まず、前進座近くの井の頭通り沿いのケーキ店Chez tora シェ・トラ(水・木休み)で腹ごしらえ。

キッシュと、

米粉のケーキ、コーヒー

で1100円(税別)。若い男性には物足りないだろうが、美味。

まずは、吉祥寺伊勢丹あとのコピスで開かれている「ぱらぱらマンガ喫茶展」へ。昔、教科書の隅に書いて、パラパラめくって動画を楽しんだあの「ぱらぱらマンガ」だ。英語ではflipbookというらしい。

壁に幾つもの単語帳のようなものがぶら下がっている。さすが、プロ。枚数があり、しかも趣向を凝らしているで見事な動画になっている。

知人の息子さんのものは、お得意の宇宙もので、ウサギも出てくる夢のある絵だった。ウサギがタクシースタンドで待っていると、宇宙船タクシーがやってきて、光の束に照らされ、宇宙船に吸い込まれていく。そして、宇宙船は身を翻して空の彼方に飛び去り、真っ暗な空の遠くに光がピカッと光る。これだけの画面がぱらぱらマンガで無理なく表現されている。

手書きだと大変だろうが、今はパソコンがあるのでつくること自体は簡単になったのだろう。

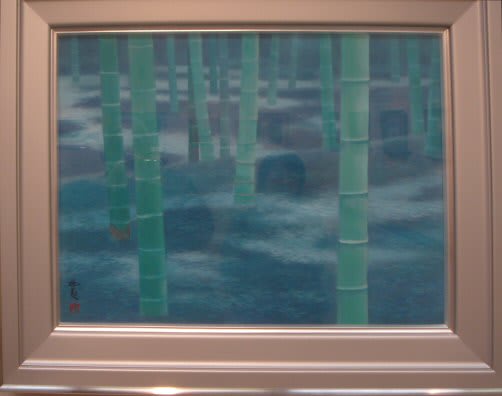

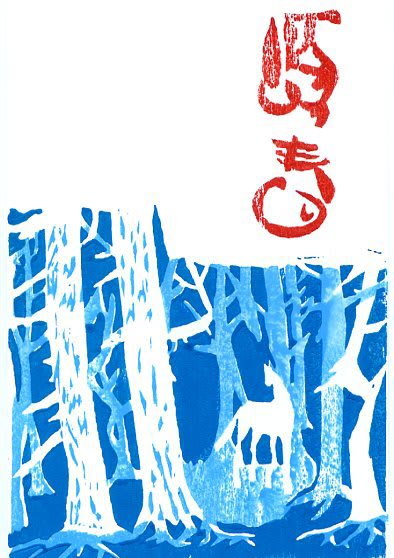

コピス吉祥寺A館7階の「武蔵野市吉祥寺美術館」へ寄った。13日(月)まで、「上條信山 書の世界展」が開催されている。100円で、65歳以上は無料だ。

書には興味がなく、文化功労者である上條信山という方も知らなかった。

パンフレットの裏の書を見ると、大きな字はなかなか良いが、

2,3人が熱心に見入っていたのだが、小さな字は悪筆の私が言うのも変だが、上手とは思えないのだが??? あらためて、私には書を見る目のないことを実感させられた。

次回は、7月9日から「古川タク展 『あそびココロ』という楽しそうな企画だ。

キッシュと、

米粉のケーキ、コーヒー

で1100円(税別)。若い男性には物足りないだろうが、美味。

まずは、吉祥寺伊勢丹あとのコピスで開かれている「ぱらぱらマンガ喫茶展」へ。昔、教科書の隅に書いて、パラパラめくって動画を楽しんだあの「ぱらぱらマンガ」だ。英語ではflipbookというらしい。

壁に幾つもの単語帳のようなものがぶら下がっている。さすが、プロ。枚数があり、しかも趣向を凝らしているで見事な動画になっている。

知人の息子さんのものは、お得意の宇宙もので、ウサギも出てくる夢のある絵だった。ウサギがタクシースタンドで待っていると、宇宙船タクシーがやってきて、光の束に照らされ、宇宙船に吸い込まれていく。そして、宇宙船は身を翻して空の彼方に飛び去り、真っ暗な空の遠くに光がピカッと光る。これだけの画面がぱらぱらマンガで無理なく表現されている。

手書きだと大変だろうが、今はパソコンがあるのでつくること自体は簡単になったのだろう。

コピス吉祥寺A館7階の「武蔵野市吉祥寺美術館」へ寄った。13日(月)まで、「上條信山 書の世界展」が開催されている。100円で、65歳以上は無料だ。

書には興味がなく、文化功労者である上條信山という方も知らなかった。

パンフレットの裏の書を見ると、大きな字はなかなか良いが、

2,3人が熱心に見入っていたのだが、小さな字は悪筆の私が言うのも変だが、上手とは思えないのだが??? あらためて、私には書を見る目のないことを実感させられた。

次回は、7月9日から「古川タク展 『あそびココロ』という楽しそうな企画だ。