地下鉄・東西線の竹橋駅で降りて、北の丸公園の東京国立近代美術館へ行った。何回も来ているが、日本の代表的絵画が並んでいて、お勧めである。

420円で少し離れた工芸館も見ることができる。受付には、「65才以上の人は所蔵作品展無料」との張り紙がある。奥様が840円を出すと、受付の人が、「65才以上の人は無料ですが?」と私の方を見ないようにして言う。しかし、心の目が私の髪を、いや、髪があったあたりを見ている。

「まだです!1ヶ月以上足りません」といささか私の否定にも迫力がない。奥様は、「ほらね、また言われたでしょう」とニコニコ。

念のために写真撮影が可能かどうかたずねると、シールを肩に貼られて、「フラッシュは禁止ですが、撮影禁止のマークのある絵以外はどうぞ」と言われた。

価値ある絵画の写真をこのブログに載せてよいのか迷った。独立行政法人国立美術館の所蔵作品総合目録検索システムでは、一部絵画の画像も見ることができることや(http://search.artmuseums.go.jp/)、「ああ、あの絵か」と思い出してもらうために、小さな品質の悪い写真に、一応、角を塗り潰して載せることにした。

萬鉄五郎(よろず てつごろう)「裸体美人」

東京美術学校(現芸大)の卒業制作として描かれた。当時としては、激しい色彩と斬新な造形で、わが国ではじめてのフォーヴィスム的な作品と言われている。なんとなく、土着的エネルギーを感じる絵で、私は大好きな絵の一つだが、つい最近まで作者の名を「まんてつ・ごろう」と読んでいた。

中村彝(つね)「エロシェンコ氏の像」

モデルの哲学的な様子が表現されているいかにも油絵と言った絵で、これも私のお好みだ。新宿中村屋にはこの盲目のロシアの詩人エロシェンコをはじめいろいろな人物が身を寄せていた。作者と中村屋の娘の恋などエピソードを知ると絵の裏側からも味わいがにじみ出る。

岸田劉生「道路と土手と塀(切通之写生) 」

渋谷区代々木の坂道を描いた絵だ。私の子供のころも、代々木近辺の多くの道が未舗装でこのような関東ローム層の赤土の坂があった。力強い絵だ。

岸田劉生「麗子肖像(麗子五歳之像)」

娘の麗子を描いた最初の油絵だそうだ。一連の麗子像はちょっと気味悪く感じることもあるが、この絵は迫力がありながら、子供らしい雰囲気を失っていない。

藤田嗣治「自画像」

おかっぱ頭にちょび髭と丸目がね。藤田の白は輝きを持っている。

梅原龍三郎「高峰秀子嬢」

作者は、「眼をね、大きく描きすぎたんだ。だから似ていない。秀子さんの眼は大きいのでなくて、眼の光が普通の人より強いんだ。それで眼が大きく感じられるんだね」と言っていると書いてあった。

確かに似ていないが、作品が「モデルに似ていない」と言われて、「そんなことは、100年(?)もたてば問題でなくなる」と言ったのは、ミケランジェロだっただろうか?

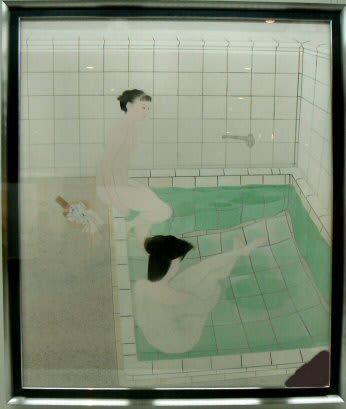

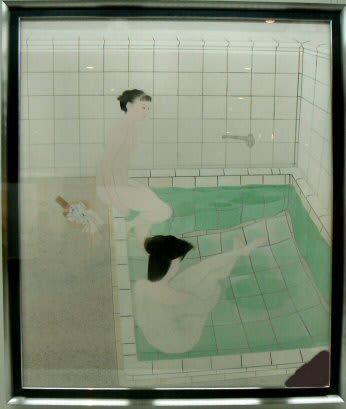

小倉遊亀 「浴女」

白いタイル、薄い水色のお湯と女性の肌が透明感ある色使いだ。湯舟の中のゆがんだタイルの線もさわやかさを演出している。

安井曽太郎「金蓉」

モデルは金蓉と言うからは中国の人かと思っていたが、上海総領事、横浜正金銀行取締役の小田切氏の峰子という娘さんで、金蓉と呼ばれ、普段から中国服を着ていたとのことだ。以前見たときは、大分ひび割れて痛んでいたが修理したのだろう。

「よく見ると、ほぼ水平を向いた頭部に、正面を向き直った胸部がつづき、腰から膝にかけては水平に伸びたのち、足先は再び画面手前に向かって伸びているというセザンヌ譲りのかなり複雑な人体構成法になっている」と解説にあった。

古賀春江「海」

春江というから女性だと思っていたが男性だ。西欧の前衛的動向に触発されながらさまざまな作風を試みた人で、この絵の右側の女性と同じような人がビルの上に立っている絵を見たことがある。

水着姿のモダンガール、工場、飛行船、潜水艦は当時の雑誌や絵葉書から引用、貼り付けられたように構成され、コラージュ風になっている。

このほか、草間彌生などのモダンアートも展示されている。