トラムウェイのEF13が発売されたのでさっそく1両購入しました。EF13、ED61、EF64 0、EF64 1000、EH200と、1950年代から現在までの中央東線の客貨列車を再現するための主要なカマがやっと揃ったことになります。感無量。。

サンプル展示でかなりいいセンいってるのは確認していましたが、プロポーション、ディティールともプラ量産品として期待通りの良好な仕上がりになっています。走行も静かで安定しています。形態的にはエアフィルターの幅が狭く(1,000mm)車体高さが低い(1,960mm)タイプ、RM LIBRARY「国鉄EF13形」(下)の形態区分表でいうところの「⑤」に相当するようです。同形態は全31両中12両と多数派なので妥当な選択かと思います。塗色はぶどう色2号とされていますがやや暗めです。

デッキ周りのようす。古豪貨物機らしく力強い端梁ブロックや、短いデッキに沿うように優雅な曲線で構成された手すりもシャープに表現されていて好感がもてます。

特筆すべきはパンタです。同時に発売されたEF58と共通と思われるPS14は金属製で、過去の残念なプラ製パンタとは比べ物にならないほどのしっかりしたつくりになっています。別売ディティールアップパーツとしてIMON製PS14が記載されていますが、今回ばかりは換装の必要性を感じませんでした。

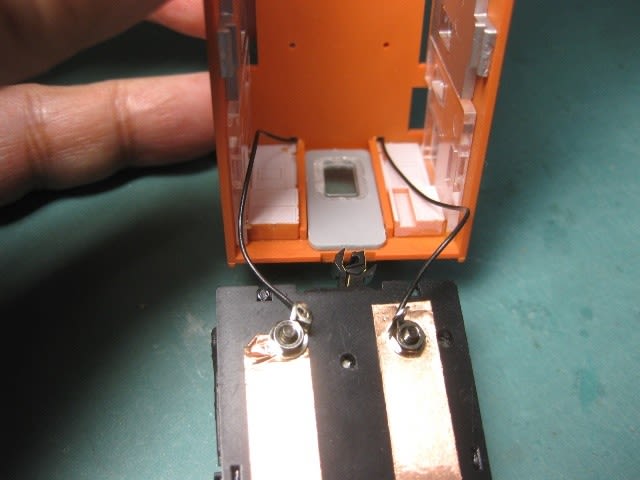

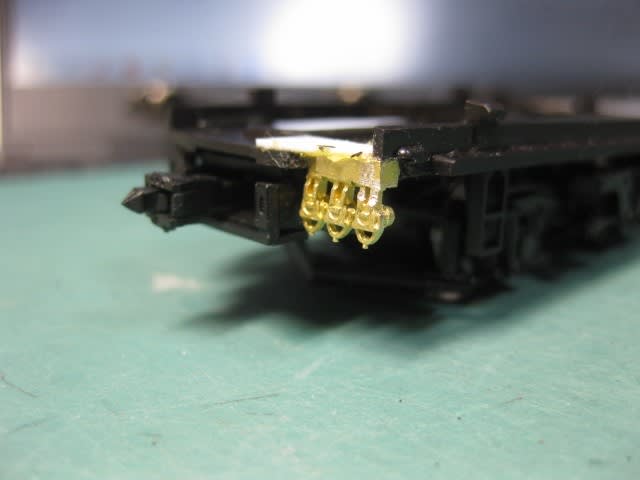

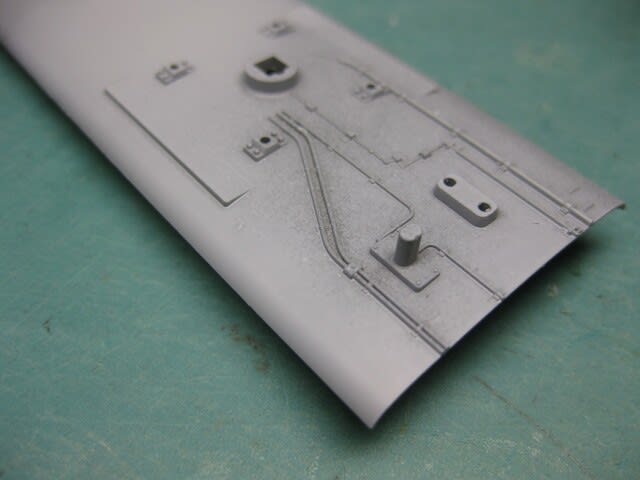

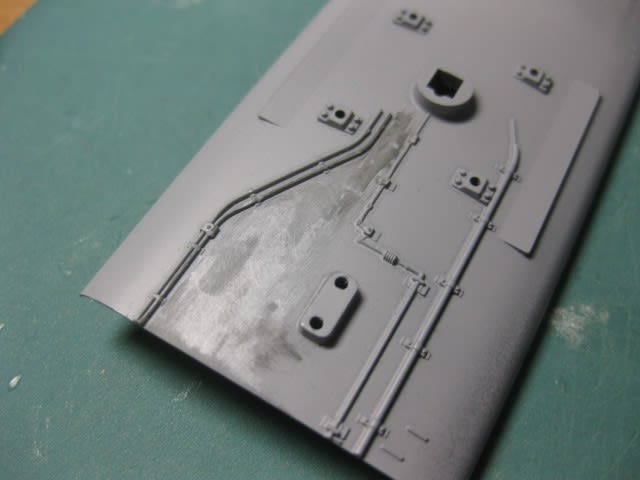

そして、完成品発売に合わせて触れざるを得ないのが平成・令和のサグラダファミリアとも言うべき我がペーパー製EF13(下回りはKATOEF58)であります。こちらはエアフィルターがやや幅広(1,200mm)で車体高さが高い(2,060mm)タイプ「②」で作っていて、管理人の思いが通じたのか(笑)辛くも形態被りが避けられたので、完成品は1960年代後半から1070年まで、自家製はぶどう色1号に塗って1950~60年代前半メインの列車を牽かせることにして工事再開といきますか~♪

サンプル展示でかなりいいセンいってるのは確認していましたが、プロポーション、ディティールともプラ量産品として期待通りの良好な仕上がりになっています。走行も静かで安定しています。形態的にはエアフィルターの幅が狭く(1,000mm)車体高さが低い(1,960mm)タイプ、RM LIBRARY「国鉄EF13形」(下)の形態区分表でいうところの「⑤」に相当するようです。同形態は全31両中12両と多数派なので妥当な選択かと思います。塗色はぶどう色2号とされていますがやや暗めです。

デッキ周りのようす。古豪貨物機らしく力強い端梁ブロックや、短いデッキに沿うように優雅な曲線で構成された手すりもシャープに表現されていて好感がもてます。

特筆すべきはパンタです。同時に発売されたEF58と共通と思われるPS14は金属製で、過去の残念なプラ製パンタとは比べ物にならないほどのしっかりしたつくりになっています。別売ディティールアップパーツとしてIMON製PS14が記載されていますが、今回ばかりは換装の必要性を感じませんでした。

そして、完成品発売に合わせて触れざるを得ないのが平成・令和のサグラダファミリアとも言うべき我がペーパー製EF13(下回りはKATOEF58)であります。こちらはエアフィルターがやや幅広(1,200mm)で車体高さが高い(2,060mm)タイプ「②」で作っていて、管理人の思いが通じたのか(笑)辛くも形態被りが避けられたので、完成品は1960年代後半から1070年まで、自家製はぶどう色1号に塗って1950~60年代前半メインの列車を牽かせることにして工事再開といきますか~♪