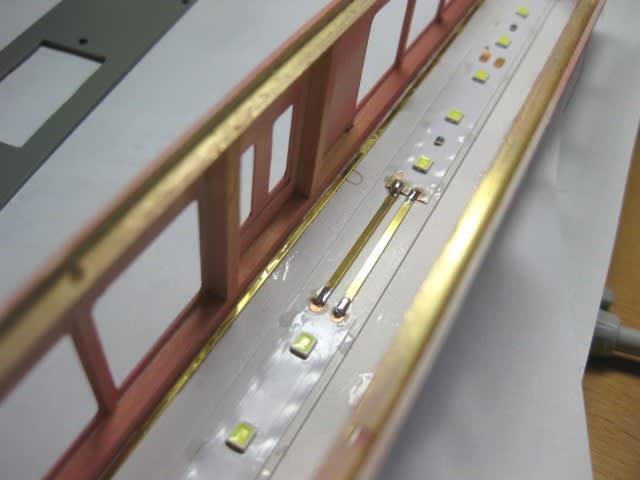

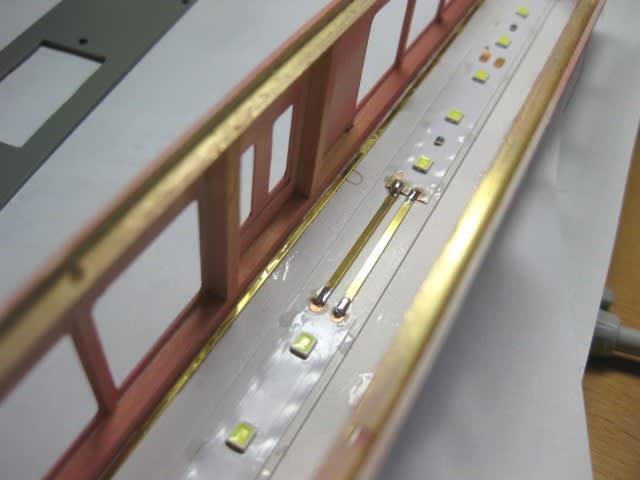

配線関係を仕上げています。照明関係のみ、3車体分の引き通し回路で電気的に接続することは前回書きましたが、台車から引き通しまでの立ち上がり部分はこんな感じにしました。真鍮帯材の先に燐青銅板から切り出した接点(メス)を半田付けしてあり、ここに床板側の接点(オス)が差し込まれて通電します。

上の写真は妻面側ですが、実はこれと同じものが運転室後方の配電スペースにもすでに仕込んであり、これら一対で両台車から電気を取り込みます。

中間車は両先頭車から電気をもらうので台車からの立ち上がりはなく、天井両サイドに這わせた引き通し回路からブリッジダイオード経由でテープLEDに電気を送ります。なお現状ではまだ屋上ジャンパ栓が出来上がっていないので、その部分をあけて配線してあります。

中間車のドア付近にはモーターがデンと居座るので、ここだけはテープLEDを間引いてあまり明るくならないようにしました。扉脇は自転車搭載スペースになっていて窓がないということもあります。

つでに中間車の走行関係も仕上げてしまいます。台車をマットブラックで塗装。軸受とボルスター部分は通電のためマスキングテープを貼ったのですが、外側(上段)は軸受のマスキングを剥がすと金ピカが目立ちそうだったので剥がさずそのままにしました。プレーン軸受は穴が貫通しているので両サイドのマスキングが必要なのです。

戴き物のフクシマの集電シューを使ってみました。取付穴の位置がエンドウのボルスターに開いている純正シュー用のネジ穴と合わないので、元穴とつながってしまわないよう少しずらした位置に新たに穴をあけ、そこがセンターになるように左右のシューをカットしました。

モーターと台車を組み付け、ユニバーサルジョイントでつなぎます。

配線はバスタブの下を這わせました。

センターピンへの配線も床下側でまとめることも考えましたが、軸距が24.5mmと短く、ギヤの間を縫って配線を取り回すのが難しいので諦め、開口部から車内へ引き込みました。センターピンのラグ板を横向きに取り付けることで、配線がなるべくシートの下に隠れるようにしてあります。

走行テストはいつものように一発合格・・・といきたいところですが、真鍮床板とはいえ補重をしていないため少しギクシャク感が。。仕方なく近くにあったピンバイスやドライバーを屋根に載せたところ安定しました。(平屋根で遊んではいけない 笑)

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

上の写真は妻面側ですが、実はこれと同じものが運転室後方の配電スペースにもすでに仕込んであり、これら一対で両台車から電気を取り込みます。

中間車は両先頭車から電気をもらうので台車からの立ち上がりはなく、天井両サイドに這わせた引き通し回路からブリッジダイオード経由でテープLEDに電気を送ります。なお現状ではまだ屋上ジャンパ栓が出来上がっていないので、その部分をあけて配線してあります。

中間車のドア付近にはモーターがデンと居座るので、ここだけはテープLEDを間引いてあまり明るくならないようにしました。扉脇は自転車搭載スペースになっていて窓がないということもあります。

つでに中間車の走行関係も仕上げてしまいます。台車をマットブラックで塗装。軸受とボルスター部分は通電のためマスキングテープを貼ったのですが、外側(上段)は軸受のマスキングを剥がすと金ピカが目立ちそうだったので剥がさずそのままにしました。プレーン軸受は穴が貫通しているので両サイドのマスキングが必要なのです。

戴き物のフクシマの集電シューを使ってみました。取付穴の位置がエンドウのボルスターに開いている純正シュー用のネジ穴と合わないので、元穴とつながってしまわないよう少しずらした位置に新たに穴をあけ、そこがセンターになるように左右のシューをカットしました。

モーターと台車を組み付け、ユニバーサルジョイントでつなぎます。

配線はバスタブの下を這わせました。

センターピンへの配線も床下側でまとめることも考えましたが、軸距が24.5mmと短く、ギヤの間を縫って配線を取り回すのが難しいので諦め、開口部から車内へ引き込みました。センターピンのラグ板を横向きに取り付けることで、配線がなるべくシートの下に隠れるようにしてあります。

走行テストはいつものように一発合格・・・といきたいところですが、真鍮床板とはいえ補重をしていないため少しギクシャク感が。。仕方なく近くにあったピンバイスやドライバーを屋根に載せたところ安定しました。(平屋根で遊んではいけない 笑)

よろしければ1クリックお願いします。