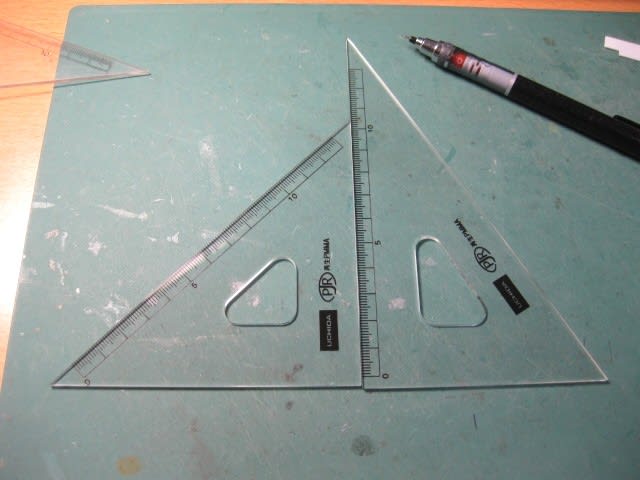

三角定規がガタガタになってきたので買い換えました。本格的な製図向けではなく学習用の文具に近いグレードのものですが、使いやすいので同じもので代替してもう5代目ぐらいになります。これで新しい年のケガキ初めもばっちりです。

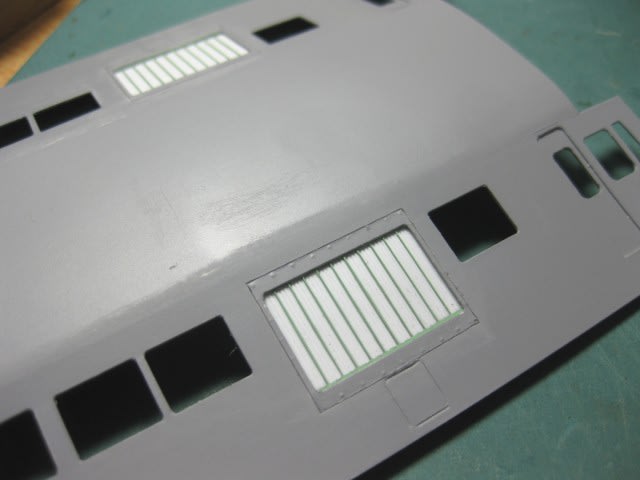

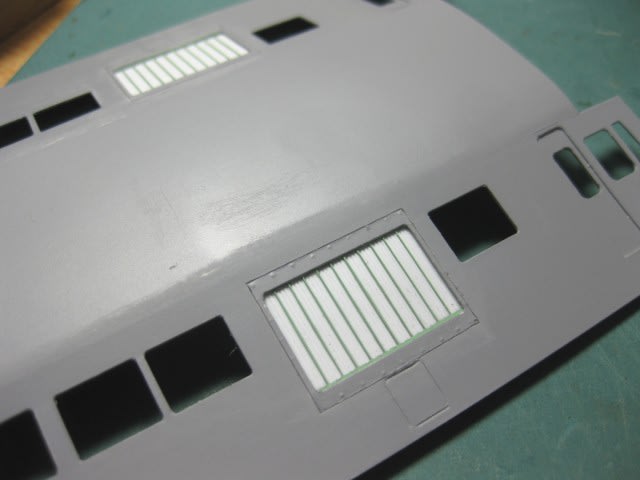

フジモデルの窓保護棒を間引いたものとプラ波板を貼り合わせたラジエーター。ありあわせのパーツにしてはそれっぽい雰囲気は出せたのではないでしょうか。

車体にサーフェーサーを吹いて軽く研磨し、ラジエーターを貼り込みます。

内貼りとヒノキ材で車体を補強。

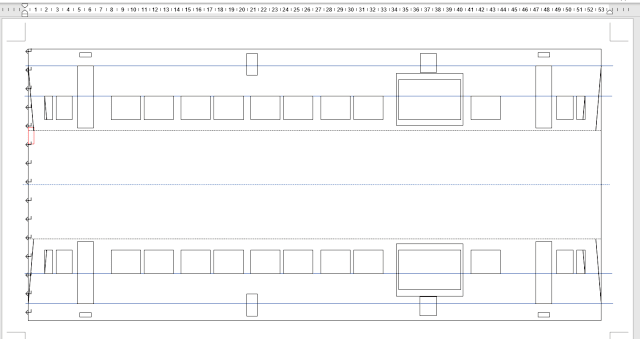

前面パーツを作ります。試作型は窓の天地寸法が大きいとされていますが、結局具体の寸法は分からなかったので形式図を測って得た寸法でとりあえず図面を起こし、実車写真やTOMIX(量産型)の窓と見比べながら微調整して決定しました。

窓の内側に0.25×0.5mmの極細プラ帯を瞬着で貼り込んでHゴムを表現。0.25mmがHゴムの幅になるように“立てた”状態で貼っています。このあと車体からの浮き出しが0.1mmになるようにペーパーで表面を削っています。

前面を“立体化”します。このDF50というのは横から見ると台形のブロックのような車体かと思っていたのですが、実は台枠の部分は垂直で、そこから「く」の字型に折れ曲がって傾斜前面が構成されています。さらに、水平方向にもわずかな後退角をもった三面構成となっているので、台枠との境界部分にテーパー状の切れ目を入れるなどして立体化しました。

断面形状を整えるため乗務員室と機器室との仕切板を入れます。接着する時に力をかけすぎてグチャっといかないようにヒノキ材で厳重に補強。

パーツを組み合わせて車体を箱にします。屋根の薄い電機をペーパールーフで作るとことごとく「おむすび型」になってしまう反省をふまえ、屋根の展開寸法を少し余分にとるようにしたところ寸法どおりのカチッとした車体になりました。もはや計算ではなくフィーリングの世界です。。

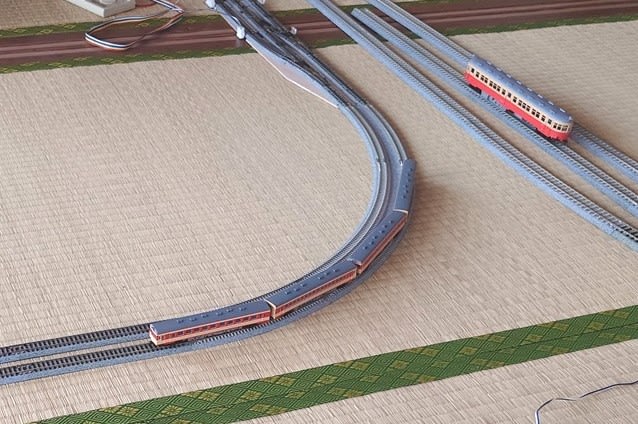

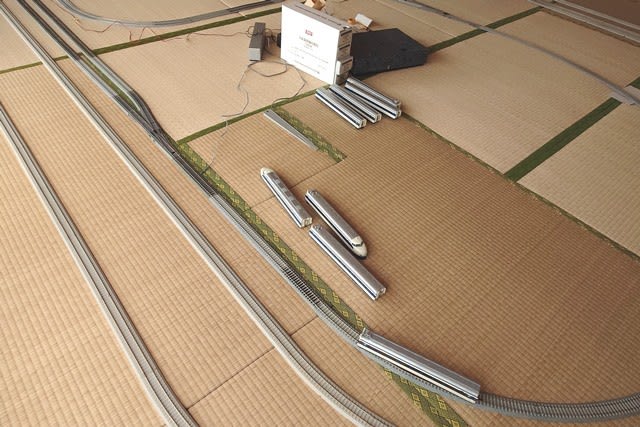

仮台車を組み合わせて記念撮影。TOMIXと比べてほんのわずか腰高なので要調整です。

仮台車といいつつ、実はコレ、実戦投入を予定している改造元のタネ台車です。両端が日光モデルのTR50、中間がTOMIXのTR230です。オークションなど探せばそのものズバリの台車があるかも知れませんが、今回は「超ローコスト」で重連用の個体を手に入れることにしているので、ストック品を活用してDT102(両端)とDT103(中間)をデッチあげていこうとの算段です。

いくらローコストとはいえ、これだけは避けて通れません。実車の1,000mm動輪に対応したφ12.5mmスポーク車輪。こんな中途半端な寸法の車輪はあるのか心配でしたが、幸い夢屋から出ているパーツが入手できたので意外と簡単に問題解決。ちなみに今回は重連用のカマということでトレーラーとするのでギヤの問題はありませんでした。

床板はちょうどW=33mmの床板用真鍮板があったのでこれを使用し、中間台車の保持方法が未定なのでとりあえず両端台車用にφ6mmの穴を開けて日光の金属床板用センターピンセットが取り付けられるようにしました。

TR50は全体のイメージが似ていたので採用したのですが、何はともあれホイールベースが2,000mmと2,300mmで全然違うのでフレームを切って延長する予定。その準備としてフレームのディティールを削り取った状態です。客車用なので軸箱守周辺が貧弱なのですが、ブレーキシリンダ、ブレーキシュー、砂箱といった装備を添加していけば機関車用台車に化けると期待。ちなみに軸受(旧製品につきメタルなし)はφ1.6ドリルでさらって“なんちゃってプレーン軸”改造済みです。

量産型は軸重配分に配慮して3台車の間隔が不均等ですが試作型は等間隔なのが目印。さーてローコスト台車は年内に姿を見せるのか?

フジモデルの窓保護棒を間引いたものとプラ波板を貼り合わせたラジエーター。ありあわせのパーツにしてはそれっぽい雰囲気は出せたのではないでしょうか。

車体にサーフェーサーを吹いて軽く研磨し、ラジエーターを貼り込みます。

内貼りとヒノキ材で車体を補強。

前面パーツを作ります。試作型は窓の天地寸法が大きいとされていますが、結局具体の寸法は分からなかったので形式図を測って得た寸法でとりあえず図面を起こし、実車写真やTOMIX(量産型)の窓と見比べながら微調整して決定しました。

窓の内側に0.25×0.5mmの極細プラ帯を瞬着で貼り込んでHゴムを表現。0.25mmがHゴムの幅になるように“立てた”状態で貼っています。このあと車体からの浮き出しが0.1mmになるようにペーパーで表面を削っています。

前面を“立体化”します。このDF50というのは横から見ると台形のブロックのような車体かと思っていたのですが、実は台枠の部分は垂直で、そこから「く」の字型に折れ曲がって傾斜前面が構成されています。さらに、水平方向にもわずかな後退角をもった三面構成となっているので、台枠との境界部分にテーパー状の切れ目を入れるなどして立体化しました。

断面形状を整えるため乗務員室と機器室との仕切板を入れます。接着する時に力をかけすぎてグチャっといかないようにヒノキ材で厳重に補強。

パーツを組み合わせて車体を箱にします。屋根の薄い電機をペーパールーフで作るとことごとく「おむすび型」になってしまう反省をふまえ、屋根の展開寸法を少し余分にとるようにしたところ寸法どおりのカチッとした車体になりました。もはや計算ではなくフィーリングの世界です。。

仮台車を組み合わせて記念撮影。TOMIXと比べてほんのわずか腰高なので要調整です。

仮台車といいつつ、実はコレ、実戦投入を予定している改造元のタネ台車です。両端が日光モデルのTR50、中間がTOMIXのTR230です。オークションなど探せばそのものズバリの台車があるかも知れませんが、今回は「超ローコスト」で重連用の個体を手に入れることにしているので、ストック品を活用してDT102(両端)とDT103(中間)をデッチあげていこうとの算段です。

いくらローコストとはいえ、これだけは避けて通れません。実車の1,000mm動輪に対応したφ12.5mmスポーク車輪。こんな中途半端な寸法の車輪はあるのか心配でしたが、幸い夢屋から出ているパーツが入手できたので意外と簡単に問題解決。ちなみに今回は重連用のカマということでトレーラーとするのでギヤの問題はありませんでした。

床板はちょうどW=33mmの床板用真鍮板があったのでこれを使用し、中間台車の保持方法が未定なのでとりあえず両端台車用にφ6mmの穴を開けて日光の金属床板用センターピンセットが取り付けられるようにしました。

TR50は全体のイメージが似ていたので採用したのですが、何はともあれホイールベースが2,000mmと2,300mmで全然違うのでフレームを切って延長する予定。その準備としてフレームのディティールを削り取った状態です。客車用なので軸箱守周辺が貧弱なのですが、ブレーキシリンダ、ブレーキシュー、砂箱といった装備を添加していけば機関車用台車に化けると期待。ちなみに軸受(旧製品につきメタルなし)はφ1.6ドリルでさらって“なんちゃってプレーン軸”改造済みです。

量産型は軸重配分に配慮して3台車の間隔が不均等ですが試作型は等間隔なのが目印。さーてローコスト台車は年内に姿を見せるのか?