こんにちは、福祉保険委員会視察で福岡県大牟田市に宿泊している石井伸之です。

本日は昨日に引き続いて、福祉保険委員会で大牟田市を視察します。

午前10時前に宿泊先から、昭和11年に完成した大牟田市役所へ向かいました。

大牟田市議会事務局長より、大牟田市の概要について説明を受けます。

炭坑節の発信元である三池炭鉱が平成9年に閉山して以来、20年近くが経過し、最盛期の半数に人口が落ち込んだそうです。

平成27年4月現在の高齢化率33.4%は10万人以上の都市の中では、3番目に高いと言われています。

次に、福祉保険委員会委員長として挨拶をさせていただきました。

続いて、池田調整監より「認知症ケアコミュニティ推進事業」について説明を受けました。

既に15年も前から大牟田市では、認知症の人と暮らすまちづくりとして「地域認知症ケアコミュニティ推進事業」を進めています。

当時の介護保険課長が、介護保険事業者協議会を設立し、事務局を市が務めます。

実は、当時の部長は協議会設立に反対したそうです。

「こういった協議会を設立すると、市に対する圧力団体となることは間違いない」ということが、反対の理由と言われていました。

しかし、当時の介護保険課長は、行政が真正面から施設職員の悩みに向き合うことが必要と考え、信念を曲げる事無く協議会設立を推進します。

その志に応えるかのように、グループホーム「ふぁみりえ」のホーム長となった大谷るみ子さんがデンマークから認知症コーディネーター「ミエアム・ゲーテ」氏によるワークショップ「認知症ケア研究会の開催に繋がります。

ここに「大牟田方式」という単語が登場します。

大牟田方式とは、協議会の事務局を行政が担い、現場の声を施策や制度に反映させるものです。

事業者と行政の強力な連携が、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりに繋がっています。

また、平成14年には認知症介護に対する意識実態調査を行いました。

「地域で認知症の人を支える意識や仕組みが必要か?」という問いに対して、そう思う「2661人」思わない「512人」となりました。

この結果を受けて、大牟田市ほっと安心ネットワークが立ち上がります。

行方不明になった方を探す為に、市役所から消防、郵便局、タクシー、JR、薬剤師会、銀行、大学など様々な機関が連携します。

市役所からは「愛情ねっと」というメール配信システムで地域住民に協力を呼びかけます。

また、周辺市に対しては、ちくごSOSネットワークを平成24年5月に整備して広域連携を呼びかけました。

認知症の方を拘束して移動を制限するのではなく、誰もが自由に移動出来ることを念頭に考え、地域で見守ることを主眼に置いています。

誰でもそうですが、手足を縛られ、拘束された場合に気が狂うのではないでしょうか?

定期的な模擬訓練も行われており、認知症でも安心して暮らせる社会の醸成に向けて努力されております。

そして、特筆すべきこととして、学校教育との連携があります。

平成16年から始まった、小中学校の絵本教室では「いつだって心は生きている」~大切なものを見つけよう~という絵本を使って、認知症への理解を深めるべく教材として活用されているそうです。

一番困っているのは認知症となった本人自身です。

困っている方の気持ちになって、どうすればちょっとの手助けができるのか考えることは、情操教育として最も重要な部分ではないでしょうか?

視察のクライマックスは「認知症コーディネーター」養成研修です。

履修期間は2年間、最大406時間を講義と実践学習、課題実習などを行います。

目的は、ケア現場や地域で認知症の日との尊厳を支え、本人や家族を中心に地域づくりを推進していく人材育成にあります。

まさに、地域の核となる人材育成です。

既に115人が修了し、市と医療機関、地域住民を結びつけると共に、新たな人材育成に携わっています。

雑駁ですが、大牟田市における素晴らしい取り組みを少しでも知っていただければ幸いです。

この素晴らしい視察で学んだことを、少しでも国立市の認知症ケアに役立てて行きたいと考えております。

最後に、大牟田市の認知症ケアに関する取り組みを視察先に提案していただいた望月議員に感謝したいと思います。

池田調整監と福祉保険委員会メンバーです。

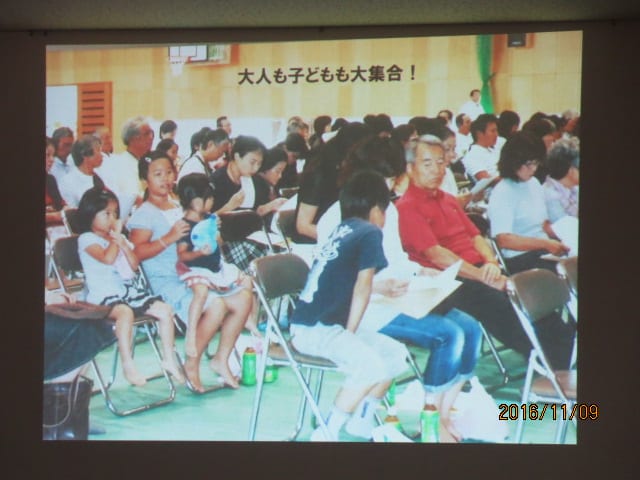

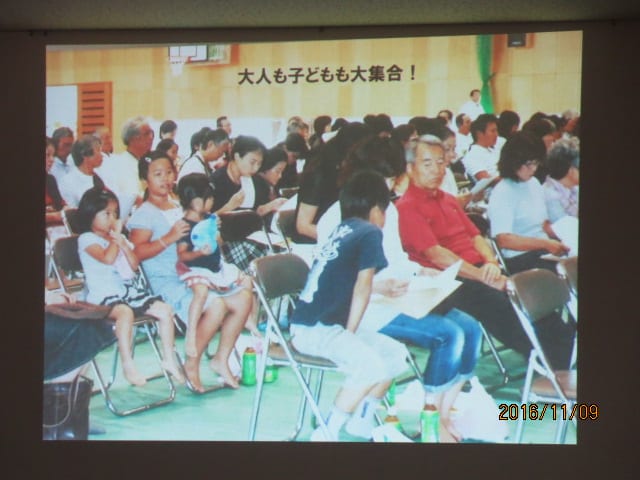

徘徊模擬訓練の様子です。

歴史を感じさせる、大牟田市議会議場です。

本日は昨日に引き続いて、福祉保険委員会で大牟田市を視察します。

午前10時前に宿泊先から、昭和11年に完成した大牟田市役所へ向かいました。

大牟田市議会事務局長より、大牟田市の概要について説明を受けます。

炭坑節の発信元である三池炭鉱が平成9年に閉山して以来、20年近くが経過し、最盛期の半数に人口が落ち込んだそうです。

平成27年4月現在の高齢化率33.4%は10万人以上の都市の中では、3番目に高いと言われています。

次に、福祉保険委員会委員長として挨拶をさせていただきました。

続いて、池田調整監より「認知症ケアコミュニティ推進事業」について説明を受けました。

既に15年も前から大牟田市では、認知症の人と暮らすまちづくりとして「地域認知症ケアコミュニティ推進事業」を進めています。

当時の介護保険課長が、介護保険事業者協議会を設立し、事務局を市が務めます。

実は、当時の部長は協議会設立に反対したそうです。

「こういった協議会を設立すると、市に対する圧力団体となることは間違いない」ということが、反対の理由と言われていました。

しかし、当時の介護保険課長は、行政が真正面から施設職員の悩みに向き合うことが必要と考え、信念を曲げる事無く協議会設立を推進します。

その志に応えるかのように、グループホーム「ふぁみりえ」のホーム長となった大谷るみ子さんがデンマークから認知症コーディネーター「ミエアム・ゲーテ」氏によるワークショップ「認知症ケア研究会の開催に繋がります。

ここに「大牟田方式」という単語が登場します。

大牟田方式とは、協議会の事務局を行政が担い、現場の声を施策や制度に反映させるものです。

事業者と行政の強力な連携が、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりに繋がっています。

また、平成14年には認知症介護に対する意識実態調査を行いました。

「地域で認知症の人を支える意識や仕組みが必要か?」という問いに対して、そう思う「2661人」思わない「512人」となりました。

この結果を受けて、大牟田市ほっと安心ネットワークが立ち上がります。

行方不明になった方を探す為に、市役所から消防、郵便局、タクシー、JR、薬剤師会、銀行、大学など様々な機関が連携します。

市役所からは「愛情ねっと」というメール配信システムで地域住民に協力を呼びかけます。

また、周辺市に対しては、ちくごSOSネットワークを平成24年5月に整備して広域連携を呼びかけました。

認知症の方を拘束して移動を制限するのではなく、誰もが自由に移動出来ることを念頭に考え、地域で見守ることを主眼に置いています。

誰でもそうですが、手足を縛られ、拘束された場合に気が狂うのではないでしょうか?

定期的な模擬訓練も行われており、認知症でも安心して暮らせる社会の醸成に向けて努力されております。

そして、特筆すべきこととして、学校教育との連携があります。

平成16年から始まった、小中学校の絵本教室では「いつだって心は生きている」~大切なものを見つけよう~という絵本を使って、認知症への理解を深めるべく教材として活用されているそうです。

一番困っているのは認知症となった本人自身です。

困っている方の気持ちになって、どうすればちょっとの手助けができるのか考えることは、情操教育として最も重要な部分ではないでしょうか?

視察のクライマックスは「認知症コーディネーター」養成研修です。

履修期間は2年間、最大406時間を講義と実践学習、課題実習などを行います。

目的は、ケア現場や地域で認知症の日との尊厳を支え、本人や家族を中心に地域づくりを推進していく人材育成にあります。

まさに、地域の核となる人材育成です。

既に115人が修了し、市と医療機関、地域住民を結びつけると共に、新たな人材育成に携わっています。

雑駁ですが、大牟田市における素晴らしい取り組みを少しでも知っていただければ幸いです。

この素晴らしい視察で学んだことを、少しでも国立市の認知症ケアに役立てて行きたいと考えております。

最後に、大牟田市の認知症ケアに関する取り組みを視察先に提案していただいた望月議員に感謝したいと思います。

池田調整監と福祉保険委員会メンバーです。

徘徊模擬訓練の様子です。

歴史を感じさせる、大牟田市議会議場です。