今日は、何回目かの丸キャリTravel「奈良を知る。日本を知る。」。

テレビでもJR東海のCMをよく見るが、大キャンペーン中。

私は、そのずっと前からハマってるんだけど。

第一部は、奈良文化財研究所 都城発掘調査部 平城地区資料研究室長の馬場さんによる「ポスト壬申の乱を生きる-持統天皇の孫娘・吉備内親王と悲劇の宰相・長屋王の物語-」の話。

素晴らしく面白かった。

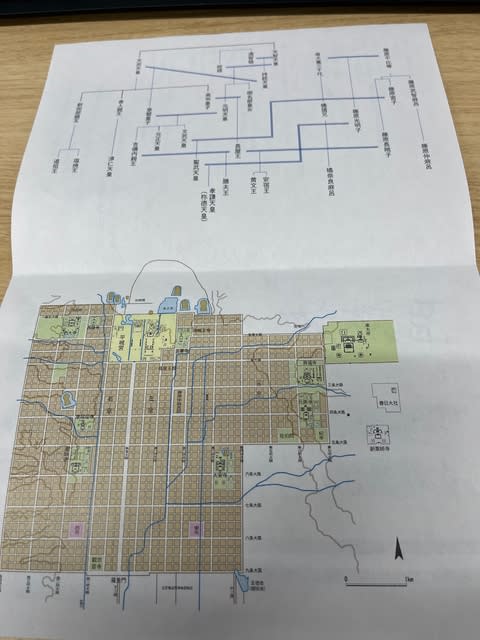

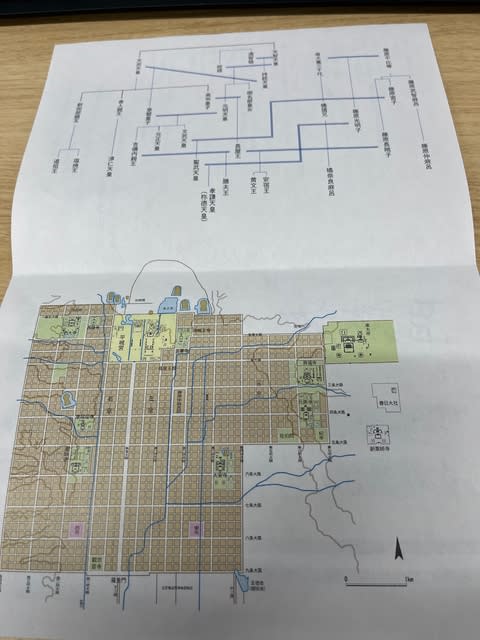

平城京の地図と、天皇家の家系図を片手の話だったが、地図は頭に入っているので、家系図を見ながら聞いた。

山川異域 風月同天 寄諸仏子 共結来縁と縫い込まれている袈裟を鑑真が見て、日本に行くことを決めたと伝えられているそうで、それは、長屋王の持たせたものだったそうだ。

その長屋王は、濡れ衣を着せられ自害したことは有名だが、その背景に深く迫る迫力ある話だった。

そもそもこの時期を振り返ると、アジアでの混乱が、唐が中国を、新羅が朝鮮を統一により、一服収束し、平和と共存を目指し、日本では、壬申の乱を経て、安定の時代に向かいつつある時期だった。

言わば、個・武・血から、官僚、法制度システムに移行しようとしていた時期だった。

今風にいえば、人治から法治へということだろうか。

そして長屋王ほ、血筋も、財力も、人的ネットワークも申し分のない人物。

その妻だった吉備内親王も、それに輪をかけたような血筋。

しかも仏教への信心も、深かった。

この辺の情報は、木簡発掘、寺院宮殿の諸発掘で、明らかになったところで、馬場先生の功績も大きい。

薬師寺に東院堂があり。その中の観音様が有名だが、建物の位置が,中途半端だなとは前から思っていたが、発掘の結果、最初は、建物は、90度違う南方を向いており、しかもその基盤は、奈良の中でもも、もっともしっかり作られていたのであることがわかったそうだ。

馬場氏は、吉備内親王の自意識の強さを感じたという。

吉備内親王が、母の元明天皇(天武・持統の直系)のために建てたと伝えられている。

聖武、光明、孝謙は、新たな国作りを,目指しており、長屋王、吉備内親王、膳夫王との決定的な亀裂に繋がったのではと見る。

そもそも薬師寺の本体は、聖武・持統中心に建設されていた。

長屋王は、記録からは、一級の文化人で、常識人だが、仏教にたいしては、正当な、より厳格な仏教を指向。

鑑真に贈った袈裟を作ったのも吉備内親王かもしれないとのこと。

一方、聖武側は、より大衆に寄り添った仏教を指向し、そこでも、対立が生じたのではないか。

ただ、より古い考えを持っていたのは、長屋王より吉備内親王で、長屋王の変の本当のターゲットは、吉備内親王ではなかったかと考える。

ところが、長屋王の変後、パンデミックが続き、それが長屋王の祟りではないかと考えて、聖武・持統は、大仏建立に走ったのではないか。

それが御霊信仰の始まりで、神仏習合の画期にもなったのではないか。

皮肉にも、その後の日本の歴史に大きな影響を与えた考え方のきっかけになっているように見える。

その後も政変が続き、皮肉にも、鑑真の来日に功績のあった大伴古麻呂は、謀反の疑いで獄死。

長屋王の変で、功績?のあった新田部親王の旧宅跡地に、鑑真による唐招提寺が作られたという。

鑑真も政変により、複雑な立場に陥ったのではないかと見る。

本来は、東大寺を任されてもおかしくなかったが。

奈良時代の一番ドロドロした時代が段々浮き彫りになってきている。

第二部は、シノラー(今は、ならラー)が加わったパネルディスカッション。

お題は、「自然と文化の地 平城宮跡・西ノ京を旅する」。

正直、時間も限られたし、奈良観光の宣伝的な感じで、新味はない。

ちなみに、西大寺で好きな仏像は、シノラーは善財童子、馬場氏は、愛染明王と駅近くにあるお堂の邪鬼。

この邪鬼は、奈良時代のものだそうだ。

馬場さんは、西大寺の線路好きで(私も)、ブラタモリに出演した時、タモリさんに強く賛同されたそうだ。

それと、平城宮ノ湿気を維持するため水を撒いているが、そのため、燕のねぐらになっているのだそうだ。

西大寺の発掘では、食堂院で、奈良最大級の井戸を発見したが、今は、マンションになっているとのこと。

後ほ、好きな食べ物とか、お土産とか、奈良の朝、夜の魅力とかで、要するに、奈良に泊まってねという話。

シノラーはソウメン好きだそうだが、ブランディングを可士和さんがやっているそうだ。

どうしても、京都の方が華やかだが、奈良も史跡以外の楽しみ方が増えていることは、分かった。

ということで、一部中心に、素晴らしいイベントだった。

また、機会があれば、参加したい。