今日は、ビートルズの最新曲リリースの日なのだが、まだ聞けていない。

生まれて初めて筑波山に行った。

昔、何故か、ソノシートで(たぶんカルピスのおまけ)、ガマの油の講釈を聴いていたので、知っていたのだが、最近は、やはり関東平野のどこからでも拝める山というとで登ってみたかった。

ちょっと遠いが、つくばエクスプレスのおかげで、鉄道とバスで、手軽に行ける。

ただ、平日なのに、いろいろ混んでいてびっくりした。

最初目指したのは、筑波山神社だったのだが、その前に大御堂があったので、参拝。

空海と縁のあるお寺。

成田山もそう遠くない。

そして、筑波山神社。

立派。

奈良時代の常陸国風土記にも二神の尊き山として載っている。

伊弉諾、伊弉冉をお祀りしているという。

今回は、ケーブルカーと、ロープウェイを活用させていただいた。

平日にも関わらず満員で、積み残しが出るほど。

帰り使ったロープウェイは、71人乗りだったが、ピークで2時間半待ちになることもあるそうだ。

だったら、歩いて降りればと思うのだが。

行きのケーブルカー車内は、こんな感じで、にぎにぎしい。

筑波山頂駅到着。

ほとんど公園。

平和。

幼稚園児のグループも。

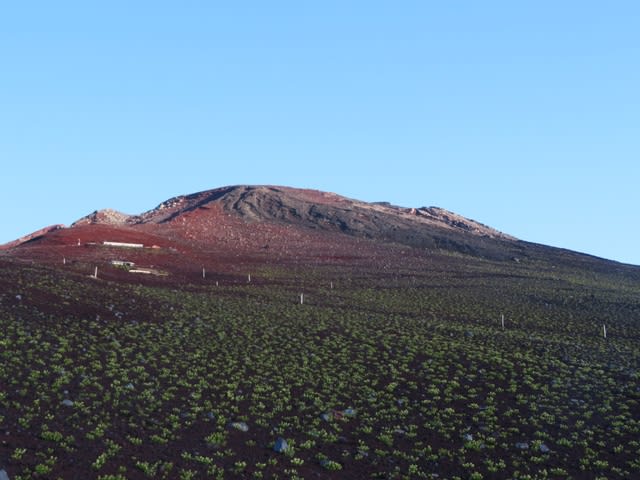

見あげているのが、女体山。

まず男体山へ。

たいした距離ではないのだが、坂がきついので、登る人はそう多くなく、そんなに渋滞はしない。

ちょっと山登りらしい所。

男体山、女体山とも、頂上にはお社があり、お参りできる。

御朱印は、筑波山神社で、それぞれいただける。

眺めはいいのだが、天気が良過ぎて霞んでいる。

もっと寒いきりっとした気候の方がよく見えるのだろう。

澄んでいる時は、スカイツリーはおろか、富士山まで拝める。

富士山から見えたのだから、間違いない。

女体山に向かう。

幼稚園児も上るぐらいだから、初心者中の初心者コース。

これは、セキレイ岩。

神話の世界。

セキレイが伊弉諾、伊弉冉に道を教えたというが、そもそもここまで来たのか?

ガマ岩。

ここであのガマの油の売り口上が生まれたという。

この口上は、子供の頃、ソノシートで聞いていて、知ってはいたのだが、そもそも本当なのか?ガマの油が利くのか?と子供ながらに思っていた。

今回、購入しようかとも思ったが、思いとどまった。

女体山の頂上に着いたが、渋滞中。

お参りだけだったら、列に並ぶ必要はないが、頂上で写真を撮りたい人は、並ばなくてはいけない。

岩場が続くところで、頂上も岩場なので、落っこちないかと撮影時もみな緊張気味。

高所恐怖症の人は厳しいかもしれない。

女体山からの男体山の眺め。

結構距離があるように見えるが、大したことはない。

霞ヶ浦方向。

肉眼では、ぎりぎり見えた。

高さは、大したことはない。

独立峰というところに価値がある。

といういとで、高尾山なみに手軽に登れる山だった。

帰りのロープウェイ。

紅葉はまだ始まったばかり。

ロープウェイの影も。

手軽な日帰り観光地としてすばらしい。

霞みがかかっていたのが、残念だった。

リベンジあるか?

生まれて初めて筑波山に行った。

昔、何故か、ソノシートで(たぶんカルピスのおまけ)、ガマの油の講釈を聴いていたので、知っていたのだが、最近は、やはり関東平野のどこからでも拝める山というとで登ってみたかった。

ちょっと遠いが、つくばエクスプレスのおかげで、鉄道とバスで、手軽に行ける。

ただ、平日なのに、いろいろ混んでいてびっくりした。

最初目指したのは、筑波山神社だったのだが、その前に大御堂があったので、参拝。

空海と縁のあるお寺。

成田山もそう遠くない。

そして、筑波山神社。

立派。

奈良時代の常陸国風土記にも二神の尊き山として載っている。

伊弉諾、伊弉冉をお祀りしているという。

今回は、ケーブルカーと、ロープウェイを活用させていただいた。

平日にも関わらず満員で、積み残しが出るほど。

帰り使ったロープウェイは、71人乗りだったが、ピークで2時間半待ちになることもあるそうだ。

だったら、歩いて降りればと思うのだが。

行きのケーブルカー車内は、こんな感じで、にぎにぎしい。

筑波山頂駅到着。

ほとんど公園。

平和。

幼稚園児のグループも。

見あげているのが、女体山。

まず男体山へ。

たいした距離ではないのだが、坂がきついので、登る人はそう多くなく、そんなに渋滞はしない。

ちょっと山登りらしい所。

男体山、女体山とも、頂上にはお社があり、お参りできる。

御朱印は、筑波山神社で、それぞれいただける。

眺めはいいのだが、天気が良過ぎて霞んでいる。

もっと寒いきりっとした気候の方がよく見えるのだろう。

澄んでいる時は、スカイツリーはおろか、富士山まで拝める。

富士山から見えたのだから、間違いない。

女体山に向かう。

幼稚園児も上るぐらいだから、初心者中の初心者コース。

これは、セキレイ岩。

神話の世界。

セキレイが伊弉諾、伊弉冉に道を教えたというが、そもそもここまで来たのか?

ガマ岩。

ここであのガマの油の売り口上が生まれたという。

この口上は、子供の頃、ソノシートで聞いていて、知ってはいたのだが、そもそも本当なのか?ガマの油が利くのか?と子供ながらに思っていた。

今回、購入しようかとも思ったが、思いとどまった。

女体山の頂上に着いたが、渋滞中。

お参りだけだったら、列に並ぶ必要はないが、頂上で写真を撮りたい人は、並ばなくてはいけない。

岩場が続くところで、頂上も岩場なので、落っこちないかと撮影時もみな緊張気味。

高所恐怖症の人は厳しいかもしれない。

女体山からの男体山の眺め。

結構距離があるように見えるが、大したことはない。

霞ヶ浦方向。

肉眼では、ぎりぎり見えた。

高さは、大したことはない。

独立峰というところに価値がある。

といういとで、高尾山なみに手軽に登れる山だった。

帰りのロープウェイ。

紅葉はまだ始まったばかり。

ロープウェイの影も。

手軽な日帰り観光地としてすばらしい。

霞みがかかっていたのが、残念だった。

リベンジあるか?