今日は、ゴルフ。

午前中、北風ビュービューでたいへんだったが、午後には、回復。

スコアも午後は、良かった。

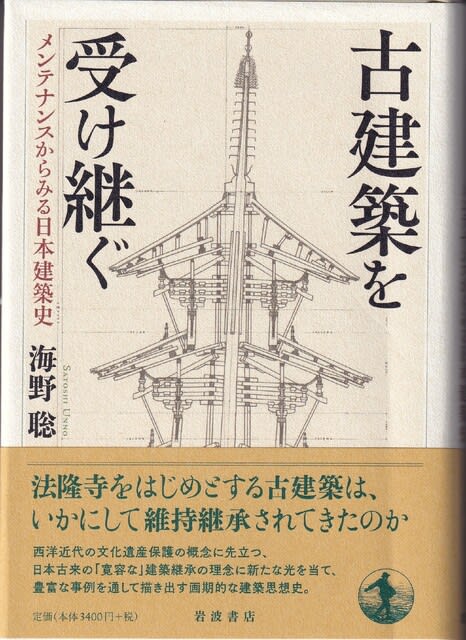

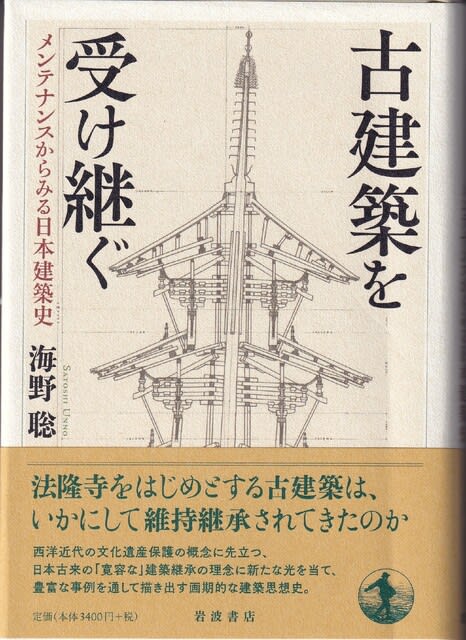

本書は、新聞広告で見つけたのかな。

本屋で探して即ゲット。

技術系の棚にあった。

面白かった。

最初の方は、掘立柱から礎石建物になる話とか、屋根に瓦葺きが増える話など、構造的・技術的な話が多かったが、そこから、話は、どんどん膨らみ、古建築が今までどのように引き継がれてきたかを、様々な事例を引用しながら、論評している。

古建築を引き継ぐというと、なるべく元に近い形で残すのがいいのではと考えてしまうが、話は、そう単純ではない。

元の建築に構造的な問題があったり、歴史的に同場所で引き継げないことがあったり、経済的な限界があったり、そもそも未完のものがあったりと、ケースは様々だが、それぞれに理由があり、修繕時には、それぞれの時代の考え方が反映される。

その際のキーは、ソフト面の引継ぎと、ハード面の引継ぎのバランスをどう考えるかという哲学的なものだ。

例えば、世界最古の木造建築と言われる法隆寺金堂も、大きく改変が加えられており、それが、今は、良しとされている。

修繕されたものが、新たな歴史のスタートになるという考え方。

平等院鳳凰堂は、当初は、池に浮いているような構造だったが、今は、池と建物の間に庭が設けられている。

水が、建物に悪影響を与えたためと考えられている。

要するに、当初のままで保存するというのは、誰もが期待するのだが、そう簡単ではないということだ。

今話題の明治神宮外苑の問題も、明治神宮をいかに維持していくかという経済的な問題に端を発しており、一概に非難するのは当たらないとする。

強力なスポンサーがいれば別だが、国の文化に対する予算は、極めて貧弱という。

時代時代で、その時のベストを追求していくしかないというのが、結論になろうか。

保存の仕方については、いろいろ議論がなされて、基準が定められてきたが、修正が加えられている。

特に日本の建築は木造のものが多いから、どうしても、途中修理が必要になり(小規模修繕は、数十年に一度、大規模修繕は、数百年に一度必要という)、この議論は、欠かせない。

全く建物が失われてしまったものに対する復原には、批判が多いそうだが、私は、ベストな検討を加えて上での、再建であるから、それはそれでいいのではと思ってしまう。

様々な、建築が図面付で解説されているので、それらも極めて興味深い。

今後も寺社巡りは、続けていきたいが、本書で書かれてことを思い起こしながら、見ていきたい。