木製の自転車用スタンドは何度かご紹介しましたがその作り方を改めて

ご紹介させて頂きます 自転車とホイールスタンドにも使える便利なスタンドです

自転車を自立させる木製スタンドですが 今迄にも何度か記事にしています

今回は誰でもが作れるように書き進めて行きたいと思います

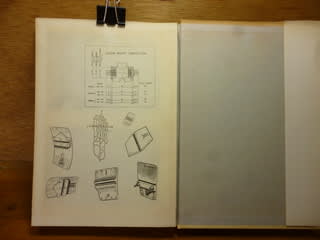

使う材料はコンパネ 12mm 大きさは最小 550×220mm の物1枚

角材 35mm 長さは最低 1150mmを 1本ご用意下さい

この写真はコンパネを切る為に線を引いています(建築では墨付けと言います)

完成形はこの様になります 自転車の後輪を挟み

自立させています

またこの様にホイール立てにも使えるので便利です

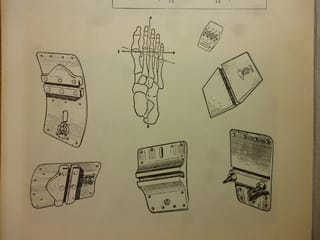

墨付けしたコンパネを切ります サイズは

底辺 270mm 上辺 200mm 高さ 220mm の等脚台形です

台形の上辺の右側の一部を切り落します

横方向 50mm 縦 40mm の寸法です

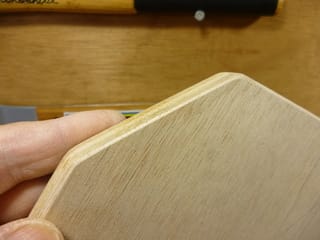

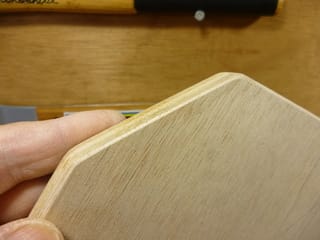

切り出したコンパネです

コンパネの切り口はノコの返りで荒れています

切り口や表面を空研ぎ用のペーパーで研磨します

ペーパーは何でも良いですが このペーパーは

目詰まりがし難く木工には向いています

番手は 240番位で良いと思います

面取りが終わりました 角を取る事で手触りだけでは無く

そこから木が割れたり欠けたりする事も防ぎます

ペーパーは小さな木片を用意しそれに巻き付けて

使うと使い易いです

今回はコンパネの表面にもペーパーを掛けています

これは仕上がりを綺麗にしたければすれば良いと思います

最終的には全体を塗装しますが 完成後内側になる

片面だけ先に色を塗ります 塗りたくない部分には

マスキングテープで養生します

塗料は何を使っても良いです 今回はオレンジのスプレーを

選びました 刷毛塗りでも OK 油性、水性どちらを選んでも

問題ありません

塗装の仕方は何度かに別けて塗り重ねて行きます

木材は金属と違い塗料が浸み込みます

乾燥させてから一度ペーパーで表面を均して

再度スプレーすると綺麗な塗装が出来ます

内側の塗装は木材の表面保護ですが この様なカーボン

ホイールに木材を直接触れさせたく無いと言う事も含んでいます

塗装が乾燥するまでに角材を切ります 今回は

35mm 角を使いますが 30mm 角でも大丈夫です

長さは 270mm 300mm それぞれ 2本づつ切りました

タイヤを置く部分を少し削ります

角材の角が直接タイヤに当るより この様にした方が

タイヤに優しいですよね

角材の面取りと全体をペーパーで滑らかに仕上げて

おきます

これで角材の準備は完了です

コンパネの塗装も乾燥しました

これからコンパネと角材を組立てます ビスの位置に

印をつけています 角材は 270mm の方です

お互いの接着に木工用ボンドを使います 木材同士には

かなりな強度が出ます はみ出すのが嫌なのでボンドを

均しています でもこのボンドは乾燥するまでなら

濡れた雑巾で拭けば綺麗に取れます

印をしていた所に木工用ビス 25~32mm を使い

固定して行きます 角材とコンパネの下面は揃えています

二組の部材を組立てました これをもう一つの角材

300mm をベースにしてスタンドを作ります

自宅近くで見掛けた可愛い花です 葉の緑に綺麗な白い色が良く栄えますね

木製の自転車スタンドを組立てる準備が出来ました 次は自転車に合せて組立てて行きます

次回もどうぞお付き合い下さい

次の工程 【 木製 自転車用スタンドの作り方 完成】

ご紹介させて頂きます 自転車とホイールスタンドにも使える便利なスタンドです

自転車を自立させる木製スタンドですが 今迄にも何度か記事にしています

今回は誰でもが作れるように書き進めて行きたいと思います

使う材料はコンパネ 12mm 大きさは最小 550×220mm の物1枚

角材 35mm 長さは最低 1150mmを 1本ご用意下さい

この写真はコンパネを切る為に線を引いています(建築では墨付けと言います)

完成形はこの様になります 自転車の後輪を挟み

自立させています

またこの様にホイール立てにも使えるので便利です

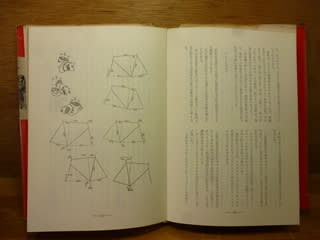

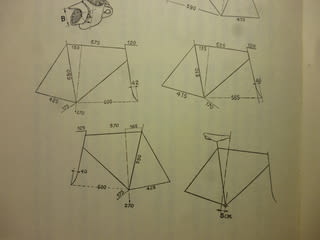

墨付けしたコンパネを切ります サイズは

底辺 270mm 上辺 200mm 高さ 220mm の等脚台形です

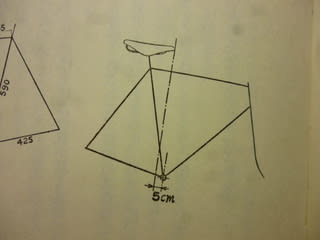

台形の上辺の右側の一部を切り落します

横方向 50mm 縦 40mm の寸法です

切り出したコンパネです

コンパネの切り口はノコの返りで荒れています

切り口や表面を空研ぎ用のペーパーで研磨します

ペーパーは何でも良いですが このペーパーは

目詰まりがし難く木工には向いています

番手は 240番位で良いと思います

面取りが終わりました 角を取る事で手触りだけでは無く

そこから木が割れたり欠けたりする事も防ぎます

ペーパーは小さな木片を用意しそれに巻き付けて

使うと使い易いです

今回はコンパネの表面にもペーパーを掛けています

これは仕上がりを綺麗にしたければすれば良いと思います

最終的には全体を塗装しますが 完成後内側になる

片面だけ先に色を塗ります 塗りたくない部分には

マスキングテープで養生します

塗料は何を使っても良いです 今回はオレンジのスプレーを

選びました 刷毛塗りでも OK 油性、水性どちらを選んでも

問題ありません

塗装の仕方は何度かに別けて塗り重ねて行きます

木材は金属と違い塗料が浸み込みます

乾燥させてから一度ペーパーで表面を均して

再度スプレーすると綺麗な塗装が出来ます

内側の塗装は木材の表面保護ですが この様なカーボン

ホイールに木材を直接触れさせたく無いと言う事も含んでいます

塗装が乾燥するまでに角材を切ります 今回は

35mm 角を使いますが 30mm 角でも大丈夫です

長さは 270mm 300mm それぞれ 2本づつ切りました

タイヤを置く部分を少し削ります

角材の角が直接タイヤに当るより この様にした方が

タイヤに優しいですよね

角材の面取りと全体をペーパーで滑らかに仕上げて

おきます

これで角材の準備は完了です

コンパネの塗装も乾燥しました

これからコンパネと角材を組立てます ビスの位置に

印をつけています 角材は 270mm の方です

お互いの接着に木工用ボンドを使います 木材同士には

かなりな強度が出ます はみ出すのが嫌なのでボンドを

均しています でもこのボンドは乾燥するまでなら

濡れた雑巾で拭けば綺麗に取れます

印をしていた所に木工用ビス 25~32mm を使い

固定して行きます 角材とコンパネの下面は揃えています

二組の部材を組立てました これをもう一つの角材

300mm をベースにしてスタンドを作ります

自宅近くで見掛けた可愛い花です 葉の緑に綺麗な白い色が良く栄えますね

木製の自転車スタンドを組立てる準備が出来ました 次は自転車に合せて組立てて行きます

次回もどうぞお付き合い下さい

次の工程 【 木製 自転車用スタンドの作り方 完成】