ご挨拶~10年後、20年後の中央区の設計図が、まさに今、描かれています。子どものための施策を子ども達と一緒につくりましょう。子ども達が大きな夢を描ける中央区へ。

新しい一年の始まり。

昨年は、様々な出来事がありました。元日に能登半島地震そして9月の能登豪雨災害、選挙イヤー、オリンピック・パラリンピックフランス大会金メダルラッシュ、大谷翔平選手50−50、被団協のノーベル平和賞受賞・・・能登への復興は祈りつつではあるけれど、うれしいこと、感動的なことが多くあった一年でした。

中央区でも、晴海の新しいまち開きがされた記念すべき年であり、晴海西小・中学校が開校してさっそく区内に新しい風を吹かせてくださり、中高生向け書籍の充実した晴海図書館も開館しました。また、念願の小児インフルエンザ予防接種への区の独自補助も開始しました。

中央区は、今、大きな転換点にあります。

まちづくりの設計図、それは、10年〜20年後の2030年代~2040年代、今の子ども達が社会で活躍する頃の大事な青写真をまさに今、描いています。

子ども達が、もっと中央区を好きになれるようなまちづくりを、子ども達と一緒に考えながら進めたいと思っています。2023年4月施行の『こども基本法』にならい、子どもの声をぜひともまちづくりや施策に反映させて参りましょう(同法第11条)。子どもに優しいまちは、あらゆる皆様に優しいまちになると信じています。

子ども達の声をもとにした中央区の課題を12項目、下記に整理しました。昨年から進んだ点もいくつかございます。しかし、課題もまだまだ山積みです。

一、子ども達が、一生懸命に勉強できること

一、子育て・介護・病気があったとしても、学びや仕事との両立ができること

一、住み慣れたご自宅で、安心して生を全うすることができること

これらのことが、当たり前にかなう環境整備を政策の中心軸に据えて参ります。

毎朝、区内交差点で、子ども達の登校を見守りながら、ご挨拶に立っています。ご意見・ご要望など、お気軽にお声がけください。決して一人で悩みを抱え込むことなく、声をお届け下さい。

皆様にとりまして、健康で楽しい思い出がたくさんできる一年でありますことを心よりご祈念申し上げます。

2025年新春 中央区議会議員(四期)

小児科医師(小坂こども元気クリニック・病児保育室 院長)小坂和輝

<中央区議会 2月補正及び2025年度予算の論点>

・新型コロナを総括し次のパンデミックに備えるため策定された『予防計画』の実効性強化

・災害時地元医師らが防災拠点に駆けつける体制強化、地域全体で支える防災拠点運営委員会

・つくばエクスプレス沿線(つくば市、つくばみらい市、守谷市、柏市、流山市、三郷市、八潮市)との交流

・誰一人取り残さない、避難行動要支援者8002名全員の『個別避難計画』作成(2023年度末作成済者数29名)

・誰一人取り残さない、必要なところに届かせる経済支援策、商店街振興策の拡充

・地域包括ケアシステムの構築、複合的な問題へ包括的に対応する『ふくしの総合相談窓口』(地下1階)強化

・マイナ保険証導入に伴う事務負担増大・トラブルを未然に防ぐ、流出から個人情報を守る

・晴海地域交流センター「はるみらい」や「本の森ちゅうおう」で社会教育・生涯教育推進

・令和8年区制80周年、アイデアを持つ全ての区民とシティプロモーション。東京湾大華火祭復活。

・「プロアクティブコミュニティ」町会自治会活動の推進、NPOやボランティア活動支援

・佃などのまちづくり手法を住民主体で策定し、中央区と共に地区計画に仕上げる。佃大橋バリアフリー

・住民主体で築地市場跡地のまちづくりを行う、2024年度内の開発事業者との協定書締結

・準備組合、再開発組合事務局をディベロッパーやゼネコンからの出向社員が担う構造からの脱却

・出歩きたくなるウォーカブルなまちづくり、自転車専用道整備、無電柱化促進

・「TeamCarbonZero」と共にACTION、グリーン水素エネルギー導入、ZEB・ZEH推進

・議会のインターネット中継、教育委員会へタブレット端末導入など議会及び区役所Dxの推進

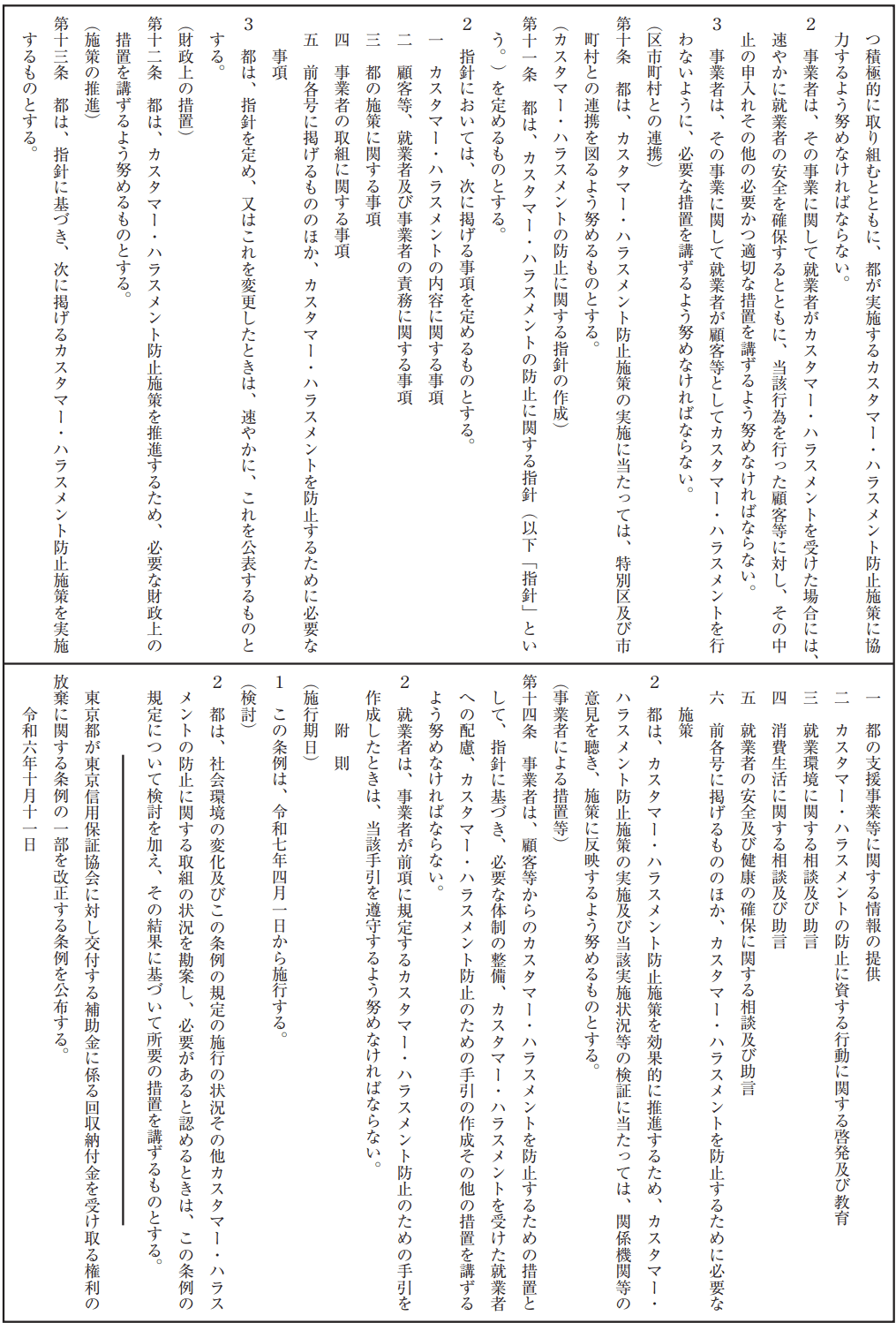

・会計年度任用職員含め全職員が自己啓発を進め、その専門性が継承される職場環境整備、ハラスメント対策

・学校主導によるコミュニティスクール(学校運営協議会)制度の導入、開かれた学校評議員会運営

・本年11月5期20年の任期満了を迎える吉田不曇副区長の後任ポストを担える人材育成

記

2025年 子どもの声をもとにした、前進すべき中央区の12の重要課題(順不同)

●1、わたしたち、子どもの声を聴いて施策を作ってほしい。<教育、企画>

1994年の『子どもの権利条約』批准から30年、2023年4月『こども基本法』が施行され、同法11条で子どもの声を施策に反映させていくことが規定されました。区では、本年3月に『こども計画(第三期子ども・子育て支援事業計画)』及び『教育振興基本計画2020』中間の見直しについて、実際に子ども達の声を反映させながら策定されます。

小学4年生の宿泊行事がコロナ前に2泊3日だったものが1泊2日と短くなってしまっています。コロナ禍で宿泊体験の機会が減った影響を考慮したとの教育委員会の見解です。運動会もコロナ前から大きく変容しました。どうあってほしいかは、学校のルール含め子ども達自身が声を学校に届け、ぜひ、変えていって下さい。

子どもの声を、政策へと反映をさせていく区の覚悟とその手続きを明らかにし、かつ、中央区における子どもの権利を、大人へそして子ども自身へと、周知の広がりを徹底するために、区独自の『子どもの権利条例』を制定するべきと考えています。 (『子どもの権利条約』https://www.unicef.or.jp/crc/assets/data/CRC.pdf)

●2、放課後を同級生と一緒に過ごしたい。<教育、福祉保健>

放課後の子ども達の居場所に関して、学校内にも学童クラブを開設し、その学校内学童クラブ(放課後児童健全育成事業)とプレディ(放課後子ども教室)の共存状態を「プレディプラス」と命名し、昨年4月より事業がスタートしました。休み期間中の「プレディプラス」等への弁当給食の導入も始まりました。

京橋築地小以外の泰明小、常盤小、城東小、阪本小の特認校には、学校内学童やプレディなどの放課後の居場所がありません。「放課後も同級生と一緒に遊びたい」と言う声を特認校に通う子ども達からよくお聞きします。来年度、場所の確保や帰りの送迎等の課題を克服させ、特認校の一部で、放課後の居場所の設置が進みます。

●3、向かい合って食べる学校給食、コロナ前の「共食」へ、さらに、おいしく。<教育、福祉保健>

学校給食では、黙食はなくなりましたが、給食時間に全員が黒板を向いた席の配置の学校が一部残っています。コロナは落ち着いたこともあり、お互い向かい合って食事をする「共食」に全校がもどすことを小児科医としても求めます。『中央区健康・食育プラン』でも共食の重要性が謳われています。

小中学校と保育園の無償化につづき、2024年度から幼稚園でも給食(無償)が採用されました(弁当持参も可)。食材費高騰の中、栄養価の維持に向けた栄養士の日々のご努力に感謝申し上げます。給食の食材について、有機野菜や無農薬米などの導入の検討も引き続き提案して参ります。オーガニック食材の採用に向けたアイデアをお持ちいただければ幸いです。

●4、安全に登校したい。歩道と車道の段差をなくしてほしい。自転車を安全に乗りたい。乗れるように練習したい。<教育、環境土木>

過去に工事車両による交通事故が複数回発生し区内児童が重傷を負いました。現在、各小学校は、通学路の総点検を毎年行い、その結果を警察や環境土木部と共有し、通学路の改善を図っています。

横断歩道での歩道と車道の段差も、以前から課題であり、中央区は、角を切り落とし2cm辺の三角形斜辺とした縁石ブロックを採用しています。点字ブロックを整備した上で、段差をほぼゼロにする自治体(例、岡山市、鹿児島市、江戸川区)も増えています。2cmの段差を残す中央区ももう一歩取組を進めるべきと考えます。

『自転車活用推進計画』(愛称名C PLAN)が昨年策定されました。歩行者道からも、自動車道からもそれぞれ独立した自転車道整備を目指していく必要があります。自転車の練習の場も、校庭活用も動き始めましたが、区道(例えば、パークタワー勝どき周辺の区道中月第888号線)を少なくとも休日だけは歩行者・自転車専用道とすることや、現在自転車乗り入れが禁止ですが、小さな子どもの自転車練習にだけは隅田川テラスで可とすることなど、タイムシェアや練習場の確保にさらに取り組んでいくことを求めます。

●5、自分のペースで、学びをすすめたい。登校しようとするとお腹が痛くなる。<教育、福祉保健>

現在、不登校の数は、全国では、昨年度は約35万人です。中央区では、小学生107人(前年度から+16人)1.22%(全国平均2.0%)、中学生116人(前年度から-20人)6.8%(全国平均6.7%)です。

不登校の初期「登校渋り」の状況では、腹痛・頭痛・ふらつき・つかれやすい等体の症状が出ます。早い段階から医療機関にも受診することを学校からもご指導頂き、学校と医療連携することがとても大切です。現在、区内小学4年生から中学2年生まで、「ハイパーQU」を用いた心理面のアセスメントが年2回実施されています。このアセスメントが、個人の心の不調を捉え、早期に医療に繋がるきっかけとなることを期待します。

2023年に佃中と日本橋中で始まり、昨年銀座中と晴海中に拡大した「居場所/別室」が、来年度晴海西中学校にできることで、全中学校に展開されます。小学校全校へも同様に早期に開設する方向性で進められています。地域のひともその「居場所」にボランティアで参加するようなプレディでいう「サポーター」のような仕組みを導入するなど、見守る人材の確保に力を注ぐ必要があります。

フリースクールに通う児童生徒は、助成金申請数からは29人であり、在籍校と密な連携体制を取りフォローすることが重要です。「適応教室わくわく21」では民間学習塾のクラスを開講したり、来年度からメタバースでの出席の取り組みも開始予定であり、学びの多様化が進められています。

いずれの機関にもつながっていない児童生徒45人に対しても、学級担任や管理職らが全員とつながっています。本人の思いを聞くために、親からも学校からも独立した第三者が相談に入ることも可能です。文京区や台東区では、「居宅訪問型児童発達支援」の適用を拡大し、訪問の形で在宅での活動の機会を提供できるようになっています。本区も同様に適用拡大を。

●6、教科書が、読みたいのだけど、読めない。<教育、福祉保健>

全ての学習に影響する読解力の基として読む力が重要です。読むことに苦手さがあり学校に行きたくないという子どももいる可能性があります。「デイジー」などの読むことの支援ソフトを使用することで学びの支援をすることが有用です。利用者が昨年の児童・生徒6名から増加しており、引き続き周知拡大を。他にも学びの支援で有効なソフトを研究し、採用していくことも引き続き期待します。

●7、みんなと一緒に、地元で学びたい。インクルーシブ教育の推進。<教育、福祉保健>

性別・国籍・貧困・能力差・障がいのあるなしにかかわらず、すべての子どもが共に学び合うインクルーシブ教育が、1994年ユネスコによるサラマンカ宣言で国際的に初めて提唱されました。

障がい児教育では、文部科学省は、小中学校でのインクルーシブ教育について、通常学級や通級指導、特別支援学級、特別支援学校など「連続性のある『多様な学びの場』を用意しておくことが必要」としています。しかし、国連の障害者権利委員会から2022年9月に障がいのある子どもを分離した特別支援教育をやめるように勧告を受けました。通常学級に加われない障がいをもった児がおり、分けられた状態が長く続いていることに懸念が表明され、通常学校が障がいをもった児の入学を拒めないようにする措置を要請、分離教育の廃止に向けた国の行動計画策定を求めています。誰もが地域の学校で学ぶ権利を持っており、共に学べないことは差別にあたります。ユネスコの『インクルージョンと教育』というレポートにも、「インクルーシブ教育の恩恵について議論することは、奴隷制度やアパルトヘイトの廃止の利益について議論することと同等である」と序文に述べられています。

人員、財源など環境が整っていないからできないとして終わるのではなく、学ぶ権利に関わることであり、本人の意志も尊重しながら(障がい者アドボカシー)、直ちに解決が求められていると考えます。海外では、インクルーシブ教育導入が、クラス全体の学力向上に寄与しているそうです。

医療的ケア児も区立保育園に通えるように明石町保育園で体制が昨年整いました。医療的ケアがあっても生活できるグループホーム(新規募集10名)も、月島三丁目北地区再開発のB-1地区で昨年11月に「リヴェール月島」開設。「医療的ケア児コーディネーター」が区内施設で9名在籍し、区立小中学校でも看護師を配置するなど調整して共に育ち、学ぶ環境も整えられてきています。特別支援学級も、月島第三小に来年度、日本橋小に令和10年度、開設されます。

●8、「一時保護所」に入所しても、在籍していた学校に通学したり、オンラインで授業に参加したい。<教育、福祉保健>

コロナ禍、子どもの虐待の数も増加しています。本区の特定不可を除いた被虐待相談件数は、コロナ前から二百件以上心理的虐待を中心に大幅に増加して2023年度424件となっています。

家庭での養育が困難と判断された場合は、「一時保護所」に保護されます(一時保護所から家庭復帰する子どもは約30人)。「一時保護所」では、教員資格を有する者を配置し、学校に通えない場合でも学校と連携した学びの継続を行っています。しかし、社会的養護を経験した方々のお話を伺うと、いままで通っていた学校に「一時保護所」からも通いたかったと口々に語っておられました。残念ながら、現在東京ではできていません。

「一時保護所」に入所した子どもが、在籍学校に通いたいと意見を表明した場合、たとえ遠距離であったとしても、オンラインでの授業参加は少なくとも可能であり、できる限り在籍学校での学びを継続できるように支援をするべきと考えます。

里親や施設入所など社会的養護を受ける子どもの意見を聴く仕組みの中核をなす「アドボケイト(こどもの意見表明支援員)」の養成体制も中央区で整えていけないものでしょうか。アドボケイトは、社会的養護を受ける子どもだけでなく、すべての子どもに必要であり、子どもに関わる私たち大人が、子どもの権利や子どもアドボカシーを学べる機会をぜひ、作って行きましょう。

●9、タブレットを上手に活用して、もっといろいろ学びたい。知っている世界を広げたい。友達と学びを深めたい。<教育>

GIGAスクール構想第1期において、一人一台端末の整備やAIを活用したドリルソフトの導入により、個別最適な学びと協働的な学びが充実し、主体的・対話的で深い学びが推進されてきました。例えば、授業中、付箋紙機能Jamboardを用い、クラス全員の考えが、瞬時に一覧で共有できるようになりました。

第2期において、子どもたちが情報を適切に取り扱えられるように情報教育全体計画に基づく「デジタルシチズンシップ教育」を充実させることになっています。阪本小の研究実践を踏まえ、発達段階に応じた指導計画が全校展開されます。私も同校で研究発表を参観させていただきましたが、実際に子どもに触れさせて考えさせる体験を積むことを大事にされていたのが印象的でした。

SNSにより分断が深まること、選挙が歪められるかもしれないこと(絵本『二番目の悪者』参照)、フェイクニュース、ゲーム依存症など功罪が語られています。問う力、自分の目で確かめる力、対話する力がどうか養われていきますように。

●10、学校の先生が、忙しくて大変そう。<教育>

先生の働く環境整備は、急務であると考えます。特に、担任の欠員ができた場合に、うまく、その穴を埋められるようにせねばならないと考えます。令和6年度は、担任の欠員が生じることなく開始でき(年末の段階で担任が欠員となる学校はありません。)、途中、急な欠員が生じ対応に苦慮した学校も複数存在しましたが、専任の講師らが、クラス担任になることで急な欠員への対応がなされました。これは当該学校内で取れる手法となりますが、どの学校での欠員にも柔軟に対応ができるように、区教育委員会全体として、講師の配置をさらに厚くし、欠員が生じた際に、その学校の担任に配置換えが取れる仕組みを整える必要があるのではないかと考えます。都の採用に依存することなく、区独自の教員採用もできないかも研究が必要です。

『働き方改革推進プラン』が進行中ですが、その目標とする「月45時間以上残業する教員をゼロにすること」の達成は、できていない教員が、以前5割であったのが3割に減少し成果が出ています。目標のゼロを達成するとともに、残業時間の質の評価や、高ストレスの教員をなくせるように働く環境が整備されることに期待します。

個人面談の日程調整をアンケートフォームからICTを用いて回答することで省力化が図られた学校があります。積極的にICTの活用もしながら先生の事務作業が減りますように。月島第三小や明石小が現在、校務DXの研究指定校として取り組まれている成果にも期待します。

万が一、心の病で休職された場合、全国平均が4割のところ中央区では8割の先生方が、現場復帰できています。引き続き、現場復帰に向けた取り組みも進むことを期待します。

地域ももっと柔軟に学校に入っていき、学校の人員不足を補えないだろうか。戸田市では、ボランティア募集アプリ「Hi」を用い、担任が管理者となってネットでボランティアを募集し、学校応援団で行ける人がクラス支援に機動的に入っています。

●11、どうか、公園の主役を忘れないで。<教育、環境土木>

現在、桜川公園ではパークPFIの採用に向けた準備がなされ、月島三丁目わたし公園は堤防への連結に向け整備中です。是非、主役である子ども達の意見も聴いて、整備して参りましょう。こんなインクルーシブな遊具が欲しい!スケートボードパークをここならできるよ!などいろいろご提案ください。公園だけではなく、すべてのまちづくりにも同様にご提案を。

●12、大人は、学校が子ども達で満杯なこと気づいているのかな。校庭で毎日遊びたい。<教育、都市整備>

現在、月島地域では、教室数が足りない深刻な状況が生じています。校庭に比して児童数が急増し、毎日校庭で遊べず、運動会も全児童生徒そして親御さんが観る中での実施がすでに困難になっています。教室数不足を学区域の変更で乗り切ったり、昨年4月に開校した晴海西小学校では、開校前から教室数不足が既に予測されておりましたが、増加のペースが早まり、新築したばかりの校舎内に新たに教室を作ることや、分校開校予定(1〜3年生が分校、4~6年生が本校)を、令和12年から令和11年へ早めざるを得ない状況です。現在月島地域で建設中のタワマン4棟が完成するとさらに4595戸分の人口が増加します。

かつて、吉田不曇副区長も、中央区の再開発の現況を委員会の場で、「再開発のほころび」との旨を発言されました。学校施設も整わない中、タワマン建設は、すでに中央区では、不可能な状態になっていると私も同感です。タワマン建設に頼った区のまちづくりから脱却をすべき転換点をまさに今迎えています。月島を舞台にして再開発問題を描いた短編映画『探す未来』(2022年)も、機会あればご覧下さい。

*『探す未来』予告編:https://www.youtube.com/watch?v=chMVxXcay4k

以上

あとがき:元日の能登半島地震から一週間後、「小児科医がいない」という現地からのSOSをSNSを通じて知り能登半島のある町へ医療支援に入りました。DMATがようやく機能し始めた頃でした。以来、週末毎に計8回同町への医療支援を2月末まで続けました。痛感したことは、首都直下地震に際し、近隣の医療関係者が防災拠点に集い救護所体制をきちんと構築することの重要性です。地震から救われた命を災害関連死からなんとしても守らねばなりません。防災拠点運営の皆様、地元の医療関係者の皆様、ぜひ、一緒に考えたいです。よろしくお願いいたします。