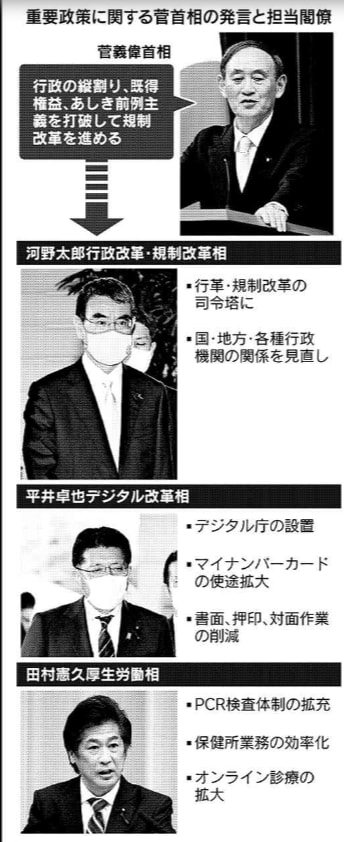

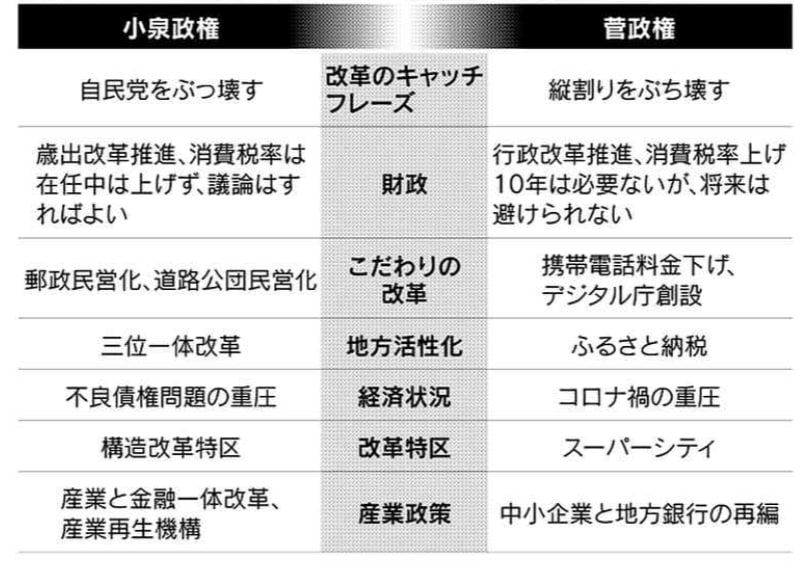

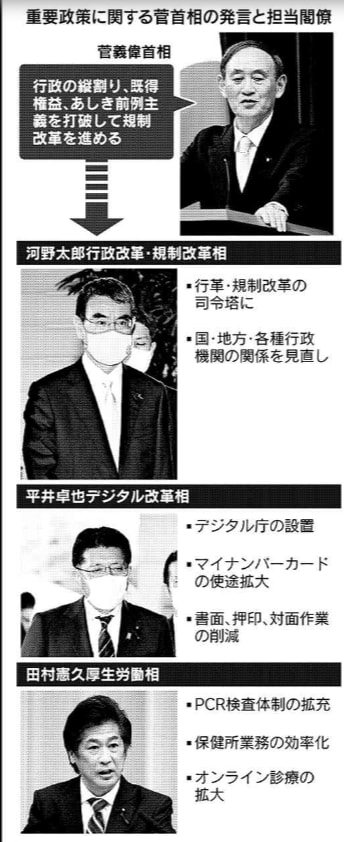

2020年体制、作られるのかどうか、時代を見守りたい。

ただ、コロナのたいへんな時期に、解散総選挙をしかける手口は、支持しません。

***日経***

**********************

*****日経新聞2020.9.28******

2020年体制、作られるのかどうか、時代を見守りたい。

ただ、コロナのたいへんな時期に、解散総選挙をしかける手口は、支持しません。

***日経***

**********************

*****日経新聞2020.9.28******

どうか、心ある国会議員の手により、今回の検察庁法改正が踏み止められますように。

本日5月18日、新たに元・特捜検事有志38名が、意見書を提出されたとのことです。

***********朝日新聞2020.5.18*********************************

https://digital.asahi.com/articles/ASN5L4QVXN5LUTIL01D.html

検察庁法改正をめぐり、元東京地検特捜部長ら検察OB38人が18日に公表した意見書の全文は次の通り。

◇

私たちは、贈収賄事件などの捜査・訴追を重要な任務の一つとする東京地検特捜部で仕事をした検事として、このたびの検察庁法改正案の性急な審議により、検察の独立性・政治的中立性と検察に対する国民の信頼が損なわれかねないと、深く憂慮しています。

独立検察官などの制度がない我が国において、準司法機関である検察がよく機能するためには、民主的統制の下で独立性・政治的中立性を確保し、厳正公平・不偏不党の検察権行使によって、国民の信頼を維持することが極めて重要です。

検察官は、内閣または法務大臣により任命されますが、任命に当たって検察の意見を尊重する人事慣行と任命後の法的な身分保障により、これまで長年にわたって民主的統制の下で、その独立性・政治的中立性が確保されてきました。国民や政治からのご批判に対して謙虚に耳を傾けることは当然ですが、厳正公平・不偏不党の検察権行使に対しては、これまで皆様方からご理解とご支持をいただいてきたものと受けとめています。

ところが、現在国会で審議中の検察庁法改正案のうち、幹部検察官の定年および役職定年の延長規定は、これまで任命時に限られていた政治の関与を任期終了時にまで拡大するものです。その程度も、検事総長を例にとると、1年以内のサイクルで定年延長の要否を判断し、最長3年までの延長を可能とするもので、通例2年程度の任期が5年程度になり得る大幅な制度変更といえます。これは、民主的統制と検察の独立性・政治的中立性確保のバランスを大きく変動させかねないものであり、検察権行使に政治的な影響が及ぶことが強く懸念されます。

もっとも、検察官にも定年延長に関する国家公務員法の現行規定が適用されるとの政府の新解釈によれば、検察庁法改正を待たずにそのような問題が生ずることになりますが、この解釈の正当性には議論があります。検察庁法の改正に当たっては、慎重かつ十分な吟味が不可欠であり、再考していただきたく存じます。

そもそも、これまで多種多様な事件処理などの過程で、幹部検察官の定年延長の具体的必要性が顕在化した例は一度もありません。先週の衆院内閣委員会でのご審議も含め、これまで国会でも具体的な法改正の必要性は明らかにされていません。今、これを性急に法制化する必要は全く見当たらず、今回の法改正は、失礼ながら、不要不急のものと言わざるを得ないのではないでしょうか。法制化は、何とぞ考え直していただきたく存じます。

さらに、先般の東京高検検事長の定年延長によって、幹部検察官任命に当たり、政府が検察の意向を尊重してきた人事慣行が今後どうなっていくのか、検察現場に無用な萎縮を招き、検察権行使に政治的影響が及ぶのではないかなど、検察の独立性・政治的中立性に係る国民の疑念が高まっています。

このような中、今回の法改正を急ぐことは、検察に対する国民の信頼をも損ないかねないと案じています。

検察は、現場を中心とする組織であり、法と証拠に基づき堅実に職務を遂行する有為の人材に支えられています。万一、幹部検察官人事に政治的関与が強まったとしても、少々のことで検察権行使に大きく影響することはないと、私たちは後輩を信じています。しかしながら、事柄の重要性に思いをいたすとき、将来に禍根を残しかねない今回の改正を看過できないと考え、私たち有志は、あえて声を上げることとしました。

私たちの心中を何とぞご理解いただければ幸甚です。

縷々(るる)申し述べましたように、このたびの検察庁法改正案は、その内容においても審議のタイミングにおいても、検察の独立性・政治的中立性と検察に対する国民の信頼を損ないかねないものです。

法務大臣はじめ関係諸賢におかれては、私たちの意見をお聴きとどけいただき、周辺諸状況が沈静化し落ち着いた環境の下、国民主権に基づく民主的統制と検察の独立性・政治的中立性確保との適切な均衡という視座から、改めて吟味、再考いただくことを切に要望いたします。

元・特捜検事有志

単なる国家公務員の定年延長ではありません。

定年延長により、経験が生かされるからよいように国民にうつり、論点がぼやけます。

問題は、定年延長の是非というよりは、定年延長の判断を誰がするかという点です。

東京高検検事長の定年延長が内閣の判断に委ねられる点で、検察の中立性・独立性が侵されてしまいます。

三権分立が崩され、日本の危機です。

以下、検察経験者自ら、意見書が出されています。

政権を担う皆様が、過ちを犯さぬことを心から願っています。

なお、施行日は、「令和4年4月1日」と一見先に見えますが、附則第2条(実施のための準備等)・附則第16条(検討)が、公布日の即日施行となっており、実質的には、公布日に施行可能に設計されています!https://www.facebook.com/photo?fbid=1458939510959481&set=pcb.1458939794292786

***********意見書提出の当事者の声**********************

意見書を提出した元検察官による記者会見2020.5.15:https://www.youtube.com/watch?v=kBP7oHQ2oQo

【インタビュー】ロッキード捜査の清水勇男元最高検検事に聞く。なぜ検察庁法改正案に反対の声をあげたのか?https://www.youtube.com/watch?v=x-qtZmWrjEg

*********解説動画など************************

問題点を10分弱で理解する動画:https://www.youtube.com/watch?v=D9IQCjL2Xac&feature=share

「せやろがいおじさん」による5分で理解する動画:https://www.youtube.com/watch?v=3DZT_8NDNJA&feature=youtu.be

堀江貴文氏(ホリエモン)による検察庁改正案賛成の動画:

現代の行政は、「法の支配」で成り立っています。「法の支配」ではなく「人の支配」をよいとする立場から堀江氏は意見を述べられていると小坂は感じます。(「人の支配」を許してしまうと「朕は国家である」というルイ14世が君臨したフランス絶対王政時代に遡りしないだろうか。)https://www.youtube.com/watch?v=s-GLWp_Ojc8

堤未果氏動画:https://www.youtube.com/watch?v=l-JaUUlLb_Y&feature=youtu.be

朝日新聞 異例の抗議なぜ続出?検察庁法改正案、論点オールまとめ解説:https://digital.asahi.com/articles/ASN5J6716N5JUTFK00C.html

報道:https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3979307.html

https://www.facebook.com/yoshiharu.isurugi/videos/1754944434647203

関連資料:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1b7dd110fa8ce8ce683b429131a21e21

************全文*********************

東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見書

1 東京高検検事長黒川弘務氏は、本年2月8日に定年の63歳に達し退官の予定であったが、直前の1月31日、その定年を8月7日まで半年間延長する閣議決定が行われ、同氏は定年を過ぎて今なお現職に止(とど)まっている。

検察庁法によれば、定年は検事総長が65歳、その他の検察官は63歳とされており(同法22条)、定年延長を可能とする規定はない。従って検察官の定年を延長するためには検察庁法を改正するしかない。しかるに内閣は同法改正の手続きを経ずに閣議決定のみで黒川氏の定年延長を決定した。これは内閣が現検事総長稲田伸夫氏の後任として黒川氏を予定しており、そのために稲田氏を遅くとも総長の通例の在職期間である2年が終了する8月初旬までに勇退させてその後任に黒川氏を充てるための措置だというのがもっぱらの観測である。一説によると、本年4月20日に京都で開催される予定であった国連犯罪防止刑事司法会議で開催国を代表して稲田氏が開会の演説を行うことを花道として稲田氏が勇退し黒川氏が引き継ぐという筋書きであったが、新型コロナウイルスの流行を理由に会議が中止されたためにこの筋書きは消えたとも言われている。

いずれにせよ、この閣議決定による黒川氏の定年延長は検察庁法に基づかないものであり、黒川氏の留任には法的根拠はない。この点については、日弁連会長以下全国35を超える弁護士会の会長が反対声明を出したが、内閣はこの閣議決定を撤回せず、黒川氏の定年を超えての留任という異常な状態が現在も続いている。

2 一般の国家公務員については、一定の要件の下に定年延長が認められており(国家公務員法81条の3)、内閣はこれを根拠に黒川氏の定年延長を閣議決定したものであるが、検察庁法は国家公務員に対する通則である国家公務員法に対して特別法の関係にある。従って「特別法は一般法に優先する」との法理に従い、検察庁法に規定がないものについては通則としての国家公務員法が適用されるが、検察庁法に規定があるものについては同法が優先適用される。定年に関しては検察庁法に規定があるので、国家公務員法の定年関係規定は検察官には適用されない。これは従来の政府の見解でもあった。例えば昭和56年(1981年)4月28日、衆議院内閣委員会において所管の人事院事務総局斧任用局長は、「検察官には国家公務員法の定年延長規定は適用されない」旨明言しており、これに反する運用はこれまで1回も行われて来なかった。すなわちこの解釈と運用が定着している。

検察官は起訴不起訴の決定権すなわち公訴権を独占し、併せて捜査権も有する。捜査権の範囲は広く、政財界の不正事犯も当然捜査の対象となる。捜査権をもつ公訴官としてその責任は広く重い。時の政権の圧力によって起訴に値する事件が不起訴とされたり、起訴に値しないような事件が起訴されるような事態が発生するようなことがあれば日本の刑事司法は適正公平という基本理念を失って崩壊することになりかねない。検察官の責務は極めて重大であり、検察官は自ら捜査によって収集した証拠等の資料に基づいて起訴すべき事件か否かを判定する役割を担っている。その意味で検察官は準司法官とも言われ、司法の前衛たる役割を担っていると言える。

こうした検察官の責任の特殊性、重大性から一般の国家公務員を対象とした国家公務員法とは別に検察庁法という特別法を制定し、例えば検察官は検察官適格審査会によらなければその意に反して罷免(ひめん)されない(検察庁法23条)などの身分保障規定を設けている。検察官も一般の国家公務員であるから国家公務員法が適用されるというような皮相的な解釈は成り立たないのである。

3 本年2月13日衆議院本会議で、安倍総理大臣は「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした」旨述べた。これは、本来国会の権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、フランスの絶対王制を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる「朕(ちん)は国家である」との中世の亡霊のような言葉を彷彿(ほうふつ)とさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる。

時代背景は異なるが17世紀の高名な政治思想家ジョン・ロックはその著「統治二論」(加藤節訳、岩波文庫)の中で「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告している。心すべき言葉である。

ところで仮に安倍総理の解釈のように国家公務員法による定年延長規定が検察官にも適用されると解釈しても、同法81条の3に規定する「その職員の職務の特殊性またはその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分の理由があるとき」という定年延長の要件に該当しないことは明らかである。

加えて人事院規則11―8第7条には「勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の1に該当するときに行うことができる」として、①職務が高度の専門的な知識、熟練した技能または豊富な経験を必要とするものであるため後任を容易に得ることができないとき、②勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき、③業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき、という場合を定年延長の要件に挙げている。

これは要するに、余人をもって代えがたいということであって、現在であれば新型コロナウイルスの流行を収束させるために必死に調査研究を続けている専門家チームのリーダーで後継者がすぐには見付からないというような場合が想定される。

現在、検察には黒川氏でなければ対応できないというほどの事案が係属しているのかどうか。引き合いに出されるゴーン被告逃亡事件についても黒川氏でなければ、言い換えれば後任の検事長では解決できないという特別な理由があるのであろうか。法律によって厳然と決められている役職定年を延長してまで検事長に留任させるべき法律上の要件に合致する理由は認め難い。

4 4月16日、国家公務員の定年を60歳から65歳に段階的に引き上げる国家公務員法改正案と抱き合わせる形で検察官の定年も63歳から65歳に引き上げる検察庁法改正案が衆議院本会議で審議入りした。野党側が前記閣議決定の撤回を求めたのに対し菅義偉官房長官は必要なしと突っぱねて既に閣議決定した黒川氏の定年延長を維持する方針を示した。こうして同氏の定年延長問題の決着が着かないまま検察庁法改正案の審議が開始されたのである。

この改正案中重要な問題点は、検事長を含む上級検察官の役職定年延長に関する改正についてである。すなわち同改正案には「内閣は(中略)年齢が63年に達した次長検事または検事長について、当該次長検事または検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事または検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認められるときは、当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる(後略)」と記載されている。

難解な条文であるが、要するに次長検事および検事長は63歳の職務定年に達しても内閣が必要と認める一定の理由があれば1年以内の範囲で定年延長ができるということである。

注意すべきは、この規定は内閣の裁量で次長検事および検事長の定年延長が可能とする内容であり、前記の閣僚会議によって黒川検事長の定年延長を決定した違法な決議を後追いで容認しようとするものである。これまで政界と検察との両者間には検察官の人事に政治は介入しないという確立した慣例があり、その慣例がきちんと守られてきた。これは「検察を政治の影響から切りはなすための知恵」とされている(元検事総長伊藤栄樹著「だまされる検事」)。検察庁法は、組織の長に事故があるときまたは欠けたときに備えて臨時職務代行の制度(同法13条)を設けており、定年延長によって対応することは毫(ごう)も想定していなかったし、これからも同様であろうと思われる。

今回の法改正は、検察の人事に政治権力が介入することを正当化し、政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力を殺(そ)ぐことを意図していると考えられる。

5 かつてロッキード世代と呼ばれる世代があったように思われる。ロッキード事件の捜査、公判に関与した検察官や検察事務官ばかりでなく、捜査、公判の推移に一喜一憂しつつ見守っていた多くの関係者、広くは国民大多数であった。

振り返ると、昭和51年(1976年)2月5日、某紙夕刊1面トップに「ロッキード社がワイロ商法 エアバスにからみ48億円 児玉誉士夫氏に21億円 日本政府にも流れる」との記事が掲載され、翌日から新聞もテレビもロッキード関連の報道一色に塗りつぶされて日本列島は興奮の渦に巻き込まれた。

当時特捜部にいた若手検事の間では、この降って湧いたような事件に対して、特捜部として必ず捜査に着手するという積極派や、着手すると言っても贈賄の被疑者は国外在住のロッキード社の幹部が中心だし、証拠もほとんど海外にある、いくら特捜部でも手が届かないのではないかという懐疑派、苦労して捜査しても造船疑獄事件のように指揮権発動でおしまいだという悲観派が入り乱れていた。

事件の第一報が掲載されてから13日後の2月18日検察首脳会議が開かれ、席上、東京高検検事長の神谷尚男氏が「いまこの事件の疑惑解明に着手しなければ検察は今後20年間国民の信頼を失う」と発言したことが報道されるやロッキード世代は歓喜した。後日談だが事件終了後しばらくして若手検事何名かで神谷氏のご自宅にお邪魔したときにこの発言をされた時の神谷氏の心境を聞いた。「(八方塞がりの中で)進むも地獄、退くも地獄なら、進むしかないではないか」という答えであった。

この神谷検事長の国民信頼発言でロッキード事件の方針が決定し、あとは田中角栄氏ら政財界の大物逮捕に至るご存じの展開となった。時の検事総長は布施健氏、法務大臣は稲葉修氏、法務事務次官は塩野宜慶(やすよし)(後に最高裁判事)、内閣総理大臣は三木武夫氏であった。

特捜部が造船疑獄事件の時のように指揮権発動に怯(おび)えることなくのびのびと事件の解明に全力を傾注できたのは検察上層部の不退転の姿勢、それに国民の熱い支持と、捜査への政治的介入に抑制な政治家たちの存在であった。

国会で捜査の進展状況や疑惑を持たれている政治家の名前を明らかにせよと迫る国会議員に対して捜査の秘密を楯(たて)に断固拒否し続けた安原美穂刑事局長の姿が思い出される。

しかし検察の歴史には、捜査幹部が押収資料を改ざんするという天を仰ぎたくなるような恥ずべき事件もあった。後輩たちがこの事件がトラウマとなって弱体化し、きちんと育っていないのではないかという思いもある。それが今回のように政治権力につけ込まれる隙を与えてしまったのではないかとの懸念もある。検察は強い権力を持つ組織としてあくまで謙虚でなくてはならない。

しかしながら、検察が萎縮して人事権まで政権側に握られ、起訴・不起訴の決定など公訴権の行使にまで掣肘(せいちゅう)を受けるようになったら検察は国民の信託に応えられない。

正しいことが正しく行われる国家社会でなくてはならない。

黒川検事長の定年延長閣議決定、今回の検察庁法改正案提出と続く一連の動きは、検察の組織を弱体化して時の政権の意のままに動く組織に改変させようとする動きであり、ロッキード世代として看過し得ないものである。関係者がこの検察庁法改正の問題を賢察され、内閣が潔くこの改正法案中、検察幹部の定年延長を認める規定は撤回することを期待し、あくまで維持するというのであれば、与党野党の境界を超えて多くの国会議員と法曹人、そして心ある国民すべてがこの検察庁法改正案に断固反対の声を上げてこれを阻止する行動に出ることを期待してやまない。

【追記】この意見書は、本来は広く心ある元検察官多数に呼びかけて協議を重ねてまとめ上げるべきところ、既に問題の検察庁法一部改正法案が国会に提出され審議が開始されるという差し迫った状況下にあり、意見のとりまとめに当たる私(清水勇男)は既に85歳の高齢に加えて疾病により身体の自由を大きく失っている事情にあることから思うに任せず、やむなくごく少数の親しい先輩知友のみに呼びかけて起案したものであり、更に広く呼びかければ賛同者も多く参集し連名者も多岐に上るものと確実に予想されるので、残念の極みであるが、上記のような事情を了とせられ、意のあるところをなにとぞお酌み取り頂きたい。

令和2年5月15日

元仙台高検検事長・平田胤明(たねあき)

元東京高検検事長・村山弘義

元大阪高検検事長・杉原弘泰

元最高検検事・土屋守

同・清水勇男

同・久保裕

同・五十嵐紀男

元検事総長・松尾邦弘

元最高検公判部長・本江威憙(ほんごうたけよし)

元最高検検事・町田幸雄

同・池田茂穂

同・加藤康栄

同・吉田博視

(本意見書とりまとめ担当・文責)清水勇男

法務大臣 森まさこ殿

https://www.asahi.com/articles/ASN5H4RTHN5HUTIL027.html?iref=comtop_8_01

********朝日新聞社説2020.5.16**********

各紙の社説のまとめ: https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/3a11a5dc0b7fcb8e7830773e5118dcb9

https://digital.asahi.com/articles/DA3S14477736.html

(社説)検察庁法改正 やはり撤回しかない

2020年5月16日 5時00分

いったい何のために、そしてどんな場合を想定して、法律を変えようとしているのか。市民が抱く当然の疑問に、政府はまったく答えようとしない。いや答えられない。こんな法案は直ちに撤回すべきだ。

検察庁法改正案を審議する衆院内閣委員会に、きのう森雅子法相がようやく出席した。

検事長ら検察幹部を、その職を退く年齢になっても政府の裁量でとどめ置けるようにする。そんな規定を新設することの是非が、最大の焦点だ。

野党は、法改正が必要な事情や政府が判断する際の基準を明らかにするよう求めた。だが法相から中身のある説明は一切されなかった。用意したペーパーをただ読み上げるだけで、約束したはずの「真摯(しんし)な説明」にはほど遠い答弁ぶりだった。

戦後つくられた検察庁法は「検事総長は65歳、その他の検察官は63歳で退官」と定め、年齢以外の要素を排除している。政治が介入する余地を残すことで、職務遂行の適正さや検察の中立性が損なわれるのを防ぐためだ。このルールは、1月末に安倍内閣が東京高検検事長の定年延長を決めて留任させるまで、例外なく守られてきた。

法案は今回の「特例」を制度化するもので、検察官のありようの根源的な見直しとなる。政府はその詳しい理由とあわせ、延長を認める具体的な基準も示して、国会の審議を仰ぐのが筋だ。だが法相は「これから適切に定める」と繰り返し、理解を求めた。そんな白紙委任のようなまねができるはずがない。

法相に限らない。安倍首相は「検察官も行政官であることは間違いない」と述べ、内閣の統制に服するのを当然のようにいう。司法と密接に関わり、政治家の不正にも切り込む検察の使命をおよそ理解していない。

時の政権が幹部人事への影響力を強めることが、検察をどう変質させ、国民の信頼をいかに傷つけるか。きのう松尾邦弘・元検事総長ら検察OB有志が、改正案に反対する異例の意見書を法務省に提出したのも、深刻な危機感の表れだ。

与党の対応も厳しく批判されねばならない。答弁に不安がある法相を委員会に出席させず、野党欠席のまま審議を進めたり、「国民のコンセンサスは形成されていない」とツイートした泉田裕彦議員を、内閣委員会から外す措置をとったりした。

国会は議員それぞれの視点をいかして法案を精査し、国権の最高機関として内閣を監視する責務を負う。異論をもつ者を排除し、政権に追従する姿は「言論の府」の正反対をゆく。

このまま採決を強行するようなことは、決して許されない。

*******************************

三権分立を否定する危険性のある検察庁法改正に対し、日本の主要各紙がどのような対応をとっているか、念の為、見てみました。

重大論点にもかかわらず、読売は、2020.5.16現在(ここ一カ月)記載がありませんでした。明日を待ちます。

他は、

朝日:検察庁法改正 やはり撤回しかない

毎日:政府・与党は考えを改め、やはり出直すべきだ。

日経:数の力で審議を打ち切ったり、採決に持ち込んだりしてよい話ではない。将来に禍根を残さないよう十分に時間をかけ、国民に分かりやすい丁寧な議論を行うよう求める。

東京:野党は徹底抗戦の構えだ。衆院本会議でも参院でも抵抗するだろう。検察の独立性を覆す法案は撤回すべきなのだ。与党も理性を働かせないと、国民の信頼から遠くなろう。

産経:検察庁法の改正案は内閣委から分離して法務委員会で審議することが筋である。

*******朝日新聞2020.5.16************************

https://digital.asahi.com/articles/DA3S14477736.html

(社説)検察庁法改正 やはり撤回しかない

2020年5月16日 5時00分

いったい何のために、そしてどんな場合を想定して、法律を変えようとしているのか。市民が抱く当然の疑問に、政府はまったく答えようとしない。いや答えられない。こんな法案は直ちに撤回すべきだ。

検察庁法改正案を審議する衆院内閣委員会に、きのう森雅子法相がようやく出席した。

検事長ら検察幹部を、その職を退く年齢になっても政府の裁量でとどめ置けるようにする。そんな規定を新設することの是非が、最大の焦点だ。

野党は、法改正が必要な事情や政府が判断する際の基準を明らかにするよう求めた。だが法相から中身のある説明は一切されなかった。用意したペーパーをただ読み上げるだけで、約束したはずの「真摯(しんし)な説明」にはほど遠い答弁ぶりだった。

戦後つくられた検察庁法は「検事総長は65歳、その他の検察官は63歳で退官」と定め、年齢以外の要素を排除している。政治が介入する余地を残すことで、職務遂行の適正さや検察の中立性が損なわれるのを防ぐためだ。このルールは、1月末に安倍内閣が東京高検検事長の定年延長を決めて留任させるまで、例外なく守られてきた。

法案は今回の「特例」を制度化するもので、検察官のありようの根源的な見直しとなる。政府はその詳しい理由とあわせ、延長を認める具体的な基準も示して、国会の審議を仰ぐのが筋だ。だが法相は「これから適切に定める」と繰り返し、理解を求めた。そんな白紙委任のようなまねができるはずがない。

法相に限らない。安倍首相は「検察官も行政官であることは間違いない」と述べ、内閣の統制に服するのを当然のようにいう。司法と密接に関わり、政治家の不正にも切り込む検察の使命をおよそ理解していない。

時の政権が幹部人事への影響力を強めることが、検察をどう変質させ、国民の信頼をいかに傷つけるか。きのう松尾邦弘・元検事総長ら検察OB有志が、改正案に反対する異例の意見書を法務省に提出したのも、深刻な危機感の表れだ。

与党の対応も厳しく批判されねばならない。答弁に不安がある法相を委員会に出席させず、野党欠席のまま審議を進めたり、「国民のコンセンサスは形成されていない」とツイートした泉田裕彦議員を、内閣委員会から外す措置をとったりした。

国会は議員それぞれの視点をいかして法案を精査し、国権の最高機関として内閣を監視する責務を負う。異論をもつ者を排除し、政権に追従する姿は「言論の府」の正反対をゆく。

このまま採決を強行するようなことは、決して許されない。

*********毎日新聞2020.5.16************

https://mainichi.jp/articles/20200516/ddm/005/070/070000c

検察庁法改正案 疑念は何も解消されない

毎日新聞2020年5月16日 東京朝刊

批判の声に耳を傾けず、数の力で押し切る。安倍晋三政権の強引な手法がまた繰り返されるのだろうか。

特例的に検事総長らの定年延長を可能にする検察庁法改正案は週内の衆院通過こそ見送られたものの、与党は無修正で早期に成立させる方針を変えていない。

検察幹部が役職定年を迎えても内閣や法相が認めれば延長が可能となる規定を設けたことにより、内閣が恣意(しい)的に検察人事に介入できるようになるとの疑念は解消されないままだ。政府・与党は考えを改め、やはり出直すべきだ。

きのうの衆院内閣委員会には、野党の求めにやっと応じて森雅子法相が出席した。しかし定年延長の際の具体的基準など説得力のある答弁は相変わらず乏しかった。

今回の問題は、政府が1月末、黒川弘務・東京高検検事長の定年延長を閣議決定したのが発端だ。黒川氏の検事総長への道を開くための脱法的な手法であり、改正案はこの前例のない決定を正当化するものだとの批判は消えない。

にもかかわらず安倍首相は先の記者会見で「検察官は行政官であり、改正で三権分立が侵害されることはなく、恣意的な人事が行われることは全くない」と語った。

そして内閣が検察幹部の人事を行うのは今までと全く変わらないとも述べた。

そもそも黒川氏の人事自体が恣意的ではないかという疑念から問題が起きていることを忘れているのか。検察は首相も逮捕・起訴できる強大な権限を持つだけに独立性が担保されなくてはならない。その点も意識的に軽視している。

元検事総長ら検察OBが改正案に反対する異例の意見書をきのう法務省に提出した。抗議の声は国民の間にさらに拡大している。

懸念する意見は与党にもある。ところが、採決の際には退席する考えを表明した内閣委の自民党委員を即座に差し替えるなど同党執行部は異論封じに躍起だ。公明党も「しっかり説明を」と繰り返すだけでひとごとのようだ。

新型コロナウイルスの感染拡大防止に力を注ぐべき時に与野党対立をあおる改正案の成立を急ぐのは、「当面総選挙はなさそうで、それまでには国民は忘れる」と高をくくっているとしか思えない。

**********日経新聞2020.5.16*************

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59163690V10C20A5SHF000/

[社説]拙速な検察庁法の改正は禍根を残す

社説

2020/5/15 19:05

検察庁法改正案の審議が紛糾している。検察官の定年を引き上げるとともに、内閣や法相が必要と認めた検察幹部についてはさらに勤務を延長できるよう盛り込んだ特例の規定をめぐり、衆院内閣委員会で与野党の意見が激しく対立しているからだ。

こうした政府の判断による特例措置は、検察の政治的中立性や独立性に懸念を抱かせる。検事総長人事などに政権の意向が反映されているのではと受け止められるだけで、検察の捜査や刑事処分に対する信頼が揺らぎかねない。

委員会での審議は8日に始まったばかりだ。政府・与党は今国会での成立を目指して先を急ぐが、ことは検察組織にとどまらず、刑事司法の根幹にもかかわる。

数の力で審議を打ち切ったり、採決に持ち込んだりしてよい話ではない。将来に禍根を残さないよう十分に時間をかけ、国民に分かりやすい丁寧な議論を行うよう求める。

改正案では検察官の定年を、現在も65歳の検事総長をのぞき63歳から65歳に段階的に引き上げる。同時に役職定年を設けるため、検察首脳もほとんどの場合、63歳でいち検察官に戻る。

だが政府が「公務の運営に著しい支障が生じる」と認めれば検事総長は最長68歳まで、検事長などは66歳まで同じ職にとどまることができる。延長を認める特例の基準は明確にされていない。

検察は行政組織であるが、同時に刑事司法の中核を担う。あらゆる事件の捜査ができ、起訴するかどうかを決める権限をほぼ独占する。時の政権やその周辺の刑事責任を追及することもある。「準司法機関」と呼ばれるゆえんだ。

このため他の国家公務員とは異なる強い身分保障がなされる一方で、定年になれば例外なく一律に退職する制度とし、これまでそのように運用されてきた。

ところがこの法案の国会提出に先立ち、政府は1月に黒川弘務・東京高検検事長の定年延長を閣議で決めた。その理由や経緯について国民が納得できるような説明は尽くされておらず、今回の法案はこの定年延長を後付けで制度化する形になってしまっている。

加えて国家公務員の定年を延ばす国家公務員法の改正案と一括して審議をしていることが疑念を深めている。検察庁法の改正案は国家公務員法とは切り離して、法務委員会で堂々と審議をすべきだ。

************東京新聞2020.5.16********

https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020051602000155.html

検察庁法改正案 法が終わり、暴政が…

2020年5月16日

政権による「特例」人事を認める検察庁法改正案。与党は成立を強行しようとしている。民主政治を踏みにじる手法はいけない。

「ルイ十四世の『朕(ちん)は国家である』との言葉を彷彿(ほうふつ)とさせるような姿勢である」

「高名な政治思想家ジョン・ロックは『法が終わるところ、暴政が始まる』と警告している。心すべき言葉である」

検事総長や検事長など検察幹部だったOBたちが十五日、こんな言葉とともに同改正案に反対する意見書を法務省に提出した。異例中の異例の出来事である。法務省の案にかつてのトップらが反対するのだから。

◆政権の意に忖度しては

松尾邦弘氏らロッキード事件の捜査にたずさわった元検事らの名前が意見書に並ぶ。思い出の話もつづられた。当時の神谷尚男・東京高検検事長の言葉を元検事たちは覚えていた。

「この事件の疑惑解明に着手しなければ検察は今後二十年間、国民の信頼を失う」「(八方ふさがりの中で)進むも地獄、退(ひ)くも地獄なら、進むしかないではないか」-そうして元首相を逮捕・起訴したのである。

検察は政治の影響を切り離さないと、政界疑獄などの捜査はできない。だから、検察官の人事に政治は介入しないという確立した慣例があり、守られてきた。だが、今回の法案の中には「特例」人事の規定がある。

六十三歳になると役職から外れ、ヒラ検事となるが、政権が認めた場合に限り、六十三歳以降も検事長や検事正などの地位でいられる。さらなる定年延長もある。

つまり政権のさじ加減で検察幹部の人事を左右できる。そうなると検察まで政権の顔色をうかがい、捜査にまで忖度(そんたく)が働きかねない。これが問題の中核だ。検察OBの怒りも当然である。

◆「特例」人事を削除せよ

「今回の法改正は、検察の人事に政治権力が介入することを正当化し、政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力を殺(そ)ぐことを意図していると考えられる」-検察OBたちはずばり法案の意図を読んでいる。

公正中立であるべき検察が、時の政権の意向により、起訴したり、起訴しなかったり…。公判時にも政権の力学が働くかもしれない。これでは厳正中立とはいえず、司法の一翼を担う検察の信頼が国民から一挙に失われる。法案に反対する根本理由はそれだ。

国民も同じ心配をしている。会員制交流サイト(SNS)のツイッターで「強行採決に反対する」との書き込みが既に七十万件を超えている。タレントら著名人も多く、九~十日にかけての「ネット・デモ」のうねりが続いている。

もともと共同通信の三月の世論調査では、発端となった黒川弘務東京高検検事長の定年延長をめぐり「納得できない」の声が六割を超えていた。法案は民意に背くもので、与党が強行策を取っては失望せざるを得ない。

国家公務員の定年を六十五歳とするのに合わせて検察官の定年を六十五歳とする-これに異論はない。問題なのは政権による「特例」の人事を認める規定である。

十本もの法案を一括した「束ね法案」になっているから、この特例部分を分離・排除すればよいのだ。野党も主張している。法務省も昨年段階までは、そのような内容の原案をつくり、内閣法制局の内諾も得ていたはずである。特例部分の削除は容易にできると考える。

安倍晋三首相は十四日の記者会見で恣意(しい)的な人事を否定し、「三権分立は侵害されない」と述べたが、いったい誰がこの言葉を信じよう。内閣人事局を通じ「安倍カラー」の人事を乱発し、霞が関の官僚を操ってきたのではなかったか。検察で同じことが起きる可能性は十分にある。

衆院内閣委員会での審議の在り方に与党議員から疑義も出ていた。委員だった自民党の泉田裕彦議員(新潟5区)が「国会は言論の府。審議を尽くすことが重要であり、強行採決は自殺行為だ」と表明したとたん、自民党は別の議員に差し替えてしまった。

この出来事に歌手で女優の小泉今日子さんは「もうなんか、怖い」とツイートした。あまりに強権的な自民党の体質にも不信が出ていることを知るべきである。

◆「正しいこと」を行えと

野党は徹底抗戦の構えだ。衆院本会議でも参院でも抵抗するだろう。検察の独立性を覆す法案は撤回すべきなのだ。与党も理性を働かせないと、国民の信頼から遠くなろう。

「正しいことが正しく行われる国家社会でなくてはならない」-検察OBたちの意見書には絶叫のような一文もある。法が終わり、新たな暴政がやって来ないようにと…。

********読売新聞2020.5.16************

https://www.yomiuri.co.jp/editorial

5/16の社説に掲載無し、最近のものにもなし。

********産経新聞2020.5.13***********

https://www.sankei.com/column/news/200513/clm2005130002-n1.html

【主張】検察庁法改正案 疑念もたれぬ説明尽くせ

2020.5.13 05:00コラム主張

検事長らの定年延長を可能にする検察庁法改正案をめぐり、衆院内閣委員会が紛糾している。

政府・与党は週内にも衆院を通過させたい方針だが、新型コロナウイルスの感染収束が見通せない中で、野党側は「火事場泥棒だ」などと反発している。これに多くの芸能人らがツイッターへの投稿で参戦して、論争は茶の間にも飛び火している。

事実の整理が必要である。

コロナ対策を優先すべきだとの批判は当たらない。重要法案であればいくらでも並行して審議することは可能である。

改正案は検事総長以外の検察官の定年を現在の63歳から65歳に段階的に引き上げ、63歳に達した次長検事と検事長らは役職を外れる「役職定年制」を設けるというものだ。これは国家公務員法の改正に伴うもので、野党も基本的に反対はしていない。

問題は特例として、内閣が「公務の運営に著しい支障が生じる」と認めた場合、引き続き次長検事や検事長を続けられると定めたことだ。これに野党などは「内閣が恣意(しい)的に人事介入できる」と反発している。

しかもこの特例は、黒川弘務東京高検検事長の定年を半年間延長するという前例のない閣議決定が行われた直後に加えられた。森雅子法相がいくら「東京高検検事長の人事と今回の法案は関係ない。法案自体は数年前から検討されていた内容で問題ない」と強弁しても、疑いは簡単に晴れない。

そもそも森法相は内閣委の審議に参加していない。「国民の誤解や疑念に真摯(しんし)に説明したい」というなら、検察庁法の改正案は内閣委から分離して法務委員会で審議することが筋である。

黒川氏の定年延長について森法相は2月、「検察官としての豊富な経験知識等に基づく部下職員に対する指揮監督が不可欠であると判断した」と述べた。

こうした属人的判断が改正案の特例に反映されるのか否かが問われている。疑念をもたれぬ説明を尽くすには、法務委での審議が必要だろう。

検察は捜査や公判を通じ、社会の安全と公平、公正に重大な役割を担う。時に捜査のメスは政府・与党に及ぶこともある。検察がその仕事を全うするには、国民の信用、信頼が欠かせない。それは政治も同様である。

本日の毎日新聞が、日本の農業政策・食料安保に関連して大事な解説記事を書かれています。

自然や共同体を壊さない小規模農業の追及を目指していくべき方向性の提示をされています。

種子法廃止・種苗法改正は食料安全保障を脅かすことを書かれています。

種子法廃止・種苗法改正は注視していく必要があります。

問題意識のある自治体は、条例を作り日本の農業を守ろうとして下さっています。

*****毎日新聞2019.7.27*****

国だけの問題ではありませんが、民主主義を形だけで終わらせては絶対になりません。

********

投票先の条件として、最低限の条件ではありますが、公文書の管理ができることが重要です。

公文書管理の現状や、その見解を各紙で見て見ます。

******毎日********

******朝日********

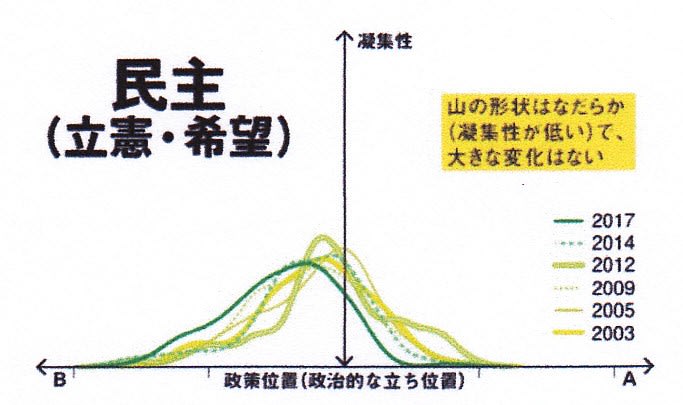

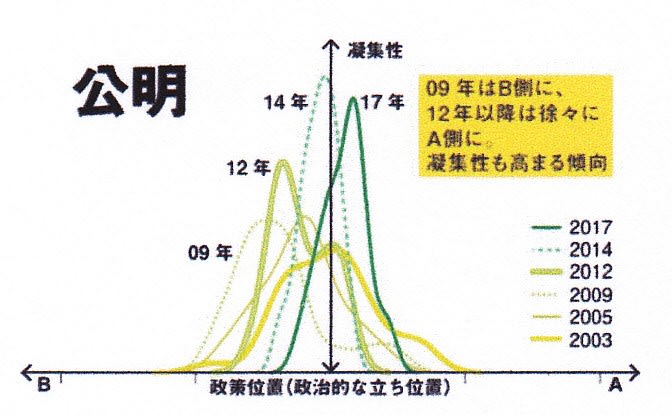

各政党のスタンスを見てみます。

朝日新聞が以下、分析手法を用い、各政党のスタンスを分析しています。

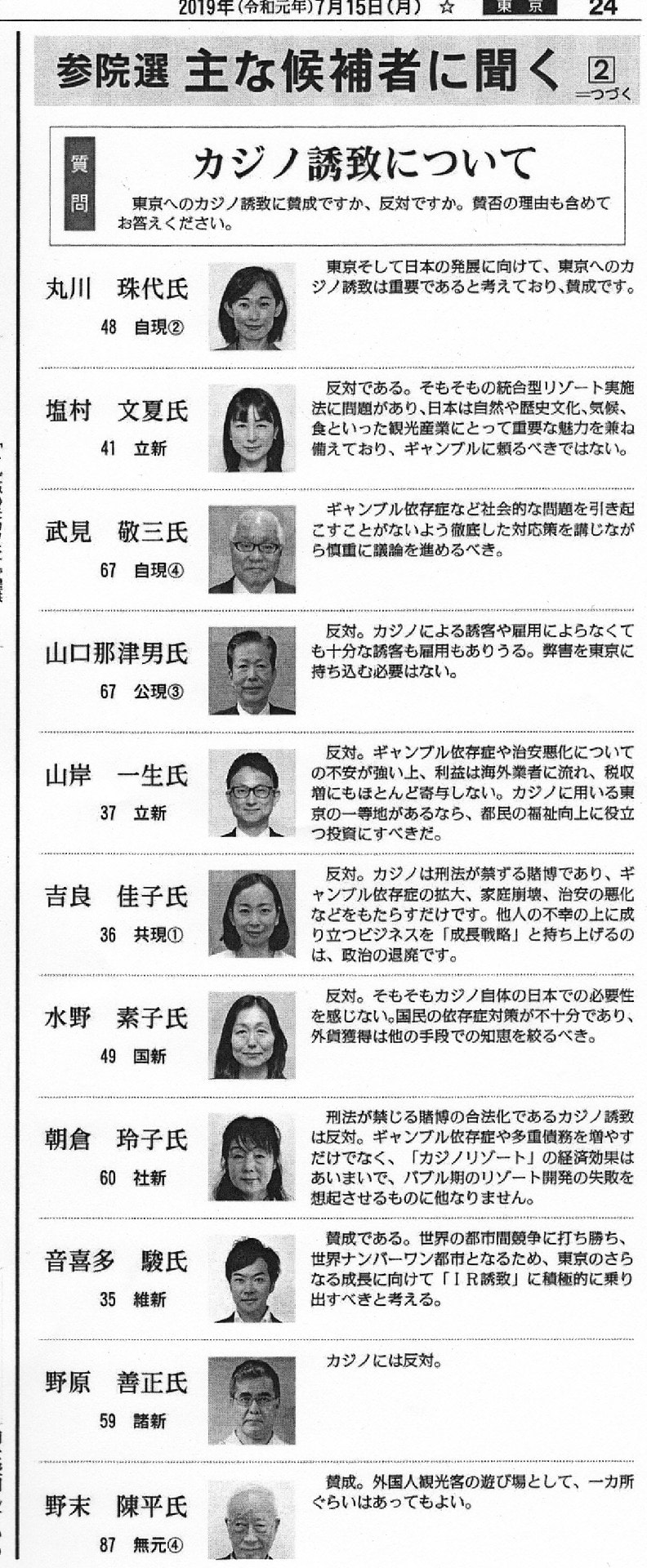

重要な政策のひとつ、カジノ誘致論。

東京にはカジノは不要であると考えます。

以下、東京選挙区のカジノへの考え方を見ておきます。

******毎日新聞2019.07.15******

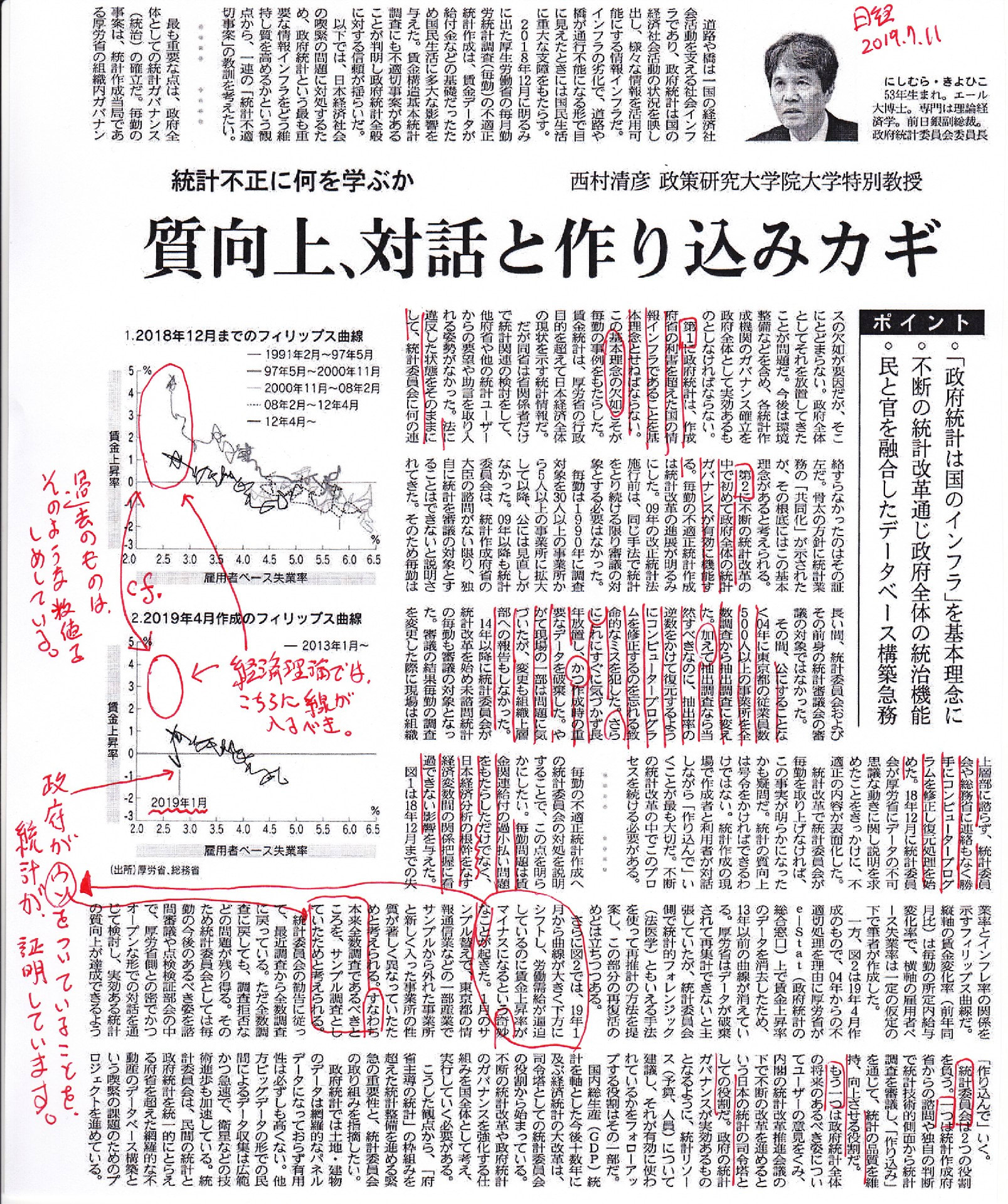

大事な一票の投票先は、ぜひとも、国の政策を作る根幹の資料となる統計について、正確な信頼できる統計をつくることができる政党を選んでください。

以下、なぜ、統計が大事なのか、日本経済新聞において、西村清彦教授(専門、理論経済学)が日本経済新聞で論じておられます。

同日、朝日新聞において、蟻川恒正教授(専門、憲法学)も視点を変えて、論じておられます。

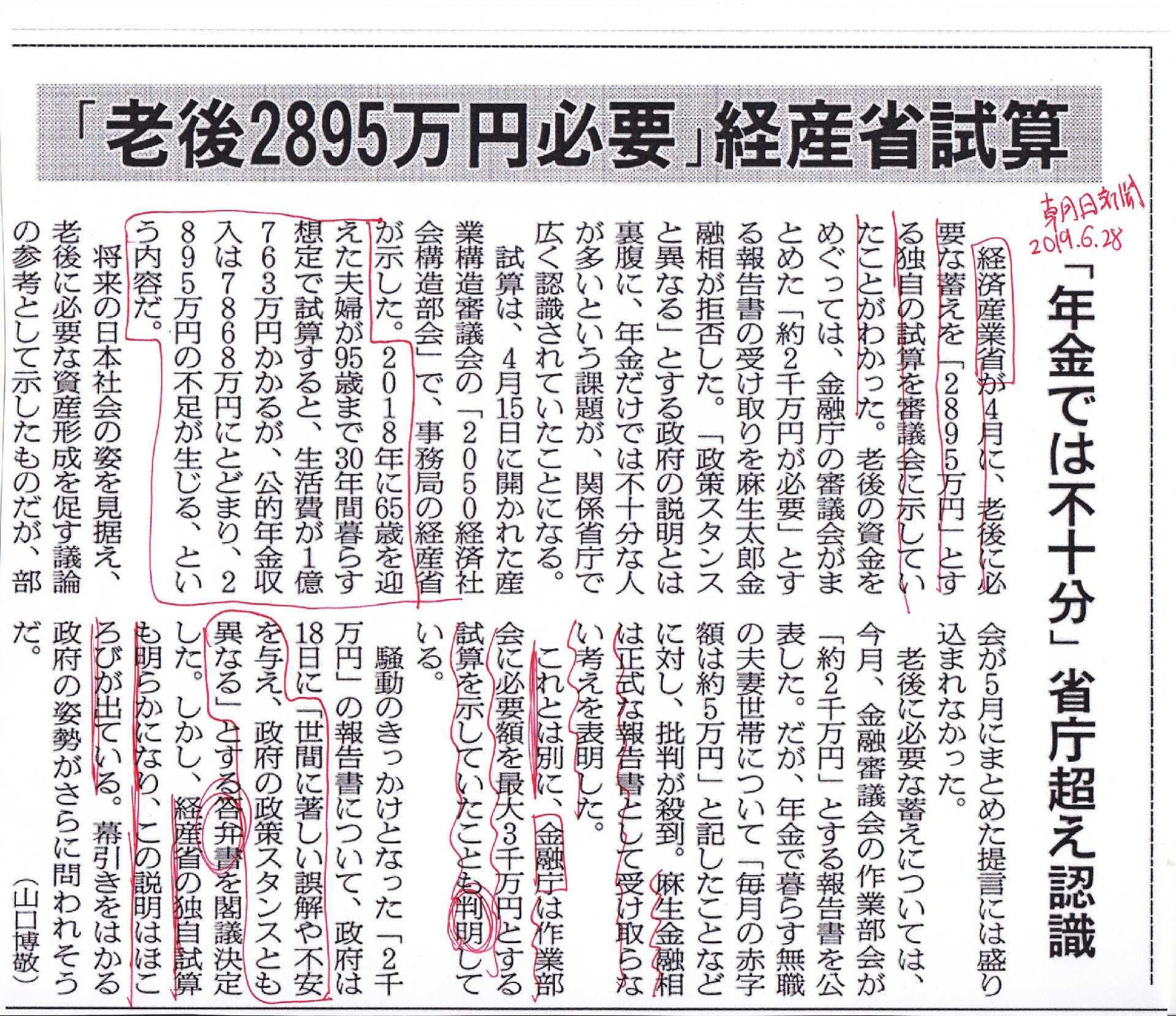

なお、「約2000万円」という金融庁だけではなく、経済産業省でも、老後の必要な蓄えを「2895万円」としており、「政府の政策スタンス」ではないでしょうか?

*****日本経済新聞2019.07.11*******

https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190711&c=DM1&ng=DGKKZO4718149010072019KE8000

*****朝日新聞2019.07.11*********

*****朝日新聞2019.06.28*********