選手村ができる中央区でも大きな課題です。

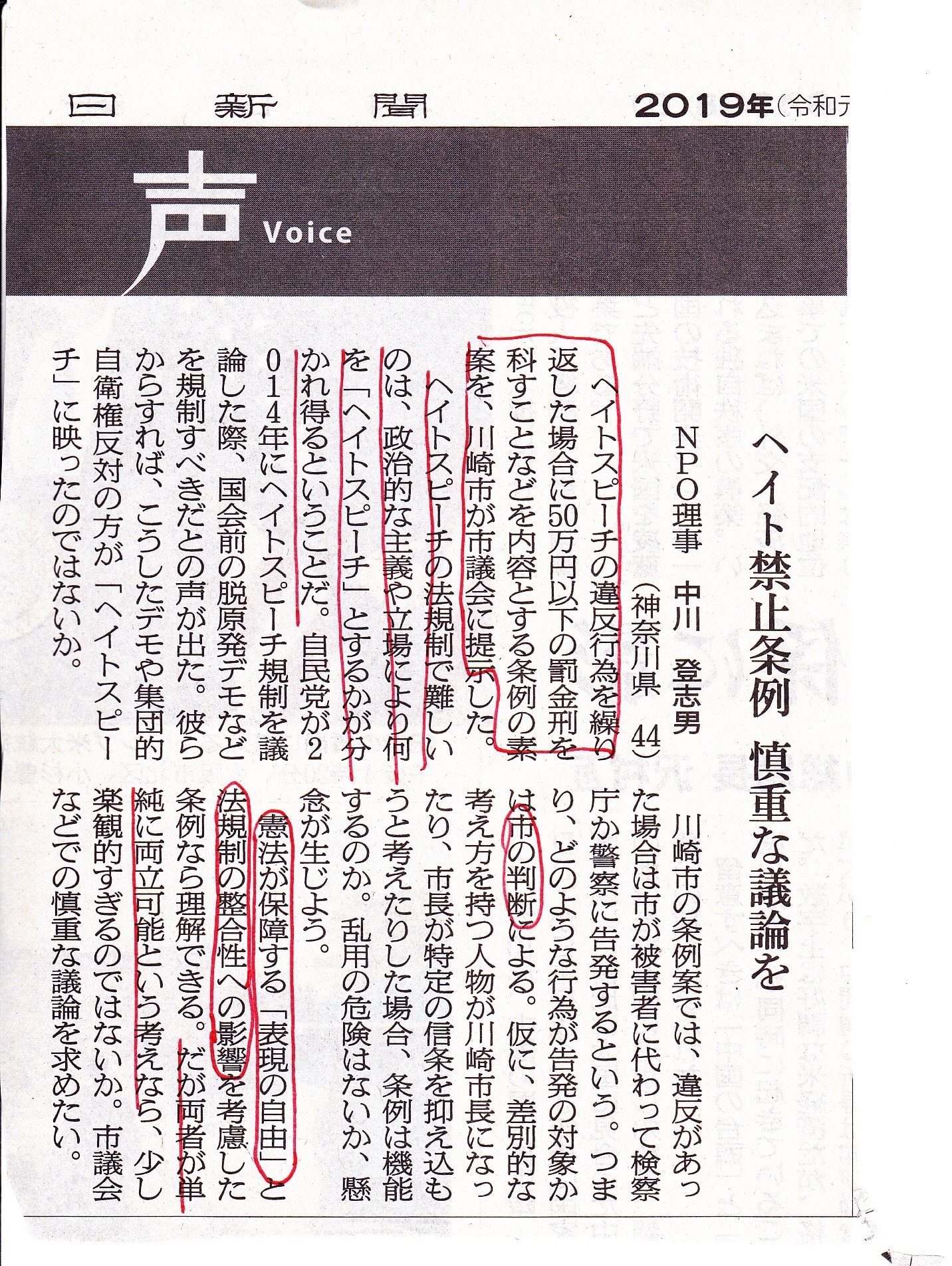

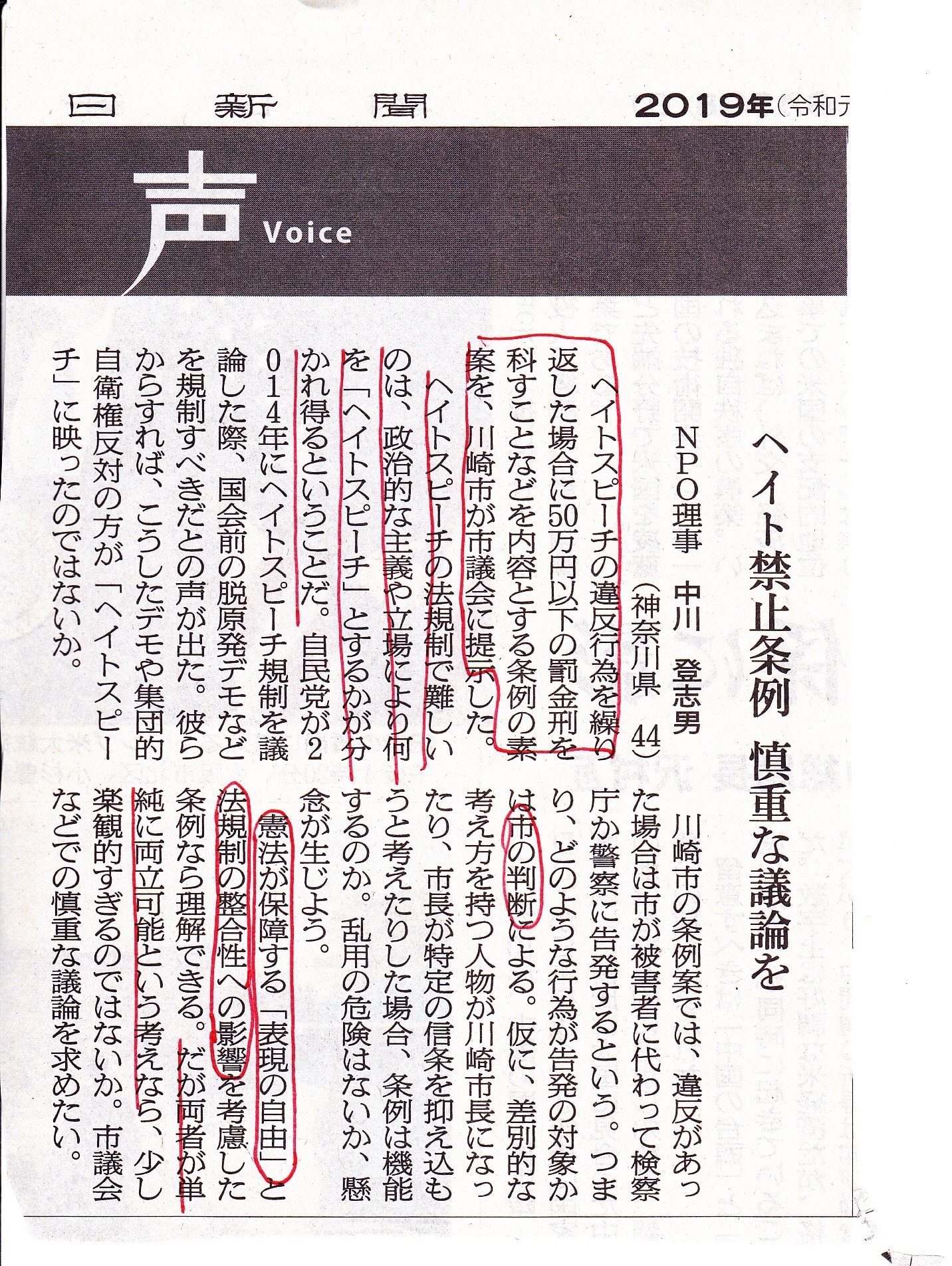

川崎市の取り組みなど先進自治体を参考にしながら進めていきます。

その際の一番の注意点が以下のことだと考えます。

「表現の自由の保障」と「表現の自由を害さないで表現の自由の保護に値しないヘイトスピーチの規制」の両立。

*****朝日新聞2019.06.30******

こんにちは、小坂クリニックです。

早いもので、2019年も半分が過ぎようとしています。

そして、地元月島に夏の到来を告げる西仲通り商店街の草市が7月6日(土)7日(日)と近づいて参りました。

真夏日であったり、急に寒くなったり、台風が来たり、体調管理が難しい気候が続いています。

おなかの風邪、咳の風邪がやや多いです。喘息の発作の子もいます。

手足口病やヘルパンギーナなど夏特有のかぜも出始めました。

溶連菌が警報レベルで出ています。インフルエンザBは、散発です。

食中毒の季節、手洗いとともに、食品の保存・衛生管理にはご注意願います。

4月から新しく保育園に行き始めた子は、風邪をもらいやすく、2-3ヶ月は風邪ばかり繰り返すかもしれません。

当院も病児保育にて、お風邪のお子様をお預かり致しますので、ご相談下さい。ご登録は、お早めに。

*中央区の区外施設視察のため7/4(木)全日休診、5(金)午前休診を頂きます。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

病児保育は通常通り行います。

1、今週末の診療について、土日にぜひ、予防接種、乳幼児健診を。

6月

29日(土)9:00~15:00

30日(日)9:00~13:00

7月

6日(土)9:00~13:00

7日(日)9:00~10:00、12:00~13:00

土曜日、日曜日も、予防接種や乳児健診もお受けいたします。大人の風しん抗体検査も行います。

お仕事などで、なかなかご来院できない皆様、ご利用ください。

2、時間変更のお願い。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。

7月

1日(月) 午前8:15-11:30、午後4:30-7:00

2日(火) 午前8:15-11:30、午後3:30-6:30

4日(木) 午前&午後両方 休診

5日(金) 午前のみ休診、午後4:30-7:00

3、病児保育について:お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。

*利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。

*原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。

*土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

*保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

4、予防接種、乳幼児健診(全例にスクリーニング器機を用いた簡易視力検査を行い、弱視なども見落さぬようにチェックします。)、大人の風しん抗体価検査について

午前11:30-午後1:00、午後3:10-3:30で、予防接種や乳児健診をお受けいたします。

診療時間においても、実施は可能です。

土曜日、日曜日も予防接種や乳児健診をお受けいたします。

おとなの方の風しん抗体価検査及び風しんやMRの予防接種も致します。

5、ネット予約による特別早朝予約枠(平日早朝7:15-8:15)、準夜間診療枠(平日準夜間19:00-20:00)を設けました。

この枠は、完全予約制で対応致します。学校登校前や保育園登園前の診察で是非ご利用ください。

インターネットで、19時まで(特別早朝予約の場合は、前日の)にご予約下さい。ネットが出来ない場合、当院に予約のお電話を下さい。

なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までの電話でのみ対応する形にさせていただきます。

診察券番号と生年月日でログインができます。

https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825

特別早朝予約枠:平日 午前 7時15分~8時15分

8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。

6、在宅療養の支援としての医療機器の貸出について

〇鼻水吸引器、

〇吸入器

〇ミスト

など、在宅療養を支援する医療機器も、病状に応じ無料貸出致します。

お気軽にご相談下さい。

7、5歳児健診、発達のご相談について、中央区の「育ちのサポートカルテ」も有効活用していきましょう!

当院では、5歳児健診を実施いたしております。

発達の評価など行います。

発達のご相談もお受けいたしております。

時間をお作り致しますので、クリニック(03-5547-1191)にお問い合わせ下さい。

中央区が準備致します「育ちのサポートカルテ」を用い、当院と幼稚園・保育園、療育機関、ゆりのき(子ども発達支援センター)との横の連携も行っていきます。

8、就学相談について

小学校を、通常学級、特別支援教室、特別支援学級、特別支援学校など選択で悩まれているかたもおられると思います。

お子さまにとって最も適した学びの場を、一緒に考えて参りますので、ご相談下さい。

医療的ケアの必要な子ども達の学びや保育の場についてもご相談下さい。

9、不登校など外来について

いじめ、不登校、ひきこもり、心身症、リストカットなど学校や学びの場その他のご相談、こころの診療もお受け致します。

〇区のいじめ対策について:年三回いじめアンケートを実施し、いじめの早期発見をしています。ネットのいじめに対しては、生徒会などで子ども達自身が「学校ルール」をつくり、いじめ根絶を目指せるようにルール作りを学校が支援をしています。ルール作りができていない学校にも今後、全校に「SNS学校ルール」づくりが広がります。

〇区の不登校の子ども達への対応:不登校の子ども達は、たとえ授業に出ることがなくとも、全員、個に応じた心地のよい環境を整えていると報告を受けています。

10、川崎市で起きた事件でショックを受けた小学生のみなさんへ

不安な気持ちは、担任の先生、養護の先生、学校カウンセラーの先生、そして私達小児科医にご相談下さい。

不快な感情(恐れ、心配、悲しみ、怒り)を感じるのは当たり前です。

不快に感じていることを信頼できる大人に伝えましょう。

不快な気持ちは、身体に表れるときもあります。

・身体の調子が悪くなる・・・頭痛、腹痛、熱が出る

・眠りが浅くなる ・・・寝つけない、悪い夢を見る、夜中に目覚めてしまう

・トイレの問題 ・・・便秘や下痢

詳細:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/30349385625635c5a60cbc479127e141

11、中央区政について

6月の中央区議会本会議において、第3日目である6月21日(金)一般質問に立ち、中央区の喫緊の課題について質しました。

質疑した内容について、そのテーマのみ以下に記載します。

今期4年間で、取り組みを進めるべきと考える喫緊の課題を網羅的に質疑しました。

さらなる取り組みの充実を今後図って参ります。

質問内容の概要は⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/bff56c7ac40d55c060cefdbdb7d10610

質問のインターネット録画⇒ http://www.chuo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=84

1.区民の声が直接区長へ届く仕組

2.子ども全員の一貫した育ち支援

3.がん患者の就労継続支援

4.障がいのある方の親亡き後支援

5.発災直後の要支援者安否確認

6.町会・自治会支援員配置

7.ネットいじめ根絶に向け生徒会でネット利用の学校ルール作り

8.不登校児全員の学びの場の確保

9.運動過多の成長障害等専門医と連携した医学面からの健康教育

10.児童の五輪ボランティア参加

11.街づくりに参加する権利の保障

12.月島三丁目両再開発で区が仲介し住民同士の話し合いの場を設置することについて

13.人口抑制と風害及び空き家対策

14.カジノ誘致阻止と食のプロが集う築地再開発の実現について

15.「本の森ちゅうおう」の運営形態は、区直営であることについて

16.ほっとプラザはるみ温浴施設を廃止させず存続

小坂和輝メール:kosakakazuki@gmail.com

以上

山本泰人新中央区長及び中央区は、築地市場跡地にカジノ誘致の意思がないことはすでに中央区議会本会議一般質問R1.6.21の場において確認されました。

今後とも都の動向は注視して参ります。

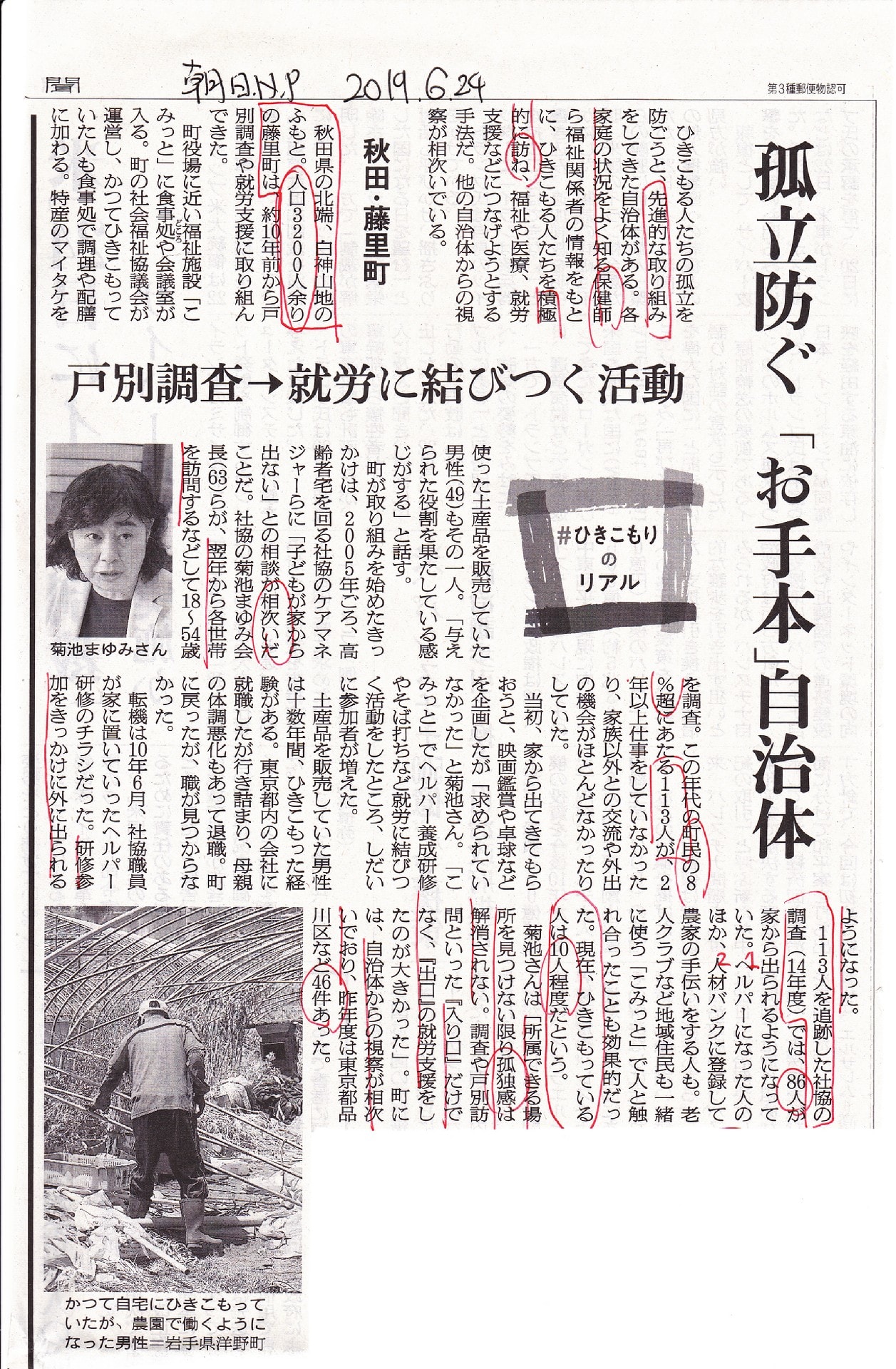

声なき声を聞いて行くこと、「助けて。」が言えない区民の皆様の声を聞き、対応をしていくこと、とても難しい課題です。

先進自治体の取組みや現場の方々のアイデアを生かしていきましょう。

民生委員、ケアマネージャー、基幹相談員、かかりつけ医、訪問看護、訪問診療医ら、コーディネーター制度を活用しうまく繋がっていきましょう。

●中央区の喫緊の課題1.「区民の声が直接区長へ届く方法」について

区政運営で最も大切なことは、区民の皆様の声やご意見をいかにお伺いをして集約するかということであると考える。区民の声なしに施策の立案はできません。区民の声の反映について、所信表明において項目立てをした言及がなかったため、まず、ご質問します。

①区長は、区民の皆様の大切な声やご意見を、どのように伺い、集約をしていく姿勢でしょうか。

②ICTやSNSを用い、区民の声が直接に適宜、区長へ届く仕組みも構築することを考えるがいかがか。

町会長らを集めた「行政懇談会」はあるが、③興味のある区民は誰もが参加し発言ができる「区民との懇談会」を、各地域に区長が出向いて開催し、多くの区民から直接の意見を集約する試みはできないか。

④昨今、ひきこもりのかたやそのご家族の支援が課題となっている。声なきものの声を聞くために、そして、「助けて。」が言えない区民の皆様の声を聞くために、区はどのような対応をしてきたか。民生委員やNPOなどと連携をし、積極的なアウトリーチを試みるべきと考えるが、いかがか。

中央区の喫緊の課題を16項目順不同にて記載します。

改選後初の定例議会における一般質問R1.6.21の際に、問題提起をしたものです。

それぞれの解決に向けての取り組みについては、今後、記載をして参ります。その際、公約として掲げてきた内容を引き継ぎ、通し番号(【ポスト平成へ】⇒【令和の幕開けへ】⇒【令和へ】⇒【令和の中央区】)で続けます。公約を果たしていく姿勢として、通し番号とします。

●1.「区民の声が直接区長へ届く方法」について

区政運営で最も大切なことは、区民の皆様の声やご意見をいかにお伺いをして集約するかということであると考える。区民の声なしに施策の立案はできません。区民の声の反映について、所信表明において項目立てをした言及がなかったため、まず、ご質問します。

①区長は、区民の皆様の大切な声やご意見を、どのように伺い、集約をしていく姿勢でしょうか。

②ICTやSNSを用い、区民の声が直接に適宜、区長へ届く仕組みも構築することを考えるがいかがか。

町会長らを集めた「行政懇談会」はあるが、③興味のある区民は誰もが参加し発言ができる「区民との懇談会」を、各地域に区長が出向いて開催し、多くの区民から直接の意見を集約する試みはできないか。

④昨今、ひきこもりのかたやそのご家族の支援が課題となっている。声なきものの声を聞くために、そして、「助けて。」が言えない区民の皆様の声を聞くために、区はどのような対応をしてきたか。民生委員やNPOなどと連携をし、積極的なアウトリーチを試みるべきと考えるが、いかがか。

●2. 「子ども全員の一貫した育ち支援」について

昨年12月に小児科医待望の『成育基本法(成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律』が成立した。子どもの育ちを一貫して支援していく法律であり、「成育医療等基本方針」が今後閣議決定され、毎年進捗状況も報告されるとある。国における「文科省」と「厚労省」の縦割り行政の弊害をなくすため、子ども施策を一元的に扱う「子ども家庭省」を設置することや、一人の子どもの育ちを一人の保健師がフォローするフィンランドの「ネウボラ」の仕組みの導入なども施策の検討項目として盛り込まれている。なお、「ネウボラ」とは、「ネウボ」が「助言する」、「ラ」は「場所」で、継続的支援のための拠点整備を意味する。

中央区も『成育基本法』の動きに合わせ組織編制や、ネウボラの導入など検討を始め、一人の子どもの健やかな育ちを継続的に支援していくことが求められている。発達に偏りがあるこどもの支援においては、いち早く「育ちのサポートカルテ」を導入して、継続的な支援体制がとられているが、①全ての子どもの育ちに一貫した支援体制を構築できないかと考える。子ども達の育ちの一貫した支援への取り組みの現況はどのようなものか。②「中央区版ネウボラ」として、保健師など一人の担当者が、継続して一人の子どもの育ちをフォローしていく仕組みを導入するべきと考えるがいかがか。

●3.「がん患者の就労継続支援」について

『がん対策基本法』では、就労支援などの取組についても謳われている(法20条)。

①がんに罹患したかたが、働き続けたい場合に、就労支援で相談できる区の窓口はあるか。

また、②就労継続に向け、企業側に補助金を入れるなどすることで受け入れ企業の支援も同時に行い、働き続けられる環境を整えるべきと考えるが、いかがか。

同法では、がん教育の推進も謳っている(法23条)。がんの知識を小中学校から学ぶことで、がんの早期発見のための検診行動やがんと共に生きることの心構え、家族や周りの人ががんになった際の病気への正しい理解ができることなど有益と考える。新学習指導要領では、中学校でがん教育の推進がなされようとしている。

③保健所は、がんの知識を、小中学校と連携し、医師や体験者が子ども達にがん教育を行うとりくみを積極的に促進していくべきと考えるが、取り組みの現状と、今後の展開の方向性はどのようなものであるか。

●4.「障がいのある方の親亡き後の支援」について

障がいのある方の親御さんとお話をする際に、話題となることが親亡き後の支援である。

①障がいのある方の親亡きあとの支援に向け、どのような取り組みを具体的に行なっているか。例えば、宿泊練習ができる施設をつくり、宿泊を通して自立の道筋を見い出していくべきと考えるがいかがか。

また、②本年度なされる『教育振興基本計画』改定においては、障がいのある方の生涯教育の視点も入れるべきであると考えるが、いかがか。

●5.「発災直後の要支援者安否確認」について

『災害対策基本法』の下、「避難行動要支援者名簿」が義務付けられ、現在合計約8000名に上る名簿登録がなされている。登録で終わらせず、災害時に誰が支援に入り、どう避難するかに関する「個別避難計画」を立て、なおかつ、実際の避難訓練も行うべきであると考える。

①中央区は、要支援者全員の「個別避難計画」をどのようなタイムスケジュールでいかに立案していく考えか。

②「居宅介護支援」の「ケアプラン」を作成する際に、「災害時ケアプラン」としてケア体制整備の一環で避難についても検討をしておくことなども大分県別府市や兵庫県播磨町などで進められているようであり、本区においても有効であると考えるがいかがか。

また、③要支援者全員の安否確認だけでも、行政の責任のもと発災後24時間以内に行う体制を早急に整えるべきと考えるが、いかがか。

要支援者の多くのかたは、「福祉避難所」を用いることが考えられる。しかし、都社会福祉協議会調査などから専門職配置含め整備状況が不十分であることが指摘されている。④医師会と連携し、福祉避難所にも担当の医師を配置すべきではないか。

〇6.「町会・自治会支援員配置」について

地域活動の核は、町会・自治会である。しかし、会員の高齢化が進み、行事・会合は多数に上り、町会・自治会が疲弊をしている地域も少なからずある。

地域の見守り力向上のためにも、町会・自治会を積極的に支援する必要性を考える。①「町会・自治会支援員」を各地域に配置し、会員拡大、ホームページ作成支援、イベント支援、町会のルール整備、町会業務のスリム化などをお手伝いすることで、町会・自治会の活性化に取り組むべきと考えるがいかがか。

●7.「ネットいじめ根絶に向け生徒会でネット利用の学校ルール作り」について

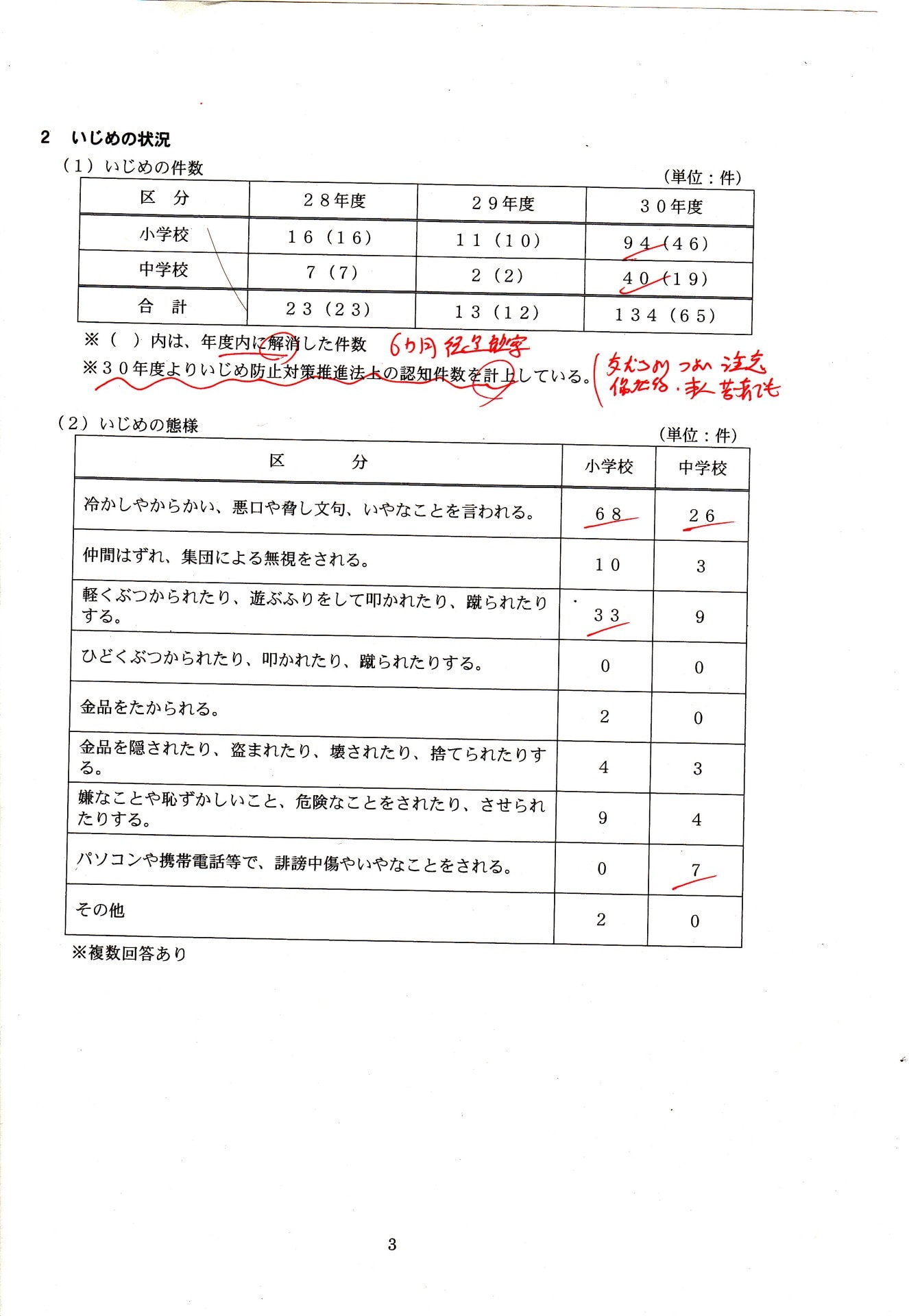

6月開催の区民文教委員会において、平成30年度区立小中学校における不登校・いじめの状況が報告された。

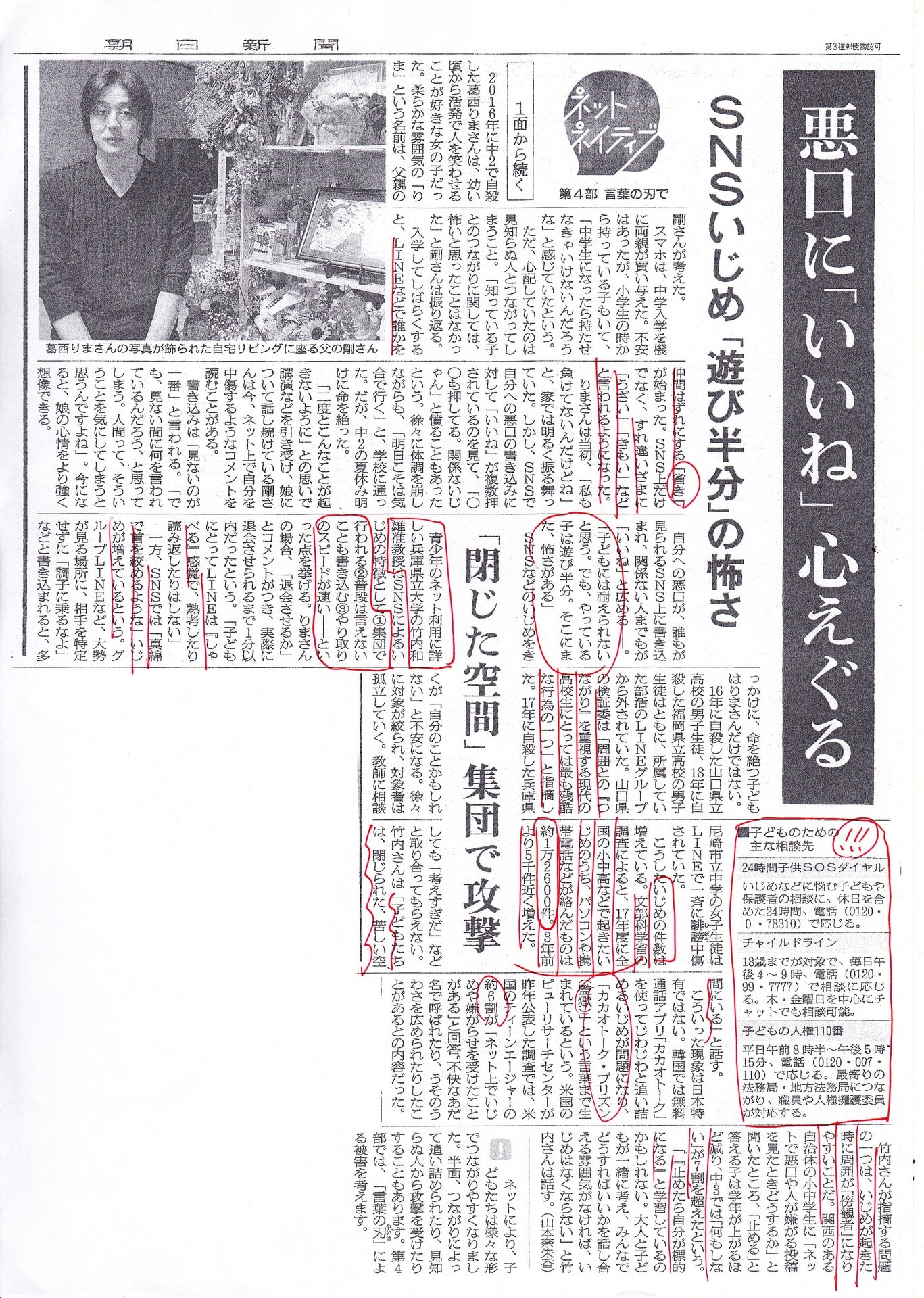

いじめは、小学校94件、中学校40件が報告されている。うち、パソコンや携帯電話によるものが、小学校0件、中学校7件報告がある。ネットのいじめは、数こそ少ないが、把握されていない可能性もあり、また、報道では、ネットいじめから自殺に至ったケースも存在する。

ネットのいじめをなくす内容が、『中央区いじめ総合対策』の記載でもなされている。①ネット上の児童・生徒のいじめを発見や把握するために、区独自の対策はあるか。

②ネット利用のルールは、大人からの押し付けではなく、子ども達自らが考えてルール作りをし、そのルールを自分達で守る中で、いじめ根絶を進めていくべきと考える。このようなルール作りの支援をしていくべきではないか。中央区の小中学校では生徒会や学級会などでルール作りができているか。

●8.「不登校児全員の学びの場の確保」について

文科省の統計では不登校の児童・生徒が14万人を超えるという。区では、小学校23人、中学校61人が報告され、適応教室や養護教諭・スクールカウンセラーで相談・指導を受けていない児童・生徒は、うち小学校1人、中学校7人とある。

①不登校の子ども達のフォローは、どのような形でなされているか。不登校の児童・生徒全員が、授業に出席できていなくとも、それぞれに充実した時間をすごせているか。

2016年(平成28年)『教育機会確保法』が成立し学校以外の学習の場の充実が求められている。文科省は2005年(平成17年)に不登校児童・生徒が自宅で行ったインターネット学習に対して校長が出席や成績を認められることをすでに通知もしている。②不登校の子ども達が、在宅ネット授業などICTを用いて教育を受ける方策もありうるが、実際に利用を希望する児童・生徒には、教育の機会として確保すべきと考えるがいかがか。

●9.「運動過多の成長障害等専門医と連携した医学面からの健康教育」について

小児医療・思春期医療の現場においては、運動過多に伴う成長障害が問題となっている。オリンピックに出るトップクラスのアスリートにおける問題だけではなく、運動系のクラブ活動に参加する児童・生徒にも問題になっている。例えば、マラソンや新体操などでは、体重が軽い方が有利な部分もあり、食事・栄養を制限し、練習量が摂取エネルギー量を上回ることから栄養不足となり、無月経、骨粗しょう症などを生じ、摂食障害や疲労骨折の原因になったりもしている。五輪においてスポーツの盛り上がりもあり、この機を有効に活用し、健康を害することなく運動を継続するための健康教育・スポーツ教育を推進すべきと考える。

①専門医や保健所の医師・保健師らと、養護教諭を中心に学校が連携し、医学面からの健康教育を充実させる必要性を考えるが、いかがか。

〇10.「児童の五輪ボランティア参加」について

『中央区のおもてなし』マニュアルにも記載があるように、ボランティアマインドの醸成が欠かせない重要な五輪のレガシーであると、私も考える。

そのレガシー構築のためにも、希望する子ども達には全員なんらかのボランティアとして参加できる機会をつくることが重要であると考える。①豊海小学校や晴海中学校では選手の利用もあり、ボランティアとしての参加の機会がつくれると考えられるが、両校だけではなく、組織委員会や東京都と連携を取り、もっと多くのボランティアの機会を設けるように努力すべきと考える。例えば、「折り鶴ウェーブ」のその折り鶴を応援メッセージ付きで五輪参加選手に贈呈するなどアイデアが浮かぶが、実現できないか。

また、②「一校一国運動」の一環として、メイン交流国の選手にその学校へ訪問いただき、国際交流を深める機会などもできないかと考えるが、いかがか。

③さらに、大人にとっても、区内のボランティアの皆様がどのように活動をしているかを伝えるブースを、選手村周辺など観光ブースの一角に造り、世界から訪れた方々に中央区でなされているボランティア活動をお伝えし、国際交流を図ることなどできないか。6月21・22日両日、「ブーケ21」で『ブーケ祭り』行われているように、自らのボランティア活動をアピールする充実した内容のブースは設置できるわけであり、五輪期間中もそのようなブースの場所や機会をつくり、中央区のボランティアを全世界への発信することを求める。

●11.「まちづくりに参加する権利の保障」について

まちづくりに参加する権利は、すべての区民にあるということは本会議でも既に議論され認められている。『基本計画2018』はもちろん、現在策定中の『中央区住宅マスタープラン』においても、「協議型まちづくり」の理念が記載をされている。

①中央区のいう「協議型まちづくり」には、2015年国連総会で採択された「持続可能な開発目標SDGs」のGoal11「住み続けられるまちづくりを」に謳われている民主的なまちづくりの理念も含まれていると考えてよいか。

「協議型まちづくり」の前提として、まちづくりの情報を的確に区民の皆様へ広報していくことが必要である。②まちづくり協議会の開催は、区報や町会の回覧板・掲示板で広く区民にお知らせをすると共に、同協議会の内容の事後報告もまた、区民にお知らせをすべきと考えるが、いかがか。

③再開発事業に対する区民からの意見書の提出期間が、締切日の当日“消印有効”から、当日“必着”へと、提出期間が短縮されたが、まちづくり施策の大幅な後退と考える。変えた理由は何か。

〇12.「月島三丁目両再開発で区が仲介し住民同士の話し合いの場設置」をすることについて

月島三丁目では二つの大規模再開発計画が進められ、残念ながら、「協議型まちづくり」とは言えない事例であると考える。

いずれの再開発においても、平等にまちづくりの情報が区民に伝えられることなく、一部区民を排除した形でまちづくりが進められた手続き上の重大な瑕疵がある。月島三丁目北地区再開発では、「準備組合発足から2018年1月まで7年間に2回だけ名刺をおいただけで、しかも、不訪問の理由が「なんとなく行きたくなかった。」と回答された」と、ある地権者は話され、この件は、実際に同地区都市計画決定の際の都市計画審議会においても議論になっている。「愛する月島を守る会」がこの年末年始に実施した全住民アンケート結果から、再開発に関する情報不足を訴える地権者は8名、うち7名は実名を記載の上、回答をされている。

両地域では、準備組合のコンサルタントからの説明はあっても、知らされていない「地権者や関係住民」を作らない配慮が十分なされた上での住民同士の実質的な話し合いは開催されておらず、再開発計画だけが進行している。①区が仲介して、住民同士の話し合いの場を設置すべきと考えるが、いかがか。

人口減で大規模マンションに将来的に人が入らない事態も起こりかねない。世界からの投資の力も、日本の超高層マンションは、エネルギーをその施設内でまかなうという「ZEB」(ゼロ・エネルギー・ビルディング)の基準を満たさず、投資物件としての世界的競争力で負けると言われている。コンクリートの寿命は60年とも言われ、次の建替えも現実的ではない。

そして、特に、月島三丁目の二つの大規模再開発では、月島第一小学校の教室数不足を来し、そのために校庭をさらに狭くする増築まで必要と予測され、また、路地に車を溢れさせるなど、社会インフラが追い付かないことから、教育環境や住環境に多大な悪影響を来し開発の規模が妥当ではないことは明白である。

②月島三丁目再開発においては、容積率の1000%近くの緩和は過大であり持続可能なまちづくりとは到底言えない。容積率や高さの最高限度を妥当な数値へと低減することや、再開発に参加したくない区民を施行区域から外すなど施行区域を縮小・変更するための都市計画変更を行うべきと考えるが、いかがか。

●13.人口抑制と風害及び空き家対策について

今回の定例会にも上程がされているが、中央区は区内全域の地区計画の変更をかけようとしている。

①今回の地区計画の変更により、既存不適格となるマンションは、何棟あると把握をしているか。既存不適格となるマンションに事前に説明をしたか。

②地区計画を変更してまで、人口抑制をしようと考えた理由はなにか。どれだけの規模の人口抑制の効果があると見込んでいるか。

③人口抑制をするために、本来すべきは、大規模再開発で過大な容積率の緩和を許さないことではないか。再開発事業で過大な容積率緩和を続けていることに政策の矛盾はないか。

④今回、「高度利用型地区計画(建築基準法68条の5の3)」を同時に導入した理由は何か。将来、容積率を緩和した大規模再開発事業を誘導される可能性もあり、この導入もまた、人口抑制の施策とは、矛盾ではないか。

現在区内の超高層建築物が林立するまちづくりの結果、⑤その超高層建築に伴う風害が、区内各所で出ている。全区的に風害の状況を把握し、具体的な対策を行うべきと考えるが、いかがか。

まちづくりにおいて、空き家対策が大きな課題である。「晴海フラッグ」開設とともに、都内の中古マンションに空室が増加する予測がなされている。月島を中心に戸建て空き家もあり、この解決も一つの要因として再開発事業が検討されてしまったという経緯もある。逆を言えば、戸建ての空き家対策ができれば、大規模な再開発は月島地域では不要ともいえる。

⑥中央区は、現在、戸建てとマンションそれぞれ空き家が何戸あると把握しているのか。空き家対策のために、区民の相談を受け付ける窓口を設置すべきと考えるがいかがか。

〇14. カジノ誘致阻止と食のプロが集う築地再開発の実現について

築地市場跡地では、五輪駐車場が計画され、1日にバスが1850台含む3650台の自動車が駐車することとなる。

①近隣に排気ガスなどによる健康被害が出ないように配慮が求められるが、どの程度の二酸化窒素などが発生することとなるのか。②排気ガス対策への東京都や組織委員会の対応は。

③築地のまちづくりには、「地元区としての考え方を積極的に伝えて行く」と所信表明でも述べられているが、どのように声を集約し地元区の考え方を導きだすのか。築地は、食と食文化の街であり、食のプロが集う街にふさわしい施設整備がまず求められていると考えるがいかがか。

④カジノは築地に最もふさわしくない施設と考えるが、カジノ誘致に対する区長の考え方は。

●15.「「本の森ちゅうおう」区直営」について

「本の森ちゅうおう」の建築事業者が決定され、いよいよその体制整備も本格化し始めた。

①当初案を一時中断し、今回新たに計画が進行しているが、当初の総事業費から今回の総事業費は、何割削減されたのか。

②多彩な機能を有した図書館であり、以前から指摘をしてきたように「区直営」で行うべきと考えるが、いかがか。

●16.「ほっとプラザはるみの温浴施設」存続について

ほっとプラザ晴海のリニューアルに伴い、温浴施設の廃止が検討されている。

温浴施設維持には、年間1000万円の水道料金がかかるが、温水は排熱の有効利用により電気料金などの経費が掛からない仕組みであり、清掃工場のエネルギーが有効活用されている。温浴施設は、リハビリにも有用で、地域のコミュニティ形成の核ともなりうる施設である。集会施設なら晴海五丁目の新設小中学校の教室で賄えるはずである。

①存続をすべきと考えるがいかがか。②存続を求める声が多くある以上は、存続の是非を、あらためて地元に問うてから判断すべきと考えるがいかがか。

以上

子どもを守る会の小坂和輝です。改選後初の議会における一般質問であり、今期、特に取り組みを進めるべきと考える喫緊の施策を網羅的に質問致します。真に開かれた区政を作るべく、明解なるご答弁をお願いします。再質問は留保致します。

●1.「区民の声が直接区長へ届く方法」について

区政運営で最も大切なことは、区民の皆様の声やご意見をいかにお伺いをして集約するかということであると考える。区民の声なしに施策の立案はできません。区民の声の反映について、所信表明において項目立てをした言及がなかったため、まず、ご質問します。

①区長は、区民の皆様の大切な声やご意見を、どのように伺い、集約をしていく姿勢でしょうか。

②ICTやSNSを用い、区民の声が直接に適宜、区長へ届く仕組みも構築することを考えるがいかがか。

町会長らを集めた「行政懇談会」はあるが、③興味のある区民は誰もが参加し発言ができる「区民との懇談会」を、各地域に区長が出向いて開催し、多くの区民から直接の意見を集約する試みはできないか。

④昨今、ひきこもりのかたやそのご家族の支援が課題となっている。声なきものの声を聞くために、そして、「助けて。」が言えない区民の皆様の声を聞くために、区はどのような対応をしてきたか。民生委員やNPOなどと連携をし、積極的なアウトリーチを試みるべきと考えるが、いかがか。

●2. 「子ども全員の一貫した育ち支援」について

昨年12月に小児科医待望の『成育基本法(成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律、注:当日、この法律名は読みません。)』が成立した。子どもの育ちを一貫して支援していく法律であり、「成育医療等基本方針」が今後閣議決定され、毎年進捗状況も報告されるとある。国における「文科省」と「厚労省」の縦割り行政の弊害をなくすため、子ども施策を一元的に扱う「子ども家庭省」を設置することや、一人の子どもの育ちを一人の保健師がフォローするフィンランドの「ネウボラ」の仕組みの導入なども施策の検討項目として盛り込まれている。なお、「ネウボラ」とは、「ネウボ」が「助言する」、「ラ」は「場所」で、継続的支援のための拠点整備を意味する。

中央区も『成育基本法』の動きに合わせ組織編制や、ネウボラの導入など検討を始め、一人の子どもの健やかな育ちを継続的に支援していくことが求められている。発達に偏りがあるこどもの支援においては、いち早く「育ちのサポートカルテ」を導入して、継続的な支援体制がとられているが、①全ての子どもの育ちに一貫した支援体制を構築できないかと考える。子ども達の育ちの一貫した支援への取り組みの現況はどのようなものか。②「中央区版ネウボラ」として、保健師など一人の担当者が、継続して一人の子どもの育ちをフォローしていく仕組みを導入するべきと考えるがいかがか。

●3.「がん患者の就労継続支援」について

『がん対策基本法』では、就労支援などの取組についても謳われている(法20条、注:当日条文は読みません)。

①がんに罹患したかたが、働き続けたい場合に、就労支援で相談できる区の窓口はあるか。

また、②就労継続に向け、企業側に補助金を入れるなどすることで受け入れ企業の支援も同時に行い、働き続けられる環境を整えるべきと考えるが、いかがか。

同法では、がん教育の推進も謳っている(法23条、注:当日条文は読みません))。がんの知識を小中学校から学ぶことで、がんの早期発見のための検診行動やがんと共に生きることの心構え、家族や周りの人ががんになった際の病気への正しい理解ができることなど有益と考える。新学習指導要領では、中学校でがん教育の推進がなされようとしている。

③保健所は、がんの知識を、小中学校と連携し、医師や体験者が子ども達にがん教育を行うとりくみを積極的に促進していくべきと考えるが、取り組みの現状と、今後の展開の方向性はどのようなものであるか。

●4.「障がいのある方の親亡き後の支援」について

障がいのある方の親御さんとお話をする際に、話題となることが親亡き後の支援である。

①障がいのある方の親亡きあとの支援に向け、どのような取り組みを具体的に行なっているか。例えば、宿泊練習ができる施設をつくり、宿泊を通して自立の道筋を見い出していくべきと考えるがいかがか。

また、②本年度なされる『教育振興基本計画』改定においては、障がいのある方の生涯教育の視点も入れるべきであると考えるが、いかがか。

●5.「発災直後の要支援者安否確認」について

『災害対策基本法』の下、「避難行動要支援者名簿」が義務付けられ、現在合計約8000名に上る名簿登録がなされている。登録で終わらせず、災害時に誰が支援に入り、どう避難するかに関する「個別避難計画」を立て、なおかつ、実際の避難訓練も行うべきであると考える。

①中央区は、要支援者全員の「個別避難計画」をどのようなタイムスケジュールでいかに立案していく考えか。

②「居宅介護支援」の「ケアプラン」を作成する際に、「災害時ケアプラン」としてケア体制整備の一環で避難についても検討をしておくことなども大分県別府市や兵庫県播磨町などで進められているようであり、本区においても有効であると考えるがいかがか。

また、③要支援者全員の安否確認だけでも、行政の責任のもと発災後24時間以内に行う体制を早急に整えるべきと考えるが、いかがか。

要支援者の多くのかたは、「福祉避難所」を用いることが考えられる。しかし、都社会福祉協議会調査などから専門職配置含め整備状況が不十分であることが指摘されている。④医師会と連携し、福祉避難所にも担当の医師を配置すべきではないか。

〇6.「町会・自治会支援員配置」について

地域活動の核は、町会・自治会である。しかし、会員の高齢化が進み、行事・会合は多数に上り、町会・自治会が疲弊をしている地域も少なからずある。

地域の見守り力向上のためにも、町会・自治会を積極的に支援する必要性を考える。①「町会・自治会支援員」を各地域に配置し、会員拡大、ホームページ作成支援、イベント支援、町会のルール整備、町会業務のスリム化などをお手伝いすることで、町会・自治会の活性化に取り組むべきと考えるがいかがか。

●7.「ネットいじめ根絶に向け生徒会でネット利用の学校ルール作り」について

6月開催の区民文教委員会において、平成30年度区立小中学校における不登校・いじめの状況が報告された。

いじめは、小学校94件、中学校40件が報告されている。うち、パソコンや携帯電話によるものが、小学校0件、中学校7件報告がある。ネットのいじめは、数こそ少ないが、把握されていない可能性もあり、また、報道では、ネットいじめから自殺に至ったケースも存在する。

ネットのいじめをなくす内容が、『中央区いじめ総合対策』の記載でもなされている。①ネット上の児童・生徒のいじめを発見や把握するために、区独自の対策はあるか。

②ネット利用のルールは、大人からの押し付けではなく、子ども達自らが考えてルール作りをし、そのルールを自分達で守る中で、いじめ根絶を進めていくべきと考える。このようなルール作りの支援をしていくべきではないか。中央区の小中学校では生徒会や学級会などでルール作りができているか。

●8.「不登校児全員の学びの場の確保」について

文科省の統計では不登校の児童・生徒が14万人を超えるという。区では、小学校23人、中学校61人が報告され、適応教室や養護教諭・スクールカウンセラーで相談・指導を受けていない児童・生徒は、うち小学校1人、中学校7人とある。

①不登校の子ども達のフォローは、どのような形でなされているか。不登校の児童・生徒全員が、授業に出席できていなくとも、それぞれに充実した時間をすごせているか。

2016年(平成28年)『教育機会確保法』が成立し学校以外の学習の場の充実が求められている。文科省は2005年(平成17年)に不登校児童・生徒が自宅で行ったインターネット学習に対して校長が出席や成績を認められることをすでに通知もしている。②不登校の子ども達が、在宅ネット授業などICTを用いて教育を受ける方策もありうるが、実際に利用を希望する児童・生徒には、教育の機会として確保すべきと考えるがいかがか。

●9.「運動過多の成長障害等専門医と連携した医学面からの健康教育」について

小児医療・思春期医療の現場においては、運動過多に伴う成長障害が問題となっている。オリンピックに出るトップクラスのアスリートにおける問題だけではなく、運動系のクラブ活動に参加する児童・生徒にも問題になっている。例えば、マラソンや新体操などでは、体重が軽い方が有利な部分もあり、食事・栄養を制限し、練習量が摂取エネルギー量を上回ることから栄養不足となり、無月経、骨粗しょう症などを生じ、摂食障害や疲労骨折の原因になったりもしている。五輪においてスポーツの盛り上がりもあり、この機を有効に活用し、健康を害することなく運動を継続するための健康教育・スポーツ教育を推進すべきと考える。

①専門医や保健所の医師・保健師らと、養護教諭を中心に学校が連携し、医学面からの健康教育を充実させる必要性を考えるが、いかがか。

〇10.「児童の五輪ボランティア参加」について

『中央区のおもてなし』マニュアルにも記載があるように、ボランティアマインドの醸成が欠かせない重要な五輪のレガシーであると、私も考える。

そのレガシー構築のためにも、希望する子ども達には全員なんらかのボランティアとして参加できる機会をつくることが重要であると考える。①豊海小学校や晴海中学校では選手の利用もあり、ボランティアとしての参加の機会がつくれると考えられるが、両校だけではなく、組織委員会や東京都と連携を取り、もっと多くのボランティアの機会を設けるように努力すべきと考える。例えば、「折り鶴ウェーブ」のその折り鶴を応援メッセージ付きで五輪参加選手に贈呈するなどアイデアが浮かぶが、実現できないか。

また、②「一校一国運動」の一環として、メイン交流国の選手にその学校へ訪問いただき、国際交流を深める機会などもできないかと考えるが、いかがか。

③さらに、大人にとっても、区内のボランティアの皆様がどのように活動をしているかを伝えるブースを、選手村周辺など観光ブースの一角に造り、世界から訪れた方々に中央区でなされているボランティア活動をお伝えし、国際交流を図ることなどできないか。6月21・22日両日、「ブーケ21」で『ブーケ祭り』行われているように、自らのボランティア活動をアピールする充実した内容のブースは設置できるわけであり、五輪期間中もそのようなブースの場所や機会をつくり、中央区のボランティアを全世界への発信することを求める。

●11.「まちづくりに参加する権利の保障」について

まちづくりに参加する権利は、すべての区民にあるということは本会議でも既に議論され認められている。『基本計画2018』はもちろん、現在策定中の『中央区住宅マスタープラン』においても、「協議型まちづくり」の理念が記載をされている。

①中央区のいう「協議型まちづくり」には、2015年国連総会で採択された「持続可能な開発目標SDGs」のGoal11「住み続けられるまちづくりを」に謳われている民主的なまちづくりの理念も含まれていると考えてよいか。

「協議型まちづくり」の前提として、まちづくりの情報を的確に区民の皆様へ広報していくことが必要である。②まちづくり協議会の開催は、区報や町会の回覧板・掲示板で広く区民にお知らせをすると共に、同協議会の内容の事後報告もまた、区民にお知らせをすべきと考えるが、いかがか。

③再開発事業に対する区民からの意見書の提出期間が、締切日の当日“消印有効”から、当日“必着”へと、提出期間が短縮されたが、まちづくり施策の大幅な後退と考える。変えた理由は何か。

〇12.「月島三丁目両再開発で区が仲介し住民同士の話し合いの場設置」をすることについて

月島三丁目では二つの大規模再開発計画が進められ、残念ながら、「協議型まちづくり」とは言えない事例であると考える。

いずれの再開発においても、平等にまちづくりの情報が区民に伝えられることなく、一部区民を排除した形でまちづくりが進められた手続き上の重大な瑕疵がある。月島三丁目北地区再開発では、「準備組合発足から2018年1月まで7年間に2回だけ名刺をおいただけで、しかも、不訪問の理由が「なんとなく行きたくなかった。」と回答された」と、ある地権者は話され、この件は、実際に同地区都市計画決定の際の都市計画審議会においても議論になっている。「愛する月島を守る会」がこの年末年始に実施した全住民アンケート結果から、再開発に関する情報不足を訴える地権者は8名、うち7名は実名を記載の上、回答をされている。

両地域では、準備組合のコンサルタントからの説明はあっても、知らされていない「地権者や関係住民」を作らない配慮が十分なされた上での住民同士の実質的な話し合いは開催されておらず、再開発計画だけが進行している。①区が仲介して、住民同士の話し合いの場を設置すべきと考えるが、いかがか。

人口減で大規模マンションに将来的に人が入らない事態も起こりかねない。世界からの投資の力も、日本の超高層マンションは、エネルギーをその施設内でまかなうという「ZEB」(ゼロ・エネルギー・ビルディング)の基準を満たさず、投資物件としての世界的競争力で負けると言われている。コンクリートの寿命は60年とも言われ、次の建替えも現実的ではない。

そして、特に、月島三丁目の二つの大規模再開発では、月島第一小学校の教室数不足を来し、そのために校庭をさらに狭くする増築まで必要と予測され、また、路地に車を溢れさせるなど、社会インフラが追い付かないことから、教育環境や住環境に多大な悪影響を来し開発の規模が妥当ではないことは明白である。

②月島三丁目再開発においては、容積率の1000%近くの緩和は過大であり持続可能なまちづくりとは到底言えない。容積率や高さの最高限度を妥当な数値へと低減することや、再開発に参加したくない区民を施行区域から外すなど施行区域を縮小・変更するための都市計画変更を行うべきと考えるが、いかがか。

●13.人口抑制と風害及び空き家対策について

今回の定例会にも上程がされているが、中央区は区内全域の地区計画の変更をかけようとしている。

①今回の地区計画の変更により、既存不適格となるマンションは、何棟あると把握をしているか。既存不適格となるマンションに事前に説明をしたか。

②地区計画を変更してまで、人口抑制をしようと考えた理由はなにか。どれだけの規模の人口抑制の効果があると見込んでいるか。

③人口抑制をするために、本来すべきは、大規模再開発で過大な容積率の緩和を許さないことではないか。再開発事業で過大な容積率緩和を続けていることに政策の矛盾はないか。

④今回、「高度利用型地区計画(建築基準法68条の5の3)」を同時に導入した理由は何か。将来、容積率を緩和した大規模再開発事業を誘導される可能性もあり、この導入もまた、人口抑制の施策とは、矛盾ではないか。

現在区内の超高層建築物が林立するまちづくりの結果、⑤その超高層建築に伴う風害が、区内各所で出ている。全区的に風害の状況を把握し、具体的な対策を行うべきと考えるが、いかがか。

まちづくりにおいて、空き家対策が大きな課題である。「晴海フラッグ」開設とともに、都内の中古マンションに空室が増加する予測がなされている。月島を中心に戸建て空き家もあり、この解決も一つの要因として再開発事業が検討されてしまったという経緯もある。逆を言えば、戸建ての空き家対策ができれば、大規模な再開発は月島地域では不要ともいえる。

⑥中央区は、現在、戸建てとマンションそれぞれ空き家が何戸あると把握しているのか。空き家対策のために、区民の相談を受け付ける窓口を設置すべきと考えるがいかがか。

〇14. カジノ誘致阻止と食のプロが集う築地再開発の実現について

築地市場跡地では、五輪駐車場が計画され、1日にバスが1850台含む3650台の自動車が駐車することとなる。①近隣に排気ガスなどによる健康被害が出ないように配慮が求められるが、どの程度の二酸化窒素などが発生することとなるのか。②排気ガス対策への東京都や組織委員会の対応は。

③築地のまちづくりには、「地元区としての考え方を積極的に伝えて行く」と所信表明でも述べられているが、どのように声を集約し地元区の考え方を導きだすのか。築地は、食と食文化の街であり、食のプロが集う街にふさわしい施設整備がまず求められていると考えるがいかがか。

④カジノは築地に最もふさわしくない施設と考えるが、カジノ誘致に対する区長の考え方は。

●15.「「本の森ちゅうおう」区直営」について

「本の森ちゅうおう」の建築事業者が決定され、いよいよその体制整備も本格化し始めた。①当初案を一時中断し、今回新たに計画が進行しているが、当初の総事業費から今回の総事業費は、何割削減されたのか。

②多彩な機能を有した図書館であり、以前から指摘をしてきたように「区直営」で行うべきと考えるが、いかがか。

●16.「ほっとプラザはるみの温浴施設」存続について

ほっとプラザ晴海のリニューアルに伴い、温浴施設の廃止が検討されている。

温浴施設維持には、年間1000万円の水道料金がかかるが、温水は排熱の有効利用により電気料金などの経費が掛からない仕組みであり、清掃工場のエネルギーが有効活用されている。温浴施設は、リハビリにも有用で、地域のコミュニティ形成の核ともなりうる施設である。集会施設なら晴海五丁目の新設小中学校の教室で賄えるはずである。

①存続をすべきと考えるがいかがか。②存続を求める声が多くある以上は、存続の是非を、あらためて地元に問うてから判断すべきと考えるがいかがか。

以上

こんにちは、小坂クリニックです。

真夏日であったり、急に寒くなったり、体調管理が難しい気候が続いています。

おなかの風邪、咳の風邪がやや多いです。喘息の発作の子もいます。

手足口病やヘルパンギーナなど夏特有のかぜも出始めました。

溶連菌や水ぼうそうも出ています。インフルエンザは、ないです。

食中毒の季節、手洗いとともに、食品の保存・衛生管理にはご注意願います。

4月から新しく保育園に行き始めた子は、風邪をもらいやすく、2-3ヶ月は風邪ばかり繰り返すかもしれません。

当院も病児保育にて、お風邪のお子様をお預かり致しますので、ご相談下さい。ご登録は、お早めに。

1、今週末の診療について、土日にぜひ、予防接種、乳幼児健診を。

6月23(日)9:00~13:00

土曜日、日曜日も、予防接種や乳児健診もお受けいたします。大人の風しん抗体検査も行います。

お仕事などで、なかなかご来院できない皆様、ご利用ください。

2、時間変更のお願い。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。

6月

24日(月) 午前9:30-11:30、午後3:30-6:30

28日(金) 午前8:15-11:30、午後3:30-5:00 & 6:00-6:30

3、病児保育について:お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。

*利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。

*原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。

*土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

*保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

4、予防接種、乳幼児健診(全例にスクリーニング器機を用いた簡易視力検査を行い、弱視なども見落さぬようにチェックします。)、大人の風しん抗体価検査について

午前11:30-午後1:00、午後3:10-3:30で、予防接種や乳児健診をお受けいたします。

診療時間においても、実施は可能です。

土曜日、日曜日も予防接種や乳児健診をお受けいたします。

おとなの方の風しん抗体価検査及び風しんやMRの予防接種も致します。

5、ネット予約による特別早朝予約枠(平日早朝7:15-8:15)、準夜間診療枠(平日準夜間19:00-20:00)を設けました。

この枠は、完全予約制で対応致します。学校登校前や保育園登園前の診察で是非ご利用ください。

インターネットで、19時まで(特別早朝予約の場合は、前日の)にご予約下さい。ネットが出来ない場合、当院に予約のお電話を下さい。

なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までの電話でのみ対応する形にさせていただきます。

診察券番号と生年月日でログインができます。

https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825

特別早朝予約枠:平日 午前 7時15分~8時15分

8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。

6、在宅療養の支援としての医療機器の貸出について

〇鼻水吸引器、

〇吸入器

〇ミスト

など、在宅療養を支援する医療機器も、病状に応じ無料貸出致します。

お気軽にご相談下さい。

7、5歳児健診、発達のご相談について、中央区の「育ちのサポートカルテ」も有効活用していきましょう!

当院では、5歳児健診を実施いたしております。

発達の評価など行います。

発達のご相談もお受けいたしております。

時間をお作り致しますので、クリニック(03-5547-1191)にお問い合わせ下さい。

中央区が準備致します「育ちのサポートカルテ」を用い、当院と幼稚園・保育園、療育機関、ゆりのき(子ども発達支援センター)との横の連携も行っていきます。

8、就学相談について

小学校を、通常学級、特別支援教室、特別支援学級、特別支援学校など選択で悩まれているかたもおられると思います。

お子さまにとって最も適した学びの場を、一緒に考えて参りますので、ご相談下さい。

医療的ケアの必要な子ども達の学びや保育の場についてもご相談下さい。

9、不登校など外来について

いじめ、不登校、ひきこもり、心身症、リストカットなど学校や学びの場その他のご相談、こころの診療もお受け致します。

〇区のいじめ対策について:年三回いじめアンケートを実施し、いじめの早期発見をしています。ネットのいじめに対しては、生徒会などで子ども達自身が「学校ルール」をつくり、いじめ根絶を目指せるようにルール作りを学校が支援をしています。ルール作りができていない学校にも今後、全校に「SNS学校ルール」づくりが広がります。

〇区の不登校の子ども達への対応:不登校の子ども達は、たとえ授業に出ることがなくとも、全員、個に応じた心地のよい環境を整えていると報告を受けています。

10、川崎市で起きた事件でショックを受けた小学生のみなさんへ

不安な気持ちは、担任の先生、養護の先生、学校カウンセラーの先生、そして私達小児科医にご相談下さい。

不快な感情(恐れ、心配、悲しみ、怒り)を感じるのは当たり前です。

不快に感じていることを信頼できる大人に伝えましょう。

不快な気持ちは、身体に表れるときもあります。

・身体の調子が悪くなる・・・頭痛、腹痛、熱が出る

・眠りが浅くなる ・・・寝つけない、悪い夢を見る、夜中に目覚めてしまう

・トイレの問題 ・・・便秘や下痢

詳細:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/30349385625635c5a60cbc479127e141

11、中央区政について

6月に入り議会も本格活動して参りました。子ども達の育ちの場の環境整備に向け、中央区政からもアプローチを引き続きして参る所存です。

日々、お声もいただいておりますが、あらためて、区政へのご意見・ご提案がございましたら、診療の機会や街の辻立ちの機会などにお気軽にお声かけください。

交通の危険箇所の改善を区や警察署に要望を届けてもいます。改善すべき箇所につきまして、ご意見・ご提案をお待ち申し上げます。

なお、6月の中央区議会本会議において、第3日目である6月21日(金)一般質問に立ち、中央区の喫緊の課題について質しました。

質疑した内容について、そのテーマのみ記載

質問内容の概要は⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/bff56c7ac40d55c060cefdbdb7d10610

1.区民の声が直接区長へ届く仕組

2.子ども全員の一貫した育ち支援

3.がん患者の就労継続支援

4.障がいのある方の親亡き後支援

5.発災直後の要支援者安否確認

6.町会・自治会支援員配置

7.ネットいじめ根絶に向け生徒会でネット利用の学校ルール作り

8.不登校児全員の学びの場の確保

9.運動過多の成長障害等専門医と連携した医学面からの健康教育

10.児童の五輪ボランティア参加

11.街づくりに参加する権利の保障

12.月島三丁目両再開発で区が仲介し住民同士の話し合いの場を設置することについて

13.人口抑制と風害及び空き家対策

14.カジノ誘致阻止と食のプロが集う築地再開発の実現について

15.「本の森ちゅうおう」の運営形態は、区直営であることについて

16.ほっとプラザはるみ温浴施設を廃止させず存続

小坂和輝メール:kosakakazuki@gmail.com

以上