本日2/29、中央区議会第一回定例会本会議において質問する内容を、一般質問通告書で共有します。

一般質問の時間でおさまらない場合、引き続きの予算特別委員会で、深めたいと思っています。

今回の質問で進んでほしいと思っていることは、

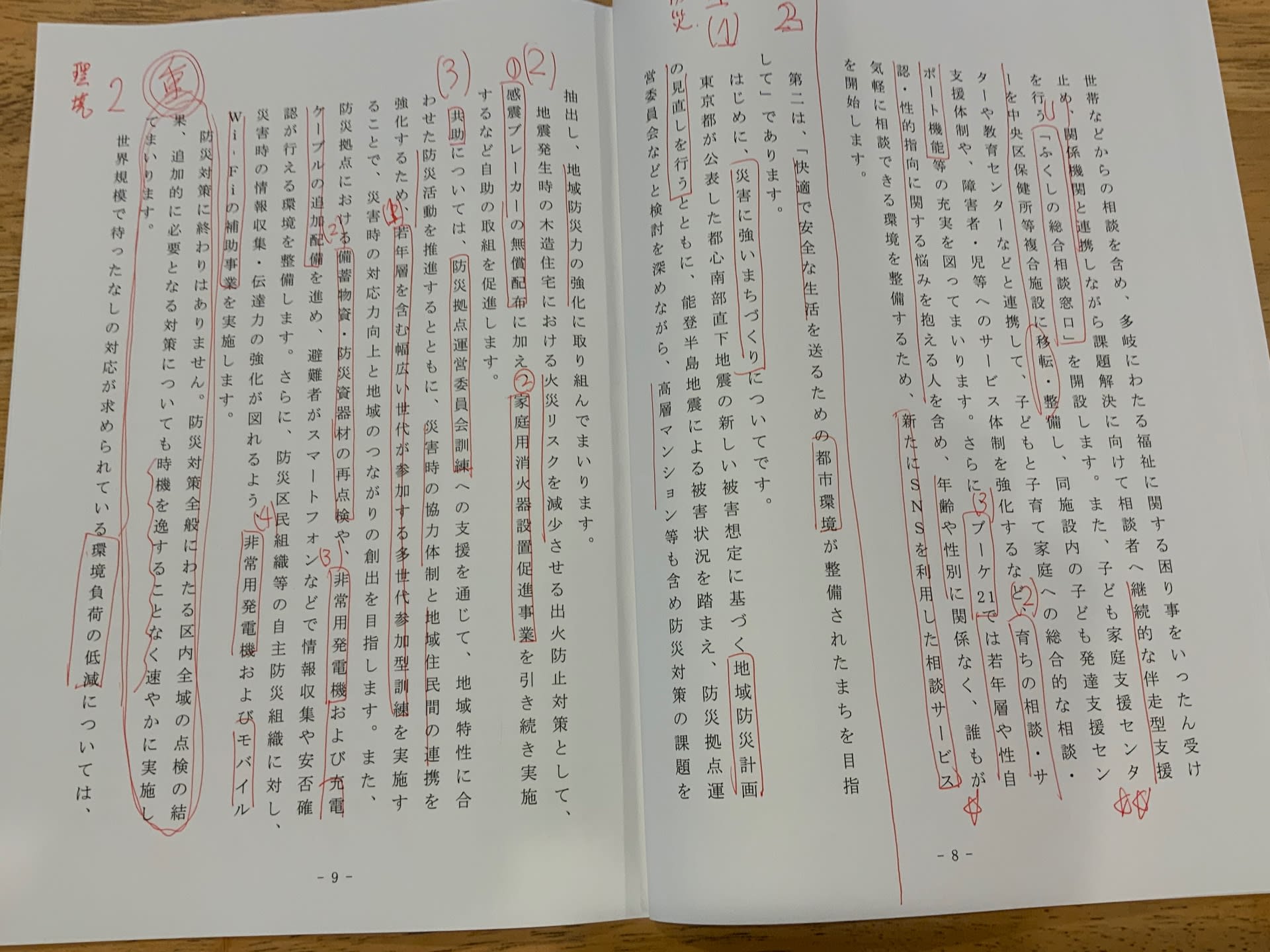

・災害、感染症から区民の皆様を絶対に守る中央区

・子どもたちが安全に学校に通え、安心して過ごせる場の創出

・その子どもたちが、その力を存分に発揮できる中央区

・子ども達から、パワーをもらえ、大人から、知恵をもらう場「共生ケア」

・あらゆる相談を受けられ、受けた相談を総力あげてサポートする中央区

・まちづくりの主役は、子ども含めた区民の皆様

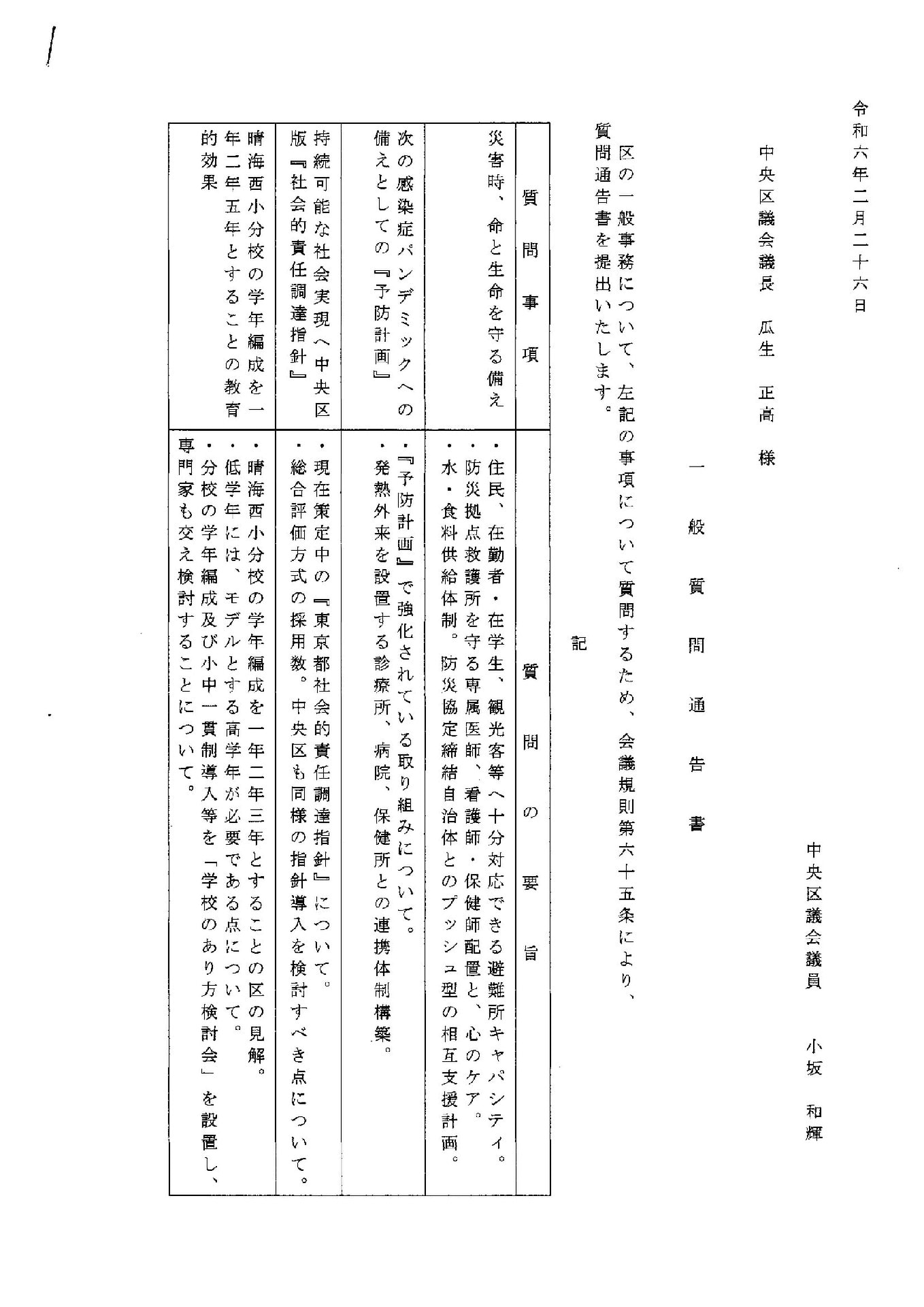

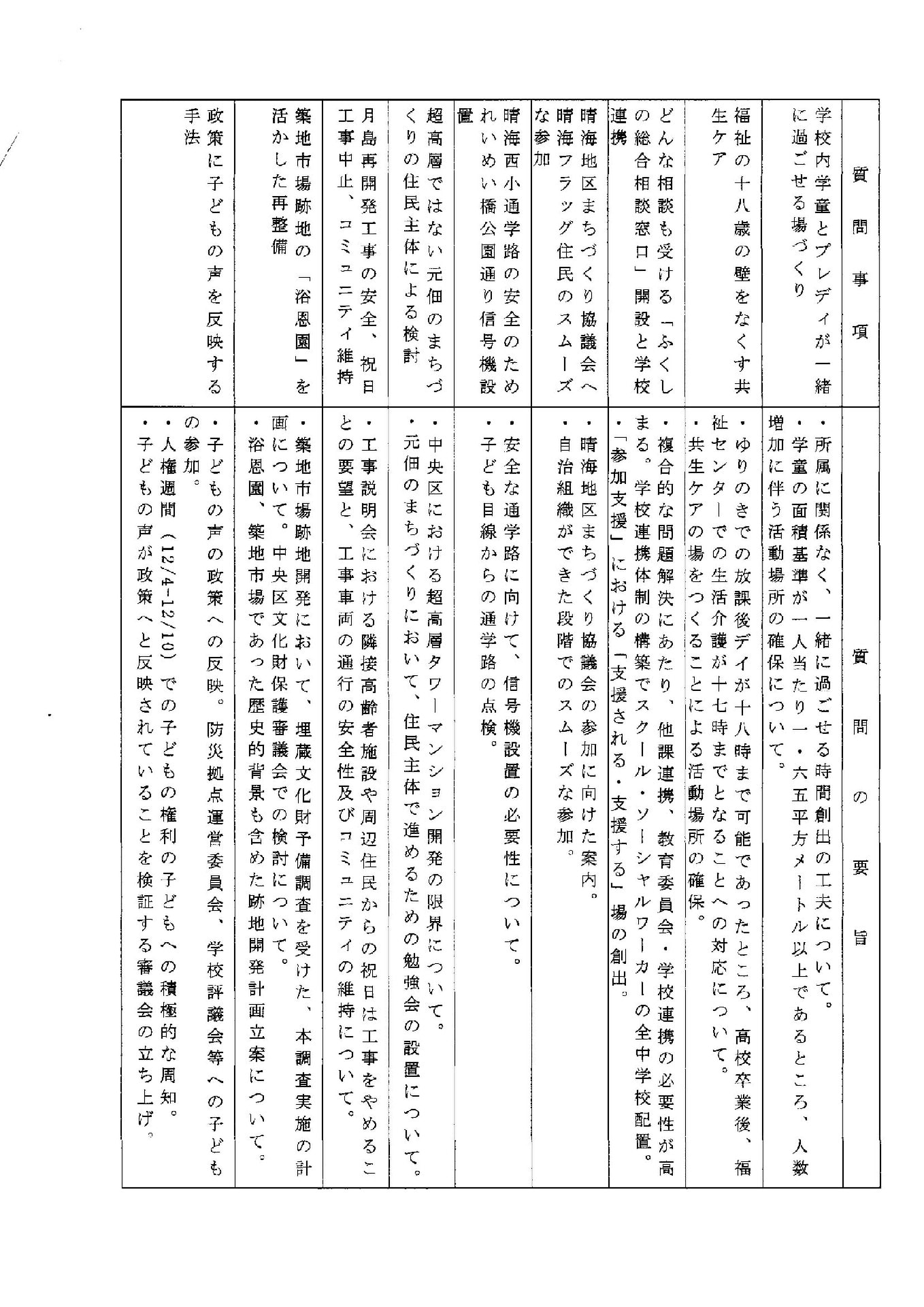

*****一般質問通告書 2024.2.26提出******

明日2/29の中央区議会本会議一般質問では、晴海西小学校の分校の学年編成のありかたについて問います。

質問に先立ち、足立区小中一貫教育校新田学園https://www.adachi.ed.jp/adshin-j/及びマンモス校の事例として江東区立豊洲西小学校https://toyosunishi-sho.koto.ed.jp/を視察し両校の校長先生より経緯や教育的効果、学校をひとつにまとめていく努力のお話をお伺いしました。

中央区は現在、小学1年、2年、3年を分校に、本校に、小学4年、5年、6年という考え方です。

私は、視察で伺った話から考える教育効果の観点からは、分校は、小学1年、2年、5年で、本校は、小学3年、4年、6年であるべきと考えています。

その理由は、低学年が、高学年のモデルを見て学び育ち、高学年は、低学年のお世話をしながらリーダーになることができると考えるからです。

新田学園の場合も、4年生が立派にリーダーとして育ち、本校に移っていくとのお話でした。

義務教育である6・3制を、4・5制で割る合理的な理由があるとみました。

中央区は、少なくとも専門家を入れて「学校のありかた検討会」を立ち上げ、十分に学年編成について検討をする必要があると考えます。

併せて、せっかくの同一敷地の小中学校であることから、小中一貫のぜひも検討されるとよいと考えます。

ブログ:

足立区新田学園(小中一貫教育校)を本日視察、多くの学びをいただきました。

学校のありかたについて。江東区立豊洲西小学校の視察を経て。

******新田学園HP******

https://www.adachi.ed.jp/adshin-j/

******豊洲西小学校*******

https://toyosunishi-sho.koto.ed.jp/

大規模マンモス校をどう運営するか。

かなり校長の手腕によると思われます。

一学年のクラス数も6-7クラスとなってきます。

その学年をまとめる主任と校長との連携もかかせません。

6-7クラスというと、いろいろな教科の得意とする先生が、同一学年に入ることとなりますので、同一学年内の先生で、教科担任制も組むことも可能になります。

児童も、1000人以上の全校児童数でどのようなつながりをつくれるかも気を配ることが大切。

つながりを作れないと視野が狭くなる子になってしまいます。

うまく高学年とつながりをつくれるように、1-6年、2-4年、3-5年などのペア学年をつくるのも手。

修学旅行、運動会は、たいへん。

第一陣、第二陣と修学旅行生を送り出すことに。

マンモス校のよさも。

大きいということが一つの自慢にもなります。

いろいろな子がいる多様性の中で、育ちます。

新しい学校となると、地域といかに関わるかも大切に。

江東区立豊洲西小学校を視察して感じたこと。

中央区の教育に活かせて

校長先生はじめお時間を作ってくださった皆様、心より感謝申し上げます。

*****江東区立豊洲西小学校*****

https://toyosunishi-sho.koto.ed.jp/

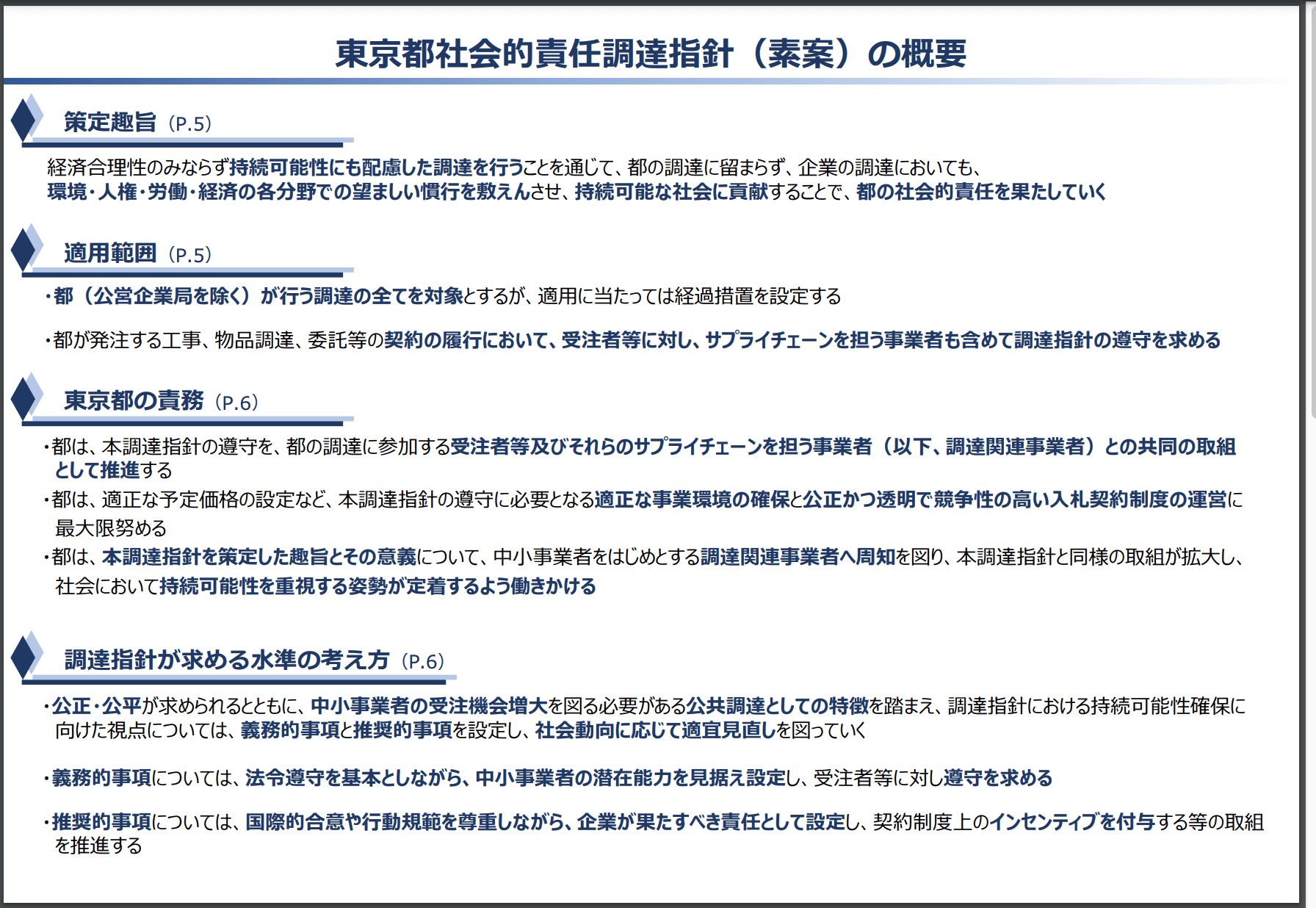

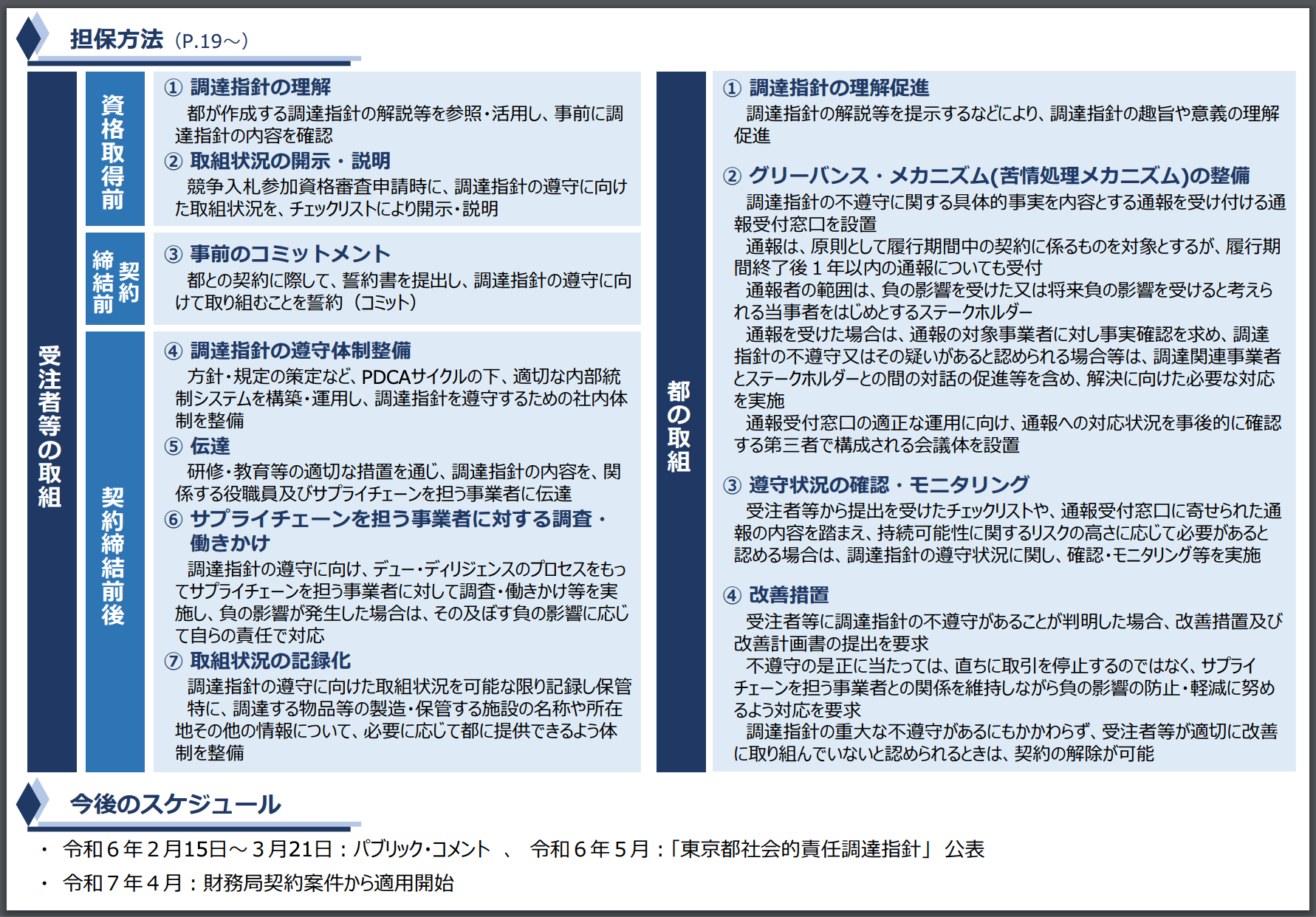

企業に、持続可能な社会を作る方向性で動いていただくインセンティブを生み出す制度として、「社会的責任調達指針」があります。

東京都が、現在、パブリックコメントを募集中です。〆切3月21日。

ぜひ、中央区版も作っていきたいものです。

********東京都HP*******

https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/other/senmonkakaigi/sr/sr.html

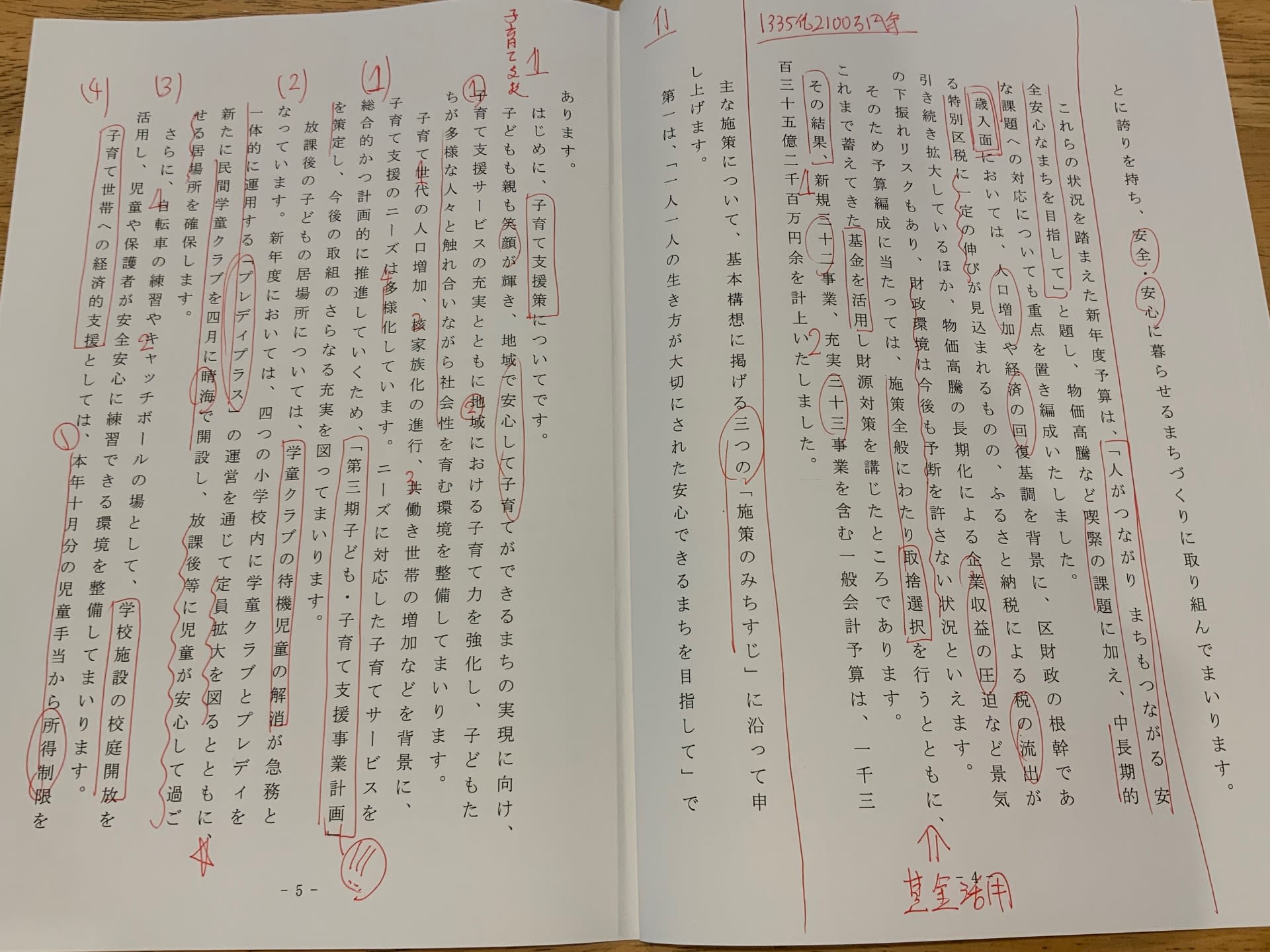

本日2/27、中央区議会の令和6年第一回定例会が始まりました。

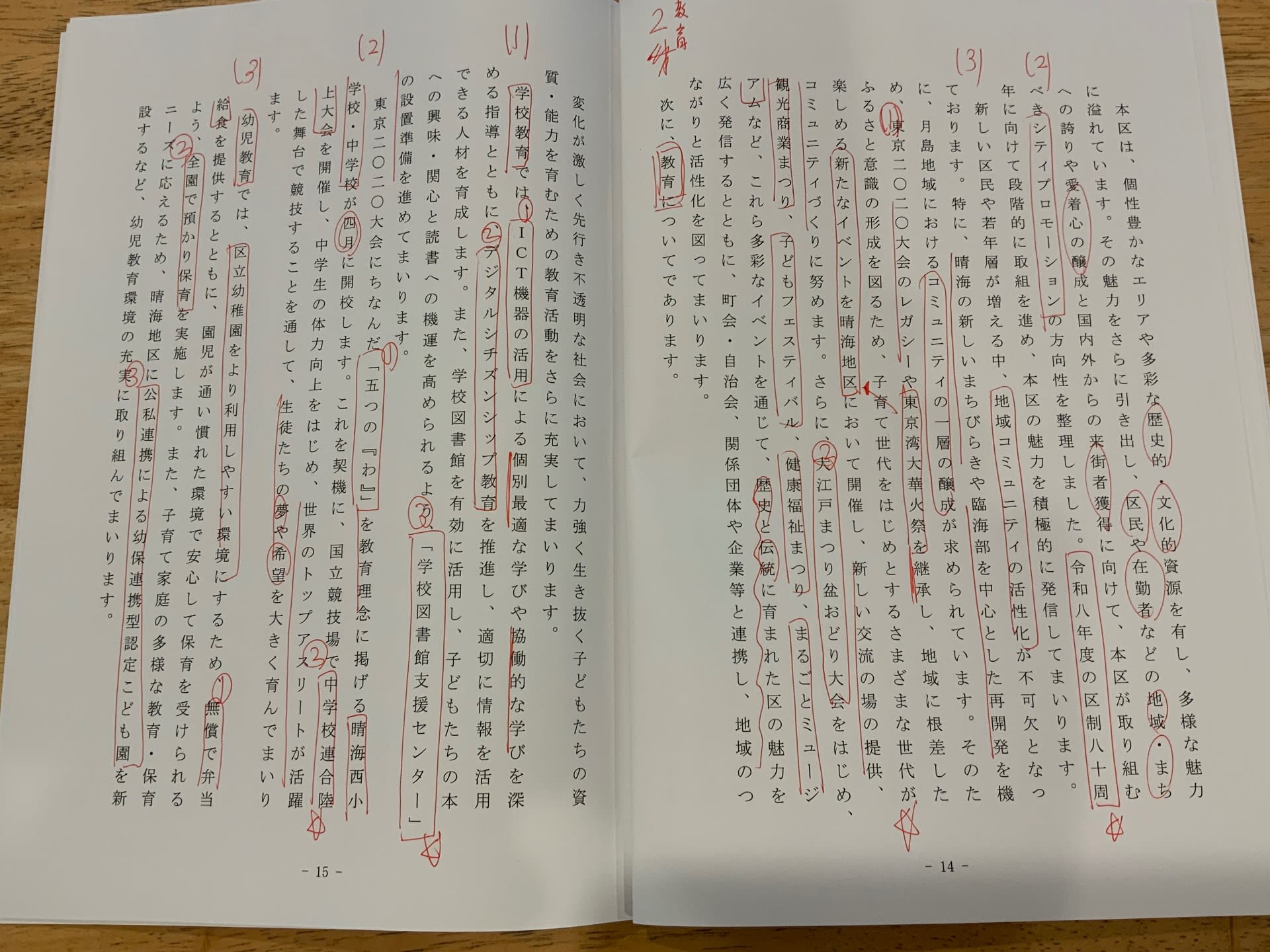

初日の本会議では、山本泰人中央区長が、所信表明をされました。

所信表明文を共有いたします。

来年度予算の新しい取り組みが示されています。

期待しているものに、文章の下に☆をつけました。☆の数が多いのは、期待をする気持ちを込めています。

私が特に注目するものは、私がさらに期待するところも入れて(下線部分)記載をすると、

●第三期子ども・子育て支援事業計画策定で、当事者である子どもの声を聴きながらの策定

●プレディプラスのスタート、学校内学童とプレディの子ども達の一緒に過ごせる時間の充実

●なんでも相談を受け付ける「ふくしの相談窓口」開設

●SNSを活用した相談サービス、ブーケ21

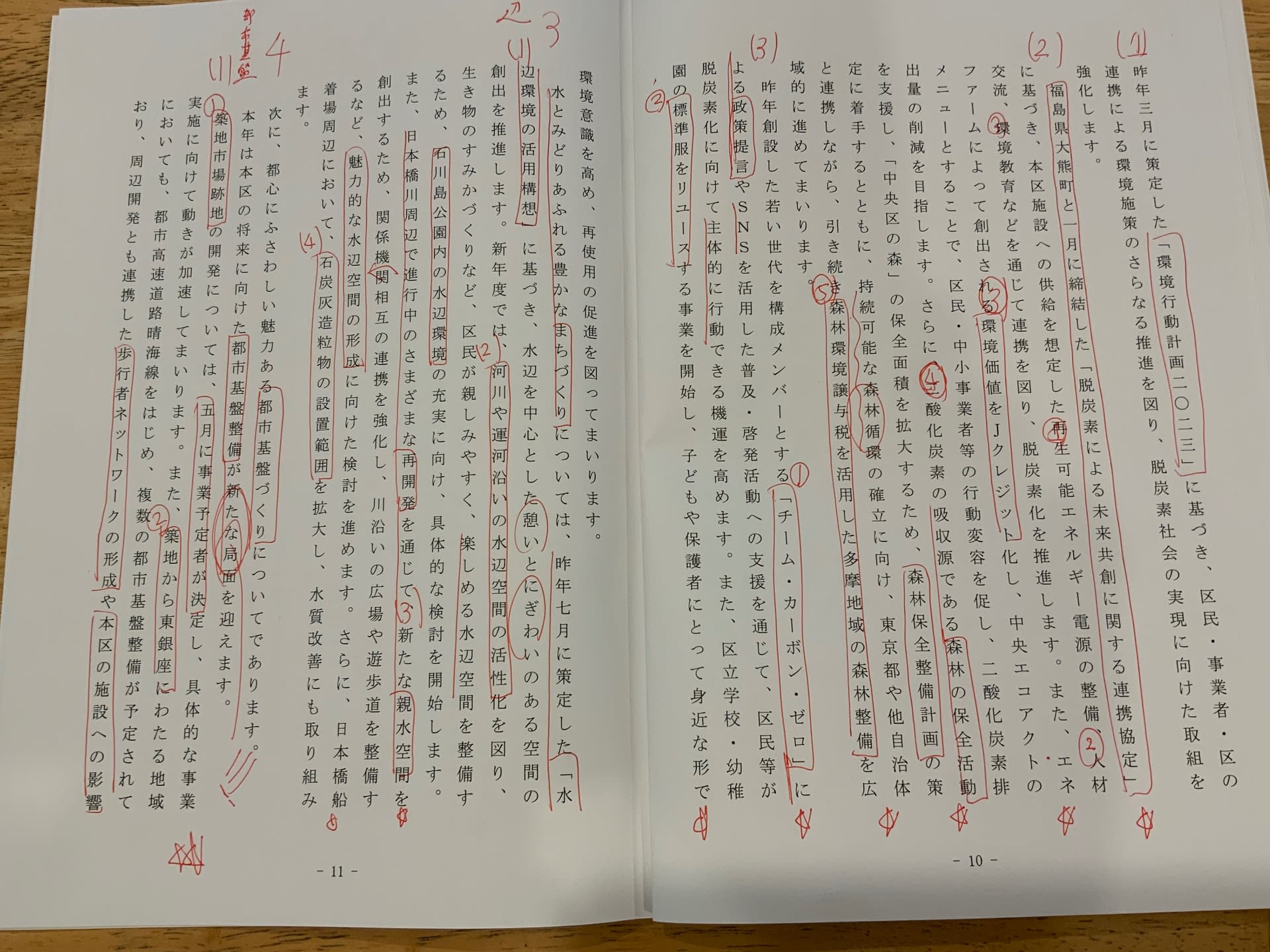

●「チームカーボンゼロ」による政策提言

●築地市場跡地事業者が決定次第の中央区の要望書の提出、にぎわい、やすらぎ、うるおいの場となること。

●自転車活用推進計画に基づく自転車道設置

●公共施設の全庁的なマネジメント機能の強化

読んでいて心に残ったところは、

「防災対策に終わりはありません。防災対策全般にわたる区内全域の点検の結果、追加的に必要となる対策についても時機を逸することなく速やかに実施してまいります。」という点です。

令和6年度は、防災に強い中央区へ、大きく前進できるはずです。

強化すべき点、どうか、お声をお届けください。

***************区長所信表明********

中央区議会第一回定例会で、一般質問に立ちます。

以下、質問通告書に提出いたしました。

今回大事にしたいポイントは、

・災害、感染症から区民の皆様を絶対に守る中央区

・子どもたちが安全に学校に通え、安心して過ごせる場の創出

・その子どもたちが、その力を存分に発揮できる中央区

・子ども達から、パワーをもらえ、大人から、知恵をもらう場

・あらゆる相談を受けられ、受けた相談を総力あげてサポートする中央区

・まちづくりの主役は、子ども含めた区民の皆様

記

- 災害時、命と生命を守る備え

- 次の感染症パンデミックへの備えとしての『予防計画』

- 持続可能な社会実現へ中央区版『社会的責任調達指針』

- 晴海西小分校の学年編成を一年二年五年とすることの教育的効果

- 学校内学童とプレディが一緒に過ごせる場づくり

- 福祉の十八歳の壁をなくす共生ケア

- どんな相談も受ける「ふくしの総合相談窓口」開設と学校連携

- 晴海地区まちづくり協議会へ晴海フラッグ住民のスムーズな参加

- 晴海西小通学路の安全のためれいめい橋公園通り信号機設置

- 超高層ではない元佃のまちづくりの住民主体による検討

- 月島再開発工事の安全、祝日工事中止、コミュニティ維持

- 築地市場跡地の「浴恩園」を活かした再整備

- 政策に子どもの声を反映する手法

*******中央区議会HP*******

https://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/shitsumon/R0601_teirei.html

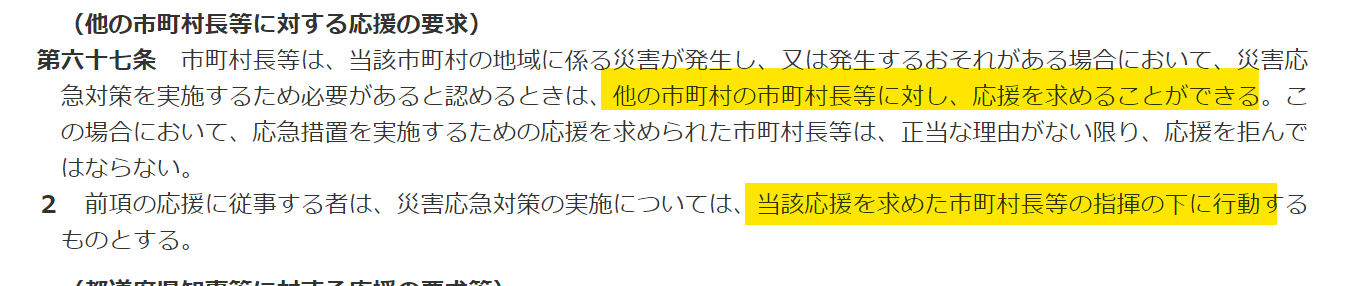

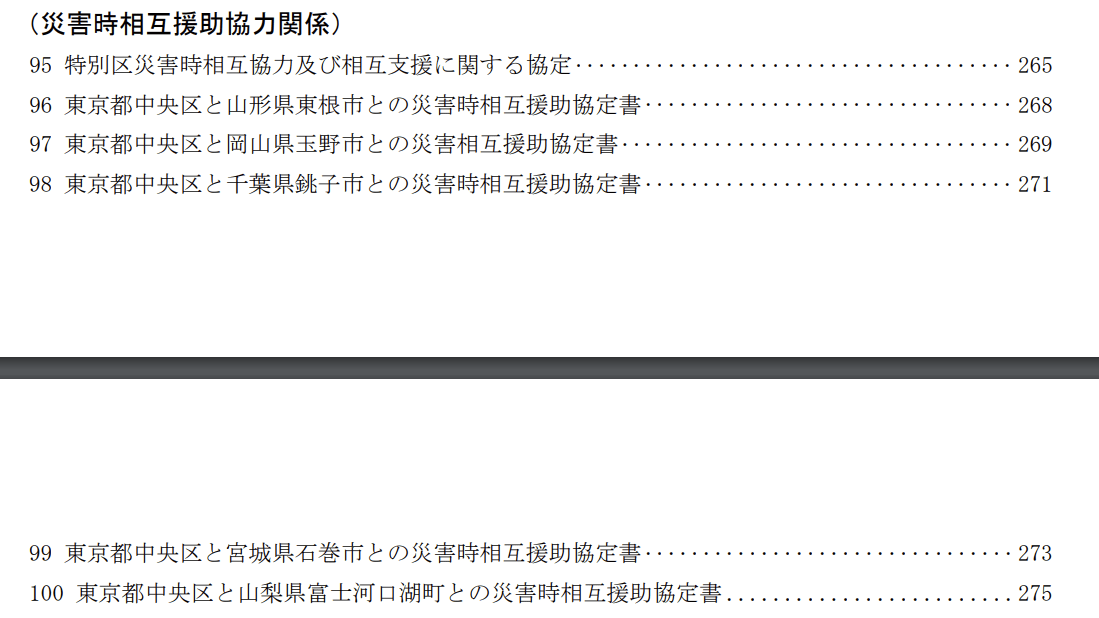

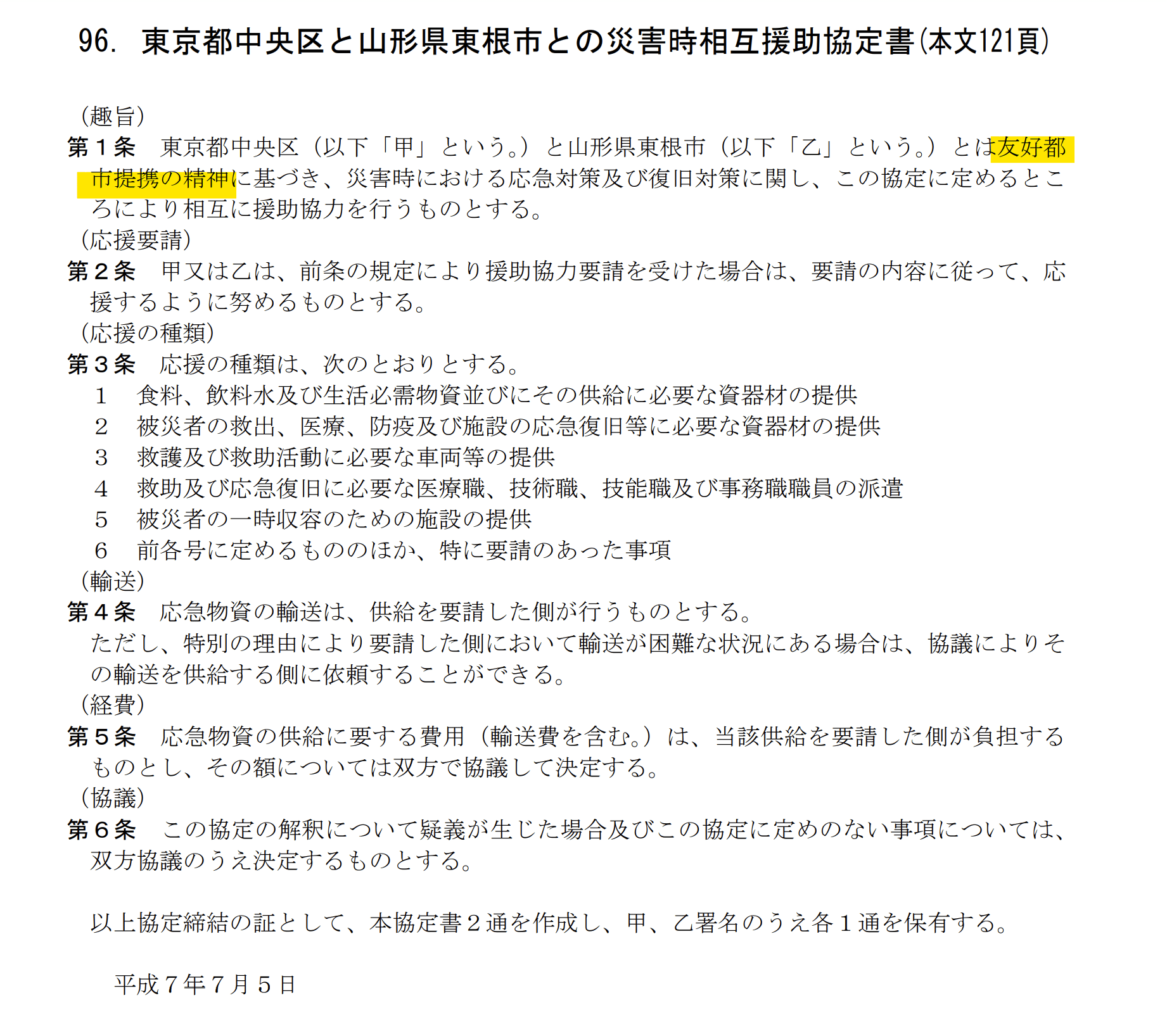

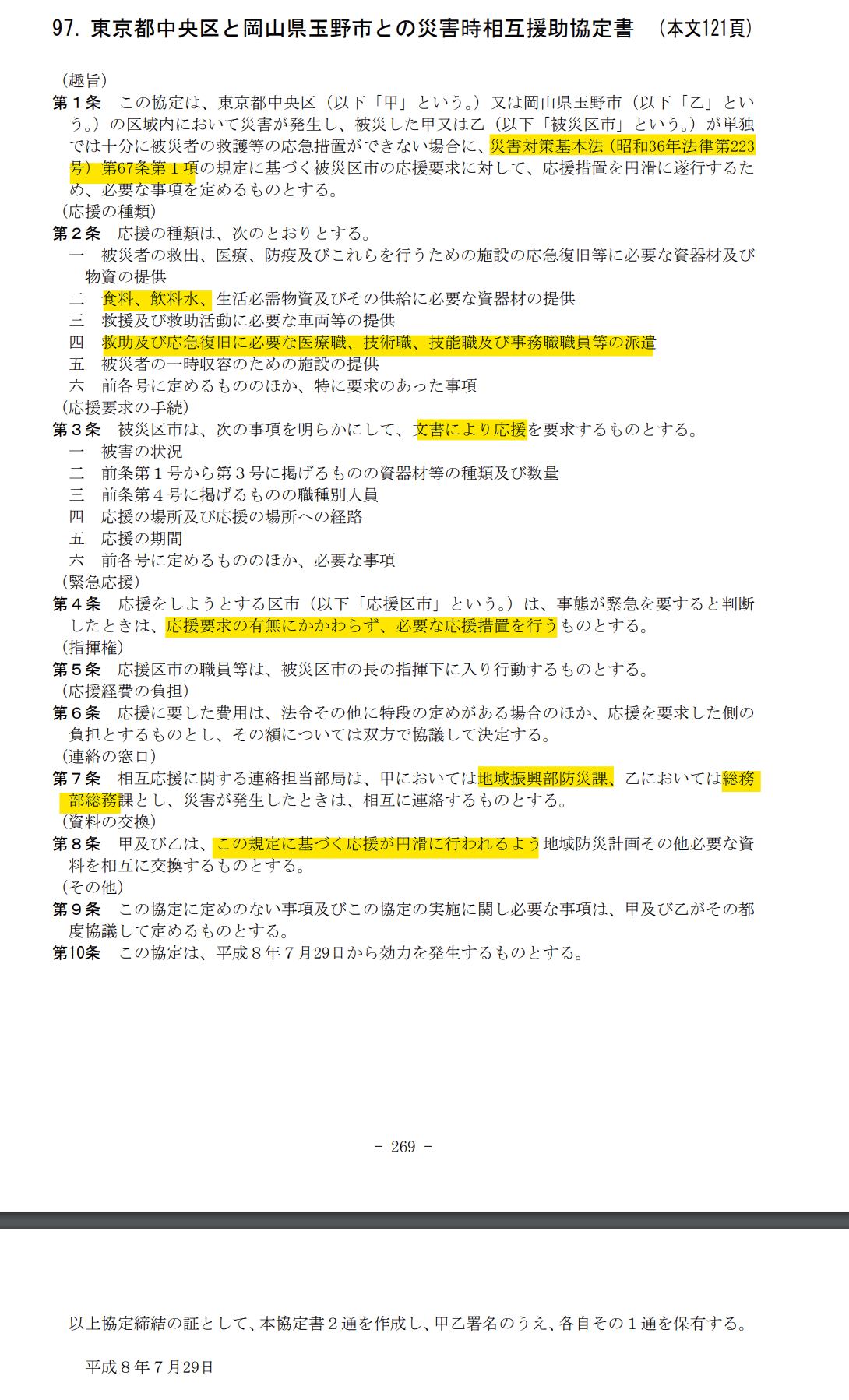

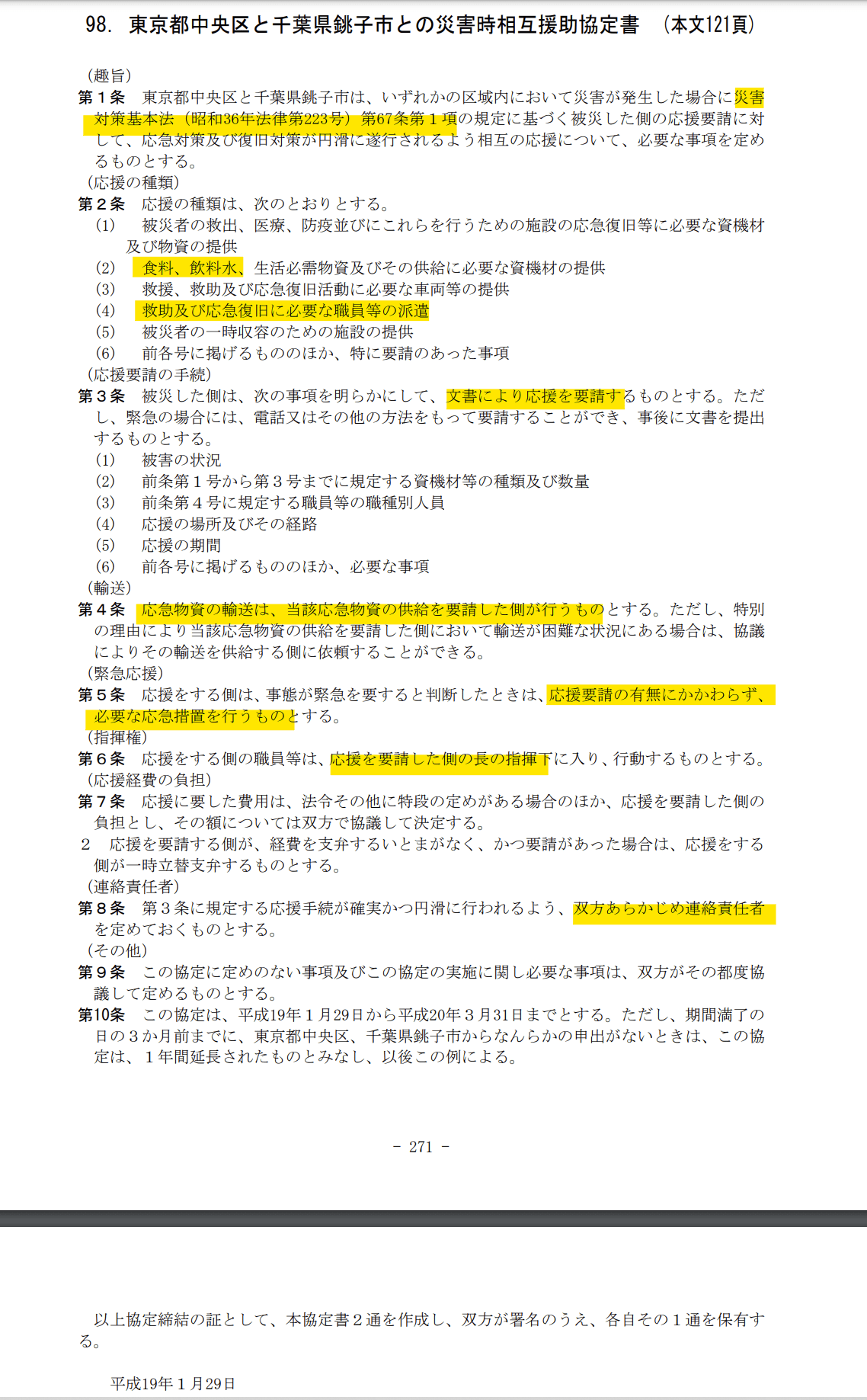

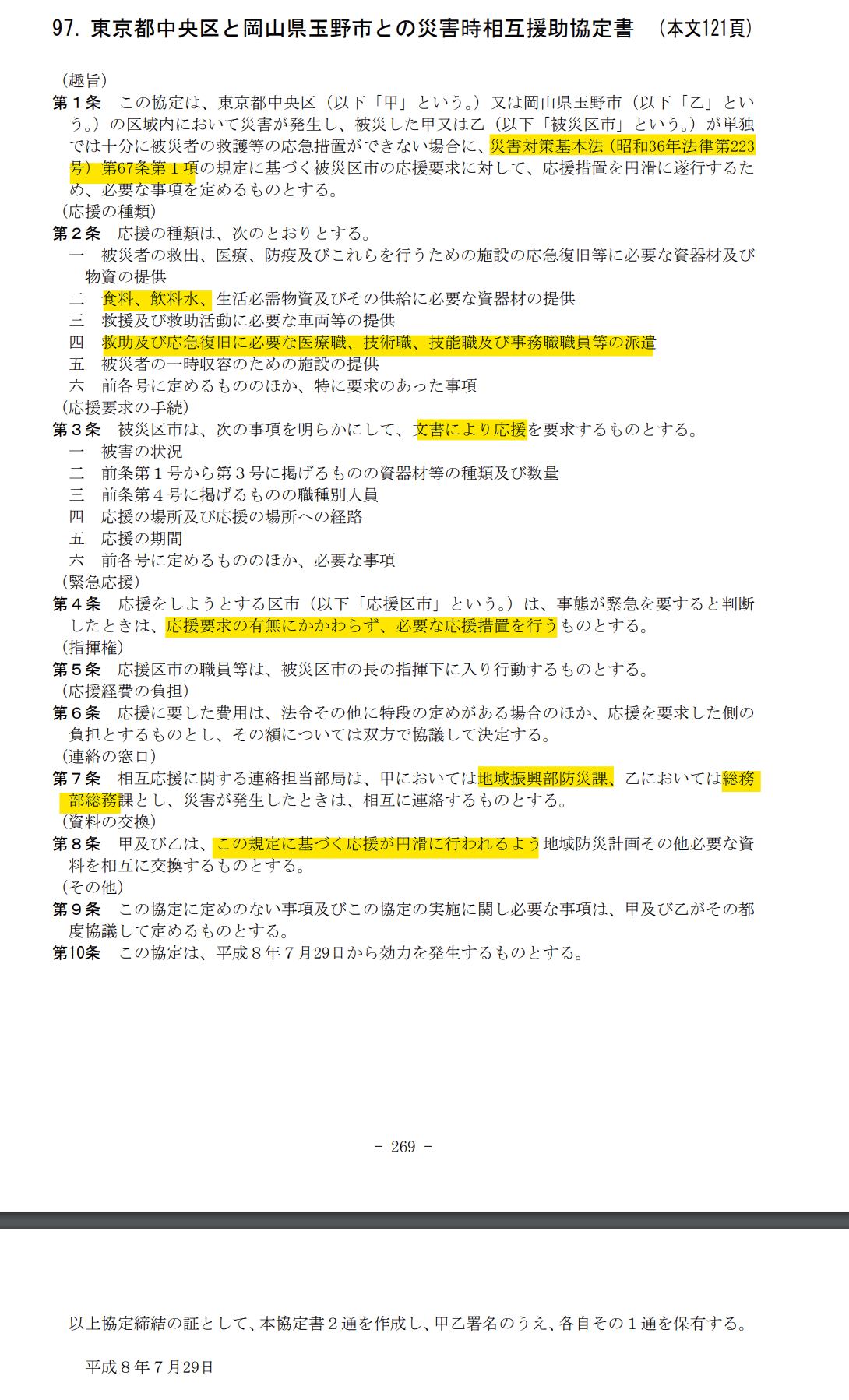

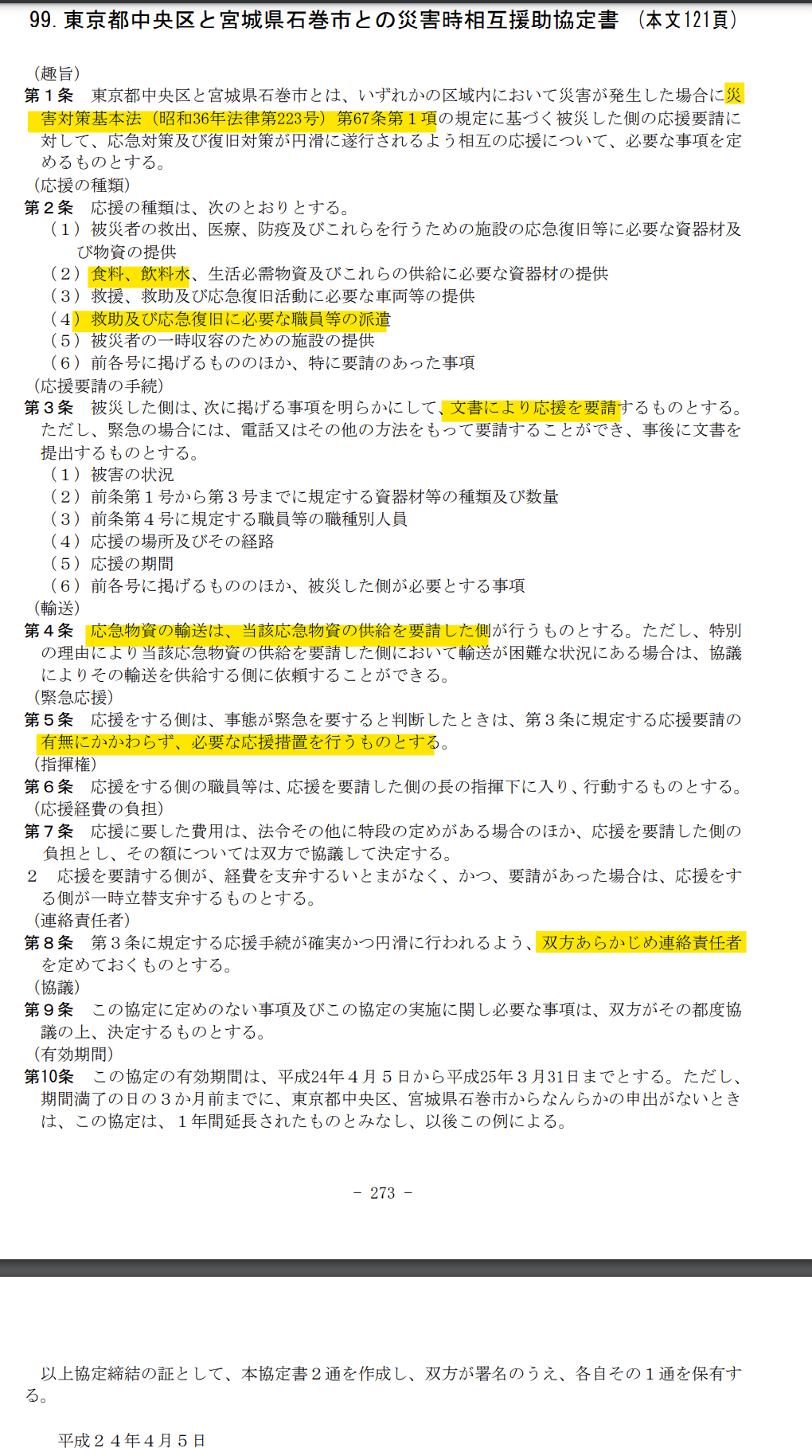

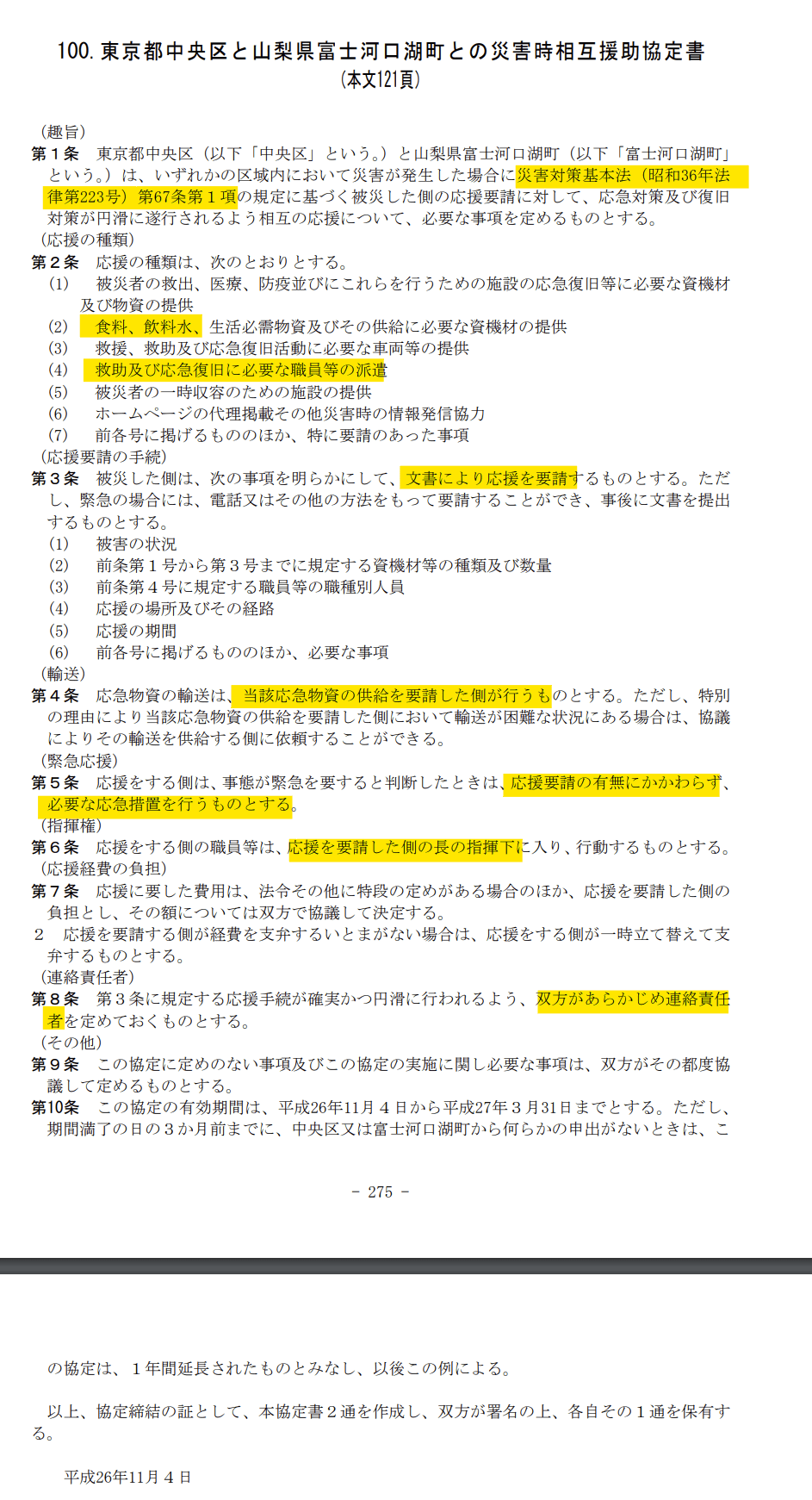

中央区は、5市町と災害時相互援助協定を締結しています。

より具体的に、何をどれだけ、人もどのような人を派遣できるか、事前に計画を立てて準備しておくのがよいのではと考えます。

そして、発災後の混乱した時期にも、その流れにそって、スムーズに、さらに言えば、万が一、相手方が壊滅的な被害を受けていても、プッシュ型の応援(「緊急応援」として、協定書には定めあり)も、事前に計画した流れにそって行うことができると考えます。

●災害時相互援助協定のまとめ

●災害対策基本法

*****地域防災計画 令和3年修正版抜粋******

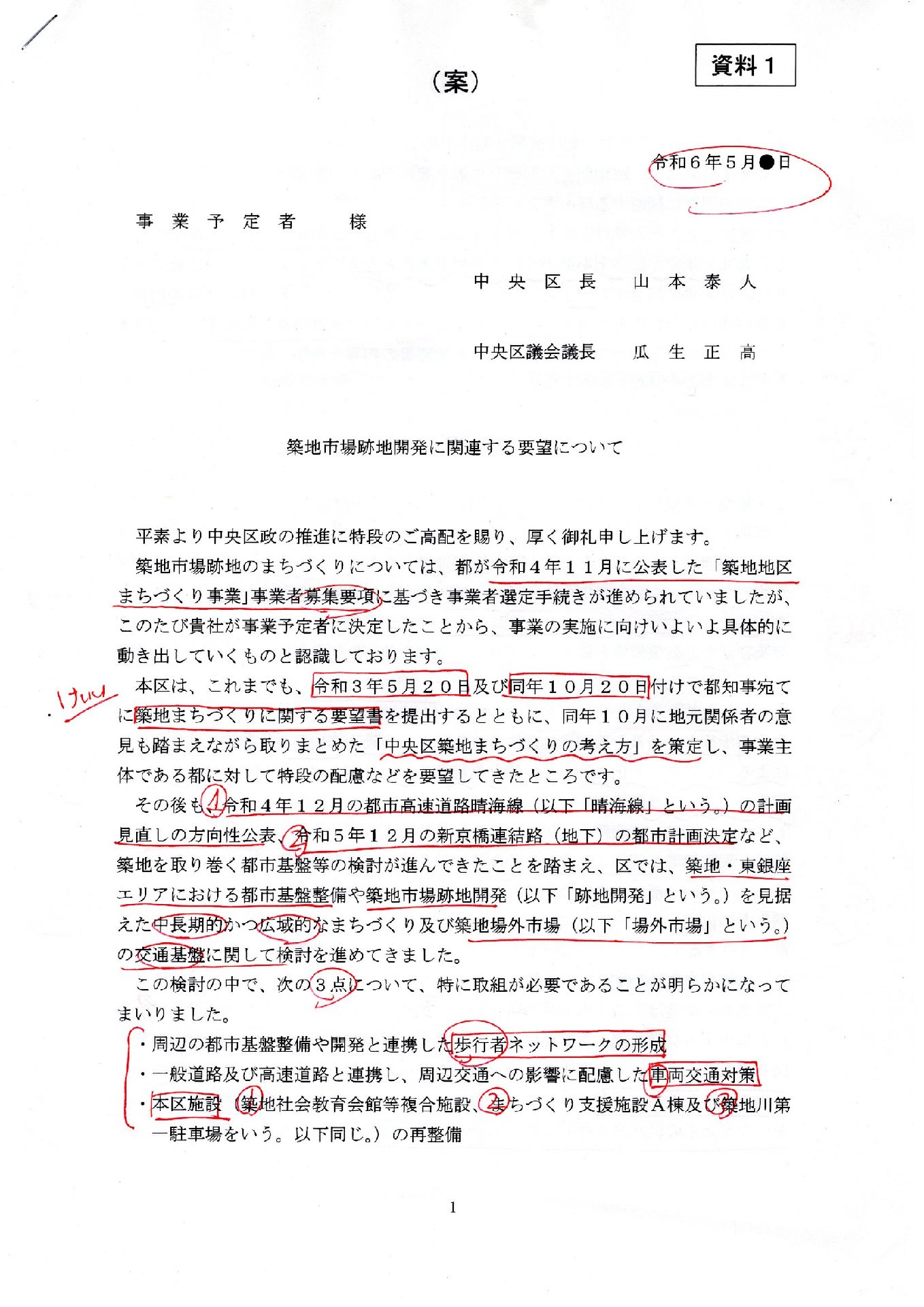

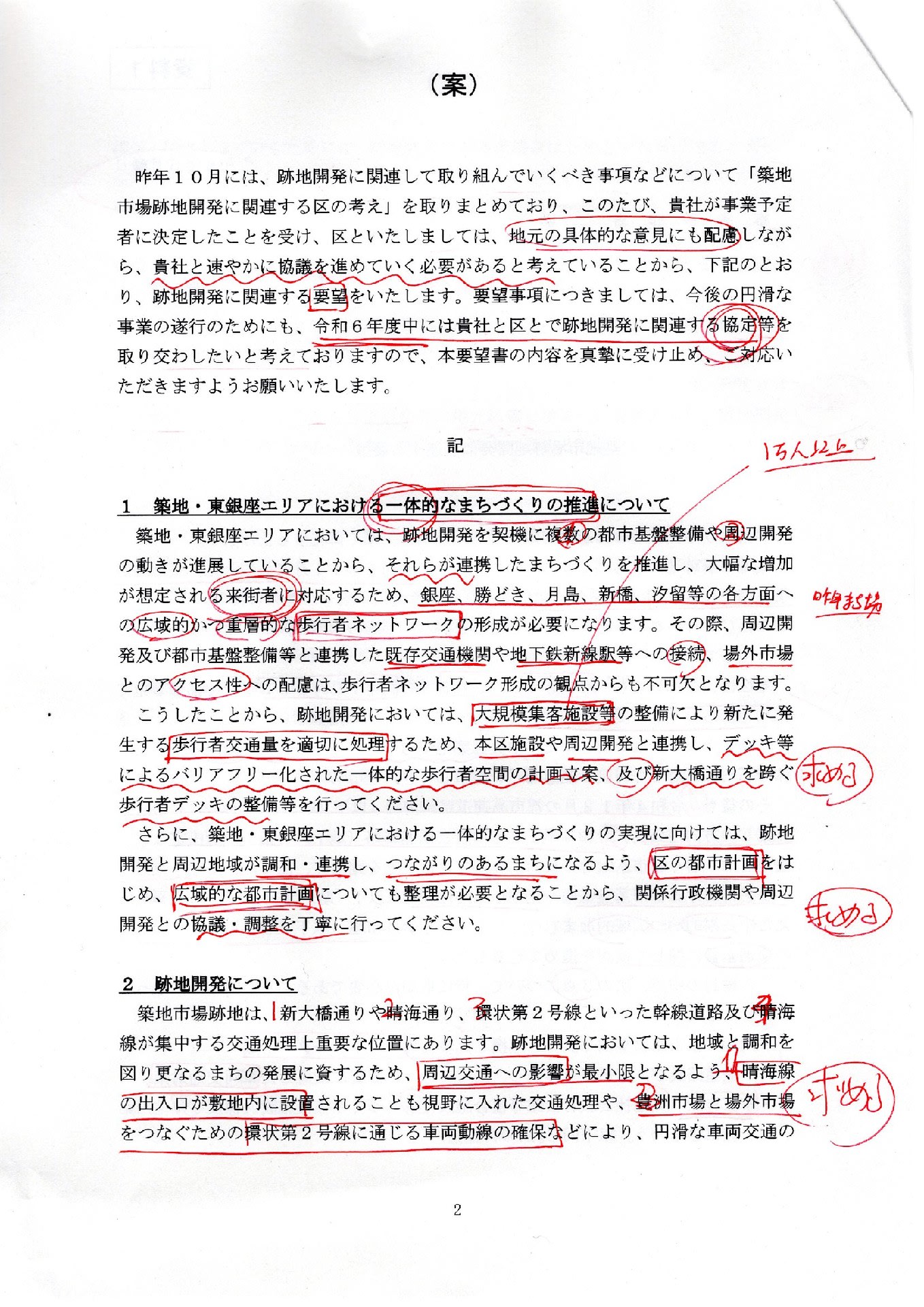

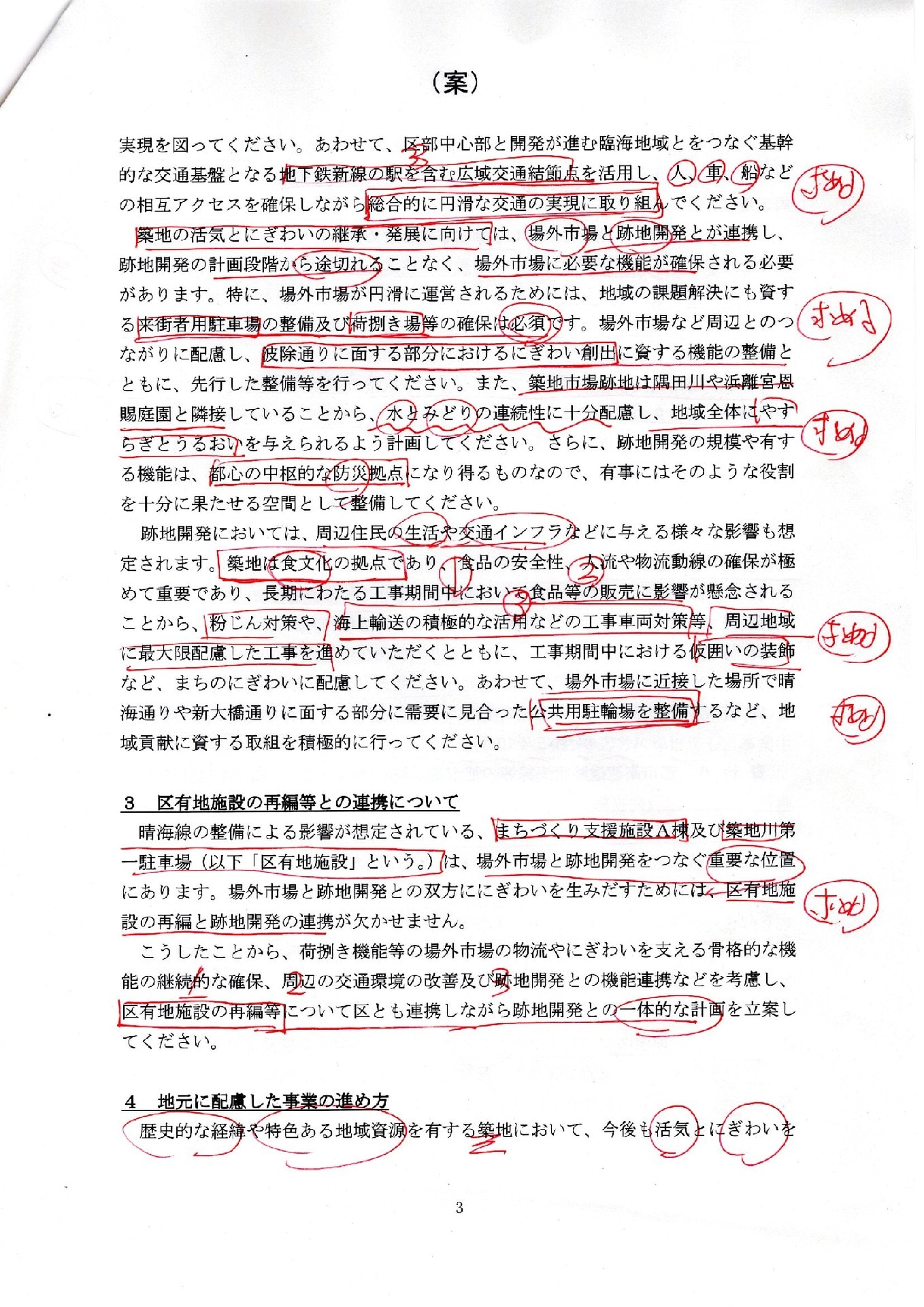

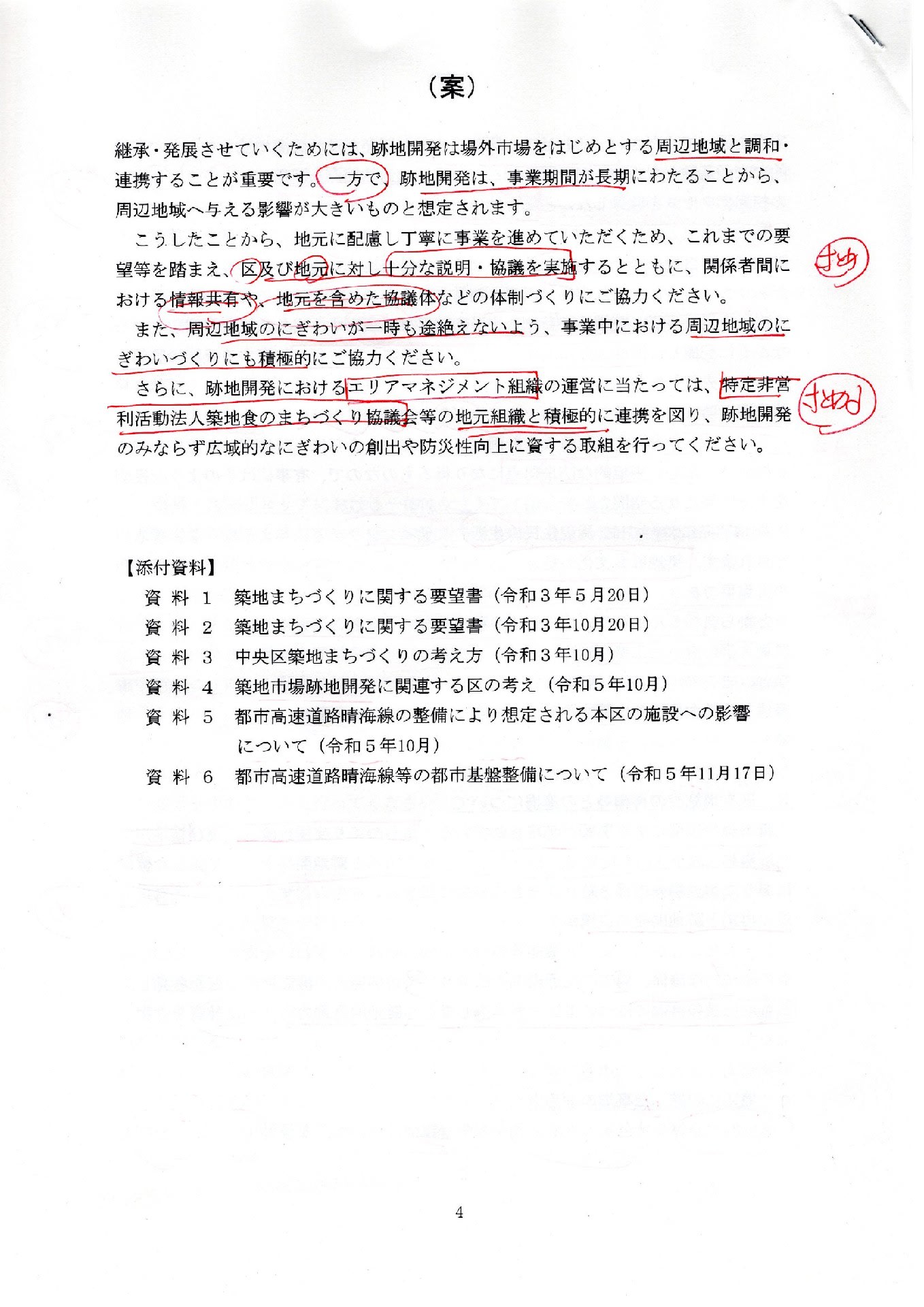

中央区及び中央区議会が、築地市場跡地開発事業者へ出す予定の要望書の全文を共有いたします。

築地・東銀座の一体的な開発、築地市場跡地の交通結節点、場外市場との連携、工事への配慮など築地市場跡地開発、区有地施設の再編、地元配慮の事業の進め方について要望しています。

これら要望に沿った開発の内容となりますことを、願っています。

今後は、開発事業者が出してくる事業計画を受けて、その計画に対しても要望書を出していく予定となっています。

要望として求めている箇所に、「求める」と付記しています。

私が最も求めたい点は、「歴史的な経緯や特色ある地域資源を有する築地において、今後も活気とにぎわいを継承・発展させていく跡地開発」となること及び「隅田川や浜離宮恩賜庭園と隣接し、水とみどりの連続性に十分配慮し、地域全体にやすらぎとうるおいを与える計画」となること。

******築地地区まちづくり協議会2024.2.26 資料*******

医師、歯科医師、薬剤師、看護師・保健師、介護関連、医療関係の皆様へ、

現在修正中の『中央区地域防災計画』、ぜひ、「第6編医療救護・保健衛生等対策」が大丈夫かお目通し願います!

ここが機能しないと、命と生命は、守れません!

よろしくお願いいたします。

********地域防災計画(203-225頁 抜粋)********

https://www.city.chuo.lg.jp/documents/15278/bosaikeikaku_soan.pdf

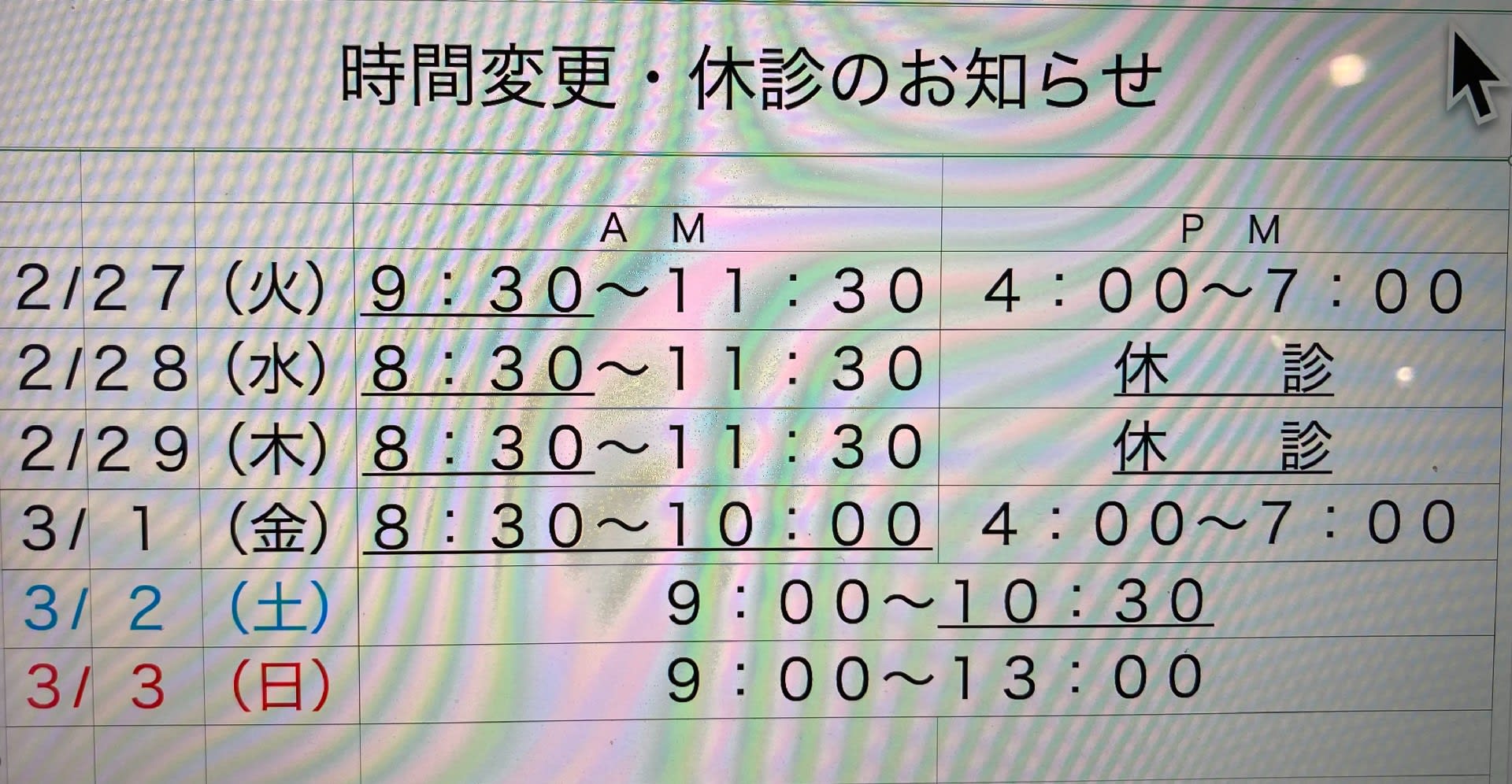

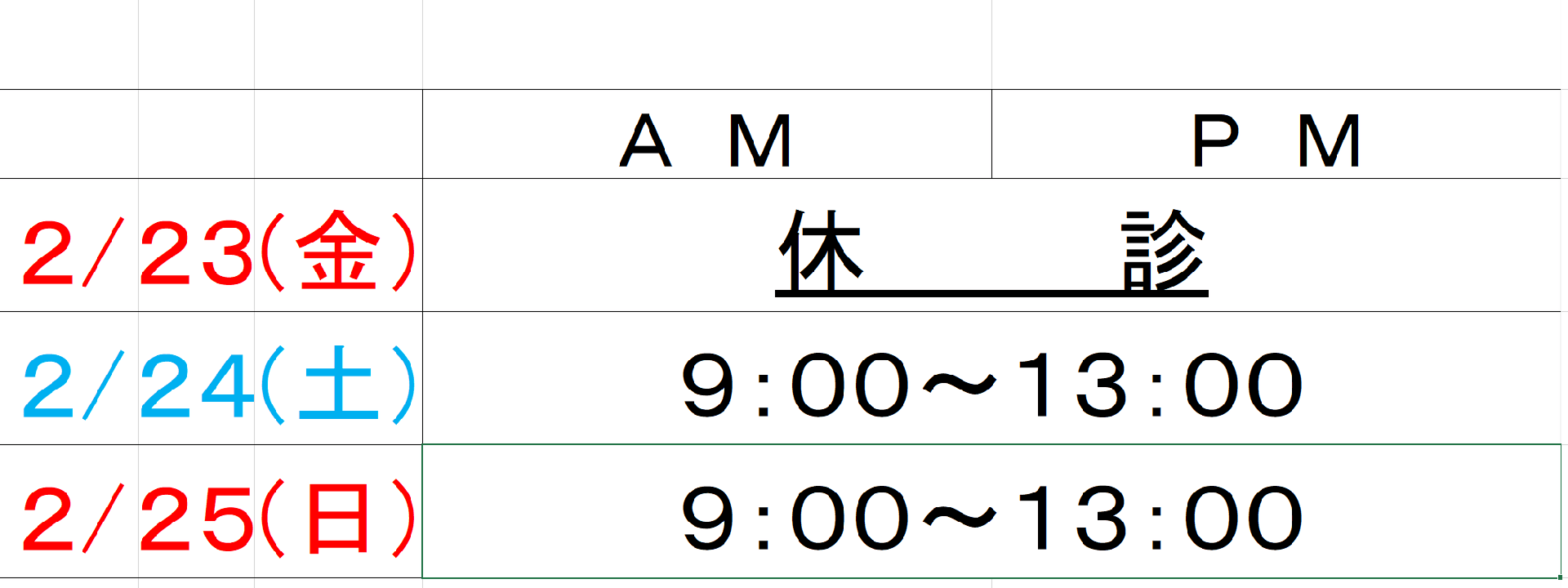

こんにちは、小坂クリニックです。

2月も最終週へ。

学年末に向けて、ラストスパート。

卒業される子どもたちは、ぜひ、友達との思い出をたくさん作ってください。

現在、インフルエンザが流行しています。A型、B型両方ですが、B形も増えてきました。学級閉鎖も多くでています。流行は、やや減少しているように感じます。

新型コロナウイルスも減少しています。

お腹の風邪、咳の風邪、熱だけの風邪、溶連菌、アデノウイルスなども出ています。

手洗い、うがい、マスク、人込みをさける、休養と栄養をとって、乗り切ってください。

2/24(土)、25(日)は、9:00-13:00で診療いたします。

お電話(03-5547-1191)でご来院時間のご予約の上、ご来院ください。

2/23(金)は、能登町に医療支援に入る関係で休診とさせていただきます。

能登町立鵜川小学校9:00-11:00

同柳田小学校13:00-13:30

医王山スポーツセンター(中学生の集団避難場所)17:00-19:00

の予定で巡回します。

重要:

『中央区地域防災計画(令和6年修正)』のパブリックコメントが始まりました。

ご意見、ご提案を中央区へお届けください。

期間:2/21~3/12(火)当日消印有効

2、いよいよ、予算審議が始まります。

いろいろなご意見、ご提案、お待ち申し上げます。

中央区予算案:

https://www.city.chuo.lg.jp/a0002/kusei/zaisei/yosan/r6/r6tousyo_press.html

子育て支援、教育、保健医療福祉など、こうあってほしいというご希望を、お伝えください。

毎日、どこかの交差点で立っていますので、そのときに、お伝えいただいても構いません。

論点はこちらから⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/c/397ed2d75644e2b28d3fa38b83544501

以上

文責

小坂こども元気クリニック・病児保育室

院長 小坂和輝

1、『モモ』を読んだ直後の正直な感想を一文で表してください。

小学生のころ、出会って置きたかった。遅まきながら、今であえて、幸運だった。

2、『モモ』のポップコピーを考えてください。

小学校の卒業記念で、全員にプレゼントしたい本。この一冊で人生乗り切れるほどに大切なことがつまっている。

3、読み聞かせをしたいと思う3箇所を選んでください。

●ほんとうに聞くことができる人は、めったにいないものです。そしてこのてんでモモは、それこそほかにはれいのないすばらしい才能をもっていたのです。(23頁)

●いちどに道路ぜんぶのことを考えてはいかん、わかるかな?つぎの一歩のことだけ、つぎのひと呼吸(いき)のことだけ、つぎのひと掃きのことだけを考えるんだ。いつもただつぎのことだけをな。…するとたのしくなってくる。これがだいじなんだな、たのしければ、仕事がうまくはかどる。(53頁)

●もし人間が死とはなにかを知ったら、こわいとは思わなくなるだろうにね。そして死をおそれないようになれば、生きる時間を人間からぬすむようなことは、だれにもできなくなるはずだ。(237頁)

4、ご自身の見解、ご意見を記載してください。

(1) モモの話を聞く力(相手が話をするだけで変っていくほど)の秘訣は何だろう?

本人のことを思って、自身の価値観を入れずにずっと聴くこと。

(2) 灰色の男たちが登場してから、退治するまでの間で、モモ自身にも内面の変化があったの?

もともと、解決する力はあったが、変化はあった。自分はどんな困難であっても立ち向かえる「勇気」という力を気づけた変化。

(3) 時間貯蓄銀行とは 何のメタファーなの?

現代社会の美徳とみなされる効率性。

(4) 灰色の男達は、元は人間なの?違うの? 人間だとしたら、いつ、どうして灰色の男になったの?

元は人間。工業化が進みだしたころ、人の心を持てなくなったため、灰色になってしまった。他人を不幸にして儲けようとしているという点で、人の心を持ててない。

(5) 時間貯蓄銀行は、また、いつか、どこかで産まれるものなの?

いつか、どこかでというよりも、現代社会で、すでに蔓延っている。

以上

中央大橋を渡り切った新川側の歩道階段降りた付近の区道(リバー通り)との接続付近が、やや危険ではないかとのご指摘いただきましたので、共有いたします。

リバー通りを中央大橋下をくぐってきた自転車・自動車(下り坂でスピードが出やすい)と階段を降りてリバー通りを渡ろうとする歩行者との接触事故の可能性。

******グーグルマップ*******

危険個所を、ピンクで着色

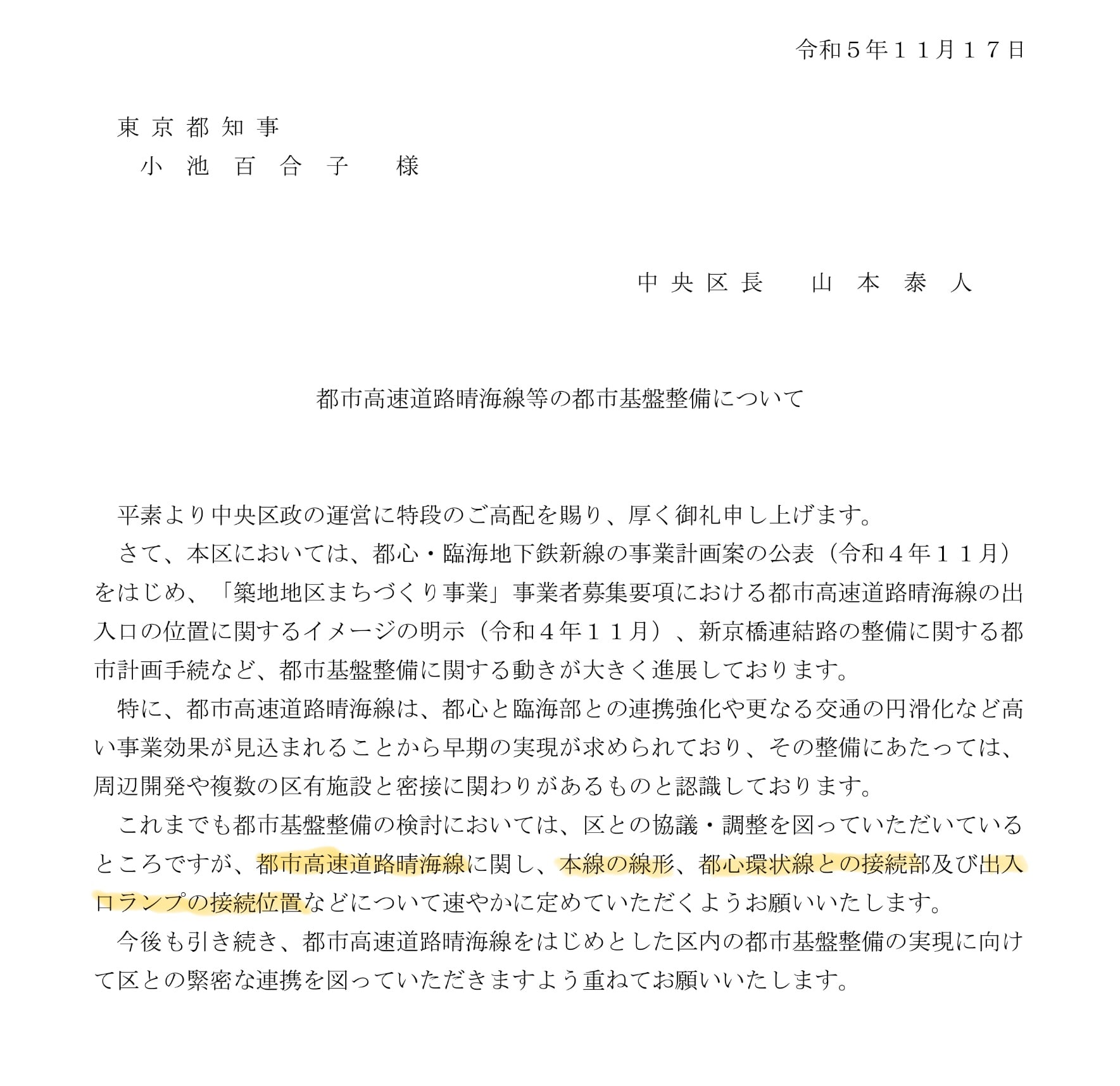

中央区は、区長名で都知事に対し、都市高速道路晴海線の線形などについて都知事の考え方をお示しいただけますようにお願いします。

*******中央区ホームページ******

いよいよ本日2/21より、『中央区地域防災計画(令和6年修正)』のパブリックコメントが始まりました。

どうか、多くの声を、中央区の防災力強化のための中央区へお届けください。

******中央区HP******

https://www.city.chuo.lg.jp/a0010/bosaikeikaku.html