6月ももう下旬だというに午後2時現在の外気温25℃、室内23.5℃。やや肌寒し

毎月発行の「広報あづみの」(安曇野市の広報)が平成21年度全国広報コンクールの市部門で、特選に次ぐ1席に入選した。

2008年12月の発行誌で子どもへの地域の姿勢や活動を掲載した号が評価されたという。

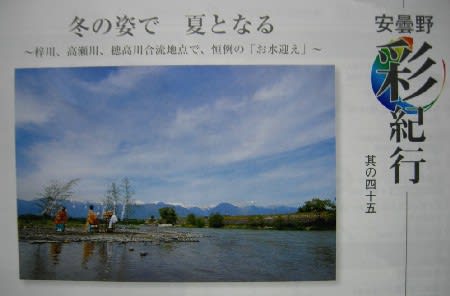

毎号裏表紙の「彩紀行」にて”今月の色”とそれをイメージする”風景写真”が掲載される。

パンフレットや写真集とは違った視点で安曇野を表現している。

例えば6月24日発行のN0.83では、川の水に感謝する5月の祭礼「お水迎え」と水色

広報誌から拝借

過日田んぼの水鏡写真を撮りながら「この景色はご馳走だわい」と味わったが

『冬の姿で 夏が来る』

この切り口もまた美味なり。

いずれかからの引用かもしれないと探したところ、ありました。

安曇地方の民謡「正調安曇節」の一節だ。

(1)サー寄れや寄ってこい安曇の踊り

田から町から田から町から野山から

野山から野山から

チョコサイコラコイ

(2)サー日本アルプスどの山見ても冬の姿で夏となる

夏となる夏となる

チョコサイコラコイ

(3)サー安曇六月まだ風寒い田植布子に雪袴

雪袴雪袴

チョコサイコラコイ

(4)サーなにか思案の有明山に小首かしげて出たわらび

出たわらび出たわらび

チョコサイコラコイ

とまだまだ続く。どの歌詞も言い得て妙なり

松川村のホームページから

『村医榛葉太生が、安曇地方に古来から伝わる幾つかの民謡を統一し、創作したのが大正12年に発表した安曇節。榛葉氏はこの安曇節が流行歌調なのに満足せず、安曇野にふさわしい素朴で優雅な正調安曇節を大正14年に発表した』

昭和58年に松川村で無形文化財に指定され、長野県四大民謡のひとつとして評価されているという。

余談

山小屋でこの歌を聴いたことがある。

昨年9月末、上高地から涸沢カールへ行った折のメンバー男性だった。

よく通る声で、ちょっとユーモアのある歌だったことを思い出した。

そうそう6月27~28日、涸沢カールと同じ「松本ヒマラヤ友好会」から南八ケ岳の硫黄岳~横岳~赤岳縦走に参加予定だ。

おまけ

2006年6月28日の当ブログで、正調安曇節は長野県四大民謡のひとつで、他は伊那節 木曾節 信濃追分じゃなかろうかと役場観光課の職員氏・・・と紹介している。

3年前と同じような記事か・・・・。成長しとらん証拠だ。

毎月発行の「広報あづみの」(安曇野市の広報)が平成21年度全国広報コンクールの市部門で、特選に次ぐ1席に入選した。

2008年12月の発行誌で子どもへの地域の姿勢や活動を掲載した号が評価されたという。

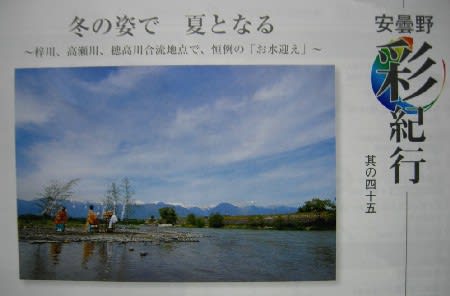

毎号裏表紙の「彩紀行」にて”今月の色”とそれをイメージする”風景写真”が掲載される。

パンフレットや写真集とは違った視点で安曇野を表現している。

例えば6月24日発行のN0.83では、川の水に感謝する5月の祭礼「お水迎え」と水色

広報誌から拝借

過日田んぼの水鏡写真を撮りながら「この景色はご馳走だわい」と味わったが

『冬の姿で 夏が来る』

この切り口もまた美味なり。

いずれかからの引用かもしれないと探したところ、ありました。

安曇地方の民謡「正調安曇節」の一節だ。

(1)サー寄れや寄ってこい安曇の踊り

田から町から田から町から野山から

野山から野山から

チョコサイコラコイ

(2)サー日本アルプスどの山見ても冬の姿で夏となる

夏となる夏となる

チョコサイコラコイ

(3)サー安曇六月まだ風寒い田植布子に雪袴

雪袴雪袴

チョコサイコラコイ

(4)サーなにか思案の有明山に小首かしげて出たわらび

出たわらび出たわらび

チョコサイコラコイ

とまだまだ続く。どの歌詞も言い得て妙なり

松川村のホームページから

『村医榛葉太生が、安曇地方に古来から伝わる幾つかの民謡を統一し、創作したのが大正12年に発表した安曇節。榛葉氏はこの安曇節が流行歌調なのに満足せず、安曇野にふさわしい素朴で優雅な正調安曇節を大正14年に発表した』

昭和58年に松川村で無形文化財に指定され、長野県四大民謡のひとつとして評価されているという。

余談

山小屋でこの歌を聴いたことがある。

昨年9月末、上高地から涸沢カールへ行った折のメンバー男性だった。

よく通る声で、ちょっとユーモアのある歌だったことを思い出した。

そうそう6月27~28日、涸沢カールと同じ「松本ヒマラヤ友好会」から南八ケ岳の硫黄岳~横岳~赤岳縦走に参加予定だ。

おまけ

2006年6月28日の当ブログで、正調安曇節は長野県四大民謡のひとつで、他は伊那節 木曾節 信濃追分じゃなかろうかと役場観光課の職員氏・・・と紹介している。

3年前と同じような記事か・・・・。成長しとらん証拠だ。