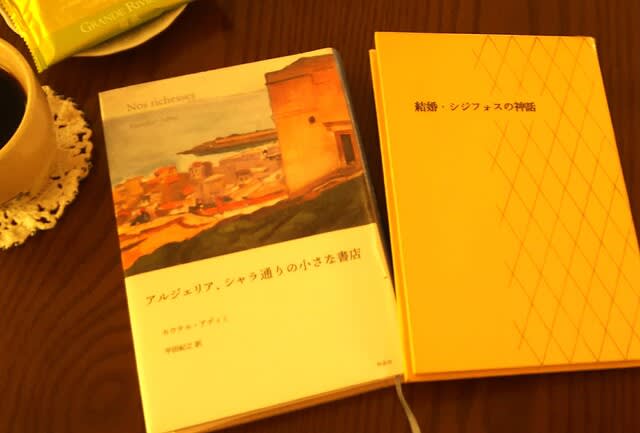

『アルジェリア、シャラ通りの小さな書店』カウテル・アディミ著 平田紀之訳 作品社 2019年

1936年 フランス統治下のアルジェリアで 21歳の若さで《真の富》という名の書店 兼 貸本屋 兼 出版社を立ち上げ、 アルベール・カミュら アルジェの若き作家たちの作品を出版した実在の人物 エドモン・シャルロの半生を描いた小説。

まずは 作品社さんの内容紹介をみていただくのが一番かと…(作品社>>)

こちらに当時のシャルロの日記の一部が載っていますが、 書店を立ち上げようと決意して それをお父さんに話すところから始まって、 開店の準備のようす、 そして街の文学青年らとの交流、、 その中にはアルベール・カミュもいて、、 やがてカミュが持ってきた原稿に感激してこれを出版するんだ!と勢いづく。 そんなシャルロの情熱が日記の端々から じつに生き生きと伝わってきます。

このシャルロの日記の部分を読んでいるだけでも胸が熱くなってくるのですが、 この日記は現存せず、著者の創作だと知って驚きました、あまりにリアルだったので。。 丁寧な調査の上、 さまざまな関係者の証言や資料にもとづいて創作されたものだそうで、 だからこの本はルポルタージュではなく、小説なのです。

物語はこのシャルロの日記と並行して、 時代は現代、、 本には関心のない20歳の大学生リャドが 今はもう閉鎖されている《真の富》書店の《あとしまつ》を依頼されてここを訪れ、 かつてを知る老人らと交流しながら この《真の富》という場所がどのような場所で、 アルジェリアの複雑な歴史のなかでいかに翻弄されたかを知っていく、 という構成になっています。

この過去をなにも知らない大学生リャドの視点があるので、 アルジェリアのことを何も知らない私でも リャドと一緒にこの書店の歴史、 1930年代から大戦を経て、 フランス植民地時代から独立への変遷、 その後の政情など、、 読みながらだんだんとつかむことが出来ました。

ネタバレになってしまいますが、 シャルロの興した《真の富》書店は、 物資の乏しい大戦中もなんとか出版をつづけ、 大戦後はパリにも拠点をつくり多くの本を世に出すほど大きくなりますが、、 アルジェリア独立運動がはじまると国内はテロの頻発する内戦状態に陥ってしまう。。 その中で 書店と出版と文学を守り続けようとするシャルロ。。

読みながら、 いろんなことを想いました。

政治的な統制によって出版や新聞の言論人が拘束されていくような 昨今のニュースで見聞きしたこと。。 文学や本を読むことを許さない宗教のこと。。

、、 アルジェのこととは関係ないけれど、 ネット社会になって人々が街の本屋さんに行かずに 次々に書店が無くなっていくこと。。 財政難で図書館すら閉鎖されていく地方都市。。

さらには、、 今のこのコロナ禍の、 人と人が集まることが出来なくなった世の中で、 いろんな施設 ホールや映画館やライブハウスやコンサートホールや どんどん閉鎖に追い込まれている今の世の中、、 そうした暮らしのなかで育っていく若者、、 この本のシャルロやカミュと同じ20歳そこそこで 配信されるものだけと対面している《個》の生活のこと。。

開店以来、大勢のお客さんが《真の富》に押しかけ、本を買ったり借りたりする。客たちはけっして急いでおらず、あらゆることについておしゃべりしたがる。

***

『結婚』という美しい表題のついたカミュの原稿を読む。ここには人がアルジェリアで体験することのすべてがある。すごく感動し、興奮した。

作品社さんの内容紹介のページでも引用されている部分です。 『結婚』というカミュの作品を知らなかったので こんなに感動している作品をぜひとも読んでみたくなって検索しました。

『カミュ著作集5 結婚・シジフォスの神話』 窪田啓作・矢内原伊作・訳 新潮社 1963年

(ほかに 『カミュ全集1 アストゥリアスの反乱 ; 裏と表 ; 結婚 大久保輝臣, 高畠正明, 滝田文彦訳 新潮社 1972年 など。 新訳文庫で出て欲しいな)

『結婚』というのは 人間の結婚式の結婚、という意味ではありませんでした。 このカミュの作品は、、 端的にいえば 紀行エッセイと言ったらいいのでしょうか、、 これを書いたカミュは23、4歳の青年。 結婚とは、 自然と生命との調和のこと。。 大地や海や植物ら命あふれるものと そのなかで命の歓びを感じずにはいられない《生への賛歌》

カミュの作品、 特に『ペスト』や 『シーシュポスの神話』などには、 なんというか 生への強い信頼 というか ポジティヴィティを感じるのですが、、 この『結婚』のなかでも若きカミュが目にするアルジェリアの自然への賛歌と自分の想いを語る文章には ものすごい熱量がたぎっていて、 まさにシャルロが 「すごく感動し、興奮した」 と感じたのも納得、、 というものでした。

海、野、沈黙、この大地の香気、匂いある生命に、わたくしは満ちみちた。 この世の既に金に色づいた果実にかぶりつき、その甘く強烈な液が唇をながれるのを感じて、戦いた。 否、大切なものは、このわたくしでもなく、この世界でもない。 大切なものは、ただ調和であり、沈黙であり、それは世界からわたくしへと向う愛を生み出すものだ。

(「チパサの婚礼」より 窪田啓作・訳)

この情熱に満ちたカミュと 本を出し、本を広めることへの熱意でいっぱいのシャルロとが出会い、 語り合う様子が、 カミュの作品と 『アルジェリア、シャラ通りの小さな書店』の両方を並行して読むことで、 じつに生き生きとした実感をもって、 両方を読むことができました。

***

文学であれ、、 なんであれ、、 人と人が出会って、 自分が感動したものを 世の中のひとに広めたいと願う情熱、、 そうして行動する力、、

感動をおぼえると同時に、 成功して規模が大きくなると共に発生する 人と人のあいだの亀裂や、 よそからの妨害や、、 うまくいかないなぁ… と悲しく思う部分もあり、、

それでも シャルロやカミュがこの世界に遺したものの価値は なにがあろうと減じることはないんだ、、と思うと すこし救われる思いも。。

先ほど引用した 「チバサの婚礼」の場所 チパサ=アルジェリアのティパサ には、 カミュの碑が建てられているそうです。

(ワシントンポストの記事 ティバサの写真など>>washingtonpost.com In the footsteps of Camus: Looking for traces of Algeria’s estranged son

それから、、 大戦中のシャルロの記述には、 『星の王子さま』を出版したばかりのサン=テグジュペリとの交流なども出てきて、、 シャルロという実在の出版人のことを知ってからまた 『星の王子さま』や カミュの『ペスト』を読むと、 さらにまた人と人とのつながりのリアルさを 深く感じることになるような気がするな。。

いつかまた 再読しよう。。