前期の展示を拝見してから、とても忙しくなった。

特に6月半ばから7月にかけてである。

忙しい理由は二つの懸案があるからだ。

民俗行事の取材はそこそこあるが、2件の懸案は大事な案件。

一つは県立民俗博物館の企画展。

第7回目となる今年の「私がとらえた大和の民俗」の大テーマは「水」。

思っていた以上に難儀した。

発想のはじめに出てきた私のテーマは「捻るとジャー」である。

生活に必要な水はどこから湧いてくるか、である。

大阪住之江の町内で育った私はなんの苦労もなく「捻るとジャー」である。

つまりは水道完備ガス見込みで育った戦後の生まれ。

母親の実家は釣瓶のある井戸が水源だった。

三枚構成すべき写真の整理がつかずに断念したが、次から次へと生まれる発想に締切りが近づく。

決め手は発見された尾根に湧きだす山の水は雨乞いの水であった。

纏まったのは締切り日寸前だった。

忙しかったのはそれだけでなく講演会もある。

テーマを決めたのは半年以上も前。聴講される人たちは橿原市民。

そうであれば生活している地域にある民俗行事を紹介したい。

そう思って頭のなかでは構成できるが、いざ整理にかかったらあまりの多さに講演時間を大幅に超えてしまう。

講義は1時間半。

それに見合う行事をどういう流れで上映すればいいのか。

散々悩んでスライドショーで上映する写真の順を決める。

伝えたい行事を、あっちへこっちへ飛ばないように流れを作って〆に持ちこむ。

それにはイントロに何を挙げるか、である。

イントロとエンデイングが決まれば講演時間を考えて並べていく。

こうして作った講演ストーリーに費やした期間は1カ月半。

95%出来上がって施設会場の下見。

それらも済ませて7月21日に終えた。

ほっとしたわけだ。落ち着いた日々が何日か。

ふと思い出したのが「奈良町の信仰-講の行事とその史料」の後期日程だ。

すっかり忘れていた日程は何時までか。

メモを見れば8月6日である。

残り期間はあと数日。

なんとか間に合った。

そう思って出かけた後期展示は山上講と地蔵講。

前期に訪れたときに聞いていた展示物。

館長の話しでは山上講は前期・後期を通じてオール展示。

変化があるのは春日永代太々神楽講・観音講を転じて地蔵講になる。

そろりとやってきた史料保存館。

館内には二人の女性が入館していた。

そこにすっと現れた館長さん。

その女性に解説される展示物は肘塚椚(かいのつかくぬぎ)町の廻り地蔵である。

目が合ってしまったこともあってその女性とともに解説を聞かせていただく。

肘塚椚町にあった地蔵尊は元々が掛軸。

お軸から外して江戸時代に板厨子に納めたものであるらしい。

板紙本著色地蔵菩薩像は傷みがあることから3年前に表装仕直した。

その際に納めていた厨子は処分された。

一年に2度、町内60戸が交替で預かる仕組みがあった。

この日に訪れた自治会長の話しによれば春と夏の2回。

例えば春に預かったお家は夏になれば次の家に申し送る。

送ると云っても、数人が板厨子ごと抱えて人力で運ぶ。

そして次の当番家に移す。

夏に預かって家で祭った地蔵尊は春になれば移動する。

地蔵尊が町内を動いてその都度の家で祭られることから廻り地蔵と呼ばれていた。

県内事例で数か所だけがあるだけに貴重な仕組みの廻り地蔵は負担が大きくなって手放し、どこかに預かってもらって、そこで祭ることにした。

頼んだお寺は元興寺。

それを預かることはできないと断られて、奈良市教育委員会が管理する史料保存館が受託した。

その関係もあって初の一般公開である。

自治会長がいうには地蔵尊の前で西国三十三番ご詠歌唱えていたそうだ。

そのときの作法に数珠繰りがある。

繰る数珠もその回数を数える数取り木札も寄贈された。

その木札に百万遍とある。

つまり数珠繰りは百万遍数珠繰り。

とはいっても百万回も繰るわけでなく百回だったようだが・・。

ご詠歌を唱える時間はおよそ1時間。

23番辺りで一旦は休憩するが唱えている間はずっと数珠繰りをしていた。

ところが町内の数珠繰りしていた人は高齢化。

身体的負担が大きくなって寄贈するということになった。

ちなみに数取り木札は大札と小札組み合わせ。

一回繰るごとに小札は一枚。

十枚になれば大の札が一枚。

こうして大と小の木札で数を数えていた。

また、展示品にやや小型の伏せ鉦がある。

銅製と思われる伏せ鉦は黒光り。

その色具合から300年間も使ってきたように見える。

と、いうのも県内各地でさまざまな鉦を拝見してきたが、その事例に近いのである。

館長曰く、寄贈された際に底面とかを見たが、記銘の刻印はなかったそうだ。

ちなみに肘塚椚町の町名に由来があるという。

肘塚町に付加した「椚」である。

元々は名の無い町に樹齢百年の大樹があった。

大樹である椚のご神木として崇めていたのであれば「椚」を一文字入れて区別化したということだ。

館長の解説を聞いていられた一人の婦人が云った。

所在地は不明であるが、お嫁さんを迎えた旦那さんとともに引っ越した先に地蔵さんの祭りがあった。

旧村の子どもが主役となって数珠繰りをしていた。

ところが旧村の子供が少なくなり、新町も参加できるようになったという。

親は参加していない地蔵さんの数珠繰りに我が子が参加していたので体験話しを聞いていた。

その村は地蔵さんの祭りに提灯を掲げていた。

掲げ方はたまに目にする鳥居型に設えた提灯吊り。

横一列に並べた提灯立てだった。

それが邪魔になったという意見が出ていると話す。

意見の結果はどうなったのかわからないという。

行事を知らない所で育った人の意見であろう。

これまでずっと継承してきた民俗文化は一つの意見によって左右される時代を迎えている。

トンドの火を見て消防車を呼ぶ人もいる時代は今後どうなっていくのだろうか。

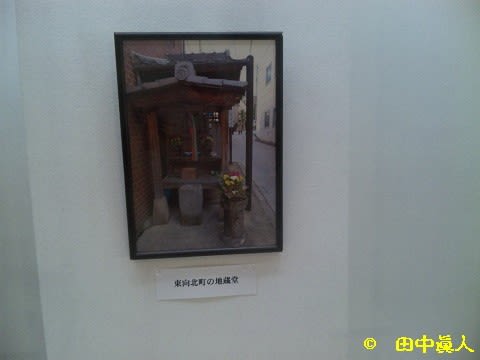

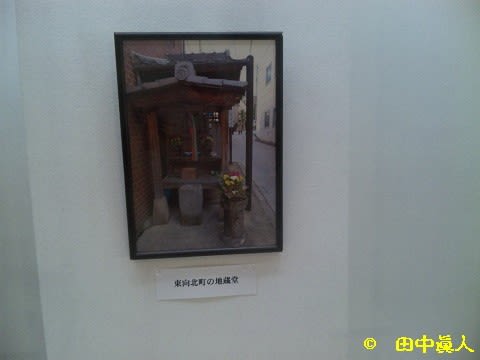

展示物はもう一つある。

東向北町が寄贈された町記録古文書の『萬大帳』である。

その文書に「地蔵会式」の文字が見られる。

その項は文久二年(1862)に記載された事項。

「一.六月廿三日地蔵会式に付 町内地蔵尊江御信心御方々より寄進に而 上がりもの左に」、「一. 石花生(石製花活け) 壱本 施主当町 田中 久」とある。しかも、である。「但し高サ三尺 廻り弐尺斗 形丸に而上蓮花に而 下丸なり 年号月日形入有之候」とある。

サイズから形状まで記した石花生は今もなお東向北町地蔵尊祠左横に建っている。

(H29. 8. 3 SB932SH撮影)

特に6月半ばから7月にかけてである。

忙しい理由は二つの懸案があるからだ。

民俗行事の取材はそこそこあるが、2件の懸案は大事な案件。

一つは県立民俗博物館の企画展。

第7回目となる今年の「私がとらえた大和の民俗」の大テーマは「水」。

思っていた以上に難儀した。

発想のはじめに出てきた私のテーマは「捻るとジャー」である。

生活に必要な水はどこから湧いてくるか、である。

大阪住之江の町内で育った私はなんの苦労もなく「捻るとジャー」である。

つまりは水道完備ガス見込みで育った戦後の生まれ。

母親の実家は釣瓶のある井戸が水源だった。

三枚構成すべき写真の整理がつかずに断念したが、次から次へと生まれる発想に締切りが近づく。

決め手は発見された尾根に湧きだす山の水は雨乞いの水であった。

纏まったのは締切り日寸前だった。

忙しかったのはそれだけでなく講演会もある。

テーマを決めたのは半年以上も前。聴講される人たちは橿原市民。

そうであれば生活している地域にある民俗行事を紹介したい。

そう思って頭のなかでは構成できるが、いざ整理にかかったらあまりの多さに講演時間を大幅に超えてしまう。

講義は1時間半。

それに見合う行事をどういう流れで上映すればいいのか。

散々悩んでスライドショーで上映する写真の順を決める。

伝えたい行事を、あっちへこっちへ飛ばないように流れを作って〆に持ちこむ。

それにはイントロに何を挙げるか、である。

イントロとエンデイングが決まれば講演時間を考えて並べていく。

こうして作った講演ストーリーに費やした期間は1カ月半。

95%出来上がって施設会場の下見。

それらも済ませて7月21日に終えた。

ほっとしたわけだ。落ち着いた日々が何日か。

ふと思い出したのが「奈良町の信仰-講の行事とその史料」の後期日程だ。

すっかり忘れていた日程は何時までか。

メモを見れば8月6日である。

残り期間はあと数日。

なんとか間に合った。

そう思って出かけた後期展示は山上講と地蔵講。

前期に訪れたときに聞いていた展示物。

館長の話しでは山上講は前期・後期を通じてオール展示。

変化があるのは春日永代太々神楽講・観音講を転じて地蔵講になる。

そろりとやってきた史料保存館。

館内には二人の女性が入館していた。

そこにすっと現れた館長さん。

その女性に解説される展示物は肘塚椚(かいのつかくぬぎ)町の廻り地蔵である。

目が合ってしまったこともあってその女性とともに解説を聞かせていただく。

肘塚椚町にあった地蔵尊は元々が掛軸。

お軸から外して江戸時代に板厨子に納めたものであるらしい。

板紙本著色地蔵菩薩像は傷みがあることから3年前に表装仕直した。

その際に納めていた厨子は処分された。

一年に2度、町内60戸が交替で預かる仕組みがあった。

この日に訪れた自治会長の話しによれば春と夏の2回。

例えば春に預かったお家は夏になれば次の家に申し送る。

送ると云っても、数人が板厨子ごと抱えて人力で運ぶ。

そして次の当番家に移す。

夏に預かって家で祭った地蔵尊は春になれば移動する。

地蔵尊が町内を動いてその都度の家で祭られることから廻り地蔵と呼ばれていた。

県内事例で数か所だけがあるだけに貴重な仕組みの廻り地蔵は負担が大きくなって手放し、どこかに預かってもらって、そこで祭ることにした。

頼んだお寺は元興寺。

それを預かることはできないと断られて、奈良市教育委員会が管理する史料保存館が受託した。

その関係もあって初の一般公開である。

自治会長がいうには地蔵尊の前で西国三十三番ご詠歌唱えていたそうだ。

そのときの作法に数珠繰りがある。

繰る数珠もその回数を数える数取り木札も寄贈された。

その木札に百万遍とある。

つまり数珠繰りは百万遍数珠繰り。

とはいっても百万回も繰るわけでなく百回だったようだが・・。

ご詠歌を唱える時間はおよそ1時間。

23番辺りで一旦は休憩するが唱えている間はずっと数珠繰りをしていた。

ところが町内の数珠繰りしていた人は高齢化。

身体的負担が大きくなって寄贈するということになった。

ちなみに数取り木札は大札と小札組み合わせ。

一回繰るごとに小札は一枚。

十枚になれば大の札が一枚。

こうして大と小の木札で数を数えていた。

また、展示品にやや小型の伏せ鉦がある。

銅製と思われる伏せ鉦は黒光り。

その色具合から300年間も使ってきたように見える。

と、いうのも県内各地でさまざまな鉦を拝見してきたが、その事例に近いのである。

館長曰く、寄贈された際に底面とかを見たが、記銘の刻印はなかったそうだ。

ちなみに肘塚椚町の町名に由来があるという。

肘塚町に付加した「椚」である。

元々は名の無い町に樹齢百年の大樹があった。

大樹である椚のご神木として崇めていたのであれば「椚」を一文字入れて区別化したということだ。

館長の解説を聞いていられた一人の婦人が云った。

所在地は不明であるが、お嫁さんを迎えた旦那さんとともに引っ越した先に地蔵さんの祭りがあった。

旧村の子どもが主役となって数珠繰りをしていた。

ところが旧村の子供が少なくなり、新町も参加できるようになったという。

親は参加していない地蔵さんの数珠繰りに我が子が参加していたので体験話しを聞いていた。

その村は地蔵さんの祭りに提灯を掲げていた。

掲げ方はたまに目にする鳥居型に設えた提灯吊り。

横一列に並べた提灯立てだった。

それが邪魔になったという意見が出ていると話す。

意見の結果はどうなったのかわからないという。

行事を知らない所で育った人の意見であろう。

これまでずっと継承してきた民俗文化は一つの意見によって左右される時代を迎えている。

トンドの火を見て消防車を呼ぶ人もいる時代は今後どうなっていくのだろうか。

展示物はもう一つある。

東向北町が寄贈された町記録古文書の『萬大帳』である。

その文書に「地蔵会式」の文字が見られる。

その項は文久二年(1862)に記載された事項。

「一.六月廿三日地蔵会式に付 町内地蔵尊江御信心御方々より寄進に而 上がりもの左に」、「一. 石花生(石製花活け) 壱本 施主当町 田中 久」とある。しかも、である。「但し高サ三尺 廻り弐尺斗 形丸に而上蓮花に而 下丸なり 年号月日形入有之候」とある。

サイズから形状まで記した石花生は今もなお東向北町地蔵尊祠左横に建っている。

(H29. 8. 3 SB932SH撮影)