カラスのモチ習俗の話題を提供してくださった天理市長滝の住民。

うちは現区長家だが、分家のY家。

本家にも立ち寄ってほしい、と願われて、急坂の道を下っていった。

長滝町に鎮座する氏神社は九頭神社。

3年後にゾーク(造営事業)があり、保管庫にずっと寝かして(※保存)いた神輿を再生することに決めたそうだ。

損傷激しい神輿修復にかかる費用は高額。

村に大工さんがおるので、そこでやってもらうことにした。

その大工さんは宮大工でもなく、建物建築。本家のY家さん。

顔合わせて、修復中の神輿を見てや、と云われ、尋ねた現一老のY家。

やっぱり、このお家や、と思わず声が出たY家。

過去、何度も伺い、取材させてもらった長谷の年中行事。

中でも、未だに記憶が鮮明に遺っているコンコンサンの行事。

山に、そして急こう配の山道にも雪が積もった日のコンコンサン。

行事の場は、山中にある稲荷社。

登りに村の人たちが困らないように、手すりとして張ったロープ。

その状況下に運動靴で登るのは無理。

取材は諦め下山しよう、と・・

そのことを気遣ってくれたY夫妻。

その日、にわか神主役を務めたYさん夫妻。

急いでお家に戻り、わざわざ登山口まで長靴を持ってきてくれたK夫妻。

ほんとに心から感謝する日だった。

久しぶりにお会いするお二人に、あらためて年賀の挨拶。

10年前、行事取材に世話なった当時の区長さん。

しゃべっている間に私のことを思い出したようだ。

時間を割いて見せてくれた神輿の彫り物が凄い。

ところが欠損多く、顔もわからん。

なんとか見本になるようなものをネットなどに見つけて彫り出した、という彫り物。

屋根から見下ろす姿は下がり龍。

迫力を感じる龍が屋根お支えている。

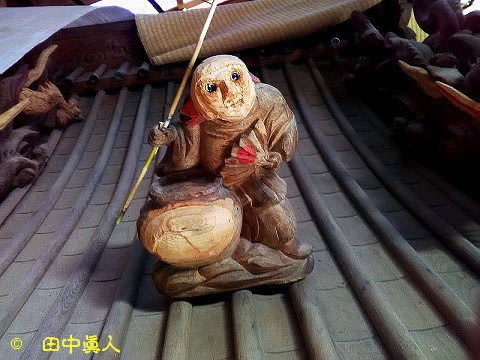

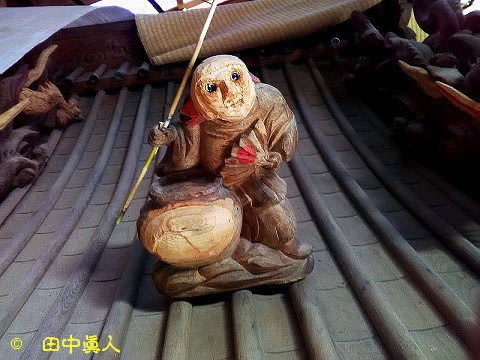

武将でもないような釣竿持つ人物の愛くるしい姿に思わずシャッターを押す。

左手に扇をもつ立ち姿。前に大きな甕。

水甕でなく酒甕のよう思える立ち振る舞い。

宴に舞う酔客なんだろうか。

神輿の周り、狭間四面、4カ所に設える彫り物。

大波に人物。

右端に線描き入れた人物顔スケッチ。

少しずつ補修されている。

隠れている裏側にも数々の彫り物があるから、見せてあげよう、と重機稼動。

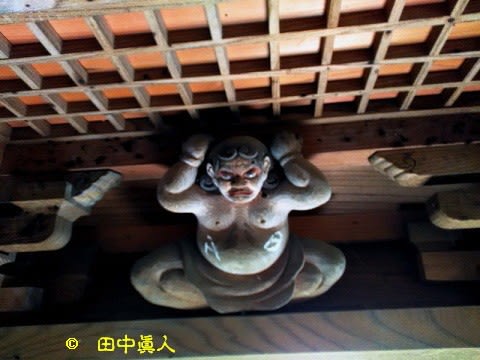

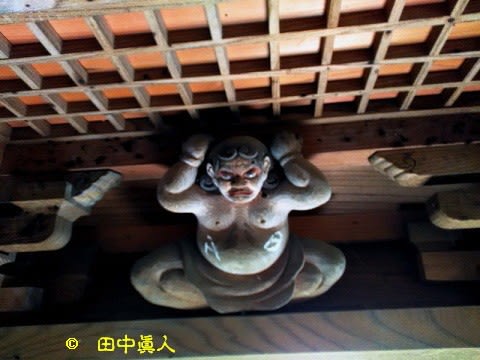

拝見した雲板4カ所それぞれに力士の姿。

神輿の土台を支える姿に圧倒される。

このように力士が支える形は、稀に見る。

力士が支えるのは、狛犬の台座とかに見られる。

各地の神社。くまなく探せば見つかる”支える力士”の姿に力強さを感じる。

上手くできあがったら、声をかける、というが、ちと不安な気持ちも浮かぶも・・。

翌年の5月に再訪し、伺った神輿の修復状況。

神輿は云十年前、それこそ50年前になる。

担ぎ手が少なくなり、担ぐことなくずっと保管してきた神輿。

来年のゾーク(造営事業)に披露できるよう、修復してきたが、ちょっと無理な状況。

ガラスの眼を埋め込んでいた神輿の4隅に設えていた獅子。

眼玉を作る、と息子さんもそう云ってたが、それも無理なような状況にきている、と・・・・・

(R3. 1. 2 SB805SH撮影)

うちは現区長家だが、分家のY家。

本家にも立ち寄ってほしい、と願われて、急坂の道を下っていった。

長滝町に鎮座する氏神社は九頭神社。

3年後にゾーク(造営事業)があり、保管庫にずっと寝かして(※保存)いた神輿を再生することに決めたそうだ。

損傷激しい神輿修復にかかる費用は高額。

村に大工さんがおるので、そこでやってもらうことにした。

その大工さんは宮大工でもなく、建物建築。本家のY家さん。

顔合わせて、修復中の神輿を見てや、と云われ、尋ねた現一老のY家。

やっぱり、このお家や、と思わず声が出たY家。

過去、何度も伺い、取材させてもらった長谷の年中行事。

中でも、未だに記憶が鮮明に遺っているコンコンサンの行事。

山に、そして急こう配の山道にも雪が積もった日のコンコンサン。

行事の場は、山中にある稲荷社。

登りに村の人たちが困らないように、手すりとして張ったロープ。

その状況下に運動靴で登るのは無理。

取材は諦め下山しよう、と・・

そのことを気遣ってくれたY夫妻。

その日、にわか神主役を務めたYさん夫妻。

急いでお家に戻り、わざわざ登山口まで長靴を持ってきてくれたK夫妻。

ほんとに心から感謝する日だった。

久しぶりにお会いするお二人に、あらためて年賀の挨拶。

10年前、行事取材に世話なった当時の区長さん。

しゃべっている間に私のことを思い出したようだ。

時間を割いて見せてくれた神輿の彫り物が凄い。

ところが欠損多く、顔もわからん。

なんとか見本になるようなものをネットなどに見つけて彫り出した、という彫り物。

屋根から見下ろす姿は下がり龍。

迫力を感じる龍が屋根お支えている。

武将でもないような釣竿持つ人物の愛くるしい姿に思わずシャッターを押す。

左手に扇をもつ立ち姿。前に大きな甕。

水甕でなく酒甕のよう思える立ち振る舞い。

宴に舞う酔客なんだろうか。

神輿の周り、狭間四面、4カ所に設える彫り物。

大波に人物。

右端に線描き入れた人物顔スケッチ。

少しずつ補修されている。

隠れている裏側にも数々の彫り物があるから、見せてあげよう、と重機稼動。

拝見した雲板4カ所それぞれに力士の姿。

神輿の土台を支える姿に圧倒される。

このように力士が支える形は、稀に見る。

力士が支えるのは、狛犬の台座とかに見られる。

各地の神社。くまなく探せば見つかる”支える力士”の姿に力強さを感じる。

上手くできあがったら、声をかける、というが、ちと不安な気持ちも浮かぶも・・。

翌年の5月に再訪し、伺った神輿の修復状況。

神輿は云十年前、それこそ50年前になる。

担ぎ手が少なくなり、担ぐことなくずっと保管してきた神輿。

来年のゾーク(造営事業)に披露できるよう、修復してきたが、ちょっと無理な状況。

ガラスの眼を埋め込んでいた神輿の4隅に設えていた獅子。

眼玉を作る、と息子さんもそう云ってたが、それも無理なような状況にきている、と・・・・・

(R3. 1. 2 SB805SH撮影)