2冊の本の感想を、まとめてUPしておく。

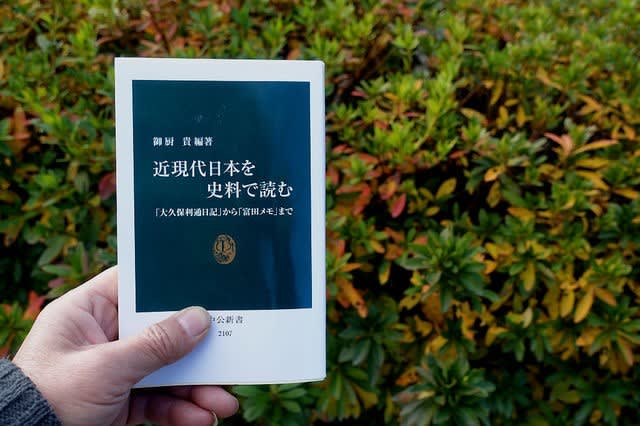

■御厨貴編著「近現代日本を史料で読む 『大久保利通日記』から『冨田メモ』まで」(中公新書 2011年刊)レビュー

地味な本。

一般向けというより、史学科の学生向き、あるいは現代史に深い関心がある中級読者向き。

《歴史は史料に基づき描かれる―。

「昭和天皇独白録」や「富田メモ」をはじめ、新たな史料の発掘は、歴史的事実の変更や確定をもたらす。

なかでも「原敬日記」「高松宮日記」「真崎甚三郎日記」「佐藤榮作日記」など政治家、皇族、軍人が残した日記は貴重な史料であり、ここから歴史が創られてきた。

本書は、明治維新期から現代に至る第一級の史料四十数点を取り上げ、紹介・解説し、その意義を説く。

日本近現代史の入門書。 》(Amazonの内容紹介より)

明治以降の政治家が残した日記、手紙のうち、公刊されたものについて紹介し、考察している。執筆者はすべてが大学教授、准教授。

わたしがこれまで読んだことがあるのは「昭和天皇独白録」のみ。

読んだことはないものの、存在を知っている著作は数冊ある。

しかし、原史料にあたって“現代史”を研究しようとなると、かなり専門性が高くなる。

参考まで、目次を転載しておこう。

序 章 史料とは何か ―日記を中心に

第1章 明治維新と近代 ―「英雄」たちの心の内

第2章 大正・昭和戦前期 ―政党政治への道

第3章 戦争の時代へ

第4章 昭和天皇の記録 ―終戦秘史

第5章 戦後政治と天皇 ―覆される歴史

「原敬日記」「牧野伸顕日記」「木戸孝一日記」「冨田メモ」あたりは興味深いし、文庫化された史料もある。そういったものは、機会があったらぱらぱらと斜め読みくらいしてもいいかな・・・という程度の読者の一人としては、それ以上深入りはできないし、目下その予定もない(=_=)

60年安保前後、70年安保前後あたりになると、わたしにとってもまさに同時代史。

現在昭和史は「お勉強中」なので、そういった流れの中から、ぜひ読んでみたいと思わせる史料が出てくるかもしれない。

しかし、それはもっと先のことになるだろう。

評価:☆☆☆☆

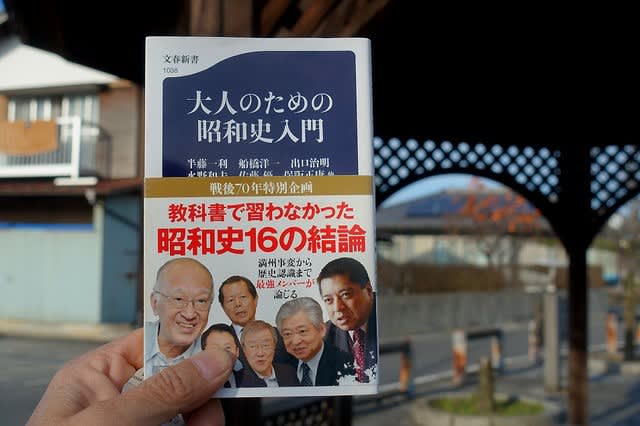

■半藤一利ほか「大人のための昭和史入門」(文春新書 2015年刊)

第一章は、特別座談会と銘打たれ、半藤一利、船橋洋一、出口治朗、水野和夫の4氏による座談会。

そのあと、15人の先生方が、3~4千字ほどの短い論考を寄せている。

この論考の中で、わたし的におもしろかったものだけ、pic-upしておこう。

国際連盟脱退 「松岡洋右も陸相も『残留』を望んでいた」井上寿一

ポツダム宣言 「日本は『無条件降伏』ではなかった」五百旗頭 真

東京裁判 「東京裁判の遺産」日暮吉延

GHQ占領 「日米合作だった戦後改革」福永文夫

人間宣言 「天皇・マッカーサー写真の衝撃」眞嶋亜有

これらは、短いが鋭利な考察がくわえてあり、読み捨てにはできないものがある。

《「戦争はいけない」「軍部が悪玉だった」「指導者が愚かだった」――歴史はそんな悪玉、善玉の二元論では語れません。昭和の日本がたどった戦争の時代16のテーマを、社会のダイナミズムを知る大人ならではの歴史観で読み解く、昭和史再入門の決定版!

現代最強の知性19人が論じつくします。》(Amazon BOOKデータベースより)

昭和史は、読みはじめてみると非常に厄介な分野。しかし、近年の情報公開法によって、新史料がぞくぞく姿をあらわしている。そいう意味では、ホットなジャンルに属するが、どこにポイントを据えるかによって、見えてくる景色はガラリと変わる。

執筆者はもちろん、読者の側も、思想やライフスタイル、歴史認識が問われることになるのだ。

歴史的な史料とはいえ、この時点では、たとえば「昭和天皇実録」がまだ刊行されていない。新史料や刊行物によって、アプローチの方法そのものが、激しく動いているのだ。戦後の一時期、左翼思想が全盛を誇ったことがある。ところが、こういった本を読んでいると、研究者の姿勢も、世の中の枠組みも、21世紀に入って“大いなる変化”が兆している。

それは一概に右傾化とはいえないものである。

国際的な視野の中の日本。一国(この場合は日本)の歴史的把握が、よりグローバルな背景の上に据え直されようとしている。論文により、価値基準の尺度がゆれているともいえるし、日本人が外から吹いてくる、新たな風にさらされているともいえる。

従来からあった、たとえば右翼、左翼といった色分けが、まったく意味を持たなくなったのだ。

ほぼ同時代史の考察となるので、距離がとりにくいという事情もあるし、選択肢がふえたため、主流・反主流、非主流の境界が、把握しにくくなっている。

う~む。

わたし的には、まずは戦後史を、何があったか、なかったか、これまでの常識が、どんな理由で通用しなくなったかといった観点から再確認しておく必要がある・・・と思えた。

先の見えない、非常に困難な時代だし、その変化の激しさに、ついていけるかどうか、あやしいものがある。

しかし、おもちゃ箱をひっくり返したような日々の現実に、茫然自失しているわけにはいかない。

そういう意味で、やや駆け足ではあるが、興味深い論考がならんでいた。とくに瞠目したのは「東京裁判の遺産」日暮吉延。

講談社現代新書から刊行されている日暮さんの「東京裁判」は、近々読んでみようとかんがえはじめた(ノ_-)。

評価:☆☆☆☆

■御厨貴編著「近現代日本を史料で読む 『大久保利通日記』から『冨田メモ』まで」(中公新書 2011年刊)レビュー

地味な本。

一般向けというより、史学科の学生向き、あるいは現代史に深い関心がある中級読者向き。

《歴史は史料に基づき描かれる―。

「昭和天皇独白録」や「富田メモ」をはじめ、新たな史料の発掘は、歴史的事実の変更や確定をもたらす。

なかでも「原敬日記」「高松宮日記」「真崎甚三郎日記」「佐藤榮作日記」など政治家、皇族、軍人が残した日記は貴重な史料であり、ここから歴史が創られてきた。

本書は、明治維新期から現代に至る第一級の史料四十数点を取り上げ、紹介・解説し、その意義を説く。

日本近現代史の入門書。 》(Amazonの内容紹介より)

明治以降の政治家が残した日記、手紙のうち、公刊されたものについて紹介し、考察している。執筆者はすべてが大学教授、准教授。

わたしがこれまで読んだことがあるのは「昭和天皇独白録」のみ。

読んだことはないものの、存在を知っている著作は数冊ある。

しかし、原史料にあたって“現代史”を研究しようとなると、かなり専門性が高くなる。

参考まで、目次を転載しておこう。

序 章 史料とは何か ―日記を中心に

第1章 明治維新と近代 ―「英雄」たちの心の内

第2章 大正・昭和戦前期 ―政党政治への道

第3章 戦争の時代へ

第4章 昭和天皇の記録 ―終戦秘史

第5章 戦後政治と天皇 ―覆される歴史

「原敬日記」「牧野伸顕日記」「木戸孝一日記」「冨田メモ」あたりは興味深いし、文庫化された史料もある。そういったものは、機会があったらぱらぱらと斜め読みくらいしてもいいかな・・・という程度の読者の一人としては、それ以上深入りはできないし、目下その予定もない(=_=)

60年安保前後、70年安保前後あたりになると、わたしにとってもまさに同時代史。

現在昭和史は「お勉強中」なので、そういった流れの中から、ぜひ読んでみたいと思わせる史料が出てくるかもしれない。

しかし、それはもっと先のことになるだろう。

評価:☆☆☆☆

■半藤一利ほか「大人のための昭和史入門」(文春新書 2015年刊)

第一章は、特別座談会と銘打たれ、半藤一利、船橋洋一、出口治朗、水野和夫の4氏による座談会。

そのあと、15人の先生方が、3~4千字ほどの短い論考を寄せている。

この論考の中で、わたし的におもしろかったものだけ、pic-upしておこう。

国際連盟脱退 「松岡洋右も陸相も『残留』を望んでいた」井上寿一

ポツダム宣言 「日本は『無条件降伏』ではなかった」五百旗頭 真

東京裁判 「東京裁判の遺産」日暮吉延

GHQ占領 「日米合作だった戦後改革」福永文夫

人間宣言 「天皇・マッカーサー写真の衝撃」眞嶋亜有

これらは、短いが鋭利な考察がくわえてあり、読み捨てにはできないものがある。

《「戦争はいけない」「軍部が悪玉だった」「指導者が愚かだった」――歴史はそんな悪玉、善玉の二元論では語れません。昭和の日本がたどった戦争の時代16のテーマを、社会のダイナミズムを知る大人ならではの歴史観で読み解く、昭和史再入門の決定版!

現代最強の知性19人が論じつくします。》(Amazon BOOKデータベースより)

昭和史は、読みはじめてみると非常に厄介な分野。しかし、近年の情報公開法によって、新史料がぞくぞく姿をあらわしている。そいう意味では、ホットなジャンルに属するが、どこにポイントを据えるかによって、見えてくる景色はガラリと変わる。

執筆者はもちろん、読者の側も、思想やライフスタイル、歴史認識が問われることになるのだ。

歴史的な史料とはいえ、この時点では、たとえば「昭和天皇実録」がまだ刊行されていない。新史料や刊行物によって、アプローチの方法そのものが、激しく動いているのだ。戦後の一時期、左翼思想が全盛を誇ったことがある。ところが、こういった本を読んでいると、研究者の姿勢も、世の中の枠組みも、21世紀に入って“大いなる変化”が兆している。

それは一概に右傾化とはいえないものである。

国際的な視野の中の日本。一国(この場合は日本)の歴史的把握が、よりグローバルな背景の上に据え直されようとしている。論文により、価値基準の尺度がゆれているともいえるし、日本人が外から吹いてくる、新たな風にさらされているともいえる。

従来からあった、たとえば右翼、左翼といった色分けが、まったく意味を持たなくなったのだ。

ほぼ同時代史の考察となるので、距離がとりにくいという事情もあるし、選択肢がふえたため、主流・反主流、非主流の境界が、把握しにくくなっている。

う~む。

わたし的には、まずは戦後史を、何があったか、なかったか、これまでの常識が、どんな理由で通用しなくなったかといった観点から再確認しておく必要がある・・・と思えた。

先の見えない、非常に困難な時代だし、その変化の激しさに、ついていけるかどうか、あやしいものがある。

しかし、おもちゃ箱をひっくり返したような日々の現実に、茫然自失しているわけにはいかない。

そういう意味で、やや駆け足ではあるが、興味深い論考がならんでいた。とくに瞠目したのは「東京裁判の遺産」日暮吉延。

講談社現代新書から刊行されている日暮さんの「東京裁判」は、近々読んでみようとかんがえはじめた(ノ_-)。

評価:☆☆☆☆