7時半、起床。週末なのに早起き。チャイが体の上に乗ってきたり、足の指を噛んだりするので(「もう起きようよ」と)、目が覚めてしまうのである。猫って早起きなんですね。動物はたいていそうか。

トースト(はちみつ&オリーブオイル)、サラダ+スクランブルエッグ、牛乳、紅茶の朝食。

朝刊は一面ではなくて、「コロナ新語 急速に浸透」という記事に注目。コロナの時代を象徴する用語たち。「不要不急」「コロナ禍」「3密」「ステイホーム」「濃厚接触」「ソーシャルディスタンス」「クラスター」については「(説明なしで)そのまま使うのがよい」=「説明なしでも意味が通じる」が過半数だが、「ウィズコロナ」だけは3割にとどまっている。「ウィズコロナ」は途中から登場した言葉で、最初は「アフターコロナ」という言葉が優勢であったように思う。「アフターコロナ」は「コロナ以後」だから「コロナの感染拡大が起こって以降」という意味と、「コロナが終息した後」という意味の二つを含んでいるが、終息までには相当な時間がかかるだろうという感じになってきてから、「ウィズコロナ」という言葉が使われるようになった。「コロナと共に生きてく時代」ということである。

ちなみに私がこのブログでしばしば使っている「ステイホームタウン」や「不急かもしれないが不要ではない」というフレーズは普及していないようである。

昨日のブログを書いてアップする。

1時を回った頃、昼食を食べに出る。朝方は晴れていたが、雲が出て来た。

東口方面へ。

ベトナム料理の「ティティ」へ行く。ランチは土日しかやっておらず、行くときは卒業生と一緒のことが多いのだが、今日は一人で。相変わらずの人気店で、しかも満席にならないようにコントロールしているらしく、少し待たされた。

揚げ春巻。今日はこれを一人で一皿食べたかったのである。卒業生と来るときは必ず注文する一品だが、一皿をシェアするので、3個しか食べられないのである。子どもが「ヤクルトをコップ一杯飲んでみたい」と夢見るように(いまの子はそんなこと思わないかな)、「揚げ春巻を一皿全部食べてみたい」と思い続けてきたのである。やっと思いがかなった(990円で実現できる安上がりの夢である)。シャアして食べるときは前菜のようなものだが、一皿全部を食べると、それで腹七分目くらいの感じになる。食べ終えて、次の料理の注文はせず、席を立つ。

デザートは「まやんち」で。

空いていて待たずに入れた。

モンブランを注文する前に、昼食の延長で、ルハーブのパイを注文。紅茶はダージリンのセカンドフラッシュ(セリンボン茶園)。

ルハーブ(西洋蕗)は「ティースプーン」で自家製のジャムを購入するようになってその甘酸っぱさが好きになった。添えられているバニラアイスをトッピングして食べると一段と美味しくなる。

これでお腹はだいぶ満たされた。では、デザートだ。

モンブラン。紅茶はカップに三杯分あるので、新たに注文しなくても大丈夫。

砂漠の旅人をなぜか連想する。

帰宅してしばらくして(夕方頃)、ツイッターで店主さんが発信していた。

モンブラン星人の進撃だ。

それからほどなくして「完売しました。ありがとうございました」の発信が届いた。

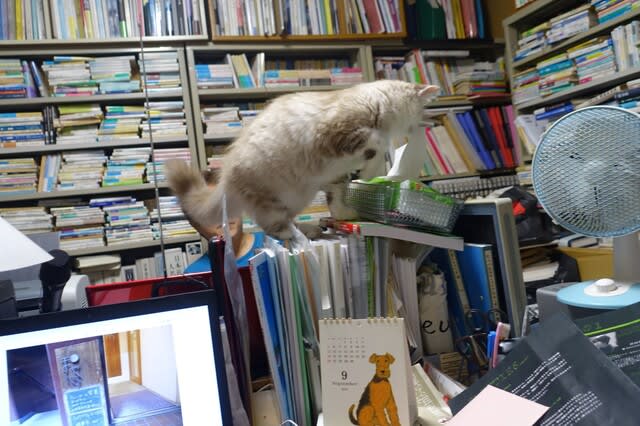

その頃、書斎ではチャイの進撃が始まっていた。

雄々しい姿(メスだけど)。

天(天井)を仰いで一言。「我が人生に一片の悔いなし」(ラオウ)。

下山は別ルートでしてほしい。

夕食は卵と鶏肉とニンニクの茎とブロッコリーの炒め、冷奴、白菜の漬物、茄子の味噌汁、ごはん。

デザートは葡萄(巨峰)。

食事をしながら『漂着者』の最終回(録画)を観る。season2があるようである。

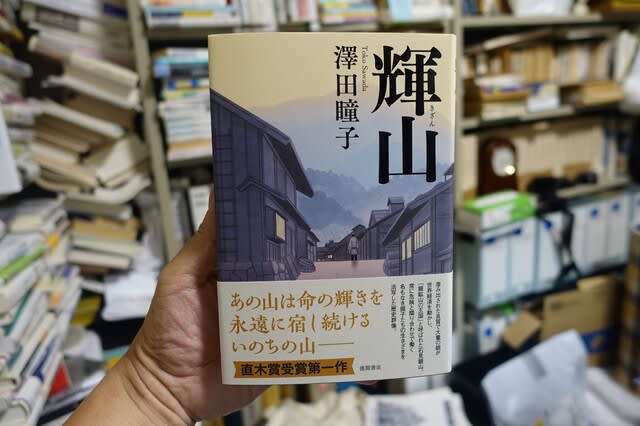

澤田瞳子さんの新作『輝山』が出版元から送られてきた。帯にある通り、直木賞受賞後の第一作である。正確に言えば、書かれたのは受賞以前の2018年3月から2020年5月に京都新聞などに連載された作品であるから、直木賞受賞後の単行本出版第一作ということである。今度の舞台は石見銀山だ。

産み出された良質で大量の銀が世界経済を動かし、「銀鉱山の王国」と呼ばれた岩見銀山。常に危険と隣り合わせで働く名もなき堀子たちの生きざまを活写した歴史群像。

江戸後期、弘化年間。金吾は石見国大森銀山にやってきた。大森代官・岩田鍬三郎の身辺を探るためだ。代官所の中間(ちゅうげん)として働き始めた金吾だが、そこで待っていたのは銀山を支えるため懸命に生きる人々との出会い。命の危険にさらされながら間歩(まぶ)の中で鉱石を採掘する掘子、重い荷を運び母と妹を養う少年、世を憎み、酒浸りの日々を送る僧侶。そして彼らを慈悲深く見守る岩田……。さまざまな思いに触れ、金吾はいつしか彼らに魅せられていく。(本の帯から引用)

澤田さんにお礼のLINEを送る。ありがとうございます。

明日の業務の資料に目を通す。

風呂からて、今日の日記を付ける。

1時半、就寝。