今回はボリュームが大きいのですが、どうかお付き合いの程を。

甲府市・国道20号甲府バイパスと国母通りの立体交差角に位置する交通便利なビジネスホテル「ホテル1-2-3 甲府・信玄温泉」には、外来者も利用できる温泉大浴場がありまして、私も数年前に一度入浴したことがあるのですが、その後2010年頃に全面リニューアルされたという情報を耳にしていたので、遅ればせながらどのような変貌を遂げたのか、ビフォー・アフターを比較しながらレポートしてまいります。まずはビフォーから。

●改修前(2009年)

外観はごく普通のビジネスホテルそのもの。玄関前には「信玄神社」と称する小さな神社が祀られていました。

リニューアル前は、本館にある男女別の内湯と別館にある露天風呂の両方を利用することができましたが、本館と別館との間は連絡通路でつながっているものの、浴室自体は別個に離れていますから、両方を利用する場合は一旦着替える必要がありました。まずは本館の内湯から。

浴室内には大きな主浴槽の他、水風呂と打たせ湯があり、主浴槽の湯口からはゴボゴボと音を立てながら大量のお湯が投入されていました。当時の私のメモを見ますと、お湯に関しては「淡い黄色透明、金気味+重曹味、弱金気臭+弱タマゴ臭+モールっぽい感じ、ツルスベ浴感、しっかりと細かな泡付きあり」と書かれています。

ステップを上がったところには源泉を使用した打たせ湯もあり、再び私のメモで確認しますと「主浴槽の湯口よりもこちらの方が匂いと味ともに強い」と記録されていました。

続いて別棟の露天風呂へ。別館につながるドアを開け、階段を上がってゆきます。

露天風呂とはいえ、ちゃんとした内湯もあり、L字型に曲がった下向きのパイプからドバドバと源泉が落とされ、惜しげも無くオーバーフローしていました。

こちらは露天風呂。別館のお風呂は内湯・露天ともに男女両浴室がシンメトリになっているようです。露天風呂のテラスからは甲府郊外の住宅街やその背景に聳える御坂山地を眺めることができ、天気の良い日には富士山も眺望できるんだそうです(あいにくこの日は全然姿を見せてくれませんでした)。

●改修後(現在の様子)

さて今度は、リニューアルされた後の現在の状況を取り上げてまいります。外観にはあまり変化がないようでして、玄関前の「信玄神社」も健在でした。

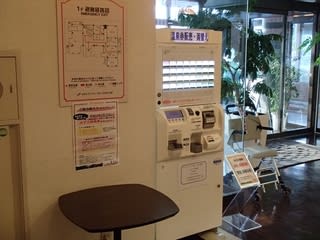

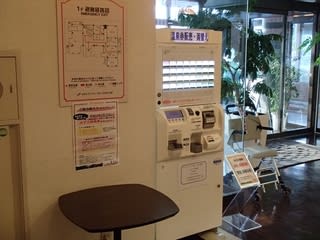

入浴利用客のために設けられた専用の券売機で料金を支払い、フロントに券を提出して、カウンター右手の浴室へ向かいます。リニューアルの甲斐あって、浴室のエントランスゾーンは、エスニック調のスパリゾートを連想させるような小洒落た飾り付けが施されていました。

かつて男女別の内湯が設けられていた本館の浴室は、男女入れ替え制の内湯一室と、家族風呂一室に生まれ変わっていました。つまり、本棟の浴室と別棟浴室が男女入換制となり、宿泊すれば両方利用できるのですが、日帰り入浴ですとその日のスケジュールに合った浴室のみの利用となるわけです。

この日は本棟浴室が女湯、別棟浴室が男湯、という割り当てでしたので、本館浴室は利用することができず、館内表示に従って別館へと向かいました。なおリニューアル前には女性用内湯だった本館の浴室は家族風呂となり、宿泊客のみ別途料金で利用できるんだそうです。

別棟浴室へ。ビジネスホテルなのに卓球台を有しているのは、自らを温泉旅館として認識しているということなんでしょうか。

浴室へ上がる階段はリニューアル前と同じ。

脱衣室はやや狭いものの、洗面台や木目のロッカーなど、とても綺麗で落ち着いたインテリアデザインとなっています。また室内にはエアコンも完備されているので、暑い日も寒い日も体への負担が少ない状態で着替えることができますね。この日は暑かったので、湯上がりのクールダウンにはとても助かりました。

浴室は一見するとあまり変わり映えがないように思えますが、よく見ると全然違うのです。というのも、かつてはシンメトリな造りだった男女両浴室の仕切りに穴を開け、実質的には一つの浴室にしてしまったのです。なるほど、こうすることによって浴室を倍の広さにし、その代わりに本館浴室とこの浴室を男女入れ替え制にしたわけですね。なお洗い場にはシャワー付き混合水栓が7基設置されています。

洗い場に備え付けられている桶や腰掛けには小洒落たものが採用されており、香川県高松郊外の

「仏生山温泉」を思い出します。また備え付けのシャンプー類は、最近山梨県内でしばしば見かけるようになったDHCの製品です。

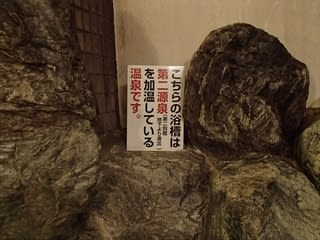

脱衣室側の浴室はかつて女湯だったものと推測され、基本的なつくりは以前とさほど変わっていないように思われます。入浴槽は上がり湯用の小さな浴槽と温泉の主浴槽があり、上がり湯用の槽には沸かし湯(非温泉)が張られています。一方、主浴槽には温泉が掛け流しで投入されており、縁から洗い場へ向かって大量のお湯がオーバーフローしています。

元々男女別の浴室だったところに穴を開けて一体化したため、双方を行き来できるようすべく、浴槽の上に木の桟橋を架けて通路にしています。

こちらは奥の方の浴室で、かつては男湯だったエリアかと思われます。上述のように両方はほぼシンメトリでして、こちらにも大小の浴槽がひとつずつ据えられていますが、主浴槽が温泉である点は手前側と同様ですが、こちらの小浴槽は水風呂になっています(といってもサウナは無いのですが)。またこちら側にも洗い場があってシャワー付き混合水栓が3つ設けられているのですが、訪問日はそのうちの2つが故障中となっており、実質的には洗い場として機能していませんでした。

奥側の温泉槽の様子です。浴槽の底に怪しい金属枠がありますが、ジャグジーなどの稼働は無く、循環も行われておらず、手前側の浴槽と同様に純然たる掛け流しの湯使いが行われています。湯口のスタイルはリニューアル前の男湯時代と全く同じですね。なお手前側および奥側の両主浴槽に関して、特に相違点は見られず、両方共42~3℃の温泉が張られていました。

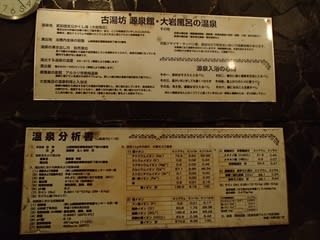

お湯に関しては、リニューアルのビフォー・アフターで特に異なる点はなく、以前とほぼ同様であるかと思われます。具体的に特徴を挙げますと、見た目は淡い黄色の透明でして、浴槽内のタイルの色合いによってかなり濃い黄色に見えますが、実際にはそんなに濃い色では無いはずです。湯口でははっきりとした新鮮金気(非鉄系)の味と匂いの他、重曹的な清涼感のあるほろ苦み、ゴムっぽい苦味、弱タマゴ味と匂い、弱臭素臭とモール臭が感じられます。入浴中は全身の産毛にしっかりと気泡が付着し、重曹泉的なツルスベ浴感と爽快感、そして気泡の付着による軽快感が楽しめました。この手のタイプのお湯は国母界隈でよく見られますね。なお、こちらは1000mボーリングして掘り当てた温泉でして、たまに湯中へ砂が混じったり、温度が急に下がっちゃうことがあるそうです。分析表によれば泉質名は単純泉ですが、とても単純泉とは思えないほど個性的で浴感がはっきりとしたお湯です。

露天風呂も内湯同様に元々2つに分かれていたものを、壁を取っ払って一体化しており、かつての名残で同じサイズの浴槽が2つ並んでいます。一応手前側は「替わり湯」で奥が「富士見の湯」と名付けられているのですが、訪問日には両者に違いはなく、全く同じ状態のお湯が張られていました。

露天風呂では槽内の底面より供給され、隅のオーバーフロー管より排湯されています。槽内供給ですから静かな状態で湯浴みできるのが嬉しいですね。外気の影響を受けてか、露天の両浴槽ともに内湯よりもぬるい41℃くらいの湯加減が維持されており、露天風呂に浸かるお客さんは皆さん長湯を楽しんでいました。ここに限らず山梨県の温泉にはぬるめの浴槽が大変多く、甲斐国はぬる湯の天国ですね。

見晴らしの良いテラスには腰掛けもあるので、ここでクールダウンすることも可能。

テラスからは富士山が眺望できるはず…ですが、前回訪問時同様にこの日も雲に邪魔されて、その手前の御坂山地までしか望むことができませんでした。墓地越しに山々が広がるのんびりした風景を眺めていたら、突然町内に防災放送が流れて「熊が出ました」という注意が喚起されました。をいをい、マジかよ…。

重曹のおかげで湯上がりはサッパリ爽快、汗の引きや清涼感も良好です。かなりクオリティの高いお湯なのですが、周囲には他にも良い温泉が点在しているので、存在感がいまひとつなのが残念なところ。でもネット上でのホテルの評判は高く(特にコストパフォーマンス面)、実際にこの日も駐車場には他県ナンバーの車がたくさん止まっていましたので、温泉のみならず宿泊を含めたトータル面で評価をすれば、相当利用価値が高くなるのでしょうね。なお、甲府名物の鳥もつ煮で有名なお蕎麦屋さん「奥藤本店」は徒歩圏内にあります。

単純温泉 44.0℃ pH7.6 425L/min(掘削動力) 溶存物質0.7226g/kg 成分総計0.7419g/kg

Na+:133.6mg(74.87mval%), Mg++:12.2mg(12.89mval%),

Cl-:54.3mg(19.54mval%), HCO3-:381.9mg(79.95mval%),

H2SiO3:114.3mg, CO2:19.3mg,

※現在掲示されている分析表はリニューアル前と同じものです。

身延線・国母駅より徒歩12分(1.0km)、もしくは甲府駅より

山梨交通の路線バス「南湖経由鰍沢営業所(53番)」または「山梨大学付属病院(56番)」で上条バス停下車、徒歩1~2分

山梨県甲府市国母8-1-1

地図

055-221-7000

ホームページ

立ち寄り入浴:7:00~10:00、15:00~23:00

500円

ロッカー・シャンプー類・ドライヤーあり

私の好み:★★+0.5