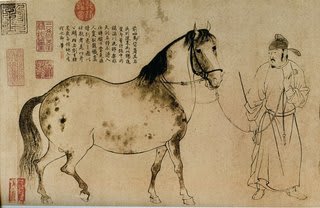

中国・北宋時代の画家、李公麟(りこうりん)(1049~1106年)という人の作、

「五馬図巻」が昨年(2019年)東京国立博物館(東博)で、展示されていたのです

が、私は全く知りませんでした。「五馬図巻」という絵そのものも知りませんでした。

有名な文人画で、通暁する人たちにとっては、国宝あるいは世界の宝ともいうべき

作品だそうですが、戦後 行方不明となっていて約80年ぶりに見つかったという代物

です。 昨年、東博で展示されたというのも、書の特別展「顔真卿(がんしんけい)

王羲之を超えた名筆」の目立たない場所にひっそりと展示されていたというのです。

なんだか意味ありげな扱いを受けている作品のような気がしました。

五馬図巻(部分)

(Wedge Infinityより)

(Wedge Infinityより)

最近手元に来た会報に、『「五馬図」再び世に現る』(板倉聖哲氏、東京大学東

洋文化研究所所長)の記事があり興味がひかれたので、ネットなども参照しながら

取り上げてみました。

五馬図巻は、11世紀に描かれた、李公麟(りこうりん)作の名品で、中国の歴代

王朝で愛蔵されたそうですが、1921年に小説家、芥川龍之介が北京を訪れた時には、

清王朝終焉のあのラストエンペラー「溥儀」の教育係の私邸で、実見したとあり、

彼の手帳には『toute realiste(総じてリアリズム)』『すばらしいものだ』と記

されていたそうです。

その後明治期に中国人によって日本にもたらされ、昭和3年の昭和天皇御即位大礼

の祝賀祈念の展覧会にも特別展示(東博にて)されたとありますから、多くの人々

は実見されたのでしょう、その後昭和 5年には、日本人が購入し、同8年には重要

美術品に指定されますが、その後姿を消し行方不明となってしまったそうです。

それ以降は、モノクロのコロタイプ版複製によって知られるのみであったのです。

まったく音沙汰の無かった「五馬図巻」は、2017年に突然東博に寄贈されたとい

います。寄贈者は明かされていないのですが、もしオークションなどであれば億の

値段が付くだろうとあります。 そんな有名で、世界的な価値のある絵画が、無事

発見されながら、報道もされず2年後の 書の「特別展」で、密かに展示されていた

というのもなんだか腑に落ちない気がします。

この展示の時に、東博の収蔵である「五馬図巻」についての質問に対して、東博

の回答は、あっさり「1928年に東京府美術館で展示されていたようです」とあるのみ

で、何かしら裏の事情があるのではないかと思わせています。

李公麟は、彩色を排して墨線のみで描く唐代の白描画を復興した人であり、特に

馬の絵に優れ、なかでも人物と併せ描いた5枚絵の五馬図巻は逸品として知られて

おり、板倉教授によれば『線の強弱だけで遠近感を示し、繊細な濃淡で人や馬の肌

の質感と立体感を表す。筆致の巧みさは想定以上で、白黒図版では決して分からな

かった』とあります。また、板倉教授編原寸大のカラー図録「李公麟『五馬図』」

が羽鳥書店から刊行されていました。

五馬図(板倉聖哲編、2019、鳥羽書店)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

山水画の分類は大きく、中国北・南宋時代に呼応して、主に宮廷画家(職業専門

画家)による北宋画と 文人による南宋画(南画)へと発展があり、後世に広く継承

されているのは南画で、日本では、渡辺崋山、岡倉天心、池大雅、俵屋宗達、尾形

光琳などが挙げられ、北宋派としては、雪舟(狩野派)などがあります。

当ブログ 2017.7.8 に、水墨画展「長谷川等伯と雪舟」(帝国劇場9階、出光美

術館)を記事アップしていました。

この時は、墨の濃淡でこうも表現できるものか・・と感心させられ通しで、友人

と共に水墨画を堪能したのでした。

下のyoutubeの 1'56”あたりに 2”ほど写っています。

東京国立博物館 特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます