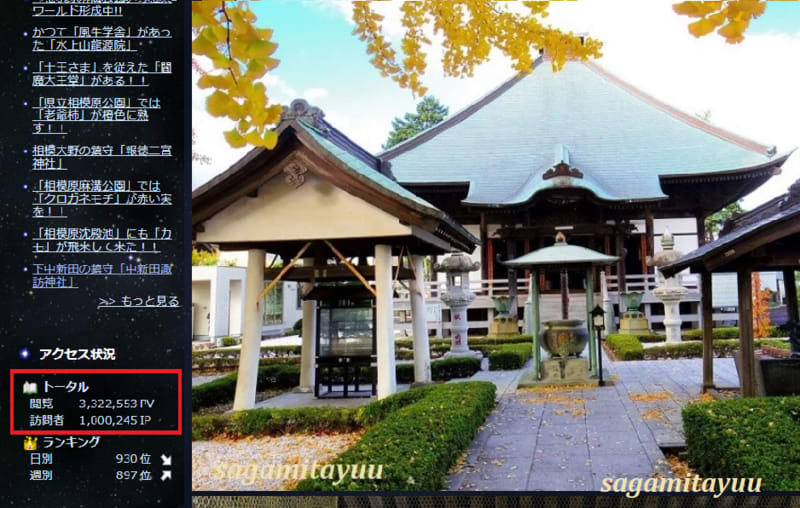

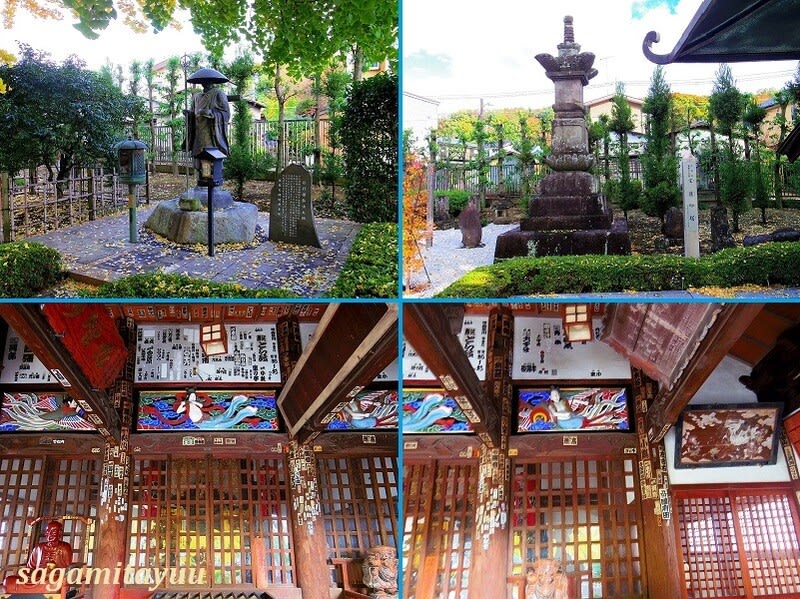

相模太夫自身の自分史作り、旅の記録、行動記録として2013年3月に「旅は一枚の写真から始まる!!」をテーマとして「相模太夫の旅録=tabilog」を開設した。背景には訪れた今日の旅地の生の情報を撮りたい、そして届けたい、発信したい、共有したい思いが込められている。今年11月「相模太夫の旅録=tabilog」も9年半が経過、投稿記事件数もトータル6千を超えた。開設当初は少なかった閲覧も徐々に増え昨日には「アクセス332万件」、そして「訪問者の方が100万人」到達という記念すべき日となった。これも偏に多くの方々にご訪問頂いた賜物であり感謝、感謝の一言に尽きます。「相模太夫」は国内外の目的を決めた旅は勿論、日常のプライベイの外出や散策で出会った自然の風景、四季の花々、イベントやお祭り、寺社などの旅地=訪問地では感謝の気持ちをもって、訪れたその日にしか撮れない文字通り「一期一会」、「一旅一会」での一枚を愛機(カメラ)に収め続けた。「百聞は一見に如かず」の言葉どおり旅は多くのことを教えてくれる。「相模太夫=tabilog」の写真(画像)、記事により是非「訪れてみたい」、「行ってみたい」、「撮ってみたい」と感じて旅の一助、思い出作りの一つとなっていますれば幸いです。「相模太夫」も皆様の素敵な写真(画像)、記事を楽しみにお待ちしています。(2211)