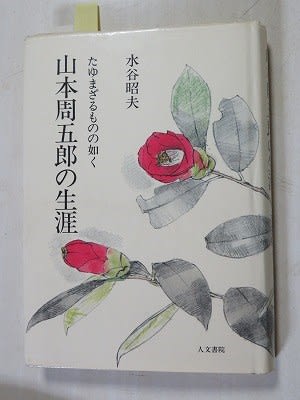

このところ山本周五郎に再び関心を持ち始めている。そこで、水谷昭夫『山本周五郎の生涯』(人文書院、1984.6)を読み終える。若いころ、小林正樹監督の映画「いのちぼうにふろう」(山本周五郎原作『深川安楽亭』)をボロボロ泣きながら観たことがある。やくざ役の仲代達也らが命がけでピュアな若者役の山本圭を守っていく物語だ。周五郎文学はそうした心に傷がある者や弱い立場の女性・マイノリティへの優しいまなざしや絶望的な環境の中の希望というものがどこからくるものか、を知りたくなった。その理由が本書で分かってきた。

道楽者の父が消えてから周五郎と母は「飢え」との戦いに直面する。自伝を書かなかった周五郎を作者はその作品に反映しているのではないかとして分析する。その結果作者は、「<飢え>てなお、人はその中に知恵と、輝きと人間的な思いやりを出すものだということ」を母の生きざまが小説の中に強烈に散りばめられていることを読み取る。さらに、周五郎は質屋への奉公を父に強いられるが、そこで仕事の厳しい丁稚生活とそこに来る来客の人間模様をつぶさに観察する。その生活のわずかな合間から職場にあった本を読み漁る。読書をする少年をただ者ではないと物心両面の支援を惜しまなかったのが質屋の主人「山本周五郎」だった。ぺンネームは感謝をこめてここから生まれる。

小説のモチーフについて周五郎が語る。歴史に残る事件があったとき、それはそこでどういうことがあったかということではなくて、そのときに主人公がどういう思いをしたかを推察すること、それ以上に、そこから彼がどういうことをしようと思ったかということを探究するのが文学の仕事だ、と述べている。 そういえば、先日読んだ『虚空遍歴』の主人公は志半ばで死んでしまうという終わり方だった。大衆小説にある勧善懲悪やヒーローが最後に勝つという描き方はしない。

周五郎がデビューした昭和初期は、プロレタリア文学・芸術至上主義・老大家の存在・戦時体制という文学者にとってもきわめて閉塞した時代だった。しかし周五郎はそれらにくみしなかった。それどころか、文壇の大御所だった菊池寛に多くの文学者が忖度していたが周五郎は反旗をひるがえすなど、あえて赤貧の作家生活を保持してきた。著者は、「おのれの<苦悩>をただ一つの武器として、この時代にむかっていった」と指摘する。周五郎文学ののっぴきならぬルーツをバネにした生きざまを垣間見た本書だった。軽佻浮薄の現代で周五郎文学の価値はますます高くはなるとしても、読み手の感性がそれを受け止められるだろうかと、どさくさのカオスを体験している爺としてはちょいと心配している。

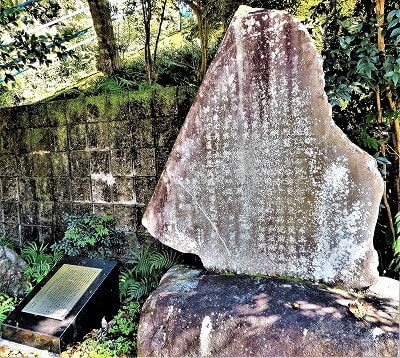

(画像はwikipediaから)

(画像はwikipediaから)