※PCでご覧の方で、文字が小さく感じられる方は、左サイドバーの「文字サイズ変更」の「大」をクリックしてお読み下さい。

中学3年生までは野球少年だったので、

本格的な読書体験は、高校1年生からということになる。

間違って進学校に合格してしまい、

高校1年生の私は、勉強においても、読書量においても、

クラスメイトのレベルに追いつくのに必死であった。

勉強の方は一向にレベルアップしなかったが、

読書の方は「一日一冊読破」を日々実行していたので、

その読書量はかなりのスピードで増していった。

夏目漱石、森鴎外、太宰治、坂口安吾などの過去の名作ばかりでなく、

大江健三郎、安倍公房、遠藤周作などの現代文学もむさぼるように読んだのだが、

その中に、三島由紀夫の諸作品もあった。

考えてみるに、私が高校1年生になった昭和45年(1970年)は、

三島由紀夫はもちろん、

志賀直哉、川端康成、井伏鱒二、大岡昇平、檀一雄、安部公房、井上靖、井上光晴、遠藤周作、吉行淳之介、福永武彦、松本清張、司馬遼太郎、高橋和巳、開高健などもまだ生きており、

そのほとんどが現役作家として次々に新作を発表していた時代で、

読書する側としてはとても贅沢で、幸福な時代であった。

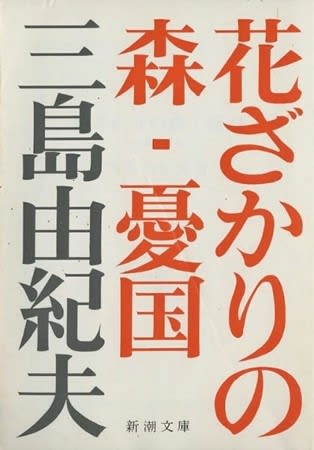

三島由紀夫の作品は、

最初はやはり『金閣寺』や『潮騒』や『仮面の告白』などの代表作を読んだ。

そして、「花ざかりの森」という短編(中編と解釈する人もいる)を読んだときに仰天した。

なぜなら、この作品は、三島由紀夫が16歳の時に執筆した作品だったからである。

祖先への強い憧れとアンニュイな雰囲気が漂う、

追憶と観念的な挿話が断片的に織りなされている詩的な作品であったのだが、

高校1年生の私と同じ年齢の頃に、

三島由紀夫がこのような文章を書いていたことに驚愕したのだった。

昭和45年(1970年)11月25日(水)

三島由紀夫が、憲法改正のため自衛隊の決起(クーデター)を呼びかけた後に割腹自殺をするという、三島事件が起きる。

その日の午後、担任の国語教師から、

「三島由紀夫が割腹自殺をしたらしい」

と知らされる。

芥川龍之介(昭和2年〈1927年〉7月24日自殺、享年35歳)や、

太宰治(昭和23年〈1948年〉6月13日自殺、享年38歳)の自死は、

私が生まれる前の出来事なので、知識として知っているだけであったが、

三島由紀夫の自殺は、

〈文豪と呼ばれる作家は、やはり自殺するのか……〉

と漠然と思ったし、

歴史的な事件に立ち合っているかのような衝撃があった。

その後、いろんな本を読んで、自決に至る思想的な背景も知ることになるが、

私自身はそのことにはあまり興味がなくて、

三島由紀夫の右翼思想は、自らの理想とした“自決”を理由づけするもの、

飾り立てるものでしかないような気がした。

だから、

三島由紀夫と東大全共闘との討論会のことは、彼の死後知ったのであるが、

そのことに対しても、ほとんど興味がなかった。

三島由紀夫の文学的な才能は評価していたものの、

右翼的思考を深め、右寄りになればなるほど、

文学者としての価値は低下していったような気がした。

大人になると、三島由紀夫の作品はほとんど読まなくなり、

今日まで、私にとっては過去の作家になっていた。

なので、

『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』という映画が公開されると聞いたときも、

あまり見たいとは思わなかった。

昭和44年(1969年)5月13日、

東京大学駒場キャンパスで行われた三島由紀夫と東大全共闘との伝説の討論会を、

テレビ局としてはTBSが唯一取材していた。

その映像を流すだけのドキュメンタリーだったら、

おそらく見なかっただろう。

だが、映画『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』は、

TBS緑山スタジオで新たに発見された討論会のフィルムをもとに、

元東大全共闘(芥正彦、木村修、橋爪大三郎)

元楯の会(篠原裕、宮澤章友、原昭弘)

三島由紀夫を論じる文化人(平野啓一郎、内田樹、小熊英二、瀬戸内寂聴)

など、当時の関係者や現在の文学者・ジャーナリストなどに取材したものを加え、

討論会を、より解りやすく、より面白く、より深く楽しめるようにしているという。

監督は、豊島圭介。

このブログでのレビューを書いた、

『ソフトボーイ』(2010年)

『森山中教習所』(2016年)

などの監督で、個人的に親しみを感じている人物なので、

作風的に、三島由紀夫とも全共闘とも無縁に思えるものの、

〈どのような作品に仕上げているのか……〉

と興味が湧いた。

で、(新型コロナウイルスの影響でほとんど観客のいない)映画館へ駆けつけたのだった。

時は、1968年5月13日。

東大駒場キャンパスの900番教室に、

1000人を超える学生たちが集まり、

三島由紀夫を今か今かと待ち受けていた。

旧体制変革のためには暴力も辞さない東大全共闘のメンバーが、この討論会の首謀者だ。

「三島を論破して立ち往生させ、舞台の上で切腹させる」

と盛り上がり、

異様なテンションが充満している敵地に、

三島由紀夫は警視庁の警護の申し出を断り、

単身で討論会に乗り込んで行った。

この頃の三島由紀夫は、ノーベル文学賞の候補にもあがった世界的な文豪であると同時に、

俳優、映画監督、舞台演出家としても活躍し、

その一挙手一投足が常にメディアを賑わせるスーパースターであった。

一方で、肉体を鍛え上げ、民兵組織《楯の会》を率いる天皇主義者としても知られていた。

どこをとっても正反対で真逆の三島由紀夫と東大全共闘。

言葉の銃で撃ち合い、

論理の剣で斬り合う、

スリリングな討論の火蓋が切られたのだった……

討論会の様子は、

これまで出版された関連本や、

ネットの動画などで知っていた。

だが、映画館のスクリーンで見ると、迫力があり、

まるで自分がその討論会に参加しているかのような臨場感があった。

私が個人的に驚いたのは、

現在の元全共闘メンバーが語った、

「革命はできると信じていた」

という言葉だった。

ほとんどのメンバーが、

「革命はできると信じていた」

と語っているのだ。

なぜ驚いたのかといえば、

当時、中学生だった私は、

まったくそうは思っていなかったからだ。

体制に反抗している学生という認識はあったが、

それは青春の一時期に罹る麻疹(はしか)のようなもので、

時期が過ぎれば、自然と治まるものだと思っていたからだ。

麻疹ウイルスにより引き起こされる感染症は、

免疫がなければ罹り、その後、二度と罹ることはない。

事実、学生による政治闘争は自然消滅し、

今では当時のことを知る人も少なくなっている。

今の学生たちは、親から“免疫”を受け継いだかのように、

体制に反抗する“そぶり”さえ見せない。

むしろ体制側に気に入られるようにすり寄っているかのよう。

自民党が選挙における有権者の年齢を引き下げたいという意図は、

この若者たちの保守化と無関係ではない。

話が脱線してしまったが、

当時は、私だけではなく、一般大衆は、

学生の政治闘争で革命が起きるなんで、誰も思っていなかったと思う。

体制側に挑む学生たちに同情し、応援する気持ちはあったが、

そのことによって政治体制が変わるなんて、1ミリも思っていなかった。

私が佐世保の中学生(日宇中学校)だったときに、

「佐世保エンタープライズ寄港阻止闘争」(1968年1月17日~19日)が起きたが、

佐世保駅に機動隊が待ち構えているので、

ひとつ前の日宇駅で下車し、闘争に向かう全学連の学生たちを、

佐世保市民は陰ながら応援していた。

だが、応援むなしく、突入は機動隊に阻止され、数十人の学生が逮捕された。

ほぼ同時期に起こった、

東大安田講堂事件(1969年1月18日~1月19日)以後、

東大全共闘は急速に退潮し、1969年中には東大紛争は完全に収束するに至った。

三島由紀夫と東大全共闘との討論会は、

まさにその沈みゆく状況において開催されていたこともあって、

東大全共闘の焦燥感も滲み出ており、

緊迫感のあるものになっている。

そして、本作を見ながら、彼らの、

「革命はできると信じていた」

という言葉は、本当だったのかも……と思った。

彼らの“本気”を知らされたような気分になった。

三島由紀夫は、この討論会のことを、

『討論 三島由紀夫vs.東大全共闘 ―美と共同体と東大闘争』という本の中で、

次のように語っている。

パネル・ディスカッションの二時間半は、必ずしも世上伝わるような、楽な、なごやかな二時間半であったとはいえない。そこには幾つかのいらいらするような観念の相互模索があり、また了解不可能であることを前提にしながら最低限の了解によってしか言葉の道が開かれないということから来る焦燥もあった。その中で私は何とか努力してこの二時間半を充実したものにしたいという点では全共闘の諸君と同じ意志を持っていたと考えられるし、また、私は論争後半ののどの渇きと一種の神経的な疲労と闘わなければならなかった。(中略)また、了解不可能な質問と砂漠のような観念語の羅列の中でだんだんに募ってくる神経的な疲労は、神経も肉体の一部であるとするならば、その神経の疲労と肉体の疲労とのかかわり合いが、これを絨毯の上の静かなディスカッションにとどめしめず、ある別な次元の闘いへ人を連れてゆくという経験も与えてくれた。

「了解不可能な質問と砂漠のような観念語の羅列の中で……」

とは、まさに“言い得て妙”で、

東大全共闘のメンバーの「了解不可能な質問と砂漠のような観念語の羅列の中で」、

三島由紀夫は、彼らに、誠実に、丁寧に、噛んで含めるように語りかける。

本作で内田樹が、

「この1000人を説得しようと思っているんですよね」

と語っている通り、

やはり、三島由紀夫は、本気で彼らを説得しようとしていたのかもしれない。

敗北しかかっているが「革命はできると信じている」東大全共闘のメンバーが、

「敗北している」と決めつける三島由紀夫に論争を挑み、論破しようとする。

対する三島由紀夫は、彼らの「了解不可能な質問と砂漠のような観念語の羅列」に辟易しながらも、大人の対応で本気で説得を試みる。

内容はともかくとして、その論争が面白くならないはずがない。

上映時間の108分があっと言う間であった。

映画のラスト、

本作に登場した人物の“現在”が示される。

芥正彦は、

ホモフィクタス主宰。劇作・詩・演出・舞踊・俳優・アートパフォーマー。

木村修は、

東大農学部農業工学科卒業後、地方公務員となる。

小阪修平は、

駿台予備学校論文科講師をしていたが、2007年8月10日に急逝。(享年60歳)

三島由紀夫は、

この討論会の1年半後、自衛隊の決起(クーデター)を呼びかけた後に割腹自殺。

まるで、『アメリカン・グラフィティ』風なラストに、

過ぎ去った“青春の光と影”のようなものを感じてしまった。(コラコラ)

この昭和44年(1969年)5月13日に行われた三島由紀夫と東大全共闘との討論会の翌月、

昭和44年(1969年)6月24日未明、立命館大学文学部史学科に在籍する20歳の女子大学生が、二条駅~花園駅間の山陰本線で、上り貨物列車に飛込み自殺する。

その人の名は、高野悦子。

『二十歳の原点』(高野悦子) ……刊行から40年、今でも私の「心の書」……

と題して、かつて、このブログにも記しているが、(コチラを参照)

学園紛争時代のことで真っ先に思い出すは、彼女のことである。

この時代、多くの学生が傷つき、自ら命を絶っているが、

勇ましく闘った学生たちと共に、忘れてならないのが、

高野悦子をはじめとする、己の内面と向き合っていた人々のことである。

今年も、6月24日の命日が近づいているが、

『二十歳の原点』も近いうちに読み返したいと思っている。