私が金子みすゞに関心を持つようになったのは、

いつの頃くらいからであったろうか……

徒歩日本縦断した1995年に、

旅の途中で金子みすゞの故郷・仙崎に立ち寄っているから、

それ以前からということになる。

金子みすゞを世に知らしめた矢崎節夫の『童謡詩人 金子みすゞの生涯』が刊行されたのが1993年、

TV番組『知ってるつもり』が金子みすゞについて放送したのが1994年だから、

おそらくこの頃であったろうと思われる。

徒歩日本縦断したとき、

旅先から地元の新聞社に原稿を送って、

「ふらふらぶらぶら日本縦断の旅」というタイトルの紀行文を連載していたのだが、

その中で、金子みすゞについて、次のように記している。

今回の旅で、ぼくが、立ち寄ることを楽しみにしていた町のひとつに仙崎がある。

幻の童謡詩人と語り継がれている金子みすゞのふるさとだからだ。

金子みすゞは明治36年に生まれ、

大正末期優れた作品を発表し、

西條八十に「若き童謡詩人の巨星」とまで称賛されながら、

26歳の若さで世を去っている。

没後その作品は散逸し、永きにわたって忘れ去られた存在であったが、

近年、遺稿集が見つかり出版されたことにより、

その詩句の数々は、いま確実に人々の心に広がり始めている。

みすゞの作品には、平易な表現の奥に、つくりものではない発見や感動があり、

ぼくはその作品に接するたびに、心を激しく揺さぶられる。

仙崎の町の「みすゞ通り」にはみすゞの墓所や童謡の素材となった多くの場所が点在しているし、

「みすゞ公園」にはみすゞの詩にちなんだ樹木や詩碑がある。

佐賀からは比較的近いので、ぜひ一度訪ねてみてほしい。

あなたがすでに忘れ去っているものにきっと出合えるハズです。

朝焼小焼だ

大漁だ

大羽鰮(いわし)の

大漁だ。

浜は祭りの

ようだけど

海のなかでは

何万の

鰮のとむらい

するだろう。

「大漁」金子みすゞ

矢崎節夫著『童謡詩人 金子みすゞの生涯』を読み、

『知ってるつもり』を観て、

その後、映画化された、

『みすゞ』(2001年、紀伊國屋書店制作、監督:五十嵐匠、主演:田中美里)や、

ドラマ化された、

『明るいほうへ 明るいほうへ』(2001年、TBS制作、主演:松たか子)や

『金子みすゞ物語〜みんなちがってみんないい〜』(2012年、TBS制作、主演:上戸彩)

なども鑑賞し、

金子みすゞの物語は、

なんだか(私の大好きな)『野菊の墓』のようなイメージで捉えられていた。

金子みすゞが民さんで、

弟の正祐(雅輔)が政夫というイメージ。

正祐はみすゞの実の弟であるが、

幼くして母の妹(みすゞにとっては叔母)の嫁ぎ先である上山家に養子に出されたので、

正祐はみすゞを姉とは知らずに育ち、

ほのかな恋心を抱く。

このことは

矢崎節夫著『童謡詩人 金子みすゞの生涯』に矢崎と正祐の対談があり、

正祐(雅輔)ははっきりこう語っている。

矢崎 雅輔さんは、従姉のみすゞさんに淡い恋心を持っていたと思うのですが……

雅輔 そういう気持ちはありました。みすゞが女学校を卒業して、その春頃でしたでしょうかねえ。それまで袴をはいていたのが、赤い晴れ着を着てきたんです。そして、その辺に赤い女の子らしいものがかけてあったりすると、ああ、女の子っていいものだなあ、と。家は、母親しか女の人はいませんでしたし、女中さんも二人ほどいましたが、女っ気はありませんのでしたから。

そういえば、みすゞと私が一緒に写っている写真がありますでしょう。あれはこの頃のもので、仙崎の夏の祇園さんの祭りにでかけていって、金子の家の一番奥の座敷の辺で写したものです。

正祐(雅輔)がみすゞに好意を抱いていることを知った正祐の父(義父)の松蔵は、

自身が経営する上山文英堂の番頭格の男性とみすゞを結婚させる。

だが、その結婚も長く続かず、夫から淋病を感染させられ、離婚。

一人娘も夫に取られそうになり、自死。

その死が、『野菊の墓』の民さんの死と重なり、

落胆し、後悔する正祐(雅輔)が政夫のイメージと重なっていた。

そんな私に、ある種の衝撃を与えてくれたのが、

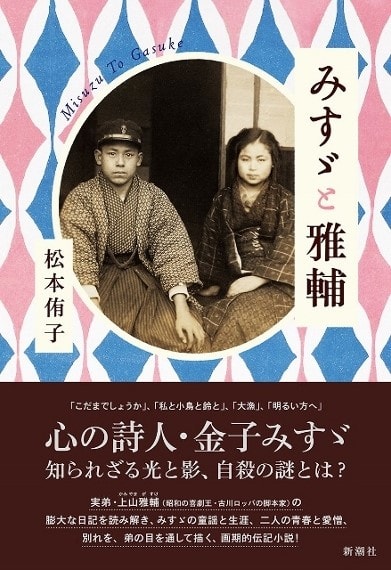

本日紹介する本『みすゞと雅輔』(松本侑子/新潮社/2017年3月1日発行)である。

『みすゞと雅輔』の新しい点は、

「弟・雅輔(がすけ)から見た金子みすゞ」が描かれているということである。

雅輔の約70年分の日記と回想録が、

2014年に四国(高知県の図書館)で見つかり、

著者の松本侑子が3年がかりで読解し、新事実を発見している。

この小説の調査は2013年から始めた。親族を訪ね、参考文献の著者にお話をうかがい、ゆかりの土地を取材したが、雅輔の日記帳が、没後に行方知れずとなっていて、生涯の大半が不明だった。たとえば昭和3年に下関のみすゞと離れて上京した経緯も、古川ロッパのいる文藝春秋社「映画時代」編集部に入ったきっかけも謎であり、創作の根拠とする事実関係のほとんどが分らず、執筆は中断した。

ところが翌2014年、所在不明だった「日記」など、計89冊の手書きの資料が四国にあることが分かった。これは雅輔とみすゞから差し伸べられた救いの手に思えた。それを読み解いて本作を書くことができた。(『みすゞと雅輔』の後書きより)

TVドラマなどを観て、金子みすゞの生涯をイメージしていた人は、

この本に書かれている新事実を読み、大いに驚かされることであろう。

たとえば……

みすゞが26歳で自死した理由は、

親権をめぐる夫との対立や淋病の苦しみであった……

みすゞの夫は、酒飲みの放蕩人で、

みすゞに淋病を感染させ、一人娘まで奪い取ろうとした、

血も涙もない人間だ……

といったような固定観念にも似たこれまでのイメージは、

少なくともこの小説にはない。

聖女・みすゞでもないし、

極悪人の夫でもない。

それぞれが活き活きとした“人間”として描かれているのが、本書の優れた点だ。

日記や回想録に書かれてあった一行の事実から想像を脹らまし、

小説としてリアルに活写する……

本書は、それが成功している。

本の表紙(カバーの下)に、

創作の元となった雅輔日記の原文を印刷してある。

表表紙(左)は、

みすゞ急死の電報「テルコキュシス」が東京の文藝春秋社で働く雅輔に届いた昭和5年3月10日の日記。

これを元に、『みすゞと雅輔』の序章「電報」と第15章「鯨法会」が書かれた。

裏表紙(右)は、

雅輔が下関を去る昭和7年2月1日の日記。

これをもとに、『みすゞと雅輔』の終章「朝日丸」が書かれた。

日記には、「朝日丸という船に乗って出航した」とあるが、

その情報だけを頼りに、1章分、すべて創作したという。

日記と小説の文章を読み比べてみれば、

著者・松本侑子の情熱と想像力が存分に味わえることだろう。

明治36年生まれで、昭和5年に亡くなった金子みすゞなので、

みすゞも雅輔も、随分昔の人だと思っていたが、

本書を読んで、考えを改めさせられた。

(林)芙美子はテル(金子みすゞ)と同い年で、(305頁)

テルより二歳年下の平林たい子(305頁)

テルより一歳年下の窪川(佐多)稲子(306頁)

などの記述があり、

宇野千代は金子みすゞよりもかなり年上で、

林芙美子は同い年、

平林たい子や佐多稲子もほぼ同時代人と知って、

金子みすゞを随分近しい人に感じた。

雅輔に至っては、平成元年(1989年)まで生きており、

劇団若草を設立して、

竹脇無我や桃井かおりや坂上忍などにも演技を指導していた……と聞けば、

もう同時代の人と思ってしまう。

金子みすゞの投稿のライバルであった島田忠夫や佐藤よしみなどにも目が向けられており、

競うことによってみすゞに生まれる旺盛な創作欲や情熱を、惜しみなく描いている。

これまで、天女や天使のように語られてきた金子みすゞ。

私自身も、聖女のようにイメージしてきたが、

本書を読んで、いい意味で裏切られ、

新たな金子みすゞ像を心に描き直すことができた。

金子みすゞのファンのみならず、

多くの読書人に読んでもらいたい一冊である。