新しいカテゴリー「一人読書会」の第2回は、

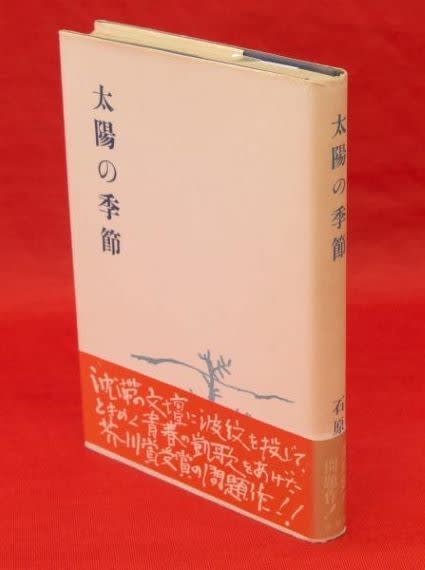

石原慎太郎の『太陽の季節』。

まだ老眼鏡やルーペに頼らずとも(裸眼で)小さい活字も読めることもあって、

この「一人読書会」で読む小説は、(電子書籍などではなく)紙の本にこだわっていて、

第1回の『オリンポスの果実』は、昭和に刊行された新潮文庫で読んだ。

第2回の『太陽の季節』は、雑誌「文藝春秋」に掲載されたものを読もうと思う。

石原慎太郎が亡くなったとき、(2022年2月1日死去、享年89歳)

「文藝春秋」(2022年4月特別号)に、

石原慎太郎の絶筆「死への道程」と共に、

芥川賞受賞作『太陽の季節』が全文掲載されたのだ。

しかも「文藝春秋」(1956年3月号)の誌面をそのまま(選評まで)掲載したもので、

昭和31年当時の雰囲気や熱気を誌面からそのまま感じ取れる素晴らしいものであった。

いつかレビューを書いてみたいと思っていた私は、すぐに買い求め、

この日(レビューを書く日)を待っていたのだ。

『太陽の季節』は、

戦後の日本社会に衝撃を与えた若き石原慎太郎の鮮烈なデビュー作で、

1955年(昭和30年)、文芸雑誌「文學界」7月号に掲載され、

第1回(1955年度)文學界新人賞を受賞。

翌年1956年(昭和31年)1月には、第34回(1955年下半期)芥川龍之介賞を受賞。

単行本は1956年(昭和31年)3月15日に新潮社より刊行された。

裕福な家庭に育った若者の無軌道な生活を通して、

感情を物質化する新世代を描いた作品は、

ストーリーが倫理性に欠けるということで、

発表されるや、文壇のみならず一般社会にも賞賛と非難を巻き起こすことになる。

第34回芥川賞に選出されたのは1955年(昭和30年)なので、

1954年(昭和29年)生まれの私は、(まだ1歳だったので)その騒動を知る由もないが、

単行本が刊行されると『太陽の季節』はベストセラーとなり、

“太陽族”なる者たちも現れ、その騒がれ方は空前絶後であったという。

映画化(1956年5月公開)もされるのだが、

その後に続く石原慎太郎原作の

『処刑の部屋』(1956年6月公開)

『狂った果実』(1956年7月公開)

は「太陽族映画」と称され、

未成年者の観覧を禁止するなどの自主規制が各地で実施されたことから、

現在の映画倫理委員会(映倫)が作られるきっかけともなった。

私が『太陽の季節』を読んだのは高校生のときなので、

『太陽の季節』ブームからかなり時間は経過していたが、

(1968年の第8回参議院議員通常選挙に全国区から自民党公認で立候補し、史上最高の301万票を獲得し初当選したこともあって)石原慎太郎はそのときも有名人で、(それ以上に弟・石原裕次郎の方が有名であったが……)『太陽の季節』が文壇のみならず、社会にも影響を与えていたことを実感させられていた。

後に、石原慎太郎が、

「俺は芥川賞で有名になったんじゃない。俺のおかげで芥川賞が有名になったんだ」

と、冗談交じりに語っていたが、(「文藝春秋」2015年1月号)

冗談ではなく、それまでは芥川賞は今ほど騒がれる賞ではなかったので、

『太陽の季節』によって注目され、大きな話題になる賞になったと言えよう。

芥川賞には、後に、

『されどわれらが日々』(柴田翔)

『赤頭巾ちゃん気をつけて』(庄司薫)

『限りなく透明に近いブルー』(村上龍)

『僕って何』(三田誠広)

『エーゲ海に捧ぐ』(池田満寿夫)

『蹴りたい背中』(綿矢りさ)

『蛇にピアス』(金原ひとみ)

『火花』(又吉直樹)

『コンビニ人間』(村田沙耶香)

『推し、燃ゆ』(宇佐美りん)

など、社会現象にもなった話題作も多くあったが、

『太陽の季節』の凄さはこれらの比ではなかったと思う。

『太陽の季節』は、それほどのインパクトを社会に与えたのだ。

【ストーリー】

高校生の津川龍哉は、

バスケット部からボクシング部に転部し、ボクシングに熱中しながら、

部の仲間と、タバコ・酒・バクチ・女遊び・喧嘩の日々を送っている。

ある日、彼は遊び仲間の西村や佐原たちと銀座に出て、

持ち合せた金の不足から、彼等は素人娘をさそって遊ぶことに決め、

とある帽子屋から出て来た英子ら三人に目をつける。

遊び廻る途中も、龍哉は英子を独占していた。

やがて試合の日、龍哉はTKO勝ちしたが傷を負った。

待ちかまえていた英子は自分の車で彼を病院に送り届ける。

夏に入る前、英子は逗子にある龍哉の家を訪れ、二人は初めて肉体関係を結ぶ。

その後、ナイトクラブで英子がバンド・マスターと踊っているのを見た龍哉は、

カッとなって男を撲り倒す。

やがて夏がやってきて、

海に漂うヨットの上で抱き合った二人は始めてお互いに愛情を感じ、

英子も、自分が女であることに自信を持つ。

だが、龍哉は愛情を捧げる英子をうるさがり、

英子の体を兄の道久に五千円で売り渡してそのまま拳闘の合宿に入った。

それを知った英子は、怒って道久に金を送り付け、

三人の間で金の遣り取り(契約)が繰り返される。

十月になって、子供が出来た英子に、龍哉は始末しろとはっきり言い渡す。

だが、妊娠中絶手術の経過が悪く、英子は腹膜炎を併発して死亡する。

葬式の日、龍哉は英子の家に突然、姿を見せ、

列席者のとがめるような視線をはね返しながら祭壇に進み、

彼に挑むような笑顔の英子の写真を見詰める。

龍哉は、英子の自分に対する命懸けの復讐を感じ、

「馬鹿野郎っ!」

と、遺影に香炉を投げつけ、驚く人々に、

「あんたたちには何もわかりゃしないんだ」

と叫んで部屋を飛び出して行った。

龍哉は学校のジムへ行き、パンチングバッグを打ちながら、

ふと英子の言った言葉を思い出す。

「何故あなたは、もっと素直に愛することが出来ないの」

その瞬間、見えた英子の笑顔の幻影を、龍哉は夢中で殴りつけた。

『太陽の季節』は、次のような文章で始まる。

竜哉が強く英子に魅かれたのは、彼が拳闘に魅かれる気持と同じようなものがあった。

それには、リングで叩きのめされる瞬間、抵抗される人間だけが感じる、あの一種驚愕の入り混った快感に通じるものが確かにあった。

試合で打ち込まれ、ようやく立ち直ってステップを整える時、或いは、ラウンドの合間、次のゴングを待ちながら、肩を叩いて注意を与えるセカンドの言葉も忘れて、対角に坐っている手強い相手を喘ぎながら睨めつける時、その度に彼は嘗て何事にも感じることのなかった、新しいギラギラするような喜びを感じる。

そしてゴングとともに飛び出して行く気負った自分を、軽くジャブで交わしながら自制する時、その瞬間だけ、彼は始めて自分を取り戻し得たような満足を覚えた。そのせいか各ラウンドの初め、ウィービングしながら相手を窺う龍哉は必ず嬉しそうに笑っていた。人はそれを不敵と見るのだ。

この書き出しは(今読んでも)完璧だと思った。

その後に続く、

車やヨットに乗って遊び回り、

恋人がいる部屋の障子に、若い男性のシンボルを突きさす「障子破り」のシーンや、

兄弟で恋人を金で売り買いする場面なども、

当時の大人たちに衝撃を与えたことは想像に難くない。

野間宏,椎名麟三,武田泰淳らの堅苦しい“戦後文学”が主流で、

安岡章太郎,吉行淳之介,小島信夫らの“第三の新人”が出現していたとはいえ、

まだまだ戦後の貧しい時代背景にした文学が蔓延っていたときに、

戦前からの階級社会を引き継いだ裕福な家庭の子息たちの無軌道な行動、生態は、

戦後を引き摺っていた文壇にも戸惑いと反発を生じさせたことだろう。

それは、芥川賞の選評に表れている。

宇野浩二の選評によると、

芥川賞の選評者9名中、

賛成派が舟橋聖一、石川達三の2名。

しぶしぶ支持派が瀧井孝作、川端康成、中村光夫、井上靖の4名。

強固な反対派が佐藤春夫、丹羽文雄、宇野浩二の3名としている。

だが、Wikipediaを見てみると、

芥川賞の選評者9名中、

賛成派が舟橋聖一、石川達三、井上靖の3名。

しぶしぶ支持派が瀧井孝作、川端康成、中村光夫の3名。

強固な反対派が佐藤春夫、丹羽文雄、宇野浩二の3名となっていた。

そこで、私が実際に選評を読んだ後の感想としては、

芥川賞の選評者9名中、

賛成派が舟橋聖一、石川達三、井上靖、川端康成の4名。

しぶしぶ支持派が瀧井孝作、中村光夫の2名。

強固な反対派が佐藤春夫、丹羽文雄、宇野浩二の3名という感じであった。

いずれも、賛成6、反対3の構図は変わらないが、

舟橋聖一、石川達三の熱烈賛成はもちろん、

《舟橋聖一》

「今回はこの一作しかないと思って、委員会に出席した」「この作品が私をとらえたのは、達者だとか手法が映画的だとかいうことではなくて、一番純粋な「快楽」と、素直にまっ正面から取組んでいる点だった」「彼の描く「快楽」は、戦後の「無頼」とは、異質のものだ」「佐藤春夫氏の指摘したような、押しつけがましい、これでもか、これでもかの、ハッタリや嫌味があっても、非常に明るくはっきりしているこの小説の目的が、それらの欠陥を補ってあまりあることが、授賞の理由である」

《石川達三》

「推すならばこれだという気がした」「欠点は沢山ある。気負ったところ、稚さの剥き出しになったところなど、非難を受けなくてはなるまい」「倫理性について「美的節度」について、問題は残っている。しかし如何にも新人らしい新人である。危険を感じながら、しかし私は推薦していいと思った」「芥川賞は完成した作品に贈られるものではなくて、すぐれた素質をもつ新人に贈られるものだと私は解釈している」

井上靖、川端康成も『太陽の季節』を積極的に推しているように感じた。

《井上靖》

「その力倆と新鮮なみずみずしさに於て抜群だと思った」「問題になるものを沢山含みながら、やはりその達者さと新鮮さには眼を瞑ることはできないといった作品であった」「戦後の若い男女の生態を描いた風俗小説ではあるが、ともかく一人の――こんな青年が現代沢山いるに違いない――青年を理窟なしに無造作に投げ出してみせた作品は他にないであろう」

《川端康成》

「私は「太陽の季節」を推す選者に追随したし、このほかに推したい作品もなかった」「第一に私は石原氏のような思い切り若い才能を推賞することが大好きである」「極論すれば若気のでたらめとも言えるかもしれない。このほかにもいろいろなんでも出来るというような若さだ。なんでも勝手にすればいいが、なにかは出来る人にはちがいないだろう」

頑固に反対していた佐藤春夫は、当時の選考委員の最長老(63歳)で、

推していたのは藤枝静男の『瘠我慢の説』であった。

藤枝静男はこのとき48歳。(候補者中最年長)

井上靖が、

「最後で作品の主題がはっきりと出てみごとであり、これはこれで書き切った作品ではあったが、よく書けているというだけで強いて新人の作として推すだけの意義が認められなかった」

と評していたし、

後にノーベル文学賞を受賞する川端康成に至っては、『瘠我慢の説』については一言も言及していなかったので、『太陽の季節』の対抗馬にさえなっていなかったと思った。

『太陽の季節』を(半世紀以上経って)再読しての感想は、

冒頭の文章は良かったけれど、中盤から終盤にかけては、(佐藤春夫や宇野浩二の言う)風俗小説、通俗小説のようだと思ったし、文章も巧くなかった。

高校生のときに読んだきりだったので、(私の中で)なんとなくヘミングウェイ的な文学がイメージされていたのだが、(申し訳ないが)その片鱗さえなかった。(コラコラ)

それでも面白かったし、最後まで読み続けさせられる力も持った作品であった。

当初、この『太陽の季節』の内容は、石原慎太郎自身の体験談のように思われていたのだが、

これは間違いであった。

ブレザーコートを着て、「夜な夜な銀座に出かけ、散財を繰り返していた」のは、

慎太郎ではなく、弟・裕次郎で、

高校時代に父親を亡くし、新家長として一橋大学で会計や簿記の勉強をしていた慎太郎は、

「弟の口から聞く彼らの風俗を、羨望をもちながらも、第三者的に客観的に眺めてはいた」

のだという。

そして、「弟の周辺から聞かされた印象深い挿話を題材にとり、若い2人の男女の愛の逆説的な形で描いて」みたのが、2日で書き上げた「太陽の季節」だったと、

「文藝春秋」(2006年5月号)に発表した「『太陽の季節』と弟・裕次郎と」で証言している。

石原慎太郎自身は、案外、真面目で、弟・裕次郎から聞く話にヒントを得て、

風俗小説の衣を纏ったフランスの心理小説のようなものを書こうとしたのではないか……

と思った。

林真理子は、『20代に読みたい名作』の中で、

『太陽の季節』を読み返してみて、三島由紀夫の『春の雪』をイメージすると述べていたが、

私はむしろ、レーモン・ラディゲの『肉体の悪魔』をイメージした。

ラディゲが16歳から18歳の時に執筆した『肉体の悪魔』は、

第一次世界大戦を背景に、放縦と無為に陥った少年と、出征中の夫がいる人妻との恋愛悲劇が冷徹で聡明な洞察力で描かれ、人妻マルトの死で終わる。

1923年に出版されたこの作品は、若きラディゲの処女小説にして代表作であり、

ベストセラーとなり、映画化もされている点でも似ている。

異なっているのは、ラディゲは20歳で亡くなり、「夭折の天才」として伝説になり、

石原慎太郎は89歳まで生き延び、

(本人が望んでいた)文人というより、政治家として亡くなったことだ。

石原慎太郎は、「文藝春秋」(2022年4月特別号)に掲載された絶筆「死への道程」に、

こう記している。

『太陽の季節』なる小説でいささか世に名を馳せた私が己の季節の終りに関して駄文を弄している今、美空ひばりの世に軽いショックを与えた最初のロックの文句ではないが「いつかは沈む太陽だから」こそ、あくまでもこれまで私が比類のない私と言う歪な人間として生きてきた事を消しても消えぬ記録として、私として全くの終りの寸前に私の死はあくまでも私自身のものであり誰にもどう奪われるものでありはしない。私は誰はばかりもなく完璧に死んでみせると言う事だ。私の死を誰がどう奪えるものでありはしない。出来得るものなれば私は私自身の死を私自身の手で慈しみながら死にたいものだ。原住民のしかけた毒矢の毒に傷つき女を抱きながら死んで行くアンドレ・マルロオの傑作『王道』のしたたかな主人公のペルケンが嘯いたように。

「死、そんなものなどありはしない。ただこの俺だけが死んでいくのだ」と。

この「死への道程」の後に、

石原慎太郎の四男・石原延啓氏の手記が掲載されていて、

家族には、

「最後まで足掻いて、オレは思いっきり女々しく死んでいくんだ」

と正直な気持ちを語っていたとか。(笑)

最後まで「ええかっこしい」だった石原慎太郎の『太陽の季節』は、

「いつかは沈む太陽」だったとしても、太陽がある限り、何度も「日の出」を繰り返し、

その度に、青春の煌めきを放つ青春の書として、いつまでも読み継がれていくことだろう。