※ネタバレ(?)しています。

本作『秘密の森の、その向こう』を見たいと思った理由はただひとつ。

監督が、『燃ゆる女の肖像』(2020年12月4日公開)のセリーヌ・シアマであったから。

第7回「一日の王」映画賞(2020年公開作品)の【作品賞・海外】部門は、

2021年01月23日に発表したが、(『異端の鳥』が受賞)

『燃ゆる女の肖像』を鑑賞したのが(いつものごとく佐賀での公開日が遅れたので)2021年1月26日であったため、「一日の王」映画賞の候補作とすることができなかった。

もし、もっと早く鑑賞できていれば、

「受賞していたかもしれない」レベルの傑作であったし、

〈『燃ゆる女の肖像』鑑賞後に「一日の王」映画賞を発表すればよかった……〉

と、後悔したものであった。

レビューは映画を鑑賞して2日後(1月28日)に書いているのだが、

けっこう力を入れて書いたのを憶えている。

その一部を引用してみる。

動く絵画を鑑賞しているような気分にさせられる、実に美しい“愛の物語”の傑作であった。

とにかく映像が美しい。

もうそれだけで「見る価値あり」なのであるが、

それに加え、物語も美しく、感動させられる。

女性間の愛であるが、

男女間の愛よりも純度が高く、

夾雑物のない透明な“愛”そのものを見せられたような気分にさせられた。

地球上で女性こそが美しく、貴く、尊いものだと思わされた。

この映画には、バックに、鑑賞者の気分を盛り上げるような音楽はほとんど流れない。

なので、波の音などの自然の音はもちろん、

床のきしむ音、布の擦れる音、人の息づかいまでもが聴き取れる。

映画の作りが実に繊細で、監督の目が隅々にまで行き届いているのが判る。

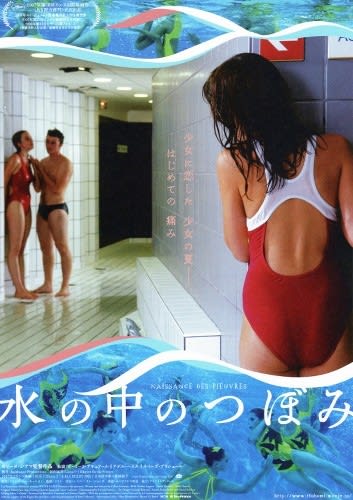

監督、脚本は、『水の中のつぼみ』(2007年)のセリーヌ・シアマ。

『水の中のつぼみ』は、15歳の少女マリーが、シンクロナイズド・スイミングの大会で高慢な美少女フロリアーヌに恋をするという、セリーヌ・シアマ監督自身の体験を基に10代の少女たちが抱える思春期の痛みをみずみずしく綴った青春ドラマであったのだが、

この映画で美少女フロリアーヌを演じていたのがアデル・エネルで、

『燃ゆる女の肖像』ではエロイーズを演じている。

セリーヌ・シアマ監督とアデル・エネルは、

長年パートナーの関係にあったからだろう、(現在は関係を解消している)

セリーヌ・シアマ監督はアデル・エネルと一緒に作品を作りたいと考え、脚本を執筆したという。

エロイーズの役柄は、アデルを念頭に書きあげたものです。ここ数年でアデルが実証してきた女優としての素質をこの役に反映させていますが、彼女に新境地を開拓してもらいたいという期待も込めています。まだ見たことがない、わたしも知らない彼女の一面を引き出せたらと思ったのです。撮影現場では、細部までこだわって仕事をしましたが、アデルの意見は特に重要でした。私たちのこの作業がこの映画の中核であり、“ミューズ”という概念に終止符を打ったのです。私たちの現場にはミューズはいません。私たちはお互いに刺激を与える協力者という関係でした。

セリーヌ・シアマ監督はこうコメントしていたが、

長年、二人で築き上げてきた信頼関係によって作られた物語であることが判るし、

二人の関係がどのようなものであったのかも解るような気がした。

望まぬ結婚を控える貴族の娘と、

彼女の肖像を描く女性画家。

見つめ、見つめられる立場が、時に逆転し、反転し、

お互いの感情が交差し、混じり合い、激しい恋におちていく。

映画タイトルの「肖」の文字が反転しているのは、

そんな二人の関係性を表現したものであったのかもしれない。(全文はコチラから)

女性というだけで、

画家や小説家などの女性芸術家が差別を受け、匿名を強いられた時代、

そして同性愛への偏見もある時代を背景に、

誰かを深く愛するということ、

愛し愛される喜び、

そして、つらい別れを表現しており、

そういった感情は普遍的なものであり、

ジェンダーや時代に関係なく素晴らしいものであることを教えてくれた傑作であった。

そんな『燃ゆる女の肖像』を撮った監督の新作『秘密の森の、その向こう』は、

私にとって「見なければならない作品」であった。

(2022年)9月23日に公開された作品であるが、

佐賀では、いつものように1ヶ月以上遅れて(シアターシエマで)公開され、

先日、やっと鑑賞できたのだった。

大好きだった祖母を亡くした8歳の少女ネリーは、

両親に連れられ、祖母が住んでいた森の中の一軒家を片付けに来る。

しかし、少女時代をこの家で過ごした母は、

何を目にしても祖母との思い出に胸を締め付けられ、ついに家を出て行ってしまう。

残されたネリーは森を散策するうちに、

母マリオンと同じ名前を名乗る8歳の少女と出会い、親しくなる。

少女に招かれて彼女の家を訪れると、

そこは“おばあちゃんの家”だった……

8歳の少女が、8歳の(自分の)母親と森で出会う話である。

この映画のキャッチコピーは、「それは、8歳のママだった―。」であり、

それはポスターにも書いてあるし、

予告編でも、

「私は、あなたの娘」

と言うシーンが切りとられているし、

だから、

8歳の少女が、8歳の(自分の)母親と出会う話というのは、

ネタバレでもなんでもないのだが、

某映画プロデューサーがYouTubeで、

「ネタバレしてほしくなかった」

「そういう先入観なしで見たかった」

というようなコメントをしていたので、

一応、レビューの冒頭に、

「ネタバレ(?)しています」と書いておいた。

でも、私個人はネタバレと思っていないし、

8歳の少女が8歳の(自分の)母親と出会う話ということを前提で、

話を進めたいと思っている。

そもそも、本作の原題は「Petite maman」で、

「リトル・マミー」というような意味であるし、

セリーヌ・シアマ監督も、

「森で出会った少女は自分の母親だった」

というようなことで観客を驚かそうなんて、まったく思っていなかったと思う。

「8歳の少女が、自分と同じ年だった頃の母親に出会う」という、

アイデアありきの映画であり、

そのことを元にして物語は組み立てられているのだ。

まるでこのアイデア自体に魔法の力があるかのように、掘り下げて熟考しました。新しいマトリックスについて考えているような感じで。あらゆる人の身に起き得るような状況にしたかったし、私自身の個人的でプライベートな解釈も入れ込みたかった。子供時代の親との出会いを想像するということは、多くの人が楽しめるし、自分自身に置き換えることができる。そして、親子の関係を見直すことにもなる。あり得ない存在との友情は、制限がないの。このアイデアを練っていくのは、本当に楽しかった。とても感動的で面白い物語になった。作品からこの熱意が伝わることを願っています。

本作で重要な課題をめぐる旅をする場所は、未来でも過去でもない。共有する時間なの。本作では機械や乗り物も使わない。作品そのものがタイムマシンなの。正確に言うと、本作の編集ね。カットが登場人物たちをテレポートさせ、出会わせるの。不思議な映画を作るには、それが想像上の物語だったとしても精密でなければならない。経験はなかったのだけど、本作に遊び心を取り入れるにはスタジオでの撮影が理想的だと思っていた。スタジオ撮影という考えで、昔ながらの遊び心に満ちた映画製作、その不変的な手法への自信がより強まったの。映画は、ドアを通り抜けて入った箱の中で撮るべきっておかしな考えよね。でも、そう考えることで、遊び心を持つことができました。(「SCREEN」インタビューより)

セリーヌ・シアマ監督も、こう語っていたが、

「8歳の少女が、自分と同じ年だった頃の母親に出会う」という、

ワクワクするような設定こそが本作の出発点であり、

そのことによって、見る者も、

〈もし、自分と同じ年だった頃の親に出会えたら……〉

との思いながら鑑賞する。

親にも、(当然のことながら)自分と同じ子どもの頃があったのであり、

(これまた当然のことながら)自分と同じような悩みや喜びがあった。

そのことを発見する冒険であり、子どもが親を理解する旅でもあった。

ラスト近くで、

いなくなっていた母親とネリーが再会したとき、

ネリーは数日前のネリーではなく、

母親のことを「ママン」ではなく「マリオン」と名前で呼ぶようになっている。

彼女たちの関係性が変化したのを見る者に知らしめる。

ここに至り、

私は、娘、母、祖母という三世代の深い絆を感じた。

女性のみが受け継ぐことのできる深い愛を感じた。

男性である私は、女性の深淵を覗き見たような感慨を味わった。

私事であるが、

私の配偶者(バアバ)と、娘たちと、孫娘たちは仲が良く、結束も固く、

私(ジイジ)を寄せ付けない深い絆を感じる。(笑)

孫娘たちが、わが家のことを、

「ジイジん家(ち)」

ではなく

「バアバん家(ち)」

と呼んでいるのが何よりの証拠だ。(爆)

8歳の少女と、8歳の母親を演じたのは、

ジョセフィーヌ&ガブリエルという双子のサンス姉妹。

二人は双子ですが、それぞれ個性が異なり、立ち振舞も違います。それでいて、二人の絆のような親密さも感じられます。この二人を一緒に見ると、それだけで美しいと感じました。(「SCREEN」インタビューより)

セリーヌ・シアマ監督も、こう語っていたが、

この双子の演技がとにかく素晴らしかった。

よくぞこの子たちを見つけてきたものだ。

(同い年という設定の)母と娘なので似ているのは当然としても、

母と娘ならではの親しみや愛といったものが、

(それは当人たちが意図したものではないにしても)繊細に表現されていたし、

二人が森に佇んでいる姿を見ているだけで、

観客は、心が澄み、癒されていくようであった。

上映時間は、高齢者に優しい73分。

『燃ゆる女の肖像』に比べれば、短編、小品という印象が否めないが、

『燃ゆる女の肖像』とはまったく違った女性の物語を見せてくれた。

これからもセリーヌ・シアマ監督作品から目が離せない。