「紙の月」というタイトルで思い出すのは、

ライアン・オニールとテータム・オニールが親子共演した、

映画『ペーパームーン』(1974年3月9日日本公開)。

聖書を売りつける詐欺師の男と、

母親を交通事故で亡くした9歳の少女との、

互いの絆を深めていく物語を描いたロード・ムービーであった。

そもそも「ペーパームーン」とは何かと調べてみると、

「紙で作った月」ということで、

「まやかし」という意味や、

「紙で作ったものだけど本当に信じればそれが本物になる」

という意味もあるらしい。

1900年代初頭のアメリカでは、

家族や恋人などとの記念写真の背景として人気があったとか。

「紙で作ったものだけど本当に信じればそれが本物になる」とは、

まさに「紙幣」のことを言い当てている。

たとえば1万円札は、

それ自体に1万円の価値はない。

そういう意味では、本物の紙幣であっても、偽札だ。

その価値を信じて使用する人々の間でのみ、

共同幻想としての1万円の価値が生ずる。

だから、

共同幻想を共有する人のいない場所ではただの紙切れになってしまう。

映画『紙の月』は、

そんな共同幻想の巣窟である銀行を主舞台として始まる。

1994年。

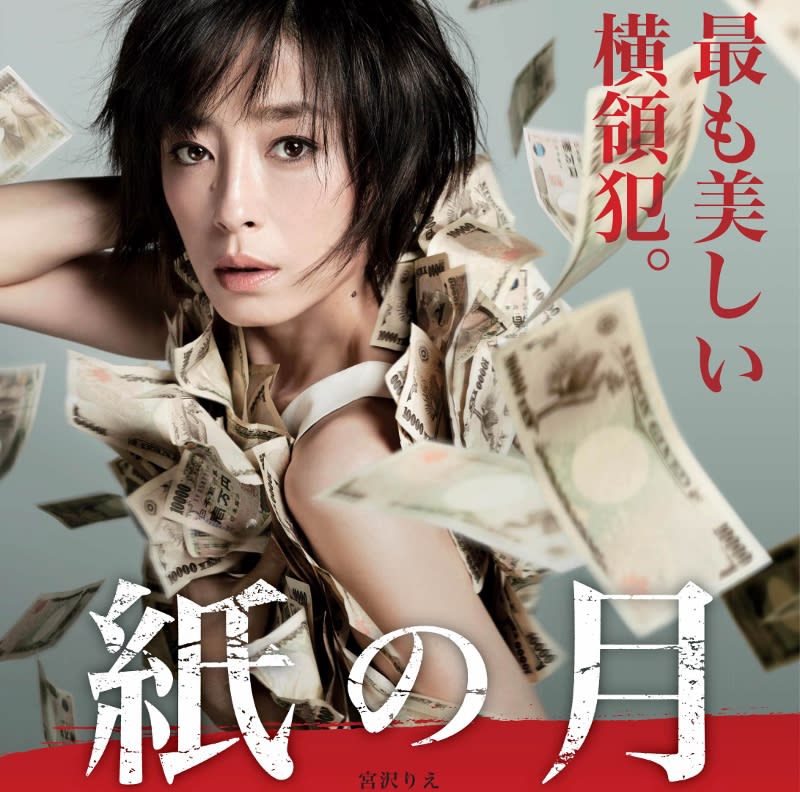

梅澤梨花(宮沢りえ)は、

子どもには恵まれなかったものの、

夫(田辺誠一)と穏やかな日々を送っている。

契約社員として勤務する「わかば銀行」でも、

丁寧な仕事ぶりで上司の井上(近藤芳正)からも高評価を得ている。

支店では、

厳格なベテラン事務員の隅より子(小林聡美)や、

まだ若くちゃっかり者の窓口係・相川恵子(大島優子)ら、

様々な女性たちが梨花と共に働いている。

ある日、

梨花の顧客で裕福な独居老人の平林(石橋蓮司)の家で、

平林の孫で、大学生の光太(池松壮亮)と出逢う。

その光太と、

通勤で利用する駅の改札口で再会し、

その後も何度か偶然の再会を繰り返すうちに、

言葉をかわしたり、見つめあったりするようになる。

光太の目を意識するようになった梨花は、

外回りの帰り道に、

ふと立ち寄ったショッピングセンターの化粧品売り場で、

化粧品を買おうとする。

が、現金が足りないことに気づいた梨花は、

顧客から預かったお金の内の1万円に手を付ける。

銀行に戻る前にすぐに自分の銀行口座から1万円を引き出して袋に戻したが、

このことが、タガが外れていく発端になろうとは、

梨花自身も知る由もなかった。

ある夜、

勤め帰りの駅のホーム越しに、光太と遭遇する。

梨花はみずから光太に歩み寄り、じっと見つめる。

そして、ラブホテルへ。

こうして、二人は、逢瀬を重ねるようになる。

学費のために借金をしているという光太に、梨花は、

「顧客からの定期の申し込みがキャンセルになった」

と、200万を渡す。

さらに顧客から預かった300万を自分の通帳に入れ、

自宅で定期預金証書や支店印のコピーを偽造する。

やがて、光太と一緒に、

高級ホテルやマンションで贅沢な時間を過ごすようになり、

横領する額も、日増しにエスカレートしていく。

上海に赴任するという夫には同行せず、

光太との愛欲生活にまみれていく梨花。

だが、光太に若い女の影がちらつきだし、大学も辞めるなど、

光太の行動にも変化が現れるようになり、

二人の生活にもほころびが見え始める。

そんな折、隅より子(小林聡美)が、

銀行内で不自然な書類の不備が続いていることに気づく……

原作は、直木賞作家・角田光代の同名小説。

かの傑作映画『八日目の蝉』(2011年)と同じく、

角田光代の原作であったし、

監督が、

『パーマネント野ばら』(2010年)

『桐島、部活やめるってよ』(2012年)

の吉田大八だったので、かなり期待して見に行った。

で、見た感想はというと……

まずは、やや残念に思った点から。

それは、原作や、TVドラマ(2014年1月7日より2月4日まで全5回、NHK総合テレビジョン「ドラマ10」枠にて放送された。主演は原田知世)に比して、ストーリーが単純であったこと。

原作本やTVドラマに比べ、

登場人物も少なく、物語も単純化され、

銀行で働き始めた契約社員の主婦が、

年下の大学生と出逢って深い仲になったことで、

顧客のお金に手を付け、

それが巨額の横領事件へと発展していく……

という、これまで何度も目にしてきたような、

手垢のついた、ごくありふれたストーリーになってしまっていたのだ。

だから、作品そのものに新鮮味がなく、

物語としての面白みに欠ける作品となっている。

映画なので、

約2時間という尺に収めなければならないという制約があるから、

いろんな部分を削ぎ落として単純化しなければならないのだろうけれど、

同じ角田光代原作だった映画『八日目の蝉』は、

それほど単純化せずに、濃縮された内容で、傑作と呼べる作品になっていた。

それに比べ、『紙の月』の方は、

ただ単に、内容が薄っぺらいものになっていたように感じたのだ。

もちろん、それには理由があると思う。

一番の理由は、やはり、主演に宮沢りえを据えたこと。

吉田大八監督は、宮沢りえへの思い入れが、

宮沢りえへの惚れ具合が、半端ないなと思った。

この作品で、宮沢りえに、

いろんな映画賞の最優秀主演女優賞を獲らせるのだという、

意気込みというか、使命感というか、

必死さを感じてしまった。

登場人物を多くして、物語を複雑にすると、

主演である宮沢りえが霞んでしまう。

「宮沢りえのための映画」である為には、

物語を単純化して、主演である宮沢りえを目立たせ、

出演シーンを多くする必要がある。

スーローモーションを多用し、

この世に宮沢りえしかいないような雰囲気を創り出す。

このように主演の宮沢りえを特化させることにより、

物語としては凡庸なものになってしまったが、

「だから映画がつまらないものになっている」かというと、

そうはなっていないから、不思議だし、面白いのだ。

吉田大八監督の演出力もさることながら、

やはり、宮沢りえの演技力が、

凡庸な物語を、そうとは感じさせない作品にせしめている。

宮沢りえは、1973年4月6日生まれだから、現在41歳。(2014年11月23日現在)

若くは見えるが、

若いわけではないので、

ほうれい線もくっきり見えるし、

シワだってある。

それでもなお、カッコイイのだ。

ラスト近くで、走るシーンがあるのだが、

その走る姿でさえカッコイイ。

もっと無様であってもいいと思うのだが、

宮沢りえが演ずると、すべてが格好良く見える。

そこが、宮沢りえのスゴイところであるし、

ある意味、女優としての今の彼女の限界なのかもしれない。

宮沢りえは、この映画『紙の月』で、

多くの映画賞の主演女優賞にノミネートされるであろうし、

いくつかの最優秀主演女優賞を獲ることだろう。

だが、私の本音から言えば、

もっと作品として優れた「傑作」と呼べる映画で、

最優秀主演女優賞を獲ってほしい気がする。

それだけの力を備えた傑出した女優と思うからだ。

吉田大八監督は、

宮沢りえの魅力を引き出すために、

原作にない二人の人物を映画に登場させている。

厳格なベテラン事務員の隅より子(小林聡美)と、

窓口係・相川恵子(大島優子)だ。

特に、隅より子を演じた小林聡美が、

宮沢りえと同じくらい、いや、それ以上に良かったと思う。

梨花と対照的な生き方をしてきた隅より子が、

梨花をジワジワと追い詰めていき、

ラスト近くで対峙するシーンは、

この作品での名場面のひとつと言えるだろう。

小林聡美の存在感は圧倒的であったし、

小林聡美もまた、多くの映画賞で、

助演女優賞の候補にノミネートされ、注目されることであろう。

原作にないもうひとりの人物、

相川恵子を演じた大島優子も良かった。

TVドラマや映画での演技は観て知っていたので、

あまり期待せずに(これまではそのレベルだったので)見たのだが、

演技は想像以上だったと言える。

梨花が横領犯となっていく道程において、

ジョーカー的な役割の配役であったが、

小悪魔的な魅力溢るる演技で、素晴らしかった。

女優としての今後の彼女の可能性を大いに感じさせられた。

この他、

梨花の顧客で裕福な独居老人の平林を演じた石橋蓮司や、

平林の孫で、大学生の光太を演じた池松壮亮が、

実力通りの演技で作品を締めていた。

このレビューを書くにあたって、

「やや残念に思った点」から書き始めたのだが、

最後はなんだか褒める言葉が多くなったような気がする。(笑)

映画の中で使われるBGMも秀逸で、

見て損をする映画ではない。

宮沢りえと、

小林聡美の演技は、

今年の収穫として、むしろ見ておくべきであろうと思われる。

映画館で、ぜひぜひ……

ライアン・オニールとテータム・オニールが親子共演した、

映画『ペーパームーン』(1974年3月9日日本公開)。

聖書を売りつける詐欺師の男と、

母親を交通事故で亡くした9歳の少女との、

互いの絆を深めていく物語を描いたロード・ムービーであった。

そもそも「ペーパームーン」とは何かと調べてみると、

「紙で作った月」ということで、

「まやかし」という意味や、

「紙で作ったものだけど本当に信じればそれが本物になる」

という意味もあるらしい。

1900年代初頭のアメリカでは、

家族や恋人などとの記念写真の背景として人気があったとか。

「紙で作ったものだけど本当に信じればそれが本物になる」とは、

まさに「紙幣」のことを言い当てている。

たとえば1万円札は、

それ自体に1万円の価値はない。

そういう意味では、本物の紙幣であっても、偽札だ。

その価値を信じて使用する人々の間でのみ、

共同幻想としての1万円の価値が生ずる。

だから、

共同幻想を共有する人のいない場所ではただの紙切れになってしまう。

映画『紙の月』は、

そんな共同幻想の巣窟である銀行を主舞台として始まる。

1994年。

梅澤梨花(宮沢りえ)は、

子どもには恵まれなかったものの、

夫(田辺誠一)と穏やかな日々を送っている。

契約社員として勤務する「わかば銀行」でも、

丁寧な仕事ぶりで上司の井上(近藤芳正)からも高評価を得ている。

支店では、

厳格なベテラン事務員の隅より子(小林聡美)や、

まだ若くちゃっかり者の窓口係・相川恵子(大島優子)ら、

様々な女性たちが梨花と共に働いている。

ある日、

梨花の顧客で裕福な独居老人の平林(石橋蓮司)の家で、

平林の孫で、大学生の光太(池松壮亮)と出逢う。

その光太と、

通勤で利用する駅の改札口で再会し、

その後も何度か偶然の再会を繰り返すうちに、

言葉をかわしたり、見つめあったりするようになる。

光太の目を意識するようになった梨花は、

外回りの帰り道に、

ふと立ち寄ったショッピングセンターの化粧品売り場で、

化粧品を買おうとする。

が、現金が足りないことに気づいた梨花は、

顧客から預かったお金の内の1万円に手を付ける。

銀行に戻る前にすぐに自分の銀行口座から1万円を引き出して袋に戻したが、

このことが、タガが外れていく発端になろうとは、

梨花自身も知る由もなかった。

ある夜、

勤め帰りの駅のホーム越しに、光太と遭遇する。

梨花はみずから光太に歩み寄り、じっと見つめる。

そして、ラブホテルへ。

こうして、二人は、逢瀬を重ねるようになる。

学費のために借金をしているという光太に、梨花は、

「顧客からの定期の申し込みがキャンセルになった」

と、200万を渡す。

さらに顧客から預かった300万を自分の通帳に入れ、

自宅で定期預金証書や支店印のコピーを偽造する。

やがて、光太と一緒に、

高級ホテルやマンションで贅沢な時間を過ごすようになり、

横領する額も、日増しにエスカレートしていく。

上海に赴任するという夫には同行せず、

光太との愛欲生活にまみれていく梨花。

だが、光太に若い女の影がちらつきだし、大学も辞めるなど、

光太の行動にも変化が現れるようになり、

二人の生活にもほころびが見え始める。

そんな折、隅より子(小林聡美)が、

銀行内で不自然な書類の不備が続いていることに気づく……

原作は、直木賞作家・角田光代の同名小説。

かの傑作映画『八日目の蝉』(2011年)と同じく、

角田光代の原作であったし、

監督が、

『パーマネント野ばら』(2010年)

『桐島、部活やめるってよ』(2012年)

の吉田大八だったので、かなり期待して見に行った。

で、見た感想はというと……

まずは、やや残念に思った点から。

それは、原作や、TVドラマ(2014年1月7日より2月4日まで全5回、NHK総合テレビジョン「ドラマ10」枠にて放送された。主演は原田知世)に比して、ストーリーが単純であったこと。

原作本やTVドラマに比べ、

登場人物も少なく、物語も単純化され、

銀行で働き始めた契約社員の主婦が、

年下の大学生と出逢って深い仲になったことで、

顧客のお金に手を付け、

それが巨額の横領事件へと発展していく……

という、これまで何度も目にしてきたような、

手垢のついた、ごくありふれたストーリーになってしまっていたのだ。

だから、作品そのものに新鮮味がなく、

物語としての面白みに欠ける作品となっている。

映画なので、

約2時間という尺に収めなければならないという制約があるから、

いろんな部分を削ぎ落として単純化しなければならないのだろうけれど、

同じ角田光代原作だった映画『八日目の蝉』は、

それほど単純化せずに、濃縮された内容で、傑作と呼べる作品になっていた。

それに比べ、『紙の月』の方は、

ただ単に、内容が薄っぺらいものになっていたように感じたのだ。

もちろん、それには理由があると思う。

一番の理由は、やはり、主演に宮沢りえを据えたこと。

吉田大八監督は、宮沢りえへの思い入れが、

宮沢りえへの惚れ具合が、半端ないなと思った。

この作品で、宮沢りえに、

いろんな映画賞の最優秀主演女優賞を獲らせるのだという、

意気込みというか、使命感というか、

必死さを感じてしまった。

登場人物を多くして、物語を複雑にすると、

主演である宮沢りえが霞んでしまう。

「宮沢りえのための映画」である為には、

物語を単純化して、主演である宮沢りえを目立たせ、

出演シーンを多くする必要がある。

スーローモーションを多用し、

この世に宮沢りえしかいないような雰囲気を創り出す。

このように主演の宮沢りえを特化させることにより、

物語としては凡庸なものになってしまったが、

「だから映画がつまらないものになっている」かというと、

そうはなっていないから、不思議だし、面白いのだ。

吉田大八監督の演出力もさることながら、

やはり、宮沢りえの演技力が、

凡庸な物語を、そうとは感じさせない作品にせしめている。

宮沢りえは、1973年4月6日生まれだから、現在41歳。(2014年11月23日現在)

若くは見えるが、

若いわけではないので、

ほうれい線もくっきり見えるし、

シワだってある。

それでもなお、カッコイイのだ。

ラスト近くで、走るシーンがあるのだが、

その走る姿でさえカッコイイ。

もっと無様であってもいいと思うのだが、

宮沢りえが演ずると、すべてが格好良く見える。

そこが、宮沢りえのスゴイところであるし、

ある意味、女優としての今の彼女の限界なのかもしれない。

宮沢りえは、この映画『紙の月』で、

多くの映画賞の主演女優賞にノミネートされるであろうし、

いくつかの最優秀主演女優賞を獲ることだろう。

だが、私の本音から言えば、

もっと作品として優れた「傑作」と呼べる映画で、

最優秀主演女優賞を獲ってほしい気がする。

それだけの力を備えた傑出した女優と思うからだ。

吉田大八監督は、

宮沢りえの魅力を引き出すために、

原作にない二人の人物を映画に登場させている。

厳格なベテラン事務員の隅より子(小林聡美)と、

窓口係・相川恵子(大島優子)だ。

特に、隅より子を演じた小林聡美が、

宮沢りえと同じくらい、いや、それ以上に良かったと思う。

梨花と対照的な生き方をしてきた隅より子が、

梨花をジワジワと追い詰めていき、

ラスト近くで対峙するシーンは、

この作品での名場面のひとつと言えるだろう。

小林聡美の存在感は圧倒的であったし、

小林聡美もまた、多くの映画賞で、

助演女優賞の候補にノミネートされ、注目されることであろう。

原作にないもうひとりの人物、

相川恵子を演じた大島優子も良かった。

TVドラマや映画での演技は観て知っていたので、

あまり期待せずに(これまではそのレベルだったので)見たのだが、

演技は想像以上だったと言える。

梨花が横領犯となっていく道程において、

ジョーカー的な役割の配役であったが、

小悪魔的な魅力溢るる演技で、素晴らしかった。

女優としての今後の彼女の可能性を大いに感じさせられた。

この他、

梨花の顧客で裕福な独居老人の平林を演じた石橋蓮司や、

平林の孫で、大学生の光太を演じた池松壮亮が、

実力通りの演技で作品を締めていた。

このレビューを書くにあたって、

「やや残念に思った点」から書き始めたのだが、

最後はなんだか褒める言葉が多くなったような気がする。(笑)

映画の中で使われるBGMも秀逸で、

見て損をする映画ではない。

宮沢りえと、

小林聡美の演技は、

今年の収穫として、むしろ見ておくべきであろうと思われる。

映画館で、ぜひぜひ……