茨城県のアパートで在宅勤務中の5月13日にパソコン用のヘッドセットが壊れてしまい音声が伝わらなくなりました。分解調査したところ音量調節部の断線が発覚。あまりにもお粗末な結線で半田ごてがあれば修繕可能です。そこで翌日夕方に急遽自宅へ戻ることにしました。

5月14日は、二つ前の記事で紹介の通り長い昼休みをとったものの業務を早めに終わらせて、15時過ぎにアパートを出発。国道50号を西へ向かい筑波山の西側を南下して下妻市の大宝へ向かいます。目的は一度訪れてみたいと思っていた大宝八幡宮です。友部のアパートから1時間15分で到着しました。

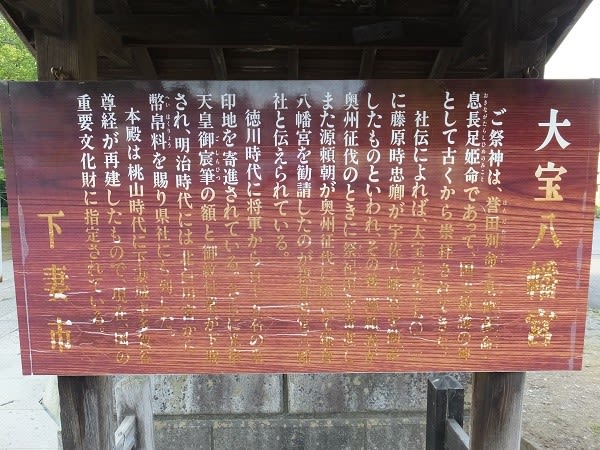

大宝八幡宮の紹介です。大宝八幡宮は関東最古の八幡宮と言われ、大宝元年(701年)に藤原時忠が筑紫宇佐の八幡神を勧請、創建したのがはじまりです。本殿は安土桃山時代(1577年)建造で 国の重要文化財に指定されています。祭神は誉田別命(第15代応神天皇=八幡大神)、足仲彦命(第14代仲哀天皇)、 息長足姫命(第14代仲哀天皇の后=神功皇后)の3柱です。

境内は大宝城の城跡にあり、南北朝時代の動乱の名残をとどめる国指定史跡となっています。

鳥居をくぐると左手に相撲場があります。HPの説明を引用します。

御創建壱千参百年祭を記念して建てられた本格的な土俵。両国国技館の土俵と同じ大きさで、土も同じく筑波山の土を使用しています。毎年6月中旬に高砂部屋と錦戸部屋が3泊4日の稽古合宿を行い、迫力のある稽古を後援会会員を始め見物客に披露します。会員にはちゃんこ鍋の振る舞いもあります(引用終わり)。

その先には天皇御即位記念樹である黒松。樹齢60年と説明にありました。令和元年5月1日に植樹されたそうです。長さ10mにもなる立派な松です。

正面の随身門です。昭和天皇御座位六十年を記念して建立された神門です。

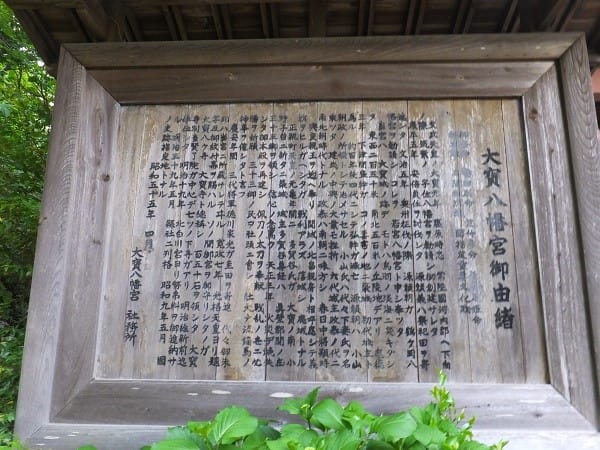

大宝八幡宮の御由緒が書かれていますが、解読できませんね(笑)。かわりにHPから引用します。

大宝元年(701年)、藤原時忠公が筑紫(つくし)の宇佐神宮を勧請創建したのがはじまりです。天台宗の古い経文の奥書に「治承三年(1179年)己亥七月二十二日の未時書了於常陸州下津間八幡宮書了兼智」とあるため、平安末期にはすでに八幡信仰が盛行していたことがわかります。平将門公も戦勝祈願のために度々参拝し、当宮の巫女によって新皇の位を授けられたと伝えられています。

「吾妻鏡(あづまかがみ)」に下妻宮(しもつまのみや)としるされ、文治五年(1189年)、奥州征伐平定の日、源頼朝公が鎌倉の鶴岡八幡宮を勧請し摂社若宮八幡宮を創建されました(引用終わり)

平将門や源頼朝が参詣している由緒ある神社なのですね。

狛犬ではなく仁王像が睨みをきかせています。向かって右側の阿形像。

左側の吽形像。

神前に邪気や穢れが近づかないように睨みを効かせています。かつて大宝八幡宮の境内には8つもの寺院(大宝八ヶ寺)があり、神仏習合の名残です。

酒樽の来福酒造は昨年末に訪れました。筑西市の酒蔵です。

随身門をくぐると参道の両側に石灯篭と狛犬。

向かって右側です。口を開けた阿形の狛犬。

向かって左側。口を閉じた吽形の狛犬が並びます。

その先の拝殿前にも狛犬たち。

手水舎です。ここで手水を行ってから御神前に進みます。亀や河童の姿、そして左奥に船が浮かんでいます。

寶船に乗った七福神でした。平成17年に奉納されたものです。七福神が乗った宝船が水の上に浮かんでいるように見えます。

手水舎の奥に鐘楼があります。蝉鐘楼と説明にありました。天正1年(1573年)嘉慶1年(1387年)鋳造の鐘で、1573年9月に多賀谷氏が戦利品として持ち帰り奉納したと伝えられています。明治時代以前は実際にここで撞かれていて、今は県指定有形文化財として宝物殿に宝蔵されています。現在の鐘は復元されたもので、永久の防火・火災難除の祈りを込めて瓦と彫刻に水に縁のある「蝉」を配しているそうです。

鐘楼の近くに、ご神木お乳銀杏がありました。この木のお乳の処に触れると母乳の出が良くなると伝えられているそうです。

大宝八幡宮にはご神木が沢山ありました。

手水舎の近くにはご神木のおがたま(招霊木)。現在の神事では榊を用いますが、古来はこの招霊木が使用されていました。このおがたまは1円玉の表のデザインに使われています。

こちらは社務所横のご神木の大銀杏。日露戦争に出兵し無事帰国された外山長兵衛が戦の神として名高い八幡様に奉納したものです。

拝殿の左手前には、なんじゃもんじゃの木。

なんじゃもんじゃの木の説明がありました。正式名称はヒトツタバコ。

純白の花がちょうど満開でした。

なんじゃもんじゃの木の横には宝物殿。ここには、土器・戦国時代の具足・皇室御下賜品など数多くの宝物が納められています。代表的なものは、瑞花雙鳥八陵鏡・丸木舟・銅鐘(いずれも県指定文化財)の三点が挙げられます。

見どころ満載の大宝八幡宮。ようやく拝殿に参拝します(続く)