昨日も友部での在宅勤務でした。朝と夕方の休憩を減らし、ちょっと長めの昼休みを頂いて笠間町の楞厳寺を訪れました。友部からは国道50号と県道1号を利用して20分程度で到着します。笠間市の北西、標高431mの仏頂山の麓に位置します。

県道1号を左折し非常に細い農道を1kmほど走ると、田んぼに中にポツンと立つ山門が見えてきました。石柱には佛頂山楞厳禅寺と彫られています。

この山門は国指定文化財に指定されています。建立は室町時代中期、様式は禅宗様式 四脚門 切妻造り茅葺き、大きさは間口3.7m 奥行3.8m。壁や扉が無い吹抜け構造です。笠間市のHPから引用します。

この門は禅宗様式の四脚門である。主柱を高くのばし平(ひら)三斗組(みつとぐみ)で梁木を受け,控柱も平三斗組で桁および繋虹梁を受けている。柱間には扉や壁がなく,全部吹抜けである。軒は,一軒繁垂木であるが,後年の補修で内法貫,飛貫,頭貫の各鼻には,それぞれ異なった繰形の木鼻を飾り,また虹梁の下には花模様付の錫状彫が施されている。屋根は,切妻造りの茅葺きで全体に簡素で優れた山門である。(引用終わり)

見た感じ、質素な四脚門です。

額に ”竟堅門" と書かれています。読み方がわかりません。。。

円柱状の柱に支えられる屋根。屋根裏は少し赤っぽい色です。何度も修復されてきたのでしょう。

茅葺きの屋根です。

山門から正面の山の中の本堂へ進みます。

山門から300~400m進むと楞厳寺へ向かう階段が見えてきました。

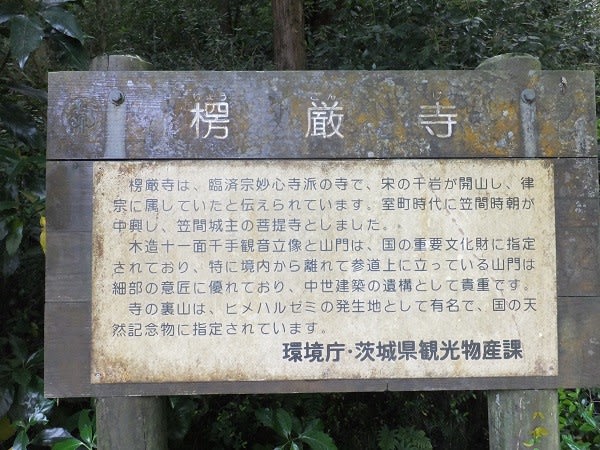

楞厳寺の説明です。ボロボロです(笑)。楞厳寺は臨済宗妙心寺派のお寺で、宋の千岩が開山し律宗に属していたと伝えられています。室町時代に笠間時朝が中興し、笠間城主の菩提寺としたそうです。

参道の階段の先に山門。

先ほどの山門よりさらに質素な四脚門をくぐり境内に入ります。

正面には大きな御堂。昔の観音堂でしょうか。

御堂の左奥には小堂がたたずんでいます。

山門脇には立派なカヤの木

苔むした境内に佇むお地蔵様と祠

正面に見えた小堂です。聖徳太子を祀った太子堂のようです。

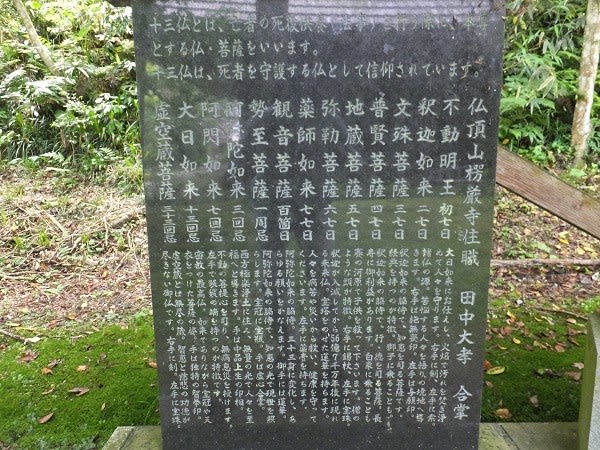

小堂の右手には十三仏

十三仏の説明が彫られていました。亡者を浄土に導く13の仏・菩薩です。初七日の不動明王から三十三回忌の虚空蔵菩薩まで担当が決まっているようです。初めて知りました。

初七日の不動明王から見た13仏

御堂の南側を引き返し、いよいよ本堂へ向かいます。楞厳寺境内の裏山一帯はヒメハルゼミの発祥地として有名です。片庭地区はヒメハルゼミの北限とされ国指定天然記念物に指定されています。笠間市のHPから引用します。

ヒメハルゼミは,笠間市片庭の楞厳寺と八幡神社境内に生息する。地元の人は大蝉と呼んでいるが,体は小さくやさしい。雄は体長24mm,雌は細長い産卵管があって27mm位である。沖縄・奄美大島・九州・四国・本州に分布し,当所は太平洋側の分布北限である。6月下旬から7月下旬まで発生し,鳴き声は聞こえるが,鳴いている姿はほとんど見ることができない。カシ,シイ等の暖地性の常緑樹木に生息し,一匹が鳴き出すと一斉に合唱するという珍しい習性をもっている(引用終わり)

茨城県には、前の記事で紹介したハマナス自生南限地帯、そしてヒメハルゼミ発生地(北限地)と珍しい国指定天然記念物が存在しています。

石燈篭と本堂です。旧い建造物が多い楞厳寺の中では新しく感じます。

本堂正面の彫刻です。

本堂の左手に、木造千手観音立像が安置されている収納庫があります。十一面千手観音仏像は国指定重要文化財となっています。文化財ウイークなどで内部が特別公開されることがあるようです。

境内の木に着生するラン。ヨウラクランでしょうか。。

仏頂山の麓にたたずむ楞厳寺は笠間ゆかりの古刹。苔むした参道、山門をはじめとする古い建造物など見どころの多いお寺です。7月に再び訪れてヒメハルゼミの鳴き声を聞いてみたいですね。それとも文化財公開ウイークのタイミングで木造千手観音立像を見にくるか・・・