港区白金台の国立科学博物館附属自然教育園を散策してきました。

自然教育園は、400~500年前には、豪族の館があったようで、江戸時代には高松藩主松平藩の下屋敷となり、その後、白金御料地として利用された史跡で、現在は豊かな自然が残された森林公園で、国の天然記念物&史跡にしていされた都心のオアシスと言われる壮大な自然公園となっています。

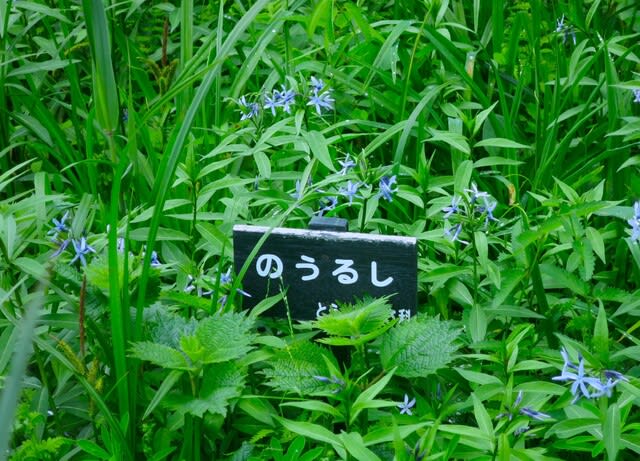

入口近くの「路傍植物園」と呼ばれる沿道には、スタジイやムクノキなどの大木が聳えて、新緑萌える光景や春の貴重な野草などの植物が見られました。

散策路の周辺には、土塁も昔のままでしょうか?保存されています。

江戸時代の松平藩の下屋敷の面影を伝える巨木の松が「物語の松」と名付けられています。

「ひょうたんの池」では、コサギや親子亀のお休み処となっていました

「水生植物園」では、遊歩道周りには緑の桜やハナショウブなど春の植物が見られ、森の中には、野鳥の声が響き渡り、緑豊かな光景が映し出されていました。

「武蔵野植物園」周辺には、森の小径が造られていて、大木のシュロの木や湿地の光景が望める小径となっています。

「シュロの木の群生」

水生植物園の散策路の先には、松平藩の下屋敷跡にあった樹齢約300年の大松が、5年前に台風によって倒れて「おろちの松」と名付けられて保存されています。

「いもりの池」では、いもりの姿は見られませんが、新緑の木々に包まれた水鳥の池となっています。

「館跡」では、多くの土塁が築かれた中世の豪族が住んでいた館があったそうで、周辺には大木が聳え立つ景観が保存されて「館跡」と名付けられています。

園内を一巡りして路傍植物園通りに戻ると、新緑の高木の樹木が萌えるような木々の香りを感じる「みどりワールド」の景観が見られ、心も晴れる森林浴を楽しんでいました。

自然教育園の散策の後、隣接する「庭園美術館」を散策していました【続く】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます