読み終わって、続編があるならすぐにそれを読みたくなった。

本書の著者は、先月読んだ「冷たい恋と雪の密室」、「青の誓約」を書いた綾崎隼氏。

「青の誓約」を読んでみたら、この著者は、サッカーが好きなんだなと思った。

だから、彼の書いたサッカー物の小説が「レッドスワンシリーズ」として数冊あることを知り、読んでみたくなったのだ。

どれが最初に出た本なのかな、ということを、出版日等を調べて確認し、本書「レッドスワンの絶命」が始まりであることを知った。

幸い、最寄りの図書館に単行本があったので借りてきた。

本書は、KADOKAWAから単行本が出ていて、その後メディアワークス文庫からも出版されているが、内容紹介は次のようになっていた。

私立赤羽高等学校サッカー部『レッドスワン』。

九度の全国大会出場経験を持つ新潟屈指の名門は、不運なアクシデントが続き崩壊の危機に瀕していた。

試合中の負傷によって選手生命を絶たれた少年、高槻優雅は為す術なくその惨状を見届けるのみだった。

しかし、チームが廃部寸前に追い込まれたその時、救世主が現れる。

新しい指揮官として就任したのは、異例とも言える女性監督、舞原世怜奈。

彼女は優雅をパートナーに選ぶと、凝り固まってしまった名門の意識を根底から変えていく。

どんなチームよりも〈知性〉を使って勝利を目指す。

新監督が掲げた方針を胸に。

絶命の運命を覆すため、少年たちの最後の闘いが今、幕を開ける。

あとがきで、綾崎氏は、16作目となるこの作品で初めてサッカーを題材として書いた小説なのだと書いていた。

しかも、デビューする遥か前からサッカーを題材にした小説を書きたいと思っていたとのこと。

作品の中で、サッカーのルールやポジション、サッカー用語の解説などにふれていることなどに、その思いがあふれているのが分かった。

読み進むうちに、情熱をもってこの物語を作ったことが伝わってきた。

数か月後の大会で決勝まで行かなければ、廃部という条件を突きつけられてしまったチーム。

主人公の少年は、けがをするまではサッカーの天才的な存在だったということになっている。

普通の物語なら、その少年の復活と活躍で勝ち進むような展開になるのだろうけれど、そうではない。

主人公がけがをしたまま、ストーリーは進む。

そこで力を発揮するのが、女性監督である舞原世怜奈。

彼女が、「人を生かす」という目で選手を見たり働きかけたり起用したりしていく姿は、非常に共感できて面白い。

自分も、仕事をしていくうえで、そのことを大事にしていた。

学級を持っていたときにも、それぞれの子が輝くように、周囲から認められるようにということを心がけて働きかけていた。

また、後年勤務先を任されたときも、それぞれの職員が持つ力を生かせることを考えて、運営に当たったことがよみがえってきた。

それぞれがもつ長所をどう把握し、どう生かすかが、リーダーには問われている。

自分の描くビジョンにしたがって、思い通りに動かそうとすることがではない。

罰を与えたり、叱責したりするだけでは、人もチームも変わらないのだ。

…そんなことを思い出させてくれた物語。

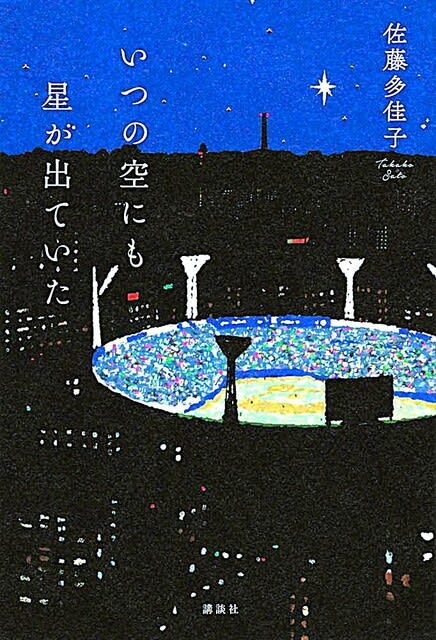

「私立赤羽高校」の別称「レッドスワン」というのは、新潟県のスタジアム「ビッグスワン」と重なるものがある。

著者も新潟県の出身だから、舞台を新潟県に選んで書いたのだろうけど、私にとっても地元だから、興味を持って読んだ。

小説ではあるが、マンガやドラマを見ているような感覚で引き込まれてしまった。

「レッドスワンシリーズ」は、その後何冊か出ている。

とりあえず2作目の「レッドスワンの星冠」、3作目の「レッドスワンの奏鳴」までは読んでみようと思っている。