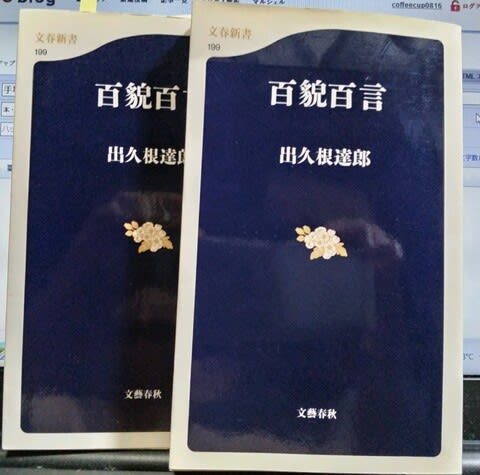

もう随分前に読んだはずの本、『百貌百言』(出久根達郎著・文春新書・2001年刊)を読んでいる。

困ったもんです。みんな忘れています。

こんな面白い話も。

「井伏鱒二」の項。

《太宰治の「富嶽百景」に、井伏と一緒に三ツ峠にのぼるシーンが出て来る。「井伏氏は、濃い霧の底、岩に腰をおろし、ゆっくり煙草を吸ひながら、放屁をなされた。いかにも、つまらなさうであった」

君、嘘を書いてはいかん、と井伏は太宰を咎めた。放屁なぞしない、と言うと、太宰は笑って、いや、なさいました。一つではなく、二つ、なさいました、と弁明した。》

この、なんともいえない間。味わい。太宰治、見事なものです。

妻に読んでやりました。一瞬の間をおいて、大笑い。

困ったもんです。みんな忘れています。

こんな面白い話も。

「井伏鱒二」の項。

《太宰治の「富嶽百景」に、井伏と一緒に三ツ峠にのぼるシーンが出て来る。「井伏氏は、濃い霧の底、岩に腰をおろし、ゆっくり煙草を吸ひながら、放屁をなされた。いかにも、つまらなさうであった」

君、嘘を書いてはいかん、と井伏は太宰を咎めた。放屁なぞしない、と言うと、太宰は笑って、いや、なさいました。一つではなく、二つ、なさいました、と弁明した。》

この、なんともいえない間。味わい。太宰治、見事なものです。

妻に読んでやりました。一瞬の間をおいて、大笑い。