ジオツアーが終わり

関東大会の開会式・基調講演は中田節也氏

ジオパークに於けるメリット・デメリット

国内ジオパークのネットワーク

首都圏の優位性

話を聞きながら気になってしまったのは

登壇者の言葉を即座にパネルに印字してしまう。手前の4人がパソコンにて入力しているのです。TV等では見て知っているのですが島では出来るかと考えてしまいます。手話もあったとの事ですが、気がつかなかった私です

夕方からの交流会は

カエルが・・・

つくばは“ガマの油売り口上”が有名です。私も少し知っているので楽しみにしていました

人によって口上も少し違う

ここにもガマ登場

地元のガマもいます

ここのジオ作は

手作り(大作)です。私も手作りをするので自宅で製作している姿を思ってしまいます

勿論交流会ですので夕食も沢山いただいて、沢山の方たちとおしゃべりしてきました。

勿論11月の大島開催もお知らせしてきました

翌日は分科会に

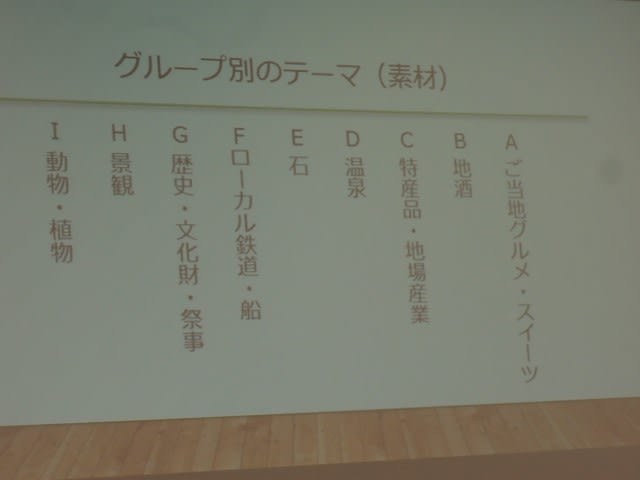

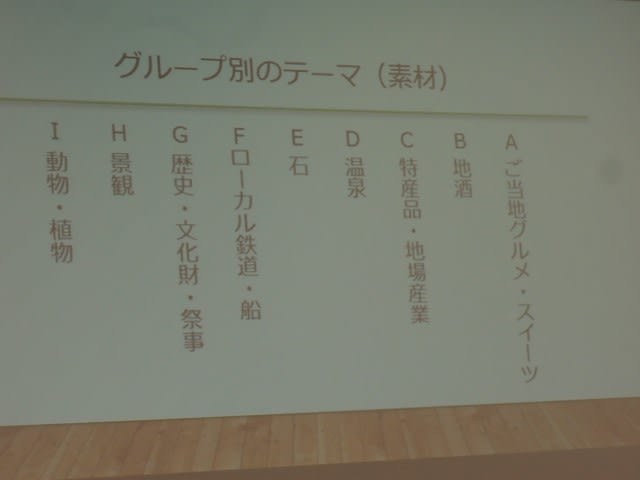

テーマごと3部会有り 私は“関東ブロックのジオストーリー“

9つのグループテーマに沿って各ジオパークの特徴や商品等を出し合います

私は「歴史・文化・祭事」 事前に島の祭りを思っていたのですが、“椿祭り”に変更してしまいました。島に生育している椿 ジオとして島の土地と産業としての椿 そして今は観光としての椿が良いのではないかと考えたからです

これらの結果は今後パンフレット作りが検討されています

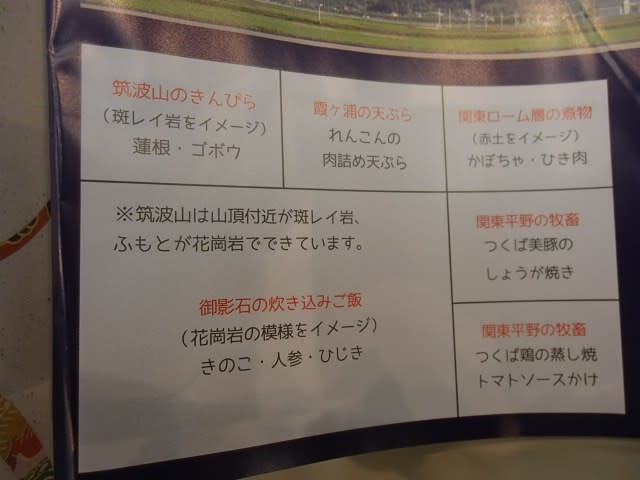

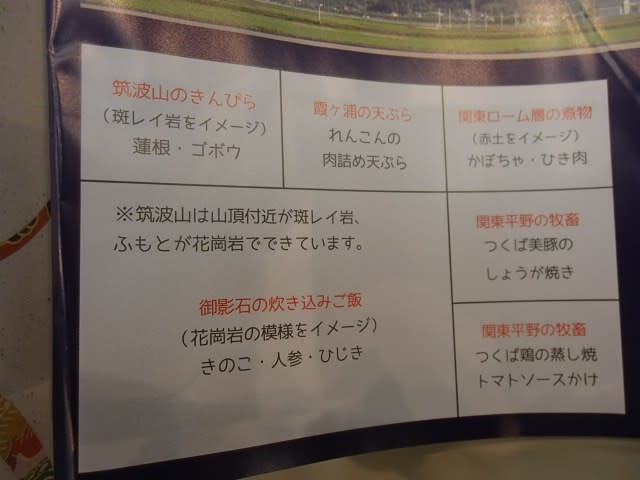

ランチは?

学生さんが考案したそうです。地元食材が満載。やはり広いから良いですね人材食材沢山ですね。島だって小回りが利く地の利を生かせば大丈夫。

ランチを頂いたら眠く~ なって居る暇はなかった!

ジオパーク学習のポスター展示及び発表。学生さんが日ごろの成果をお話してくれ質問に答えてくれます(一生懸命に聴いていたので写真を撮り忘れてしまいました)

自分でとても納得したのがこれ

ガイドとして気づきたいと思う

11月には私達が受け入れおもてなしの立場どの様になるかこれから考える?今までのままで良い?

ガイドとしては1つでも日々ステップアップ出来るようにしたいな(しま)

関東大会の開会式・基調講演は中田節也氏

ジオパークに於けるメリット・デメリット

国内ジオパークのネットワーク

首都圏の優位性

話を聞きながら気になってしまったのは

登壇者の言葉を即座にパネルに印字してしまう。手前の4人がパソコンにて入力しているのです。TV等では見て知っているのですが島では出来るかと考えてしまいます。手話もあったとの事ですが、気がつかなかった私です

夕方からの交流会は

カエルが・・・

つくばは“ガマの油売り口上”が有名です。私も少し知っているので楽しみにしていました

人によって口上も少し違う

ここにもガマ登場

地元のガマもいます

ここのジオ作は

手作り(大作)です。私も手作りをするので自宅で製作している姿を思ってしまいます

勿論交流会ですので夕食も沢山いただいて、沢山の方たちとおしゃべりしてきました。

勿論11月の大島開催もお知らせしてきました

翌日は分科会に

テーマごと3部会有り 私は“関東ブロックのジオストーリー“

9つのグループテーマに沿って各ジオパークの特徴や商品等を出し合います

私は「歴史・文化・祭事」 事前に島の祭りを思っていたのですが、“椿祭り”に変更してしまいました。島に生育している椿 ジオとして島の土地と産業としての椿 そして今は観光としての椿が良いのではないかと考えたからです

これらの結果は今後パンフレット作りが検討されています

ランチは?

学生さんが考案したそうです。地元食材が満載。やはり広いから良いですね人材食材沢山ですね。島だって小回りが利く地の利を生かせば大丈夫。

ランチを頂いたら眠く~ なって居る暇はなかった!

ジオパーク学習のポスター展示及び発表。学生さんが日ごろの成果をお話してくれ質問に答えてくれます(一生懸命に聴いていたので写真を撮り忘れてしまいました)

自分でとても納得したのがこれ

ガイドとして気づきたいと思う

11月には私達が受け入れおもてなしの立場どの様になるかこれから考える?今までのままで良い?

ガイドとしては1つでも日々ステップアップ出来るようにしたいな(しま)

ロックガーデン風 木はあるのですが花はまだ

ロックガーデン風 木はあるのですが花はまだ