都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「La Chaine 日仏現代美術交流展」 BankART

BankART 1929 Yokohama(横浜市中区本町6-50-1)

BankART Studio NYK(横浜市中区海岸通3-9)

「La Chaine 日仏現代美術交流展」

7/26-8/26(会期終了)

昨日、会期を終えています。フランスの現代アーティスト、クリスチャン・ボルタンスキーの発案で企画されたという現代美術展です。以下、2つの歴史的建造物を使った会場にて、日仏各5名、計10名のアーティストが紹介されていました。

BankART 1929 Yokohama(旧第一銀行)

BankART Studio NYK(旧日本郵船倉庫)

それこそMOTの「死んだスイス人の資料」(1990)くらいしかボルタンスキーを知らない私にとって、この展覧会へ行った目的はただ一つ、さわひらきがクレジットにあがっていたことです。そして、今回のさわの映像作品「Unseen Park」は、それこそ過去最大級とも言えるような、超特大サイズ(横10メートルはあったでしょうか。)のスクリーンで映し出されていました。時間は全部で約8分ほどと短いものでしたが、お馴染みのオルゴールのBGMとともに、廃墟化した遊園地と人気のない海辺のイメージが錯綜しながら進んできます。得意のメルヘンを思わせる夢心地の世界と、それでいてどこか儚さすら感じる超現実との間が、不気味ながらも実に心地良く思えてなりません。また、展示会場の倉庫跡(BankART Studio NYK)の荒れた雰囲気とも奇妙にマッチしていました。ペーパークラフトの乗り物にさも自分が乗っているような感覚を味わい、惑星の浮く夜の海辺でポンポンとあがる花火を楽しむというわけなのです。

さて、さわ以外で印象に残ったのは、いつの間にか常設コーナーと化していた倉庫3階の牛島達治でした。以前、ここで彼のインスタレーションを初めて見た時も、場の異様な雰囲気と、時を刻み、また永遠も思わせるミニマル的な牛島の世界に強く感銘した記憶がありますが、それは今回も変わることはありません。大掛かりな装置を用いながらも、ただひたすらに「の」の字を書き続けるだけの「イトナミ」(2001)や、空間を縦横無尽に駆けるロープがバケツを小刻みに動かす「記憶-言動-場」(2005)には、暑さも忘れてしばらく見入ってしまうような魅力を感じます。また、作品のタイトルは忘れてしまいましたが、この荒涼としたスペースを一面の花畑に変えた造花のオブジェも美感に優れていました。そしてこれらの白い花々は、この場(コーヒー豆の倉庫でもあったそうです。)のかつての記憶を呼び覚ますためのコーヒーの花という仕掛けなのです。

「BankART 1929」でのボルタンスキーの二点は、それぞれにやや別の方向を見た『時』をテーマとする作品だと思います。暗がりの地下神殿のような一階ホールで映されていた「Entre temps」は、その鳴り響く時報が人間の介在出来ない無常な時の流れを伝え、一方での地下の「6 Septembre」では、時を記憶として離すまいとする人間の虚しい努力を見るような気がしました。

港を望む「BankART Studio NYK」では、夕方以降営業する屋台のパブも用意されています。展示を楽しんだ後、海風に吹かれて飲むビールもまた格別かもしれません。この辺の企画のうまさは、開かれた港を持つヨコハマならではと言えるのではないでしょうか。歴史に裏打ちされた展示スペースをはじめとする、その『装置』自体に魅力があるようです。

「BankART 1929」では定期的に現代アートが紹介されています。ここ最近、なかなか足が向きませんでしたが、もう少し定点観測出来ればとも思いました。(8/24)

BankART Studio NYK(横浜市中区海岸通3-9)

「La Chaine 日仏現代美術交流展」

7/26-8/26(会期終了)

昨日、会期を終えています。フランスの現代アーティスト、クリスチャン・ボルタンスキーの発案で企画されたという現代美術展です。以下、2つの歴史的建造物を使った会場にて、日仏各5名、計10名のアーティストが紹介されていました。

BankART 1929 Yokohama(旧第一銀行)

BankART Studio NYK(旧日本郵船倉庫)

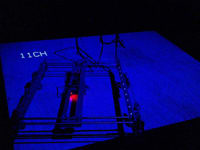

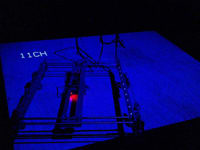

それこそMOTの「死んだスイス人の資料」(1990)くらいしかボルタンスキーを知らない私にとって、この展覧会へ行った目的はただ一つ、さわひらきがクレジットにあがっていたことです。そして、今回のさわの映像作品「Unseen Park」は、それこそ過去最大級とも言えるような、超特大サイズ(横10メートルはあったでしょうか。)のスクリーンで映し出されていました。時間は全部で約8分ほどと短いものでしたが、お馴染みのオルゴールのBGMとともに、廃墟化した遊園地と人気のない海辺のイメージが錯綜しながら進んできます。得意のメルヘンを思わせる夢心地の世界と、それでいてどこか儚さすら感じる超現実との間が、不気味ながらも実に心地良く思えてなりません。また、展示会場の倉庫跡(BankART Studio NYK)の荒れた雰囲気とも奇妙にマッチしていました。ペーパークラフトの乗り物にさも自分が乗っているような感覚を味わい、惑星の浮く夜の海辺でポンポンとあがる花火を楽しむというわけなのです。

さて、さわ以外で印象に残ったのは、いつの間にか常設コーナーと化していた倉庫3階の牛島達治でした。以前、ここで彼のインスタレーションを初めて見た時も、場の異様な雰囲気と、時を刻み、また永遠も思わせるミニマル的な牛島の世界に強く感銘した記憶がありますが、それは今回も変わることはありません。大掛かりな装置を用いながらも、ただひたすらに「の」の字を書き続けるだけの「イトナミ」(2001)や、空間を縦横無尽に駆けるロープがバケツを小刻みに動かす「記憶-言動-場」(2005)には、暑さも忘れてしばらく見入ってしまうような魅力を感じます。また、作品のタイトルは忘れてしまいましたが、この荒涼としたスペースを一面の花畑に変えた造花のオブジェも美感に優れていました。そしてこれらの白い花々は、この場(コーヒー豆の倉庫でもあったそうです。)のかつての記憶を呼び覚ますためのコーヒーの花という仕掛けなのです。

「BankART 1929」でのボルタンスキーの二点は、それぞれにやや別の方向を見た『時』をテーマとする作品だと思います。暗がりの地下神殿のような一階ホールで映されていた「Entre temps」は、その鳴り響く時報が人間の介在出来ない無常な時の流れを伝え、一方での地下の「6 Septembre」では、時を記憶として離すまいとする人間の虚しい努力を見るような気がしました。

港を望む「BankART Studio NYK」では、夕方以降営業する屋台のパブも用意されています。展示を楽しんだ後、海風に吹かれて飲むビールもまた格別かもしれません。この辺の企画のうまさは、開かれた港を持つヨコハマならではと言えるのではないでしょうか。歴史に裏打ちされた展示スペースをはじめとする、その『装置』自体に魅力があるようです。

「BankART 1929」では定期的に現代アートが紹介されています。ここ最近、なかなか足が向きませんでしたが、もう少し定点観測出来ればとも思いました。(8/24)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )