都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「森村泰昌『美の教室、静聴せよ』展」 横浜美術館

横浜美術館(横浜市西区みなとみらい3-4-1)

「森村泰昌『美の教室、静聴せよ』展」

7/17-9/17

少なくとも展示の形態において、これまでにない斬新さが見られたことは事実だと思います。順路も固定され、音声ガイドも必須(もちろんともに強制ではありません。)であるという森村泰昌の大個展、その『学校』へと行ってきました。

展示室が教室と化していたことは、初めにガイダンス、つまりはホームルームを受けることからして明らかです。ここにはどこか懐かしくもある小学生用の教室机と椅子が並び、事細かに注意事項の記された黒板を見やりながら、モニター越しの森村のレクチャーを聞く仕掛けとなっています。そしてホームルームを出たすぐ先にある鳥の群れのように連なった本のオブジェ、「本の都市」(2007)を不思議がって見る時、早速、森村の指示通りに感性を働かせている自分に気が付くのです。要するにこの展覧会は、見る側が森村の作品を自由に理解するものというより、彼の頭の中を追体験する、つまりは視覚立体的に再現された半ばそのコピーを再認識するものと言えるのではないでしょうか。そしてその最も効果的な装置として、非双方向的な音声ガイドと卒業試験が用いられています。もちろんこれには、一般的な展覧会に対する一種のアンチテーゼな意図も含まれているようですが、どこか奇妙に居心地の悪い感覚を見るのも、この展示の新しさに由来する自然な拒否反応の表れなのかもしれません。

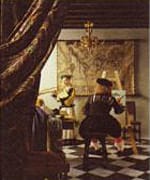

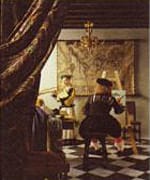

好き嫌いを別として、森村世界を特に追体験しやすいのは、1時間目のフェルメール・ルームと3時間目のレンブラント・ルームです。前者ではフェルメールのお馴染み「絵画芸術」を「黄色の服の少女」へとおきかえ、絵の中の場を何と原寸大の大きさに立体化して展示しています。つまりは、画中において対になっている画家とモデル、そしてそれを再構築する森村とさらにその外側にいる我々が、まるで時代を越えて同一の空間にいるかのような体験が出来るというわけなのです。また後者では、森村の扮するその自画像を、レンブラントの人生を追う形にて紹介されています。また、「まねぶ」より派生したという「まねる」と「まなぶ」をそのまま制作に結びつけた森村の方法論を、こちら側も出来るだけ「まねてまなび」ながら認識することも問われています。モナリザ・ルームにてモナリザに、またミシマ・ルームにて作品を構成する聴衆に「まねた」時、それはほぼ完成したと言えそうです。

森村の作品はこうした形で大々的に見るよりも、例えば他の作家との兼ね合いにおいて、独特なスパイスの効いた作品を個々に見た方が私は楽しめます。もちろん、森村のレンズを通して見る美術史は興味深いのですが、終始、種明かしされた手品でも見ているような印象が付きまとってなりませんでした。

横浜美術館ならではの意欲的な展覧会ではあることは間違いありません。9月17日まで開催されています。(8/24)

*関連エントリ

「森村泰昌 烈火の季節/なにものかへのレクエイム・その壱」 シュウゴアーツ

「森村泰昌『美の教室、静聴せよ』展」

7/17-9/17

少なくとも展示の形態において、これまでにない斬新さが見られたことは事実だと思います。順路も固定され、音声ガイドも必須(もちろんともに強制ではありません。)であるという森村泰昌の大個展、その『学校』へと行ってきました。

展示室が教室と化していたことは、初めにガイダンス、つまりはホームルームを受けることからして明らかです。ここにはどこか懐かしくもある小学生用の教室机と椅子が並び、事細かに注意事項の記された黒板を見やりながら、モニター越しの森村のレクチャーを聞く仕掛けとなっています。そしてホームルームを出たすぐ先にある鳥の群れのように連なった本のオブジェ、「本の都市」(2007)を不思議がって見る時、早速、森村の指示通りに感性を働かせている自分に気が付くのです。要するにこの展覧会は、見る側が森村の作品を自由に理解するものというより、彼の頭の中を追体験する、つまりは視覚立体的に再現された半ばそのコピーを再認識するものと言えるのではないでしょうか。そしてその最も効果的な装置として、非双方向的な音声ガイドと卒業試験が用いられています。もちろんこれには、一般的な展覧会に対する一種のアンチテーゼな意図も含まれているようですが、どこか奇妙に居心地の悪い感覚を見るのも、この展示の新しさに由来する自然な拒否反応の表れなのかもしれません。

好き嫌いを別として、森村世界を特に追体験しやすいのは、1時間目のフェルメール・ルームと3時間目のレンブラント・ルームです。前者ではフェルメールのお馴染み「絵画芸術」を「黄色の服の少女」へとおきかえ、絵の中の場を何と原寸大の大きさに立体化して展示しています。つまりは、画中において対になっている画家とモデル、そしてそれを再構築する森村とさらにその外側にいる我々が、まるで時代を越えて同一の空間にいるかのような体験が出来るというわけなのです。また後者では、森村の扮するその自画像を、レンブラントの人生を追う形にて紹介されています。また、「まねぶ」より派生したという「まねる」と「まなぶ」をそのまま制作に結びつけた森村の方法論を、こちら側も出来るだけ「まねてまなび」ながら認識することも問われています。モナリザ・ルームにてモナリザに、またミシマ・ルームにて作品を構成する聴衆に「まねた」時、それはほぼ完成したと言えそうです。

森村の作品はこうした形で大々的に見るよりも、例えば他の作家との兼ね合いにおいて、独特なスパイスの効いた作品を個々に見た方が私は楽しめます。もちろん、森村のレンズを通して見る美術史は興味深いのですが、終始、種明かしされた手品でも見ているような印象が付きまとってなりませんでした。

横浜美術館ならではの意欲的な展覧会ではあることは間違いありません。9月17日まで開催されています。(8/24)

*関連エントリ

「森村泰昌 烈火の季節/なにものかへのレクエイム・その壱」 シュウゴアーツ

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )