都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「大琳派展」 東京国立博物館 Vol.2(内覧会レクチャー)

東京国立博物館(台東区上野公園13-9)

「大琳派展 - 継承と変奏 - 」

10/7-11/16

Vol.1(「大琳派展」速報・会場写真)より続きます。本日より始まった東京国立博物館での大琳派展です。本エントリでは、主催者側による展示のポイントなどを、先日の内覧会の際に行われた田沢裕賀氏の簡単なレクチャーに沿ってお伝えしたいと思います。(以下の写真の撮影、また掲載については許可をいただいています。)

大琳派展について

・東京国立博物館での本格的な琳派展の開催は、1972年以来36年ぶり。6人に絞った琳派の絵師たちを、記念年を迎えた光琳を軸に計4章の構成で追っていく。

・宗達、光悦=桃山時代、光琳、乾山=元禄時代、抱一、其一=文化・文政時代と、個々の絵師の特徴だけでなく、各時代の背景についてもある程度踏み込んだ展示になっている。

・壮麗な金屏風と銀屏風の展観と、視覚的にも分かり易く楽しめる内容を心がけた。

第1章「本阿弥光悦・俵屋宗達」

琳派のモチーフ

光悦の「四季草花下絵古今和歌巻」など。全体に絡み合う蔦や秋草、銀の月は、琳派の重要なモチーフである。これらの図柄を意識して見ると、それぞれの絵師の特徴が浮かび上がり易い。

初期の宗達に見る装飾性

「四季草花図屏風」。金屏風にすかし気味の絵具が散らされる。光琳の燕子花とは対照的。宗達の比較的初期の頃の作品は、特に装飾性の高い作品が多い。

光の効果

「光悦謡本」。角度を変えてみると、文様と文字とが交互に浮かび上がって見える。手元に寄せて読む書の味わいと、飾りとして楽しむ絵画性が同居。

2つの「槙楓図屏風」

宗達、光琳の「槙楓図屏風」対決。宗達作はやや筆が重めで重量感があるのに対し、光琳の方はなめらかで構図も整理されている。またたらしこみも宗達は幹の太さを強調するような丸みを帯びているが、光琳は模様的な描写がとられている。

「風神雷神図」そろい踏み

会期後半の3週間に宗達、光琳、抱一、其一の風神雷神図を並べる。琳派の表現展開を追うには最適の作品。本展覧会の一つのハイライト。

珍しい楽茶碗

3点ほど出品される楽茶碗の中でも、「赤楽 銘峯雲」は極めて貴重。滅多に出ない作品だけによく見ていただきたい。

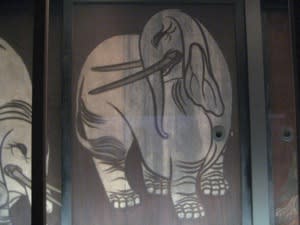

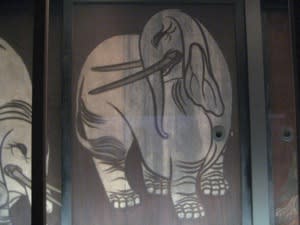

上野にゾウがやってきた。

京都・養源院より「杉戸絵」、計4枚(表裏8面)が出品。一度見ると忘れられないような個性的な造形。杉戸は痛みやすいが、このほど修復を終えて蘇った。

装飾から絵画へ

「源氏物語図」、「伊勢物語図」などに見る宗達の絵画性。弟子の関与も濃厚な作品だが、一般的に宗達の画風は晩年になるほど絵画的になったと言われている。

国宝「蓮池水禽図」と「白蓮図」

宗達水墨画の傑作を展示。ふわりと浮くような蓮の花に水禽が二羽。第4章に登場する抱一の「白蓮図」と比べると興味深い。また蓮も琳派を繋げる重要なモチーフの一つである。

第2章 尾形光琳・尾形乾山

2点の国宝「燕子花」

光琳の「八橋蒔絵螺鈿硯箱」と「燕子花図屏風」(~10/29)。八橋をぐるりと箱の周囲を回る斬新な意匠の硯箱と、目映い金屏風にはっきりとした絵の具で示された燕子花の並んだ「燕子花図屏風」。同屏風については所蔵の根津美術館が新築工事中のため借りることが出来た。まさに一期一会の展観である。

西行物語変奏

宗達と光琳の「西行物語行状絵」を展示。巻き替えがあるので注意されたい。

歌仙絵変奏

三十六歌仙(実際には35名しかいない。)を屏風全面に押し込めたような「三十六歌仙図屏風」。その人麻呂の姿を抜き出して描いた抱一「柿本人麿呂像」を合わせて展示。

・表と裏と

「寿老人・山水図団扇」。団扇の絵の部分だけではなく、そのまま姿で残った光琳作の貴重な団扇。背景の雪舟風の山水図が面白い。

小袖比べ

光琳の二点の「小袖 白絖地秋草模様」(一点は10/19まで)。深川・冬木の豪商の妻女のために光琳自身が直接描いたとされている。第4章の抱一「小袖 白絖地梅樹下草模様」とも比べて見てほしい。

牡丹比べ

宗達と光琳の「牡丹図」。宗達の方は全体がぼんやりとした感触に対し、光琳のそれは明晰。また宗達は葉の中で濃淡を付けているのに対し、光琳は葉の一枚毎に濃淡を付けている。

乾山の立葵

尾形乾山の「立葵図屏風」。まるで器に絵をつけるかのように絵の具をたらしている。乾山作とされる屏風は比較的珍しい。

第3章「光琳意匠と光琳顕彰」

光琳百回忌

酒井抱一の「瓶花図」。彼によって主催された光琳百回忌の際に、参加者に配られた。光琳の江戸受容の一端。

世界と琳派

酒井抱一編「光琳百図」。百回忌と合わせ、抱一が光琳の図柄を体系的にまとめて出版した。後に海外へ出回り、様々な芸術家たちに影響を与える。

波対決

光琳と抱一の「波図屏風」。暗がりの空間を不気味に這う光琳の波と、銀地にたゆたう波が光る抱一。10月28日より合わせ並べて展示。

第4章「酒井抱一・鈴木其一」

酒井抱一「夏秋草図屏風」と風神雷神変奏

光琳の「風神雷神図屏風」の裏面に描かれた渾身の一作。琳派の主要モチーフの一つである秋草が銀地に舞う。宗達、光琳と続いた風神雷神図への抱一の回答は、この夏秋草と考えるべきであろう。

抱一と江戸文化

「松風村雨図」などの肉筆浮世絵。仏画と浮世絵にも嗜んだ抱一の意外な一面を見ることが出来る。吉原など、江戸市中に浸って生きた抱一の個性が光る。

其一のウイット

鈴木其一「秋草・月に波図屏風」。表面に秋草が、裏面に月と波の描かれた変わり種の小屏風。裏から照明を当てると、裏の月と波がほのかに浮かび上がる。照明効果にも注目の一枚。

表具で楽しむ

其一の「東下図」と「歳首の図」。色鮮やかな絵画が表具部分まであしらわれている。特に「歳首図」における、梅の枝の先にかかった正月飾りは秀逸。絵の一部が表具飾りと一体化している。

以上です。レクチャーは基本的に順路に沿って、各作品を上記のように簡単に解説していくものでした。実際の観覧の際にご参考ください。

*大琳派展シリーズ

Vol.12(鈴木其一+まとめ)

Vol.11(酒井抱一)

Vol.10(光琳、乾山)

Vol.9(宗達、光悦)

Vol.8(光琳、抱一、波対決)

Vol.7(風神雷神図そろい踏み)

Vol.6(中期展示情報)

Vol.5(平常展「琳派ミニ特集」)

Vol.4(おすすめ作品など)

Vol.3(展示替え情報)

Vol.1(速報・会場写真)

*関連エントリ

大琳派展@東博、続報その2(展示品リスト公開。)+BRUTUS最新刊「琳派って誰?」

大琳派展@東博、続報(関連講演会、書籍など。)

大琳派展(東博)、公式サイトオープン

「大琳派展 - 継承と変奏 - 」

10/7-11/16

Vol.1(「大琳派展」速報・会場写真)より続きます。本日より始まった東京国立博物館での大琳派展です。本エントリでは、主催者側による展示のポイントなどを、先日の内覧会の際に行われた田沢裕賀氏の簡単なレクチャーに沿ってお伝えしたいと思います。(以下の写真の撮影、また掲載については許可をいただいています。)

大琳派展について

・東京国立博物館での本格的な琳派展の開催は、1972年以来36年ぶり。6人に絞った琳派の絵師たちを、記念年を迎えた光琳を軸に計4章の構成で追っていく。

・宗達、光悦=桃山時代、光琳、乾山=元禄時代、抱一、其一=文化・文政時代と、個々の絵師の特徴だけでなく、各時代の背景についてもある程度踏み込んだ展示になっている。

・壮麗な金屏風と銀屏風の展観と、視覚的にも分かり易く楽しめる内容を心がけた。

第1章「本阿弥光悦・俵屋宗達」

琳派のモチーフ

光悦の「四季草花下絵古今和歌巻」など。全体に絡み合う蔦や秋草、銀の月は、琳派の重要なモチーフである。これらの図柄を意識して見ると、それぞれの絵師の特徴が浮かび上がり易い。

初期の宗達に見る装飾性

「四季草花図屏風」。金屏風にすかし気味の絵具が散らされる。光琳の燕子花とは対照的。宗達の比較的初期の頃の作品は、特に装飾性の高い作品が多い。

光の効果

「光悦謡本」。角度を変えてみると、文様と文字とが交互に浮かび上がって見える。手元に寄せて読む書の味わいと、飾りとして楽しむ絵画性が同居。

2つの「槙楓図屏風」

宗達、光琳の「槙楓図屏風」対決。宗達作はやや筆が重めで重量感があるのに対し、光琳の方はなめらかで構図も整理されている。またたらしこみも宗達は幹の太さを強調するような丸みを帯びているが、光琳は模様的な描写がとられている。

「風神雷神図」そろい踏み

会期後半の3週間に宗達、光琳、抱一、其一の風神雷神図を並べる。琳派の表現展開を追うには最適の作品。本展覧会の一つのハイライト。

珍しい楽茶碗

3点ほど出品される楽茶碗の中でも、「赤楽 銘峯雲」は極めて貴重。滅多に出ない作品だけによく見ていただきたい。

上野にゾウがやってきた。

京都・養源院より「杉戸絵」、計4枚(表裏8面)が出品。一度見ると忘れられないような個性的な造形。杉戸は痛みやすいが、このほど修復を終えて蘇った。

装飾から絵画へ

「源氏物語図」、「伊勢物語図」などに見る宗達の絵画性。弟子の関与も濃厚な作品だが、一般的に宗達の画風は晩年になるほど絵画的になったと言われている。

国宝「蓮池水禽図」と「白蓮図」

宗達水墨画の傑作を展示。ふわりと浮くような蓮の花に水禽が二羽。第4章に登場する抱一の「白蓮図」と比べると興味深い。また蓮も琳派を繋げる重要なモチーフの一つである。

第2章 尾形光琳・尾形乾山

2点の国宝「燕子花」

光琳の「八橋蒔絵螺鈿硯箱」と「燕子花図屏風」(~10/29)。八橋をぐるりと箱の周囲を回る斬新な意匠の硯箱と、目映い金屏風にはっきりとした絵の具で示された燕子花の並んだ「燕子花図屏風」。同屏風については所蔵の根津美術館が新築工事中のため借りることが出来た。まさに一期一会の展観である。

西行物語変奏

宗達と光琳の「西行物語行状絵」を展示。巻き替えがあるので注意されたい。

歌仙絵変奏

三十六歌仙(実際には35名しかいない。)を屏風全面に押し込めたような「三十六歌仙図屏風」。その人麻呂の姿を抜き出して描いた抱一「柿本人麿呂像」を合わせて展示。

・表と裏と

「寿老人・山水図団扇」。団扇の絵の部分だけではなく、そのまま姿で残った光琳作の貴重な団扇。背景の雪舟風の山水図が面白い。

小袖比べ

光琳の二点の「小袖 白絖地秋草模様」(一点は10/19まで)。深川・冬木の豪商の妻女のために光琳自身が直接描いたとされている。第4章の抱一「小袖 白絖地梅樹下草模様」とも比べて見てほしい。

牡丹比べ

宗達と光琳の「牡丹図」。宗達の方は全体がぼんやりとした感触に対し、光琳のそれは明晰。また宗達は葉の中で濃淡を付けているのに対し、光琳は葉の一枚毎に濃淡を付けている。

乾山の立葵

尾形乾山の「立葵図屏風」。まるで器に絵をつけるかのように絵の具をたらしている。乾山作とされる屏風は比較的珍しい。

第3章「光琳意匠と光琳顕彰」

光琳百回忌

酒井抱一の「瓶花図」。彼によって主催された光琳百回忌の際に、参加者に配られた。光琳の江戸受容の一端。

世界と琳派

酒井抱一編「光琳百図」。百回忌と合わせ、抱一が光琳の図柄を体系的にまとめて出版した。後に海外へ出回り、様々な芸術家たちに影響を与える。

波対決

光琳と抱一の「波図屏風」。暗がりの空間を不気味に這う光琳の波と、銀地にたゆたう波が光る抱一。10月28日より合わせ並べて展示。

第4章「酒井抱一・鈴木其一」

酒井抱一「夏秋草図屏風」と風神雷神変奏

光琳の「風神雷神図屏風」の裏面に描かれた渾身の一作。琳派の主要モチーフの一つである秋草が銀地に舞う。宗達、光琳と続いた風神雷神図への抱一の回答は、この夏秋草と考えるべきであろう。

抱一と江戸文化

「松風村雨図」などの肉筆浮世絵。仏画と浮世絵にも嗜んだ抱一の意外な一面を見ることが出来る。吉原など、江戸市中に浸って生きた抱一の個性が光る。

其一のウイット

鈴木其一「秋草・月に波図屏風」。表面に秋草が、裏面に月と波の描かれた変わり種の小屏風。裏から照明を当てると、裏の月と波がほのかに浮かび上がる。照明効果にも注目の一枚。

表具で楽しむ

其一の「東下図」と「歳首の図」。色鮮やかな絵画が表具部分まであしらわれている。特に「歳首図」における、梅の枝の先にかかった正月飾りは秀逸。絵の一部が表具飾りと一体化している。

以上です。レクチャーは基本的に順路に沿って、各作品を上記のように簡単に解説していくものでした。実際の観覧の際にご参考ください。

*大琳派展シリーズ

Vol.12(鈴木其一+まとめ)

Vol.11(酒井抱一)

Vol.10(光琳、乾山)

Vol.9(宗達、光悦)

Vol.8(光琳、抱一、波対決)

Vol.7(風神雷神図そろい踏み)

Vol.6(中期展示情報)

Vol.5(平常展「琳派ミニ特集」)

Vol.4(おすすめ作品など)

Vol.3(展示替え情報)

Vol.1(速報・会場写真)

*関連エントリ

大琳派展@東博、続報その2(展示品リスト公開。)+BRUTUS最新刊「琳派って誰?」

大琳派展@東博、続報(関連講演会、書籍など。)

大琳派展(東博)、公式サイトオープン

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )