都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「アヴァンギャルド・チャイナ」 国立新美術館

国立新美術館(港区六本木7-22-2)

「アヴァンギャルド・チャイナ - 中国当代美術二十年 - 」

8/20-10/20(会期終了)

とっくの前に会期を終えていますが、予想よりはるかに楽しめたので記録に残しておきます。国立新美術館にて先週まで開催されていた「アヴァンギャルド・チャイナ」です。最終日前日の駆け込みで見てきました。

前評判も聞かず、何の下調べもしなかったせいか、行く前は単に中国の現代美術を紹介する展示かと思っていましたが、実際にはそれが大きな勘違いであることが分かりました。つまりこの展覧会は、1980年より萌芽しつつあった中国の現代美術を、約20年間、1989年の天安門事件に由来する弾圧をターニングポイントに、通史的に俯瞰するという内容であったわけです。中国の『前衛』たちが、どう作品を世に問うてきたのかが体感的に理解出来る展示になっていました。

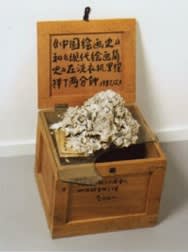

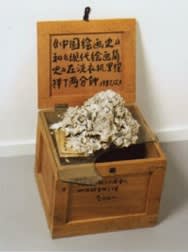

中国でもダダは一種の原点です。冒頭紹介された「厦門ダダ」(1986)は、同地での現代美術美術展に参加したアーティストらが展示終了後、その作品を全て焼却処分したというイベントの記録映像ですが、約一時間ほどにて中国当局に中止命令を受ける様子も生々しく映し出されています。またそれと似たものとしては、同じく記録映像による「中国現代芸術展」(1989年。北京)でしょう。ここでは、とある作家が会場外にて発砲のパフォーマンスを行ったところ、やはり規制を受け、美術展自体が中断される過程が収められています。また天安門以降、特に取締りの厳しくなった90年代、このようなパフォーマンスは、例えば監視の及ばない郊外にて突発的に行われていきました。それが張ホアン(さんずいに亘)の、グロテスクな映像作品です。そこにはある裸の男がパイプで血を抜かれたり、また糞尿まみれの便所で裸になり、無数の虫に纏われつつ長時間座たりするような、摩訶不思議な『アート』が展開されていました。

「ポリティカル・ポップ」と「シニカル・リアリズム」(ともに最下部の注を参照)も中国の前衛を表す一つのキーワードです。前者は文字どおりポップアートの文脈から社会を批判的に捉えたもので、後者は中国社会の現状、もしくは個人の内面を、不安感を思わせる作風で示しています。張暁剛の「血縁」(1995)はシニカル・リアリズムの代表作と言えるかもしれません。薄気味悪いグレーやイエローの顔色をした人民服姿の若い男性が二人、何やら奇妙な微笑みをたたえながら立つ光景が描かれています。おそらくこの二人は同一人物、ようは分身であるのでしょう。図版では分からないものの、耳や首から垂れる数本の細い赤い糸が、彼の未来の抑圧された運命も暗示しています。行き場のない閉塞感すら漂うポートレートでした。

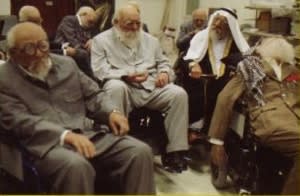

既に終了してしまったのでおすすめ出来ないのが残念ですが、孫原とポン(膨よりつきへんを取る)禹の「老人ホーム」(2007)は、大掛かりな装置と、それに相応しいメッセージ性を備えた、実に魅力的なインスタレーションでした。比較するのは適切ではないとはいえ、率直なところ、これ一点でも横浜トリエンナーレのインパクトをゆうに上回ってしたような気がします。

一党独裁下にある中国の近現代美術が、たとえ体制への直接的な意思表示こそ少なかろうとも、まさかこれほど多様性を持ち得ていたとは思いもよりませんでした。出品作家、また点数もそれほど多くありませんが、中国の意外な『顔』をアートで詳らかにした好企画だったと言えそうです。

展示は既に終了しています。

注)展覧会冊子より引用。

「ポリティカル・ポップ」:身近なイメージを用いて、政治的な見解が表された表現。

「シニカル・リアリズム」:文革や天安門事件などを経験した芸術家たちの中で、その挫折感から、世の中を冷ややかに捉えようとしたアートの一潮流。

「アヴァンギャルド・チャイナ - 中国当代美術二十年 - 」

8/20-10/20(会期終了)

とっくの前に会期を終えていますが、予想よりはるかに楽しめたので記録に残しておきます。国立新美術館にて先週まで開催されていた「アヴァンギャルド・チャイナ」です。最終日前日の駆け込みで見てきました。

前評判も聞かず、何の下調べもしなかったせいか、行く前は単に中国の現代美術を紹介する展示かと思っていましたが、実際にはそれが大きな勘違いであることが分かりました。つまりこの展覧会は、1980年より萌芽しつつあった中国の現代美術を、約20年間、1989年の天安門事件に由来する弾圧をターニングポイントに、通史的に俯瞰するという内容であったわけです。中国の『前衛』たちが、どう作品を世に問うてきたのかが体感的に理解出来る展示になっていました。

中国でもダダは一種の原点です。冒頭紹介された「厦門ダダ」(1986)は、同地での現代美術美術展に参加したアーティストらが展示終了後、その作品を全て焼却処分したというイベントの記録映像ですが、約一時間ほどにて中国当局に中止命令を受ける様子も生々しく映し出されています。またそれと似たものとしては、同じく記録映像による「中国現代芸術展」(1989年。北京)でしょう。ここでは、とある作家が会場外にて発砲のパフォーマンスを行ったところ、やはり規制を受け、美術展自体が中断される過程が収められています。また天安門以降、特に取締りの厳しくなった90年代、このようなパフォーマンスは、例えば監視の及ばない郊外にて突発的に行われていきました。それが張ホアン(さんずいに亘)の、グロテスクな映像作品です。そこにはある裸の男がパイプで血を抜かれたり、また糞尿まみれの便所で裸になり、無数の虫に纏われつつ長時間座たりするような、摩訶不思議な『アート』が展開されていました。

「ポリティカル・ポップ」と「シニカル・リアリズム」(ともに最下部の注を参照)も中国の前衛を表す一つのキーワードです。前者は文字どおりポップアートの文脈から社会を批判的に捉えたもので、後者は中国社会の現状、もしくは個人の内面を、不安感を思わせる作風で示しています。張暁剛の「血縁」(1995)はシニカル・リアリズムの代表作と言えるかもしれません。薄気味悪いグレーやイエローの顔色をした人民服姿の若い男性が二人、何やら奇妙な微笑みをたたえながら立つ光景が描かれています。おそらくこの二人は同一人物、ようは分身であるのでしょう。図版では分からないものの、耳や首から垂れる数本の細い赤い糸が、彼の未来の抑圧された運命も暗示しています。行き場のない閉塞感すら漂うポートレートでした。

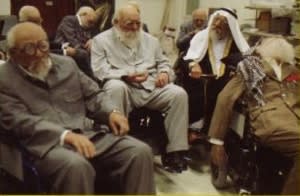

既に終了してしまったのでおすすめ出来ないのが残念ですが、孫原とポン(膨よりつきへんを取る)禹の「老人ホーム」(2007)は、大掛かりな装置と、それに相応しいメッセージ性を備えた、実に魅力的なインスタレーションでした。比較するのは適切ではないとはいえ、率直なところ、これ一点でも横浜トリエンナーレのインパクトをゆうに上回ってしたような気がします。

一党独裁下にある中国の近現代美術が、たとえ体制への直接的な意思表示こそ少なかろうとも、まさかこれほど多様性を持ち得ていたとは思いもよりませんでした。出品作家、また点数もそれほど多くありませんが、中国の意外な『顔』をアートで詳らかにした好企画だったと言えそうです。

展示は既に終了しています。

注)展覧会冊子より引用。

「ポリティカル・ポップ」:身近なイメージを用いて、政治的な見解が表された表現。

「シニカル・リアリズム」:文革や天安門事件などを経験した芸術家たちの中で、その挫折感から、世の中を冷ややかに捉えようとしたアートの一潮流。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )