都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

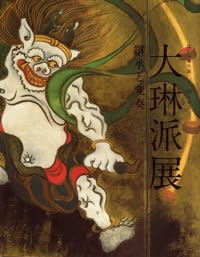

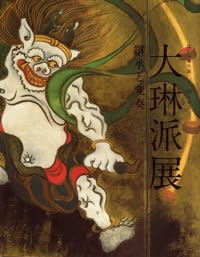

「大琳派展」 東京国立博物館 Vol.4(おすすめ作品など)

東京国立博物館(台東区上野公園13-9)

「大琳派展 - 継承と変奏 - 」

10/7-11/16

大琳派展シリーズの4回目です。今回はVol.2のレクチャー、Vol.3の展示替え情報をふまえ、なるべく現時点で展示されているものを中心に、私の独断と偏見によるおすすめ作品を挙げていきたいと思います。

【屏風で見比べる】

サブタイトルに「継承と変奏」とあるように、琳派の系譜を同モチーフの作品で比較するセクションがいくつか存在します。中でも屏風が一番その差異が分かり易い作品です。Vol.3と重なりますが、注目はやはり3点です。

「風神雷神図屏風(襖)」(第一会場、第1章「宗達・光悦」)

今回の目玉はやはりこれでしょう。現在、光琳と其一の作品のみが展示されていますが、21日より抱一が、そして28日より真打ちの宗達が加わり、全4点の風神雷神図が一堂に揃います。率直なところ、オリジナルの強みもあって宗達作に圧倒的な優位がありますが、其一の気宇壮大な襖などは、トレースして描いた抱一などとは異なった面白さがあるのではないでしょうか。

「波図屏風」(第二会場、第4章「抱一・其一」)

光琳と抱一の屏風が並んで展観されます。(現在は光琳のみ。抱一は28日より。)ともに滅多に見ることが出来ない作品だけに、今展示の一つのハイライトともなりそうです。

「燕子花図屏風」(第一会場、第2章「光琳・乾山」/第二会場、第4章「抱一・其一」)

残念ながら展示場所も、また時期も異なりますが、光琳の大作「燕子花図屏風」(~10/19)と、抱一の同名の屏風(10/21日~)が出品されます。光琳作があまりにも有名なため、抱一のそれは完全に陰に隠れている感は否めませんが、まるで水に泳ぐように流麗な燕子花やひらりと舞い降りたトンボなど、彼らしい情緒を感じる風雅な一枚であることは相違ありません。また抱一では、同モチーフからもう一点、「八橋図屏風」(10/21~)もおさえておきたい作品です。どちらかというとこちらの方が光琳の燕子花に近い表現をとっています。

【絵を読む】

上に挙げた「燕子花」も、元はと言えば伊勢物語に由来する作品ですが、今回の展示では琳派で好まれる物語がいくつか登場しています。

「源氏物語図」(第一会場、第1章「宗達・光悦」)

空蝉、篝火、夕霧(伝宗達)の3点が出品中です。会期最終日まで展示されます。

「伊勢物語図色紙」(第一会場、第1章「宗達・光悦」)

芥川、水鏡など、伝宗達の作品が計6点ほど登場です。10月28日の展示替えを挟み、各3点ずつ公開されています。

「西行物語」(第一会場、第1章「宗達・光悦」/第一会場、第2章「光琳・乾山」)

宗達の「西行法師行状絵」2巻、3幅と、光琳の同名作より1巻分が展示中です。巻物は各々2週間ごとに巻き替えです。

【琳派の迫力】

造形美に優れた琳派のこと、迫力満点の作品ももちろん展示されています。

「唐獅子図・波に犀図杉戸」、「白象図・唐獅子図杉戸」(第一会場、第1章「宗達・光悦」)

京都・養源院より修復を終えて蘇った各4面、表裏8面の宗達の杉戸絵です。実際、私も何年か前に現地で見ましたが、その時の印象が覆るほどに形、色とも鮮やかでした。通期展示が嬉しいところです。

「夏秋渓流図屏風」(第二会場、第4章「抱一・其一」)

改修前の根津美術館で見た際にも度肝を抜かれました。其一渾身の大作屏風が会期後半(11/5~)に登場します。

【視覚のマジック】

プライス展での感動こそありませんが、本展覧会でも光の効果を巧みに用いた作品が僅かながら紹介されています。

「光悦謡本」(第一会場、第1章「宗達・光悦」)

先日のレクチャーの際に教えていただきました。見る角度を変えると、その艶やかな料紙より文様と文字とがきらきらと合わせ重なって浮かび上がってきます。(通期。但し頁替あり。)

「秋草・月に波図屏風」(第二会場、第4章「抱一・其一」)

表に秋草、また裏面に波文様の描かれた小屏風です。展示のライティングも工夫され、裏から照明があてられると、通常は見えてこない波と月模様が浮かんできます。しばらく立ち止まって昼夜の光景を楽しみたい作品です。(通期)

【水墨の達人、宗達】

琳派と水墨とはあまり結びつかないような印象がありますが、実際には「蓮池水禽図」など、相当に見応えのある作品が多数紹介されています。(以下、全て第一会場、第1章「宗達・光悦」で展示。)

「龍図」「鴨図」(~10/19)

「蓮池水禽図」「龍樹図」(~10/26)

「牛図」(~10/28)

「双犬図」(10/21~11/3)

「兔図」「撫子杜鵑図」(11/5~)

「牡丹図」(通期)

展示替えが多岐に分かれていますが、19日までに一回、そして21日から28日の間にもう一回、さらには11月5日以降に一回と、計三回通えば全部制覇できそうです。

【工芸を愛でる】

絵画だけでなく、器、蒔箱、それに小袖など、いわゆる工芸品の品々にこそ琳派の技が光っています。幸いにも通期での展示が多いので助かりました。(以下はともに通期展示。)

「赤楽茶碗 銘 峯雲」(第一会場、第1章「宗達・光悦」)

非常に展示の珍しい光悦の赤楽茶碗です。楽好きには茶碗が3点出ていたのも嬉しいところでした。

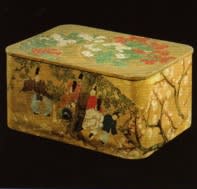

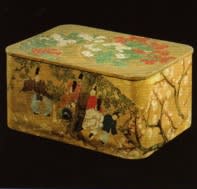

「扇面貼交手筥」(第二会場、第二章「光琳・光悦」)

奈良・大和文華館よりの貴重な工芸品がいくつか展示されています。乾山の本作品をはじめ光琳の「武蔵野隅田川図乱箱」などは是非見ておきたいところです。

【抱一の金と銀】

一見、地味な印象がありますが、金と銀を巧みに操り、雅やかでかつ儚さをたたえた屏風を描かせたら抱一の右に出る者はありません。(以下、全て第二会場、第4章「抱一・其一」で展示。ともに通期。)

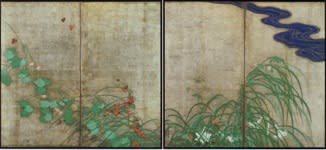

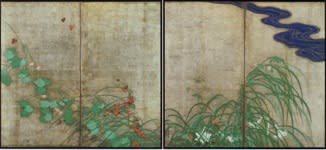

「夏秋草図屏風」

今更言うまでもありません。抱一畢竟の大傑作です。抱一の風神雷神図へのオマージュは、この作品で確かに示されました。溜息が出るほどに叙情的です。

「月に秋草図屏風」

夏秋草と並んでの展示です。夢幻の虚空を秋草が彷徨います。「夏秋草」との取り合わせはもうしばらくなさそうです。

最後に会場の様子についてです。写真などはVol.1の速報記事をご参照いただきたいところですが、今回の琳派展は平成館をほぼ四等分し、右に向かって右の第1会場に宗達、光悦、光琳、乾山と並べ、左の第2会場に「光琳顕彰」と抱一、其一の江戸琳派が続く構成となっています。また、基本的に各絵師ごとの展示ですが、「風神雷神図」などの同モチーフの作品は並べて置かれています。ただしそのように『変奏』している作品でも、並列展示されているものとそうでないものがある部分がややこしいところです。よって、同モチーフの細かな差異や特徴については、図録のコラムにあたるのがベストでしょう。3000円と高価ですが、カラー図版、充実した解説(一部不可解な部分あり。)と、なかなか良く出来ていました。

(全375頁の豪華図録。)

(全375頁の豪華図録。)

第3章の「光琳意匠と光琳顕彰」が控えめです。文字通り「光琳顕彰」を見るとのことで、それに特につとめた抱一の細かな活動(光琳百回忌など。)の紹介展示に期待しようとするとやや肩すかしを食らいます。琳派の変奏を見るには、個々の作品にあたって比べ見ることも重要ですが、こうしたテーマ別展示ももう一歩充実していればなお良かったのではないでしょうか。少々物足りなさを感じました。

対決展の印象が残っていると若干、分が悪いかもしれません。構成こそ大味ながらも、怒濤のごとく名品が連なったかの展示に比べると、琳派の系譜はやや真面目で、また作品自体にも迫力よりも繊細さで勝負するようなものも目立っています。とはいえ今回、江戸琳派から特に其一に相当のスポットライトが当たるのではないでしょうか。琳派三巨匠に比べると露出も少なく、既視感のある他絵師に比べると、明らかに新鮮味が感じられます。近美のRIMPAで見た「朝顔図屏風」をもう一度とも思いましたが、それは無い物ねだりのことなのでしょう。今回の主役は其一になるのかもしれません。

Vol.3の展示替え情報でも触れましたが、会期が全部で6回にも分かれています。足を運ぶのに3、4度では多すぎ、また1度では物足りないという方には、前後期、特に燕子花図屏風の出品されている19日までにまず一回観覧し、「風神雷神」が揃い、また『波対決』もはじまり、さらには其一の「夏秋渓流」も出る11月5日以降にもう一度というのがベストかもしれません。

*大琳派展シリーズ

Vol.12(鈴木其一+まとめ)

Vol.11(酒井抱一)

Vol.10(光琳、乾山)

Vol.9(宗達、光悦)

Vol.8(光琳、抱一、波対決)

Vol.7(風神雷神図そろい踏み)

Vol.6(中期展示情報)

Vol.5(平常展「琳派ミニ特集」)

Vol.3(展示替え情報)

Vol.2(内覧会レクチャー)

Vol.1(速報・会場写真)

*関連エントリ

大琳派展@東博、続報その2(展示品リスト公開。)+BRUTUS最新刊「琳派って誰?」

大琳派展@東博、続報(関連講演会、書籍など。)

大琳派展(東博)、公式サイトオープン

「大琳派展 - 継承と変奏 - 」

10/7-11/16

大琳派展シリーズの4回目です。今回はVol.2のレクチャー、Vol.3の展示替え情報をふまえ、なるべく現時点で展示されているものを中心に、私の独断と偏見によるおすすめ作品を挙げていきたいと思います。

【屏風で見比べる】

サブタイトルに「継承と変奏」とあるように、琳派の系譜を同モチーフの作品で比較するセクションがいくつか存在します。中でも屏風が一番その差異が分かり易い作品です。Vol.3と重なりますが、注目はやはり3点です。

「風神雷神図屏風(襖)」(第一会場、第1章「宗達・光悦」)

今回の目玉はやはりこれでしょう。現在、光琳と其一の作品のみが展示されていますが、21日より抱一が、そして28日より真打ちの宗達が加わり、全4点の風神雷神図が一堂に揃います。率直なところ、オリジナルの強みもあって宗達作に圧倒的な優位がありますが、其一の気宇壮大な襖などは、トレースして描いた抱一などとは異なった面白さがあるのではないでしょうか。

「波図屏風」(第二会場、第4章「抱一・其一」)

光琳と抱一の屏風が並んで展観されます。(現在は光琳のみ。抱一は28日より。)ともに滅多に見ることが出来ない作品だけに、今展示の一つのハイライトともなりそうです。

「燕子花図屏風」(第一会場、第2章「光琳・乾山」/第二会場、第4章「抱一・其一」)

残念ながら展示場所も、また時期も異なりますが、光琳の大作「燕子花図屏風」(~10/19)と、抱一の同名の屏風(10/21日~)が出品されます。光琳作があまりにも有名なため、抱一のそれは完全に陰に隠れている感は否めませんが、まるで水に泳ぐように流麗な燕子花やひらりと舞い降りたトンボなど、彼らしい情緒を感じる風雅な一枚であることは相違ありません。また抱一では、同モチーフからもう一点、「八橋図屏風」(10/21~)もおさえておきたい作品です。どちらかというとこちらの方が光琳の燕子花に近い表現をとっています。

【絵を読む】

上に挙げた「燕子花」も、元はと言えば伊勢物語に由来する作品ですが、今回の展示では琳派で好まれる物語がいくつか登場しています。

「源氏物語図」(第一会場、第1章「宗達・光悦」)

空蝉、篝火、夕霧(伝宗達)の3点が出品中です。会期最終日まで展示されます。

「伊勢物語図色紙」(第一会場、第1章「宗達・光悦」)

芥川、水鏡など、伝宗達の作品が計6点ほど登場です。10月28日の展示替えを挟み、各3点ずつ公開されています。

「西行物語」(第一会場、第1章「宗達・光悦」/第一会場、第2章「光琳・乾山」)

宗達の「西行法師行状絵」2巻、3幅と、光琳の同名作より1巻分が展示中です。巻物は各々2週間ごとに巻き替えです。

【琳派の迫力】

造形美に優れた琳派のこと、迫力満点の作品ももちろん展示されています。

「唐獅子図・波に犀図杉戸」、「白象図・唐獅子図杉戸」(第一会場、第1章「宗達・光悦」)

京都・養源院より修復を終えて蘇った各4面、表裏8面の宗達の杉戸絵です。実際、私も何年か前に現地で見ましたが、その時の印象が覆るほどに形、色とも鮮やかでした。通期展示が嬉しいところです。

「夏秋渓流図屏風」(第二会場、第4章「抱一・其一」)

改修前の根津美術館で見た際にも度肝を抜かれました。其一渾身の大作屏風が会期後半(11/5~)に登場します。

【視覚のマジック】

プライス展での感動こそありませんが、本展覧会でも光の効果を巧みに用いた作品が僅かながら紹介されています。

「光悦謡本」(第一会場、第1章「宗達・光悦」)

先日のレクチャーの際に教えていただきました。見る角度を変えると、その艶やかな料紙より文様と文字とがきらきらと合わせ重なって浮かび上がってきます。(通期。但し頁替あり。)

「秋草・月に波図屏風」(第二会場、第4章「抱一・其一」)

表に秋草、また裏面に波文様の描かれた小屏風です。展示のライティングも工夫され、裏から照明があてられると、通常は見えてこない波と月模様が浮かんできます。しばらく立ち止まって昼夜の光景を楽しみたい作品です。(通期)

【水墨の達人、宗達】

琳派と水墨とはあまり結びつかないような印象がありますが、実際には「蓮池水禽図」など、相当に見応えのある作品が多数紹介されています。(以下、全て第一会場、第1章「宗達・光悦」で展示。)

「龍図」「鴨図」(~10/19)

「蓮池水禽図」「龍樹図」(~10/26)

「牛図」(~10/28)

「双犬図」(10/21~11/3)

「兔図」「撫子杜鵑図」(11/5~)

「牡丹図」(通期)

展示替えが多岐に分かれていますが、19日までに一回、そして21日から28日の間にもう一回、さらには11月5日以降に一回と、計三回通えば全部制覇できそうです。

【工芸を愛でる】

絵画だけでなく、器、蒔箱、それに小袖など、いわゆる工芸品の品々にこそ琳派の技が光っています。幸いにも通期での展示が多いので助かりました。(以下はともに通期展示。)

「赤楽茶碗 銘 峯雲」(第一会場、第1章「宗達・光悦」)

非常に展示の珍しい光悦の赤楽茶碗です。楽好きには茶碗が3点出ていたのも嬉しいところでした。

「扇面貼交手筥」(第二会場、第二章「光琳・光悦」)

奈良・大和文華館よりの貴重な工芸品がいくつか展示されています。乾山の本作品をはじめ光琳の「武蔵野隅田川図乱箱」などは是非見ておきたいところです。

【抱一の金と銀】

一見、地味な印象がありますが、金と銀を巧みに操り、雅やかでかつ儚さをたたえた屏風を描かせたら抱一の右に出る者はありません。(以下、全て第二会場、第4章「抱一・其一」で展示。ともに通期。)

「夏秋草図屏風」

今更言うまでもありません。抱一畢竟の大傑作です。抱一の風神雷神図へのオマージュは、この作品で確かに示されました。溜息が出るほどに叙情的です。

「月に秋草図屏風」

夏秋草と並んでの展示です。夢幻の虚空を秋草が彷徨います。「夏秋草」との取り合わせはもうしばらくなさそうです。

最後に会場の様子についてです。写真などはVol.1の速報記事をご参照いただきたいところですが、今回の琳派展は平成館をほぼ四等分し、右に向かって右の第1会場に宗達、光悦、光琳、乾山と並べ、左の第2会場に「光琳顕彰」と抱一、其一の江戸琳派が続く構成となっています。また、基本的に各絵師ごとの展示ですが、「風神雷神図」などの同モチーフの作品は並べて置かれています。ただしそのように『変奏』している作品でも、並列展示されているものとそうでないものがある部分がややこしいところです。よって、同モチーフの細かな差異や特徴については、図録のコラムにあたるのがベストでしょう。3000円と高価ですが、カラー図版、充実した解説(一部不可解な部分あり。)と、なかなか良く出来ていました。

(全375頁の豪華図録。)

(全375頁の豪華図録。)第3章の「光琳意匠と光琳顕彰」が控えめです。文字通り「光琳顕彰」を見るとのことで、それに特につとめた抱一の細かな活動(光琳百回忌など。)の紹介展示に期待しようとするとやや肩すかしを食らいます。琳派の変奏を見るには、個々の作品にあたって比べ見ることも重要ですが、こうしたテーマ別展示ももう一歩充実していればなお良かったのではないでしょうか。少々物足りなさを感じました。

対決展の印象が残っていると若干、分が悪いかもしれません。構成こそ大味ながらも、怒濤のごとく名品が連なったかの展示に比べると、琳派の系譜はやや真面目で、また作品自体にも迫力よりも繊細さで勝負するようなものも目立っています。とはいえ今回、江戸琳派から特に其一に相当のスポットライトが当たるのではないでしょうか。琳派三巨匠に比べると露出も少なく、既視感のある他絵師に比べると、明らかに新鮮味が感じられます。近美のRIMPAで見た「朝顔図屏風」をもう一度とも思いましたが、それは無い物ねだりのことなのでしょう。今回の主役は其一になるのかもしれません。

Vol.3の展示替え情報でも触れましたが、会期が全部で6回にも分かれています。足を運ぶのに3、4度では多すぎ、また1度では物足りないという方には、前後期、特に燕子花図屏風の出品されている19日までにまず一回観覧し、「風神雷神」が揃い、また『波対決』もはじまり、さらには其一の「夏秋渓流」も出る11月5日以降にもう一度というのがベストかもしれません。

*大琳派展シリーズ

Vol.12(鈴木其一+まとめ)

Vol.11(酒井抱一)

Vol.10(光琳、乾山)

Vol.9(宗達、光悦)

Vol.8(光琳、抱一、波対決)

Vol.7(風神雷神図そろい踏み)

Vol.6(中期展示情報)

Vol.5(平常展「琳派ミニ特集」)

Vol.3(展示替え情報)

Vol.2(内覧会レクチャー)

Vol.1(速報・会場写真)

*関連エントリ

大琳派展@東博、続報その2(展示品リスト公開。)+BRUTUS最新刊「琳派って誰?」

大琳派展@東博、続報(関連講演会、書籍など。)

大琳派展(東博)、公式サイトオープン

コメント ( 13 ) | Trackback ( 0 )