都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「MOTアニュアル2010:装飾」 東京都現代美術館

東京都現代美術館(江東区三好4-1-1)

「MOTアニュアル2010:装飾」

2/6-4/11

「装飾」をキーワードに、計10名のアーティストの最新作を紹介します。今年で10回目を迎えたMOTアニュアルへ行ってきました。

出品の作家は以下の通りです。

青木克世(1972~)/小川敦生(1969~)/黒田潔(1975~)/塩保朋子(1981~)/野老朝雄(1969~)/松本尚(1975~)/水田寛(1982~)/森淳一(1965~)/山本基(1966~)横内賢太郎(1979~)

やや作家の年齢にもバラツキがあり、その表現も絵画にインスタレーション、また工芸と多様ですが、毎年テーマを決めて展示を手堅くまとめるアニュアル展だけあってか、全体としてそれほど違和感なく作品を楽しむことが出来ました。また「装飾」という大きな括りも、素人目には分かりやすくて悪くありません。

それでは印象に残った作家を挙げていきます。

森淳一

木を彫刻し、精緻な『襞』を描いて、鳥の羽や、また仏像の光背のような独特のレリーフを作り出す。流れる水の如く連なる木彫の細い線は、時に小さな穴を欄間のように開けていた。増殖する装飾はまるで生き物のようだ。

青木克世

白磁土を用い、過剰なまでの西洋趣味のデコレーションのオブジェを展開する。手前に『聖なる杖』を、奥に祭壇画と見立て、両側に髑髏の陶の作品が並ぶ姿は、ロココとグロテスクをない交ぜにしているようで面白い。私としてはいちおしの展示。

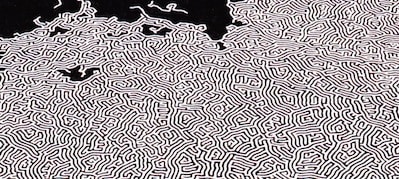

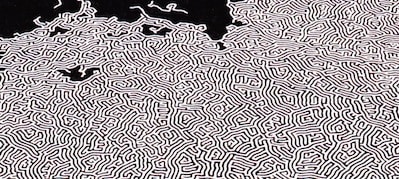

山本基

白い塩が床の一面に迷路を描く。作家の言葉に「こつこつと描く姿勢」とあったが、その塩の量、また広さに圧倒された。どれだけこれだけ描くのに時間がかかったのだろうか。その光景はまるで海の上に浮かぶ流氷のようだった。

小川敦生

大きな石鹸に結晶のような紋様を刻み込んでいく。やや歪んだ石鹸の板は、周囲から蛍光灯で照らされて鈍い光を放っていた。もう少し照明に変化があれば、また別の表情を見られたかもしれない。

塩保朋子

巨大な暗室を用いての大掛かりなインスタレーション。高さ6m以上にも及ぶ透かし彫りの紙が吊るされ、照明によって床面、また壁面、さらには天井にまで、燃え盛る炎ともはたまた龍のうねる様とも言えるような独特の紋様が写し出されている。ただこの展示に関してはSCAIの時の方が美しかったように思えた。

横内賢太郎

展示のラストを彩るサテン地のペインティング新作4点。滲み出す紫や青の色面が「歪み」出し、そこに朧げな像を浮かび上がらせていく。一見、何故に横内の絵画を「装飾」の観点から捉えるのかと思ったが、元々彼はオークションカタログの特に装飾品を描いていたと知って納得した。

全てというわけではありませんが、細やかな職人技による作り込まれた「装飾」品の数々は、単純に見ていて感心させられるものがありました。ただ時に各作家の作品が響きあう美しい空間を作り上げていたものの、いささかインスタレーションが目立って絵画が弱くなってしまっていたことも付け加えておきます。

簡素ですが厚紙の出品リストが良く出来ていました。野老の力強い地紋を借りて浮かび上がる作家のメッセージも個性豊かです。なお図録は作成中でした。(2/14現在)

4月11日まで開催されています。

「MOTアニュアル2010:装飾」

2/6-4/11

「装飾」をキーワードに、計10名のアーティストの最新作を紹介します。今年で10回目を迎えたMOTアニュアルへ行ってきました。

出品の作家は以下の通りです。

青木克世(1972~)/小川敦生(1969~)/黒田潔(1975~)/塩保朋子(1981~)/野老朝雄(1969~)/松本尚(1975~)/水田寛(1982~)/森淳一(1965~)/山本基(1966~)横内賢太郎(1979~)

やや作家の年齢にもバラツキがあり、その表現も絵画にインスタレーション、また工芸と多様ですが、毎年テーマを決めて展示を手堅くまとめるアニュアル展だけあってか、全体としてそれほど違和感なく作品を楽しむことが出来ました。また「装飾」という大きな括りも、素人目には分かりやすくて悪くありません。

それでは印象に残った作家を挙げていきます。

森淳一

木を彫刻し、精緻な『襞』を描いて、鳥の羽や、また仏像の光背のような独特のレリーフを作り出す。流れる水の如く連なる木彫の細い線は、時に小さな穴を欄間のように開けていた。増殖する装飾はまるで生き物のようだ。

青木克世

白磁土を用い、過剰なまでの西洋趣味のデコレーションのオブジェを展開する。手前に『聖なる杖』を、奥に祭壇画と見立て、両側に髑髏の陶の作品が並ぶ姿は、ロココとグロテスクをない交ぜにしているようで面白い。私としてはいちおしの展示。

山本基

白い塩が床の一面に迷路を描く。作家の言葉に「こつこつと描く姿勢」とあったが、その塩の量、また広さに圧倒された。どれだけこれだけ描くのに時間がかかったのだろうか。その光景はまるで海の上に浮かぶ流氷のようだった。

小川敦生

大きな石鹸に結晶のような紋様を刻み込んでいく。やや歪んだ石鹸の板は、周囲から蛍光灯で照らされて鈍い光を放っていた。もう少し照明に変化があれば、また別の表情を見られたかもしれない。

塩保朋子

巨大な暗室を用いての大掛かりなインスタレーション。高さ6m以上にも及ぶ透かし彫りの紙が吊るされ、照明によって床面、また壁面、さらには天井にまで、燃え盛る炎ともはたまた龍のうねる様とも言えるような独特の紋様が写し出されている。ただこの展示に関してはSCAIの時の方が美しかったように思えた。

横内賢太郎

展示のラストを彩るサテン地のペインティング新作4点。滲み出す紫や青の色面が「歪み」出し、そこに朧げな像を浮かび上がらせていく。一見、何故に横内の絵画を「装飾」の観点から捉えるのかと思ったが、元々彼はオークションカタログの特に装飾品を描いていたと知って納得した。

全てというわけではありませんが、細やかな職人技による作り込まれた「装飾」品の数々は、単純に見ていて感心させられるものがありました。ただ時に各作家の作品が響きあう美しい空間を作り上げていたものの、いささかインスタレーションが目立って絵画が弱くなってしまっていたことも付け加えておきます。

簡素ですが厚紙の出品リストが良く出来ていました。野老の力強い地紋を借りて浮かび上がる作家のメッセージも個性豊かです。なお図録は作成中でした。(2/14現在)

4月11日まで開催されています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )