都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

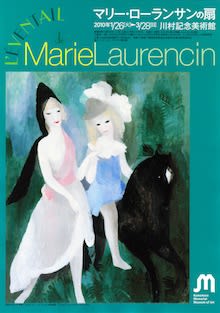

「マリー・ローランサンの扇」 川村記念美術館

川村記念美術館(千葉県佐倉市坂戸631)

「マリー・ローランサンの扇」

1/26-3/28

マリー・ローランサンの「青年期から円熟期までの歩み」(美術館HPより)を概観します。川村記念美術館で開催中の「マリー・ローランサンの扇」へ行ってきました。

まずは本展の概要です。

・ローランサンを象徴する「扇」というキーワードをもとに、その画業を振り返る。

・出品作は全33点。同館所蔵の1点を除き、その全てがマリー・ローランサン美術館(長野県茅野市)の館蔵品。(出品リスト)

展示室が僅か一室という非常に小規模な企画展です。出品作も33点と多くありませんが、初期より晩年まで、ローランサンの制作史を簡単に追うのにはなかなか都合の良い展覧会でした。

ローランサンと言うとあのパステルカラーに包まれた絵画の印象がありますが、初期の作風は意外にも随分と堅牢です。濃い茶色を基調にした「果物かご」(1907-08年頃)や「パブロ・ピカソ」(1908年頃)などは、おおよそ後の彼女の作品との繋がりを感じさせません。キュビズムの線を消化し、次第に独特なピンクやグレーを獲得していきますが、アラベスク紋様にも由来する「狩りをするディアナ」(1908年)もまた、この時期だけの独特の味わいを醸し出していました。

おおよそ恵まれなかった結婚生活が、彼女の特徴的な作風の一部を決定したのは何やら皮肉めいています。夫に連れられてドイツへと向かった彼女は『緑の森』と出会い、画風に特徴的なグリーンを使い始めました。結局、アルコールに溺れた夫との生活は破綻し、さらには一次大戦によってスペインへ亡命、親しい人とも別れた生活を余儀なくされますが、その苦難の様子は「囚われの女」(1917年)などでも十分に伺い知れるのではいないでしょうか。ローランサンの描く虚ろ気で、時に悲しみをたたえた女性の面持ちは、この時の経験が滲み出しているのかもしれません。

生活と作風はさらにリンクする形で進みます。非常に相性の良かった家政婦のシュザンヌを迎えたローランサンは1930年以降、お馴染みのグレーやブルー、そしてグリーンの他に、赤や黄色などの明るい色を取り入れるようになりました。「アルルキーヌ」(1940)はその昇華した作品と言えるかもしれません。縦に走る赤の帯と深い藍色から青へのグラデーション、そして透き通ったグレーとの対比が見事でした。こういう作品に接していると見ている方も心穏やかになります。

タイトルにもある扇に由来する作品としては、ずばり扇を持つ女性を描いた「扇」(1911年頃)の他、マリーの象徴的なモチーフとして詩人たちがまとめた詩画集「扇」などを見ることが出来ました。また一時、恋人同士でもあったアポリネールとの関係についての言及もあります。

なお手狭なこともあってか、会場に詳細な解説パネルはありません。4つのポイントからなる同館HPの「見どころ」がうまくまとまっているので、そちらを前もって参照しておくのが良いのではないでしょうか。また図録の辛酸なめ子のテキストが異彩を放っていました。

ちなみにご自慢のコレクション展示が一部入れ替わっています。上野の長谷川等伯展の後期に出る「鳥鷺図屏風」がほぼ独り占めの環境で楽しむことが出来ました。(3/7まで)また水色でまとめられた計4点からなる『カルダー・ルーム』がお目見えしています。さすがに見どころは少なくありません。

次回はいよいよコーネル関連の展覧会です。心待ちにしたいと思います。

「ジョゼフ・コーネル×高橋睦郎 - 箱宇宙を讃えて」 4/10-7/19

交通アクセスを考えると厳しいかもしれませんが、同市内の佐倉市美のカオスモス展(~3/22)などとあわせての観覧なら楽しめるのではないでしょうか。

3月28日まで開催されています。

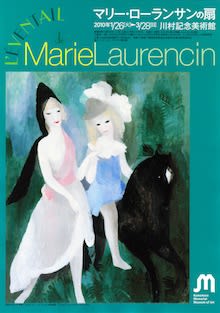

「マリー・ローランサンの扇」

1/26-3/28

マリー・ローランサンの「青年期から円熟期までの歩み」(美術館HPより)を概観します。川村記念美術館で開催中の「マリー・ローランサンの扇」へ行ってきました。

まずは本展の概要です。

・ローランサンを象徴する「扇」というキーワードをもとに、その画業を振り返る。

・出品作は全33点。同館所蔵の1点を除き、その全てがマリー・ローランサン美術館(長野県茅野市)の館蔵品。(出品リスト)

展示室が僅か一室という非常に小規模な企画展です。出品作も33点と多くありませんが、初期より晩年まで、ローランサンの制作史を簡単に追うのにはなかなか都合の良い展覧会でした。

ローランサンと言うとあのパステルカラーに包まれた絵画の印象がありますが、初期の作風は意外にも随分と堅牢です。濃い茶色を基調にした「果物かご」(1907-08年頃)や「パブロ・ピカソ」(1908年頃)などは、おおよそ後の彼女の作品との繋がりを感じさせません。キュビズムの線を消化し、次第に独特なピンクやグレーを獲得していきますが、アラベスク紋様にも由来する「狩りをするディアナ」(1908年)もまた、この時期だけの独特の味わいを醸し出していました。

おおよそ恵まれなかった結婚生活が、彼女の特徴的な作風の一部を決定したのは何やら皮肉めいています。夫に連れられてドイツへと向かった彼女は『緑の森』と出会い、画風に特徴的なグリーンを使い始めました。結局、アルコールに溺れた夫との生活は破綻し、さらには一次大戦によってスペインへ亡命、親しい人とも別れた生活を余儀なくされますが、その苦難の様子は「囚われの女」(1917年)などでも十分に伺い知れるのではいないでしょうか。ローランサンの描く虚ろ気で、時に悲しみをたたえた女性の面持ちは、この時の経験が滲み出しているのかもしれません。

生活と作風はさらにリンクする形で進みます。非常に相性の良かった家政婦のシュザンヌを迎えたローランサンは1930年以降、お馴染みのグレーやブルー、そしてグリーンの他に、赤や黄色などの明るい色を取り入れるようになりました。「アルルキーヌ」(1940)はその昇華した作品と言えるかもしれません。縦に走る赤の帯と深い藍色から青へのグラデーション、そして透き通ったグレーとの対比が見事でした。こういう作品に接していると見ている方も心穏やかになります。

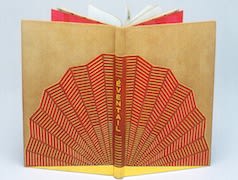

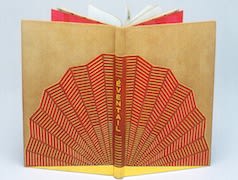

タイトルにもある扇に由来する作品としては、ずばり扇を持つ女性を描いた「扇」(1911年頃)の他、マリーの象徴的なモチーフとして詩人たちがまとめた詩画集「扇」などを見ることが出来ました。また一時、恋人同士でもあったアポリネールとの関係についての言及もあります。

なお手狭なこともあってか、会場に詳細な解説パネルはありません。4つのポイントからなる同館HPの「見どころ」がうまくまとまっているので、そちらを前もって参照しておくのが良いのではないでしょうか。また図録の辛酸なめ子のテキストが異彩を放っていました。

ちなみにご自慢のコレクション展示が一部入れ替わっています。上野の長谷川等伯展の後期に出る「鳥鷺図屏風」がほぼ独り占めの環境で楽しむことが出来ました。(3/7まで)また水色でまとめられた計4点からなる『カルダー・ルーム』がお目見えしています。さすがに見どころは少なくありません。

次回はいよいよコーネル関連の展覧会です。心待ちにしたいと思います。

「ジョゼフ・コーネル×高橋睦郎 - 箱宇宙を讃えて」 4/10-7/19

交通アクセスを考えると厳しいかもしれませんが、同市内の佐倉市美のカオスモス展(~3/22)などとあわせての観覧なら楽しめるのではないでしょうか。

3月28日まで開催されています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )