都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「カオスモス09 作家はつぶやく」 佐倉市立美術館

佐倉市立美術館(千葉県佐倉市新町210)

「カオスモス09 作家はつぶやく」

2/7-3/22

若い世代を中心に、「極めて私的な表現を確立した5人の作家」(美術館HPより引用)を紹介します。佐倉市立美術館で開催中の「カオスモス09 作家はつぶやく」へ行ってきました。

今回の出品作家は以下の通りです。

喜舎場盛也

1979年沖縄県生まれ。現在、社会就労センターにて園芸の仕事に従事。

戸來貴規

1980年岩手県生まれ。現在、知的障害者施設にて生活。

宮嶋葉一

1954年大阪府生まれ。東京藝術大学美術学部油画科卒業。1988年ドイツ留学。主に絵画を制作する。

吉田哲也

1964年愛知県生まれ。多摩美術大学彫刻科卒業。1999年MOTアニュアル出品。2005年逝去。

和田淳

1980年兵庫県生まれ。2008年、東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻に入学。

前回展では主に物故作家(特に夭折の作家)を扱うなど、そのセレクトに特徴のあるカオスモス展ですが、今回も「アールブリュット」(キャプションより引用)の作家と若いアニメーション作家を織り交ぜるなど、非常に個性的なラインナップとなっています。この括りでグループ展を行うなど、まず佐倉市美の他では考えられません。いつもながらそういう姿勢はとても好感が持てました。

表現は絵画、オブジェ他、アニメまでと多様ですが、タイトルにも「つぶやく」とあるように、非常に内的で、例えばその本人だけが持ち得る世界を表したような、まさに「何気ないものへの執着」(美術館HPより引用)を思わせる作品が多く紹介されています。

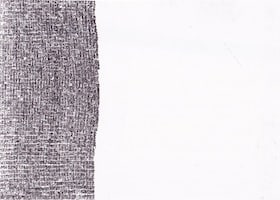

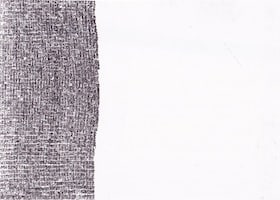

そうした意味で注目すべきなのは、アールブリュットの作家、喜舎場盛也の平面作品です。上の画像を見て一体何であるかお分かりいただけるでしょうか。実はこの作品、紙面上を例えば「石若岩君方右…」と続く漢字が埋め尽くすもので、そこには彼だけが知り得る何らかの法則、もしくは象徴的な何かが表されています。一方での戸來の作品はまさに日記帳です。独特な綴りをした紙の束には、日々の天気や出来事を示すという独特な記号のような紋様が描かれていました。

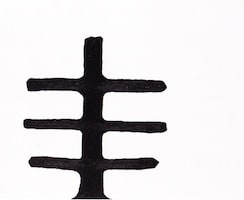

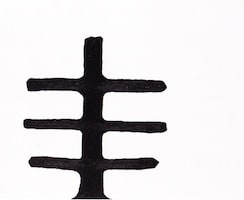

さて佐倉市美随一の大空間に展示されているのが、身近にある様々なモチーフをデフォルメし、そのフォルムのみを簡単な線で表す宮嶋葉一のペインティング、計16点です。重厚な白の絵具の上には、太い黒のストロークだけが走っていますが、それらは全て、例えば給水タンクやアンテナ、ビル、さらにはおでんなど、何らかの具体的なモチーフの断面を描いています。どこから見たのか、またどうした縮尺なのか、さらにはどこを簡略化したのかと、さながら謎解き的な部分があるのも興味深いところでした。(ちなみに上の画像の作品は「アンテナ」です。)

針金やトタン板など、元々事物感の希薄なものを、さらにそぎ落としてミニマル的なオブジェを手がける吉田哲也の作品も心に留まりました。曲げられた針金の先には確かに作家の儚き生命の痕跡が残されています。(写真は一階ホールにて。)

一転してシュールな笑いで楽しめるのが和田淳のアニメーション作品です。現実と非現実の定かでない虚ろな世界が、人間と動物の奇妙な物語によって描かれていました。

石田徹也、正木隆、菊池伶司らの登場した前回展のような強烈なインパクトこそありませんが、作品を通しての作家の「つぶやき」と静かに向かい合い、改めて自らを省みるには良い機会だと言えるのかもしれません。

3月22日まで開催されています。

「カオスモス09 作家はつぶやく」

2/7-3/22

若い世代を中心に、「極めて私的な表現を確立した5人の作家」(美術館HPより引用)を紹介します。佐倉市立美術館で開催中の「カオスモス09 作家はつぶやく」へ行ってきました。

今回の出品作家は以下の通りです。

喜舎場盛也

1979年沖縄県生まれ。現在、社会就労センターにて園芸の仕事に従事。

戸來貴規

1980年岩手県生まれ。現在、知的障害者施設にて生活。

宮嶋葉一

1954年大阪府生まれ。東京藝術大学美術学部油画科卒業。1988年ドイツ留学。主に絵画を制作する。

吉田哲也

1964年愛知県生まれ。多摩美術大学彫刻科卒業。1999年MOTアニュアル出品。2005年逝去。

和田淳

1980年兵庫県生まれ。2008年、東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻に入学。

前回展では主に物故作家(特に夭折の作家)を扱うなど、そのセレクトに特徴のあるカオスモス展ですが、今回も「アールブリュット」(キャプションより引用)の作家と若いアニメーション作家を織り交ぜるなど、非常に個性的なラインナップとなっています。この括りでグループ展を行うなど、まず佐倉市美の他では考えられません。いつもながらそういう姿勢はとても好感が持てました。

表現は絵画、オブジェ他、アニメまでと多様ですが、タイトルにも「つぶやく」とあるように、非常に内的で、例えばその本人だけが持ち得る世界を表したような、まさに「何気ないものへの執着」(美術館HPより引用)を思わせる作品が多く紹介されています。

そうした意味で注目すべきなのは、アールブリュットの作家、喜舎場盛也の平面作品です。上の画像を見て一体何であるかお分かりいただけるでしょうか。実はこの作品、紙面上を例えば「石若岩君方右…」と続く漢字が埋め尽くすもので、そこには彼だけが知り得る何らかの法則、もしくは象徴的な何かが表されています。一方での戸來の作品はまさに日記帳です。独特な綴りをした紙の束には、日々の天気や出来事を示すという独特な記号のような紋様が描かれていました。

さて佐倉市美随一の大空間に展示されているのが、身近にある様々なモチーフをデフォルメし、そのフォルムのみを簡単な線で表す宮嶋葉一のペインティング、計16点です。重厚な白の絵具の上には、太い黒のストロークだけが走っていますが、それらは全て、例えば給水タンクやアンテナ、ビル、さらにはおでんなど、何らかの具体的なモチーフの断面を描いています。どこから見たのか、またどうした縮尺なのか、さらにはどこを簡略化したのかと、さながら謎解き的な部分があるのも興味深いところでした。(ちなみに上の画像の作品は「アンテナ」です。)

針金やトタン板など、元々事物感の希薄なものを、さらにそぎ落としてミニマル的なオブジェを手がける吉田哲也の作品も心に留まりました。曲げられた針金の先には確かに作家の儚き生命の痕跡が残されています。(写真は一階ホールにて。)

一転してシュールな笑いで楽しめるのが和田淳のアニメーション作品です。現実と非現実の定かでない虚ろな世界が、人間と動物の奇妙な物語によって描かれていました。

石田徹也、正木隆、菊池伶司らの登場した前回展のような強烈なインパクトこそありませんが、作品を通しての作家の「つぶやき」と静かに向かい合い、改めて自らを省みるには良い機会だと言えるのかもしれません。

3月22日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )