都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「山本冬彦コレクション展」 佐藤美術館

佐藤美術館(新宿区大京町31-10)

「サラリーマンコレクター30年の軌跡 山本冬彦コレクション展」

1/14-2/21

30年間サラリーマンとして1300点の作品を収集し、また近年では「アートのソムリエ」と称して、「美術をより身近なものへとするための普及活動」(「」内はともにチラシより引用)を行ってきた山本冬彦のコレクションを展観します。佐藤美術館で開催中の「サラリーマンコレクター30年の軌跡 山本冬彦コレクション展」へ行ってきました。

山本冬彦のプロフィールについては以下のHPをご参照下さい。最近ではちくま新書より「週末はギャラリーめぐり」を刊行したことでも話題となりました。

アートソムリエ・山本冬彦@プレミアムエイジ ジョインブログ

本展では氏の所有する現代日本美術作品より、うち「厳選した」(チラシより引用)160点を紹介するものでしたが、通常は休憩スペースの5階部分までを一部使用し、何かと手狭でもある佐藤美術館の計3つのフロアを用いての展示は思いの外にボリュームがありました。また「自宅に飾るため」(キャプションより引用)、サイズの小さな作品ばかりが並ぶ様子も特徴的です。意外な発見や惹かれたものもいくつかありました。

ちなみに展示では作品を氏と同世代の作家を「コレクターの眼」(4階展示室)として、またおすすめの若手作家を「アートソムリエの眼」(3階展示室)として分けて紹介していましたが、私としては明らかに後者の作家にシンパシーを感じました。

それにしてもコレクションにその趣味が現れているのはもちろんのこと、カタログの年譜には購入歴が記録され、さらには出品リストにもアーティクルで紹介した作家などに印がつけられるなど、会場の隅々にまで氏のコレクター、またソムリエとしての個性が色濃く反映されているのには感心しました。また既に各種開催された作家を交えたトークイベントなど、まさに氏の活動を集大成したお披露目の展覧会であったのは間違いありません。

「週末はギャラリーめぐり/山本冬彦/ちくま新書」

「週末はギャラリーめぐり/山本冬彦/ちくま新書」

21日まで開催されています。

「サラリーマンコレクター30年の軌跡 山本冬彦コレクション展」

1/14-2/21

30年間サラリーマンとして1300点の作品を収集し、また近年では「アートのソムリエ」と称して、「美術をより身近なものへとするための普及活動」(「」内はともにチラシより引用)を行ってきた山本冬彦のコレクションを展観します。佐藤美術館で開催中の「サラリーマンコレクター30年の軌跡 山本冬彦コレクション展」へ行ってきました。

山本冬彦のプロフィールについては以下のHPをご参照下さい。最近ではちくま新書より「週末はギャラリーめぐり」を刊行したことでも話題となりました。

アートソムリエ・山本冬彦@プレミアムエイジ ジョインブログ

本展では氏の所有する現代日本美術作品より、うち「厳選した」(チラシより引用)160点を紹介するものでしたが、通常は休憩スペースの5階部分までを一部使用し、何かと手狭でもある佐藤美術館の計3つのフロアを用いての展示は思いの外にボリュームがありました。また「自宅に飾るため」(キャプションより引用)、サイズの小さな作品ばかりが並ぶ様子も特徴的です。意外な発見や惹かれたものもいくつかありました。

ちなみに展示では作品を氏と同世代の作家を「コレクターの眼」(4階展示室)として、またおすすめの若手作家を「アートソムリエの眼」(3階展示室)として分けて紹介していましたが、私としては明らかに後者の作家にシンパシーを感じました。

それにしてもコレクションにその趣味が現れているのはもちろんのこと、カタログの年譜には購入歴が記録され、さらには出品リストにもアーティクルで紹介した作家などに印がつけられるなど、会場の隅々にまで氏のコレクター、またソムリエとしての個性が色濃く反映されているのには感心しました。また既に各種開催された作家を交えたトークイベントなど、まさに氏の活動を集大成したお披露目の展覧会であったのは間違いありません。

「週末はギャラリーめぐり/山本冬彦/ちくま新書」

「週末はギャラリーめぐり/山本冬彦/ちくま新書」21日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「相笠昌義展 日常生活」 損保ジャパン東郷青児美術館

損保ジャパン東郷青児美術館(新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル42階)

「相笠昌義展 日常生活」

1/9-2/21

損保ジャパン東郷青児美術館大賞の受賞(2007年)を記念し、旧作から近作までの約70点にてその画業を振り返ります。同美術館で開催中の「相笠昌義展 日常生活」へ行ってきました。

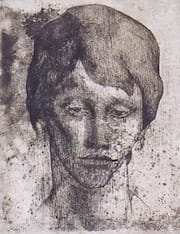

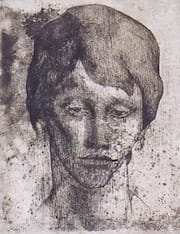

私が相笠昌義(1939年~)を初めて知ったのは、オペラシティの収蔵品展を見たことが切っ掛けですが、何かと最上段のチラシのような作品のイメージが強い中で、この個展はそうした彼への半ば先入観を覆すことに成功していたかもしれません。ずばり相笠のコラージュをご覧になったことがあるでしょうか。彼は1962年に芸大を卒業後、油画を制作しながら、そうした版画作品なども数多く手がけました。比較的若い頃の「古典主義による顔連作、憂鬱」(1963年)もまた、意外な一面を覗かせる一枚です。まるで青の時代のピカソのようなポートレートでした。

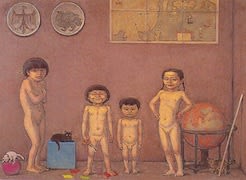

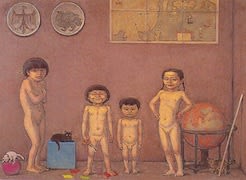

大都会の賑やかな景色を捉えながらも、そこに生きる人間たちの孤独感を伝える面にこそ強い個性があるのは言うまでもありませんが、一転してモデルに愛情の注がれた、例えば家族を微笑ましい様子で描いた作品にも魅力が感じられます。赤いドレス姿の妻が椅子に腰掛ける「民族衣装の由美子」(1986年)や、裸の子どもたちがポーズを構える「子供時代」(2004年)には、都会の殺伐とした群衆とは異なった、幸せで満ち足りた気配があふれていました。また特に子どものややデフォルメされた描写には、岸田劉生を連想させるものがあります。思わぬ接点でした。

チラシ表紙の大賞受賞作、「交差点にて、あるく人」(2007年)は、ほぼ同じ構図の二枚の作品と並んで展示されていました。得意とする正面からの視点にて、老若男女、まさに多様な人間たちが横断歩道を渡る様子を切り取ったこの一連のシリーズの中に、おそらく作者自身の姿も描き込まれています。会場の入口で紹介されている相笠本人の写真をヒントに探してみて下さい。

ところでその写真を見ても相笠のイメージが大きく変わりました。イタリアの山中でポーズを構えるその姿はまさに力強く、画中のメランコリックは雰囲気は皆無と言って良いほどありません。失礼な言い方かもしれませんが、実にカッコいい老人でした。

元々好きな画家でしたが、この展覧会でさらに魅力を再発見したような気がします。画業を追えたのが何よりの収穫でした。

2月21日までの開催です。おすすめします。

「相笠昌義展 日常生活」

1/9-2/21

損保ジャパン東郷青児美術館大賞の受賞(2007年)を記念し、旧作から近作までの約70点にてその画業を振り返ります。同美術館で開催中の「相笠昌義展 日常生活」へ行ってきました。

私が相笠昌義(1939年~)を初めて知ったのは、オペラシティの収蔵品展を見たことが切っ掛けですが、何かと最上段のチラシのような作品のイメージが強い中で、この個展はそうした彼への半ば先入観を覆すことに成功していたかもしれません。ずばり相笠のコラージュをご覧になったことがあるでしょうか。彼は1962年に芸大を卒業後、油画を制作しながら、そうした版画作品なども数多く手がけました。比較的若い頃の「古典主義による顔連作、憂鬱」(1963年)もまた、意外な一面を覗かせる一枚です。まるで青の時代のピカソのようなポートレートでした。

大都会の賑やかな景色を捉えながらも、そこに生きる人間たちの孤独感を伝える面にこそ強い個性があるのは言うまでもありませんが、一転してモデルに愛情の注がれた、例えば家族を微笑ましい様子で描いた作品にも魅力が感じられます。赤いドレス姿の妻が椅子に腰掛ける「民族衣装の由美子」(1986年)や、裸の子どもたちがポーズを構える「子供時代」(2004年)には、都会の殺伐とした群衆とは異なった、幸せで満ち足りた気配があふれていました。また特に子どものややデフォルメされた描写には、岸田劉生を連想させるものがあります。思わぬ接点でした。

チラシ表紙の大賞受賞作、「交差点にて、あるく人」(2007年)は、ほぼ同じ構図の二枚の作品と並んで展示されていました。得意とする正面からの視点にて、老若男女、まさに多様な人間たちが横断歩道を渡る様子を切り取ったこの一連のシリーズの中に、おそらく作者自身の姿も描き込まれています。会場の入口で紹介されている相笠本人の写真をヒントに探してみて下さい。

ところでその写真を見ても相笠のイメージが大きく変わりました。イタリアの山中でポーズを構えるその姿はまさに力強く、画中のメランコリックは雰囲気は皆無と言って良いほどありません。失礼な言い方かもしれませんが、実にカッコいい老人でした。

元々好きな画家でしたが、この展覧会でさらに魅力を再発見したような気がします。画業を追えたのが何よりの収穫でした。

2月21日までの開催です。おすすめします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「音が描く風景/風景が描く音 - 鈴木昭男・八木良太 - 」 横浜市民ギャラリーあざみ野

横浜市民ギャラリーあざみ野(横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 アートフォーラムあざみ野内)

「音が描く風景/風景が描く音 - 鈴木昭男・八木良太 - 」

1/28-2/13

「音を独自の視点でとらえ表現する」(ギャラリーHPより引用)二名のアーティストが、それぞれ個展形式にて新作を発表します。横浜市民ギャラリーあざみ野で開催中の「音が描く風景/風景が描く音 - 鈴木昭男・八木良太 - 」へ行ってきました。

鈴木昭男(1941~)、八木良太(1980~)のプロフィールについては本展のHPをご参照下さい。なお会場の2つのフロアのうち、一階が鈴木、また二階が八木のスペースとなっていました。

出品作家@音が描く風景/風景が描く音 鈴木昭男・八木良太

あざみ野地域全体の「音」をフィールドワークとして収集する鈴木の制作を追うまでには至りませんでしたが、今回は近作で構成された八木の展示により強い魅力を感じました。ちなみに八木と聞けば、2009年に原美術館で開催された「ウィンター・ガーデン」での『凍れるレコード』を思い出す方も多いのではないでしょうか。また無人島プロダクションでの「回路」展のレコードの上を走る汽車も印象深いものがありました。

単に音を用いたとしても、八木の一種の作品の『見立て』は鑑賞者の想像力を著しく解放させることは言うまでもありません。冒頭、中央に置かれた一つのテーブルと椅子、「机の下の海」(2010)のヘッドホンをつけ、水の音を聞きながら周囲を見やると、正面の鳴門の渦を捉えた写真「Wave Form」(2010)の景色の力も借りてか、あたかも自分が海の中にいるかのような感覚を与えられはしないでしょうか。

またその周囲の作品、つまりは傘に雨水の音を流し込んだ「Rainy Day Music」(2010)、そして水槽に浮かぶレコードに空と海の境界を記録した「Sky/Sea」(2010)、さらにはシルクスクリーンに刻まれた文字の色を虹のようなグラデーションで描いたその名も「虹」(2006)を順に追うと、ここに海を感じつつ、水の生々流転、大気の循環にまで広がる壮大なスケールの世界がイメージとしてわき上がってきます。

表現は適切ではないかもしれませんが、簡素な仕掛けから、知覚を揺さぶり、そこに詩的な要素を組み込ませる様子は、内藤礼の世界にも通じる要素がありました。

海と空より一転、音のパルスの洗礼を受けた後に登場するのが、「Warp」(2009)と呼ばれる円形のスクリーンを用いた映像の作品です。中に入り、回転するプロジェクターの川縁の風景を追うと、単にその映像がループしているように見えますが、実はここにはある秘密が隠されています。

また同じ部屋にある「時間を止める方法」(2008)と題された壁掛け時計にも注目です。ここも一見、時計の針が逆回転しているだけのようにも思えますが、良く目をこらすとそこにあるトリックが加えられていることが分かります。

三つの鏡を組み合わせてエンデのテキストを実際にはない鏡面で浮かび上がらせる「鏡の中の鏡」(2009)同様、いわゆる錯視的行為から、空間、そして時間の認識までを操る八木の魅力ここにありと言えるような構成でした。

本展の出品数は20点弱と決して多くありませんが、これまではどちらかと言えば断片的にしか紹介されなかった八木の『全体』と『今』を知るには、この上ない機会ではないでしょうか。

会期末の紹介になってしまったのが残念ですが、是非ともおすすめしたいと思います。

明日、13日まで開催です。なお入場は無料でした。

「音が描く風景/風景が描く音 - 鈴木昭男・八木良太 - 」

1/28-2/13

「音を独自の視点でとらえ表現する」(ギャラリーHPより引用)二名のアーティストが、それぞれ個展形式にて新作を発表します。横浜市民ギャラリーあざみ野で開催中の「音が描く風景/風景が描く音 - 鈴木昭男・八木良太 - 」へ行ってきました。

鈴木昭男(1941~)、八木良太(1980~)のプロフィールについては本展のHPをご参照下さい。なお会場の2つのフロアのうち、一階が鈴木、また二階が八木のスペースとなっていました。

出品作家@音が描く風景/風景が描く音 鈴木昭男・八木良太

あざみ野地域全体の「音」をフィールドワークとして収集する鈴木の制作を追うまでには至りませんでしたが、今回は近作で構成された八木の展示により強い魅力を感じました。ちなみに八木と聞けば、2009年に原美術館で開催された「ウィンター・ガーデン」での『凍れるレコード』を思い出す方も多いのではないでしょうか。また無人島プロダクションでの「回路」展のレコードの上を走る汽車も印象深いものがありました。

単に音を用いたとしても、八木の一種の作品の『見立て』は鑑賞者の想像力を著しく解放させることは言うまでもありません。冒頭、中央に置かれた一つのテーブルと椅子、「机の下の海」(2010)のヘッドホンをつけ、水の音を聞きながら周囲を見やると、正面の鳴門の渦を捉えた写真「Wave Form」(2010)の景色の力も借りてか、あたかも自分が海の中にいるかのような感覚を与えられはしないでしょうか。

またその周囲の作品、つまりは傘に雨水の音を流し込んだ「Rainy Day Music」(2010)、そして水槽に浮かぶレコードに空と海の境界を記録した「Sky/Sea」(2010)、さらにはシルクスクリーンに刻まれた文字の色を虹のようなグラデーションで描いたその名も「虹」(2006)を順に追うと、ここに海を感じつつ、水の生々流転、大気の循環にまで広がる壮大なスケールの世界がイメージとしてわき上がってきます。

表現は適切ではないかもしれませんが、簡素な仕掛けから、知覚を揺さぶり、そこに詩的な要素を組み込ませる様子は、内藤礼の世界にも通じる要素がありました。

海と空より一転、音のパルスの洗礼を受けた後に登場するのが、「Warp」(2009)と呼ばれる円形のスクリーンを用いた映像の作品です。中に入り、回転するプロジェクターの川縁の風景を追うと、単にその映像がループしているように見えますが、実はここにはある秘密が隠されています。

また同じ部屋にある「時間を止める方法」(2008)と題された壁掛け時計にも注目です。ここも一見、時計の針が逆回転しているだけのようにも思えますが、良く目をこらすとそこにあるトリックが加えられていることが分かります。

三つの鏡を組み合わせてエンデのテキストを実際にはない鏡面で浮かび上がらせる「鏡の中の鏡」(2009)同様、いわゆる錯視的行為から、空間、そして時間の認識までを操る八木の魅力ここにありと言えるような構成でした。

本展の出品数は20点弱と決して多くありませんが、これまではどちらかと言えば断片的にしか紹介されなかった八木の『全体』と『今』を知るには、この上ない機会ではないでしょうか。

会期末の紹介になってしまったのが残念ですが、是非ともおすすめしたいと思います。

明日、13日まで開催です。なお入場は無料でした。

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

「酒井龍一 - ゆめか、うつつか、まぼろしか - 」 ニュートロン東京

ニュートロン東京(港区南青山2-17-14)

「酒井龍一 - ゆめか、うつつか、まぼろしか - 」

2/3-21

佐賀県出身の若手の日本画家、酒井龍一(1984~)の作品を紹介します。ニュートロン東京で開催中の「酒井龍一 - ゆめか、うつつか、まぼろしか - 」へ行ってきました。

酒井龍一のプロフィールについては作家公式サイトをご参照下さい。最近では2007年のシェル美術賞に入選しました。

PROFILE@SAKAI RYUICHI OFFICAL WEBSITE

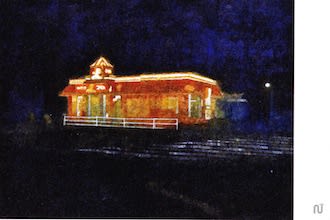

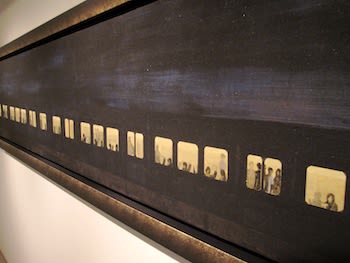

最上段のDM画像に惹かれて訪ねてみた展示でしたが、まずは会場冒頭、一階スペースの暗室に掲げられた横2.7mの「Train」(2010)に目を奪われました。闇夜を疾走する電車のシルエットが、それこそ横へ流れて消えていくかのように描かれています。そのオレンジ色のライトに浮かび上がる車内の風景は、まさに影絵の如くはかなく映っていました。そこでタイトルの「ゆめか、うつつか、まぼろしか」という言葉が響いてきたことが言うまでもありません。

瑞々しい色遣いで都会の光景を写した作品が多い中で、田園の中の木立ちを捉えた一枚がとても印象に残りました。うっすらと白んだ藍色に映る木の寒々しい風景は、ちょうど色合いの妙味もあるのか、巴水の馬込の月を連想させる叙情性をたたえています。

中庭の壁面には期間限定にてペインティングも施されています。寒さに耐えるコブシの木を明るい色彩で勇気づけていました。

21日まで開催されています。

「酒井龍一 - ゆめか、うつつか、まぼろしか - 」

2/3-21

佐賀県出身の若手の日本画家、酒井龍一(1984~)の作品を紹介します。ニュートロン東京で開催中の「酒井龍一 - ゆめか、うつつか、まぼろしか - 」へ行ってきました。

酒井龍一のプロフィールについては作家公式サイトをご参照下さい。最近では2007年のシェル美術賞に入選しました。

PROFILE@SAKAI RYUICHI OFFICAL WEBSITE

最上段のDM画像に惹かれて訪ねてみた展示でしたが、まずは会場冒頭、一階スペースの暗室に掲げられた横2.7mの「Train」(2010)に目を奪われました。闇夜を疾走する電車のシルエットが、それこそ横へ流れて消えていくかのように描かれています。そのオレンジ色のライトに浮かび上がる車内の風景は、まさに影絵の如くはかなく映っていました。そこでタイトルの「ゆめか、うつつか、まぼろしか」という言葉が響いてきたことが言うまでもありません。

瑞々しい色遣いで都会の光景を写した作品が多い中で、田園の中の木立ちを捉えた一枚がとても印象に残りました。うっすらと白んだ藍色に映る木の寒々しい風景は、ちょうど色合いの妙味もあるのか、巴水の馬込の月を連想させる叙情性をたたえています。

中庭の壁面には期間限定にてペインティングも施されています。寒さに耐えるコブシの木を明るい色彩で勇気づけていました。

21日まで開催されています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「小村雪岱とその時代」 埼玉県立近代美術館

埼玉県立近代美術館(さいたま市浦和区常盤9-30-1)

「小村雪岱とその時代 - 粋でモダンで繊細で - 」

2009/12/15-2010/2/14

埼玉県立近代美術館で開催中の「小村雪岱とその時代 - 粋でモダンで繊細で - 」へ行ってきました。

なお同美術館で行われた山下裕二氏の講演会、「昭和の春信・小村雪岱を応援する」の内容については、以下の記事にまとめてあります。

「昭和の春信・小村雪岱を応援する(山下裕二)」 埼玉県立近代美術館

既に会期末を迎えた展覧会です。細かい点は講演会の記事を参照いただくとして、ここでは私が思う雪岱の魅力を至ってシンプルに三つほど挙げてみました。

1.デザイナーとしての魅力

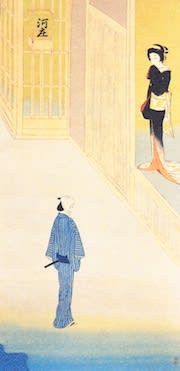

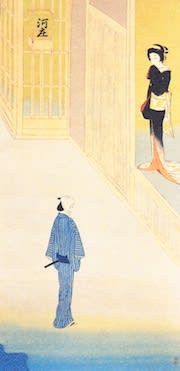

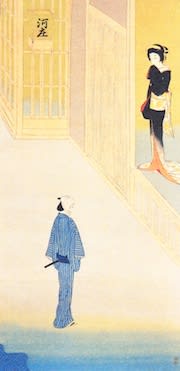

東京美術学校卒業後、資生堂に入社し、数々のデザインを手がけた雪岱のセンスは、その絵画作品にも間違いなく受け継がれています。展示では冒頭に資生堂時代の作品もいくつか紹介されていましたが、鏡花本の装丁をはじめ、例えば「河庄」における後の洒脱な画風は全く古さを感じませんでした。

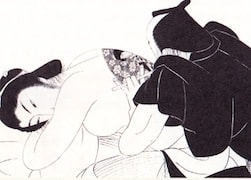

2.艶やかな線

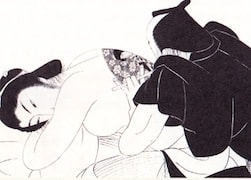

挿絵画家としても活躍した雪岱は、その澱みない『線』にこそ魂を込めて描いたに違いありません。「おせん」シリーズの他、墨一色で描かれた挿絵の原画の線には、どこかなまめかしい魅力に満ちあふれていました。全くジャンルこそ異なりますが、雪岱から町田久美の線を連想してしまいました。

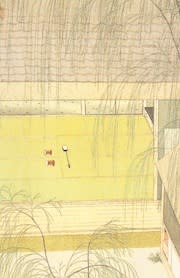

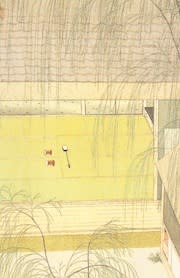

3.描きすぎないこと-舞台としての絵画-

展覧会の最後でも紹介されている通り、雪岱は歌舞伎の舞台装置を多数手がけています。時にミニチュアを覗いているような印象さえ与える雪岱画は、まさに書き割りそのものであるのかもしれません。建具や家具の他、そこに植物などの最低限の事物だけを組み合わせて、それを絵画上の一つの『背景』に仕立て上げました。「青柳」を舞台に、今から始まるであろうドラマを連想したのは私だけではなかったのではないでしょうか。

奇遇にも元々、同美術館に備え付けられていた格子窓が雪岱作品とうまくマッチしていました。またこの展示のために作られたという雪岱デザインの雪兎行灯も会場の雰囲気を盛り上げています。

「芸術新潮2010年2月号/小村雪岱を知っていますか」

「芸術新潮2010年2月号/小村雪岱を知っていますか」

混雑しているというほどではありませんが、思いの外に館内は賑わっていました。表紙デザインも光る、芸術新潮の小村雪岱特集の効果もあるかもしれません。なお図録は先週末、一時品切れとなりましたが、以降増刷で対応されるとのことでした。

2月14日までの開催です。お見逃しなきようご注意下さい。

「小村雪岱とその時代 - 粋でモダンで繊細で - 」

2009/12/15-2010/2/14

埼玉県立近代美術館で開催中の「小村雪岱とその時代 - 粋でモダンで繊細で - 」へ行ってきました。

なお同美術館で行われた山下裕二氏の講演会、「昭和の春信・小村雪岱を応援する」の内容については、以下の記事にまとめてあります。

「昭和の春信・小村雪岱を応援する(山下裕二)」 埼玉県立近代美術館

既に会期末を迎えた展覧会です。細かい点は講演会の記事を参照いただくとして、ここでは私が思う雪岱の魅力を至ってシンプルに三つほど挙げてみました。

1.デザイナーとしての魅力

東京美術学校卒業後、資生堂に入社し、数々のデザインを手がけた雪岱のセンスは、その絵画作品にも間違いなく受け継がれています。展示では冒頭に資生堂時代の作品もいくつか紹介されていましたが、鏡花本の装丁をはじめ、例えば「河庄」における後の洒脱な画風は全く古さを感じませんでした。

2.艶やかな線

挿絵画家としても活躍した雪岱は、その澱みない『線』にこそ魂を込めて描いたに違いありません。「おせん」シリーズの他、墨一色で描かれた挿絵の原画の線には、どこかなまめかしい魅力に満ちあふれていました。全くジャンルこそ異なりますが、雪岱から町田久美の線を連想してしまいました。

3.描きすぎないこと-舞台としての絵画-

展覧会の最後でも紹介されている通り、雪岱は歌舞伎の舞台装置を多数手がけています。時にミニチュアを覗いているような印象さえ与える雪岱画は、まさに書き割りそのものであるのかもしれません。建具や家具の他、そこに植物などの最低限の事物だけを組み合わせて、それを絵画上の一つの『背景』に仕立て上げました。「青柳」を舞台に、今から始まるであろうドラマを連想したのは私だけではなかったのではないでしょうか。

奇遇にも元々、同美術館に備え付けられていた格子窓が雪岱作品とうまくマッチしていました。またこの展示のために作られたという雪岱デザインの雪兎行灯も会場の雰囲気を盛り上げています。

「芸術新潮2010年2月号/小村雪岱を知っていますか」

「芸術新潮2010年2月号/小村雪岱を知っていますか」混雑しているというほどではありませんが、思いの外に館内は賑わっていました。表紙デザインも光る、芸術新潮の小村雪岱特集の効果もあるかもしれません。なお図録は先週末、一時品切れとなりましたが、以降増刷で対応されるとのことでした。

2月14日までの開催です。お見逃しなきようご注意下さい。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「名知聡子 - 告白」 小山登美夫ギャラリー

小山登美夫ギャラリー(江東区清澄1-3-2 6・7階)

「名知聡子 - 告白」

1/16-2/23

言葉は悪いかもしれませんが、精緻なポートレートを描く作家だと思って行くと良い意味でしっぺ返しをくらいます。小山登美夫ギャラリーで開催中の「名知聡子 - 告白」へ行ってきました。

ギャラリーの入口からも見える超大作がまさに圧巻の一言です。メインのスペース、その奥の壁面に横たわるようにして掲げられたのは、何と横11mにも及ぶ絵画、「子守唄」でした。赤や緑も鮮やかなステンドグラス風の紋様を背景に、洗いざらしの長い髪を靡かせた女性が、スカードをはだけながら、それこそ落下して行くかの如く逆さまになって描かれています。四方の蓮の花、また仏具のような装飾にも彩られたその空間は、どこか神秘的な仏画のような様相を醸し出していました。またその青白くまた透き通った青白い肌に、妖しい死の気配を感じたのは私だけではないかもしれません。

もちろんお馴染みのポートレート群も数点紹介されています。今回はその写実性よりも、どこか事物感の希薄さ、また儚さのようなものを感じてなりませんでした。退廃的なムードすら漂っています。

初台のprojectNシリーズで鮮烈な印象を与えられた名知のドローイングですが、また今回の展開にも強く驚かされるものがありました。なお名知は本年のVOCA展にも出品の予定があります。

本展に関する名知のインタビュー記事が以下に掲載されています。それによればVOCA出品作は彼女の描く最初の「男の子」だそうです。

名知聡子、個展『告白』を語る@Time Out Tokyo

13日の土曜日までの開催です。今更ながらにおすすめします。

「名知聡子 - 告白」

1/16-2/23

言葉は悪いかもしれませんが、精緻なポートレートを描く作家だと思って行くと良い意味でしっぺ返しをくらいます。小山登美夫ギャラリーで開催中の「名知聡子 - 告白」へ行ってきました。

ギャラリーの入口からも見える超大作がまさに圧巻の一言です。メインのスペース、その奥の壁面に横たわるようにして掲げられたのは、何と横11mにも及ぶ絵画、「子守唄」でした。赤や緑も鮮やかなステンドグラス風の紋様を背景に、洗いざらしの長い髪を靡かせた女性が、スカードをはだけながら、それこそ落下して行くかの如く逆さまになって描かれています。四方の蓮の花、また仏具のような装飾にも彩られたその空間は、どこか神秘的な仏画のような様相を醸し出していました。またその青白くまた透き通った青白い肌に、妖しい死の気配を感じたのは私だけではないかもしれません。

もちろんお馴染みのポートレート群も数点紹介されています。今回はその写実性よりも、どこか事物感の希薄さ、また儚さのようなものを感じてなりませんでした。退廃的なムードすら漂っています。

初台のprojectNシリーズで鮮烈な印象を与えられた名知のドローイングですが、また今回の展開にも強く驚かされるものがありました。なお名知は本年のVOCA展にも出品の予定があります。

本展に関する名知のインタビュー記事が以下に掲載されています。それによればVOCA出品作は彼女の描く最初の「男の子」だそうです。

名知聡子、個展『告白』を語る@Time Out Tokyo

13日の土曜日までの開催です。今更ながらにおすすめします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

N響定期 「ストラヴィンスキー:春の祭典」他 ビシュコフ

NHK交響楽団 第1667回定期公演 Aプログラム2日目

ショスタコーヴィチ 交響曲第1番 作品10

ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

管弦楽 NHK交響楽団

指揮 セミョーン・ビシュコフ

2010/2/6 15:00~ NHKホール

ケルンWDR交響楽団の首席指揮者を務めるビシュコフがN響に初共演しました。N響定期を聴いてきました。

ショスタコーヴィチでは第4番の他、7、8、10番などの録音もあるというビシュコフですが、どちらかと言うとその混みいったオーケストレーションのテクスチャを巧みに表現するとするよりも、もっとザックリと全体を大まかに切り取って提示するような演奏だったかもしれません。各主題を一つずつ丁寧になぞることで、音楽の流れを分かりやすく聴かせていましたが、例えばショスタコーヴィチらしい暗鬱さや諧謔性を示すような箇所では、いささか突っ込みが物足りなく感じたのも事実でした。ただその点、叙情的にも流れる第三楽章の息の長いフレーズなどは素直に美しく響いていたかもしれません。所々聴こえる細かな『ため』と『うねり』は、この指揮者のマーラーへの適性に期待を持たせるものとなっていました。Cプロの5番はむしろ興味深い演奏となりそうです。

春の祭典は、その内に秘められた荒々しいリズムを抉りとるような野性的な部分は影を潜めた、半ば都会的でシンフォニックな、しかし逆に言えばやや安全運転気味な演奏に終始していたように感じられました。しかしながら縦の線を意識し、オーケストラの四隅をしっかりと揃え、また各パートの音を無理せずにストレートに積み上げた響きは、確かにこの音楽の持つ「洗練された内部構造」を提示することに繋がっていたのではないでしょうか。初共演ということもあってか、やや硬めなオーケストラの表情も、むしろこのアプローチであるならうまくマッチしていたとは思いました。

The Rite of Spring (1/4) - Dutoit

こちらは同じN響、デュトワによる「春の祭典」

終演後は退団される団員の方へのあたたかい拍手が長時間にわたって送られていました。この日の主役はおそらくは彼らであったに違いありません。

出来れば今週末のCプロも聴きたいと思います。

ショスタコーヴィチ 交響曲第1番 作品10

ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

管弦楽 NHK交響楽団

指揮 セミョーン・ビシュコフ

2010/2/6 15:00~ NHKホール

ケルンWDR交響楽団の首席指揮者を務めるビシュコフがN響に初共演しました。N響定期を聴いてきました。

ショスタコーヴィチでは第4番の他、7、8、10番などの録音もあるというビシュコフですが、どちらかと言うとその混みいったオーケストレーションのテクスチャを巧みに表現するとするよりも、もっとザックリと全体を大まかに切り取って提示するような演奏だったかもしれません。各主題を一つずつ丁寧になぞることで、音楽の流れを分かりやすく聴かせていましたが、例えばショスタコーヴィチらしい暗鬱さや諧謔性を示すような箇所では、いささか突っ込みが物足りなく感じたのも事実でした。ただその点、叙情的にも流れる第三楽章の息の長いフレーズなどは素直に美しく響いていたかもしれません。所々聴こえる細かな『ため』と『うねり』は、この指揮者のマーラーへの適性に期待を持たせるものとなっていました。Cプロの5番はむしろ興味深い演奏となりそうです。

春の祭典は、その内に秘められた荒々しいリズムを抉りとるような野性的な部分は影を潜めた、半ば都会的でシンフォニックな、しかし逆に言えばやや安全運転気味な演奏に終始していたように感じられました。しかしながら縦の線を意識し、オーケストラの四隅をしっかりと揃え、また各パートの音を無理せずにストレートに積み上げた響きは、確かにこの音楽の持つ「洗練された内部構造」を提示することに繋がっていたのではないでしょうか。初共演ということもあってか、やや硬めなオーケストラの表情も、むしろこのアプローチであるならうまくマッチしていたとは思いました。

The Rite of Spring (1/4) - Dutoit

こちらは同じN響、デュトワによる「春の祭典」

終演後は退団される団員の方へのあたたかい拍手が長時間にわたって送られていました。この日の主役はおそらくは彼らであったに違いありません。

出来れば今週末のCプロも聴きたいと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「第4回 shiseido art egg 岡本純一 - 市中の山虚 - 」 資生堂ギャラリー

資生堂ギャラリー(中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階)

「第4回 shiseido art egg 岡本純一 - 市中の山虚 - 」

2/5-2/28

作家が舞台を用意しているとすれば、来場者はそこで演じる演者の役割を求められているのかもしれません。アートエッグ第二弾、岡本純一のインスタレーション個展へ行ってきました。

岡本純一の経歴については作家HPをご参照下さい。

PROFILE/略歴@岡本純一

資生堂の展示は常日頃、1階から降りる階段越しに見えてくる景色で大きく印象を左右することがありますが、今回もまた謎めいた一枚の巨大な「間仕切り」が、見えない向こう側の奥にある『何か』に期待をもたせてくれました。側面には障子画はめ込まれた、大小二つの展示室を割くようにして立つV字型の壁面は、手前にガランとした明るい場を、また何やら奥には暗い空間をつくり、それ自体が舞台装置であるかの如く静かに立っています。それを見ながら、階段の下へ降りた時に何が開けてくるのか、またその格子の向こうには一体何があるのかというようなことを考えたのは言うまでもありません。

ネタバレは展示の面白さを半減させる部分もあるので、ここで空間を謎を明かすことは差し控えます。タイトルにある「虚」という言葉が必ずしも悪い意味でなく心に残りました。

2月末日までの開催です。

「第4回 シセイドウ アートエッグ」 展示スケジュール

曽谷朝絵 1月8日(金)~1月31日(日)

岡本純一 2月5日(金)~2月28日(日)

村山悟郎 3月5日(金)~3月28日(日)

「第4回 shiseido art egg 岡本純一 - 市中の山虚 - 」

2/5-2/28

作家が舞台を用意しているとすれば、来場者はそこで演じる演者の役割を求められているのかもしれません。アートエッグ第二弾、岡本純一のインスタレーション個展へ行ってきました。

岡本純一の経歴については作家HPをご参照下さい。

PROFILE/略歴@岡本純一

資生堂の展示は常日頃、1階から降りる階段越しに見えてくる景色で大きく印象を左右することがありますが、今回もまた謎めいた一枚の巨大な「間仕切り」が、見えない向こう側の奥にある『何か』に期待をもたせてくれました。側面には障子画はめ込まれた、大小二つの展示室を割くようにして立つV字型の壁面は、手前にガランとした明るい場を、また何やら奥には暗い空間をつくり、それ自体が舞台装置であるかの如く静かに立っています。それを見ながら、階段の下へ降りた時に何が開けてくるのか、またその格子の向こうには一体何があるのかというようなことを考えたのは言うまでもありません。

ネタバレは展示の面白さを半減させる部分もあるので、ここで空間を謎を明かすことは差し控えます。タイトルにある「虚」という言葉が必ずしも悪い意味でなく心に残りました。

2月末日までの開催です。

「第4回 シセイドウ アートエッグ」 展示スケジュール

曽谷朝絵 1月8日(金)~1月31日(日)

岡本純一 2月5日(金)~2月28日(日)

村山悟郎 3月5日(金)~3月28日(日)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「小池一馬 - 瞬き - 」 hpgrp Gallery 東京

hpgrp GALLERY東京(渋谷区神宮前5-1-15 CHビルB1F)

「小池一馬 - 瞬き - 」

1/22-2/19

意外にもペインティングのみで展示を構成するのは作家初の試みだそうです。hpgrp GALLERY東京で開催中の「小池一馬 - 瞬き - 」へ行ってきました。

ドローイングに立体、またペインティングでも多様な技法を用いて常に「変化」を意識させる小池ですが、今回もまた一風変わった展開で楽しませてくれます。本展で発表された計8作の絵画は、そのいずれもが「水彩絵具とメディウムで作ったペーストを、綿布にペンチングナイフで『描くというより、チクチクと載せる』手法で表現」(画廊HPより引用)したものによっていました。ようはビーズのような粒状になった絵具がキャンバス上で盛り上がり、それがグラデーションを描きながら線を連ね、また面を埋めて一つのモチーフを作り上げています。その質感は、まるでノミの跡が残る彫刻とも、また凹凸のある刺繍の表面のようでもありました。

上の作品画像にある「吹く」など、何らかの物語の断面を連想させるモチーフよりも、例えば「フラッシュ」シリーズなど、もっと装飾的でデザイン的な作品の方により魅力を感じます。

2月19日までの開催です。

「小池一馬 - 瞬き - 」

1/22-2/19

意外にもペインティングのみで展示を構成するのは作家初の試みだそうです。hpgrp GALLERY東京で開催中の「小池一馬 - 瞬き - 」へ行ってきました。

ドローイングに立体、またペインティングでも多様な技法を用いて常に「変化」を意識させる小池ですが、今回もまた一風変わった展開で楽しませてくれます。本展で発表された計8作の絵画は、そのいずれもが「水彩絵具とメディウムで作ったペーストを、綿布にペンチングナイフで『描くというより、チクチクと載せる』手法で表現」(画廊HPより引用)したものによっていました。ようはビーズのような粒状になった絵具がキャンバス上で盛り上がり、それがグラデーションを描きながら線を連ね、また面を埋めて一つのモチーフを作り上げています。その質感は、まるでノミの跡が残る彫刻とも、また凹凸のある刺繍の表面のようでもありました。

上の作品画像にある「吹く」など、何らかの物語の断面を連想させるモチーフよりも、例えば「フラッシュ」シリーズなど、もっと装飾的でデザイン的な作品の方により魅力を感じます。

2月19日までの開催です。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「昭和の春信・小村雪岱を応援する(山下裕二)」 埼玉県立近代美術館

埼玉県立近代美術館(さいたま市浦和区常盤9-30-1)

講演会:「昭和の春信・小村雪岱を応援する」

日時:2010/1/31 15:00~

出演:山下裕二(明治学院大学教授)

埼玉県立近代美術館で行われた山下裕二氏による講演会、「昭和の春信・小村雪岱を応援する」を聞いてきました。

山下裕二氏講演「昭和の春信・小村雪岱を応援する」@弐代目・青い日記帳

既にご一緒したTakさんのブログにも充実したレポートが掲載されていますが、ここでは配布されたレジュメと私のメモ書きから、講演の様子を簡単にまとめてみたいと思います。

【雪岱ブーム到来?】~粋でモダンな雪岱~

〔チラシで読み解く雪岱のモダンさ〕

・埼玉県立近代美術館のチラシ:英語で「Settai」のロゴ=「せったい」とまだ読める人は少ないから。かつての「若冲」と同じである。(雪岱が若冲になれるように『応援』するのもこの講演の主旨の一つ。)

→サブタイトルは「粋でモダンで繊細で」=雪岱の本質を示す的確な言葉。古き良き江戸・東京のカッコいい感覚を受け止める表現。

・資生堂アートハウス(掛川。雪岱展を開催した。)のチラシ:洗練された漢字のロゴ。埼玉展同様、洒落た印象を与える。

↓

現代人にも共感を得ることが出来るモダンな魅力。

〔雪岱と同時代の絵師~挿絵画家への熱い眼差し〕

・最近の雪岱に同時代の作家の展覧会

「清方展@サントリー美術館」:清方と雪岱は、ともにこの時代の文化人の磁場のような大きな存在である泉鏡花に関係する。鏡花全集刊行の際、その装丁をともに譲り合ったというエピソードもあった。

「鰭崎英朋@弥生美術館」:同じく泉鏡花本の装丁などを手がけた。

「夢二@日本橋三越」、「杉浦非水@宇都宮美術館」など。

↓

現在、かつての美術史の文脈から軽視されてきた「挿絵」というジャンルに注目が集まっている可能性も。

【雪岱との出会い】~これまでに出会った雪岱作品からそのエッセンスを読み解く~

〔全ての原点は一冊の図録から〕

・リッカー美術館で開催(昭和62年)された「小村雪岱」展の図録=これで初めて雪岱の魅力を知る。

展覧会は残念ながら見ていないが、美術史学科の助手だった29歳の時、古書店で入手した。

それ以前、例えば大学の講義などで雪岱の名前を聞いたことはなかった。

表紙は「おせん」(昭和16年頃)だった。

〔雪岱と春信〕

「春雨」(昭和10年頃)をすぐさま見て思い出したのが春信

→春信「雪中相合傘」に似ている。=雪岱はきっと春信を消化したのだと感じた。

〔雪岱と国貞〕

「赤とんぼ」(昭和12年頃)=国貞風の『エグ味』

眉の感覚が狭く、多少受け口気味の人物表現。またもみあげ、鬢(びん)に独特のフェティシズムを見出すことが出来る。

〔斜線の効果〕

「灯影」(昭和15年)の描写。エグ味の中和された温和な表現。

顔は国貞だが、中間色を用いた色味は春信風。そして注目すべきは斜線の効用。単純化された斜線が美しい。=「縁先美人」でも障子の斜線が印象に深かった。

〔傑作「青柳」〕

青畳の上に三味線と筒。意味ありげなシチュエーション。稽古の前なのか後なのか。=一つのストーリーを切り取った『断面』を巧みに見せる手法。

畳と柱の曲線と柳の曲線のバランス。また瓦も単純な色面の中に細かなニュアンスがある。=福田平八郎の「雨」にも似ている。

→福田平八郎はひょっとして雪岱を見たのではないだろうか。

〔複製と原画〕

私と雪岱は図録の初体験同様、殆どが作品の複製によっている。しかしそもそも、雪岱はその複製制作を生業としていた。原画に恭しく敬意の払われる場所ではない、20世紀の「複製技術時代の芸術」の象徴的事例ではないだろうか。

【その後の雪岱体験】~雪岱関連書籍など~

・「小村雪岱」星川清司著 平凡社 1996年(絶版):清方と泉鏡花全集についても言及。雪岱と鏡花との出会いなどの記述があった。

・埼玉県立近代美術館「小村雪岱・須田剋太展」図録 1998年:謎めいた取り合わせの二人展の展覧会図録。

・平凡社ライブラリー「日本橋檜物町」 2006年:雪岱の追悼画集。古書で購入した。

・小村雪岱夫妻肖像写真:資生堂アートハウスで初見。展示図録に掲載されていた。しゃがむ雪岱と素朴な印象を与える妻が立つ構図。ちなみに妻は雪岱の死後、数年で亡くなっている。

→雪岱は1940年に亡くなった。戦前のそうした時期に生涯を終えたということもまた、雪岱を言わば忘れられた作家にさせてしまった理由の一つかもしれない。一方の清方は戦後も生き続けて名を馳せた。

【そしてこの展覧会】~出品作解説~

・「川庄」(昭和10年頃)

布を斜めにあわせた美しい表具。(=斜めに走る格子と同様に斜線の効用が見られる。)

「心中天網島」の愛想づかし(男女の別れ)の場面。 雪岱風の女性と『シュッ』と立つ男性の取り合わせ。=洗練された印象。

・「見立寒山拾得」(制作年不詳)

春信の「見立寒山拾得図」(墨流し)を消化した一枚。=春信は見立画の名人。

春信が見立を絵画モチーフで詳細に説明するのに対し、雪岱はそこまで説明しない。=春信のセンスを『濾過』

・「美人立姿」(昭和9年頃)

S字型の春信風人物表現と国貞風の顔。

右下のカヤツリグサと桔梗のセンス=由来は琳派、しかも宗達の金銀泥下絵ではないか。

雪岱は東京美術学校卒業後、国華社に入社し、木版制作に従事した。そこで宗達の下絵を学んだ可能性がある。

・「菊」(初期作)

十二単の女性。全く雪岱らしくない。まさにやまと絵風。

雪岱は美術学校時代、古典的な作風で知られる松岡映丘に師事した経歴がある。そこでやまと絵の素養を養ったに違いない。

絵巻物では構造物を斜線で示すことが多い。雪岱の俯瞰する視点も、松岡映丘のやまと絵を通した絵巻物の吹き抜け屋台の構図から摂取したのではないだろうか。

・「青柳」・「落葉」・「雪の朝」

おそらくは四季山水図を意識した4連作シリーズ。うち3作が現在揃っている。=「引き蘢もり四季山水図」

何れも人がいない。そこに雪岱の洗練された心象風景が広がる。

「夏の景」だけが不足。それを想像するのも楽しいが、そのヒントに泉鏡花の最初の挿絵集「日本橋」をもってくることが出来ないだろうか。構図、モチーフに似た要素が多い。

・「春昼」(明治42年)

東京美術学校の卒業制作作品。意外な厚塗りで、雪岱らしいキレの良い線描は見られない。

雪岱の画風はあくまでも時間を経過した試行錯誤の末に確立したことがわかる。

【雪岱の現代性】~古今のさかいをまぎらかす~

雪岱はやまと絵を摂取しただけでなく、例えば仏教美術に対する思い入れも深かった。(阿修羅への記述なども確認出来る。)

圴質でかつニュアンスのある線は仏画を見たからではないだろうか。(一方での清方の線には抑揚がある。)

↓

かつての日本の美術の蓄積(春信、仏画、やまと絵、琳派など。)を受け止め、それを当時の現代的なファッションの感覚を取り入れてアレンジしていったのが雪岱。

=「和漢のさかいをまぎらかす」とは室町の茶の湯の世界で語られた言葉だが、雪岱はまさに日本美術の「古今のさかいをまぎらかし」たに違いない。

タイトルに「応援する」とあるように、雪岱の生涯なり業績を追い過ぎることなく、随所に山下さんらしい鋭いジョークも交えた楽しい講演でした。立ち見席も出る盛況でしたが、90分、あっという間に終わってしまったような気がします。

講演の前後に雪岱展を拝見しました。感想は別途記事にします。

展覧会は2月14日までの開催です。

講演会:「昭和の春信・小村雪岱を応援する」

日時:2010/1/31 15:00~

出演:山下裕二(明治学院大学教授)

埼玉県立近代美術館で行われた山下裕二氏による講演会、「昭和の春信・小村雪岱を応援する」を聞いてきました。

山下裕二氏講演「昭和の春信・小村雪岱を応援する」@弐代目・青い日記帳

既にご一緒したTakさんのブログにも充実したレポートが掲載されていますが、ここでは配布されたレジュメと私のメモ書きから、講演の様子を簡単にまとめてみたいと思います。

【雪岱ブーム到来?】~粋でモダンな雪岱~

〔チラシで読み解く雪岱のモダンさ〕

・埼玉県立近代美術館のチラシ:英語で「Settai」のロゴ=「せったい」とまだ読める人は少ないから。かつての「若冲」と同じである。(雪岱が若冲になれるように『応援』するのもこの講演の主旨の一つ。)

→サブタイトルは「粋でモダンで繊細で」=雪岱の本質を示す的確な言葉。古き良き江戸・東京のカッコいい感覚を受け止める表現。

・資生堂アートハウス(掛川。雪岱展を開催した。)のチラシ:洗練された漢字のロゴ。埼玉展同様、洒落た印象を与える。

↓

現代人にも共感を得ることが出来るモダンな魅力。

〔雪岱と同時代の絵師~挿絵画家への熱い眼差し〕

・最近の雪岱に同時代の作家の展覧会

「清方展@サントリー美術館」:清方と雪岱は、ともにこの時代の文化人の磁場のような大きな存在である泉鏡花に関係する。鏡花全集刊行の際、その装丁をともに譲り合ったというエピソードもあった。

「鰭崎英朋@弥生美術館」:同じく泉鏡花本の装丁などを手がけた。

「夢二@日本橋三越」、「杉浦非水@宇都宮美術館」など。

↓

現在、かつての美術史の文脈から軽視されてきた「挿絵」というジャンルに注目が集まっている可能性も。

【雪岱との出会い】~これまでに出会った雪岱作品からそのエッセンスを読み解く~

〔全ての原点は一冊の図録から〕

・リッカー美術館で開催(昭和62年)された「小村雪岱」展の図録=これで初めて雪岱の魅力を知る。

展覧会は残念ながら見ていないが、美術史学科の助手だった29歳の時、古書店で入手した。

それ以前、例えば大学の講義などで雪岱の名前を聞いたことはなかった。

表紙は「おせん」(昭和16年頃)だった。

〔雪岱と春信〕

「春雨」(昭和10年頃)をすぐさま見て思い出したのが春信

→春信「雪中相合傘」に似ている。=雪岱はきっと春信を消化したのだと感じた。

〔雪岱と国貞〕

「赤とんぼ」(昭和12年頃)=国貞風の『エグ味』

眉の感覚が狭く、多少受け口気味の人物表現。またもみあげ、鬢(びん)に独特のフェティシズムを見出すことが出来る。

〔斜線の効果〕

「灯影」(昭和15年)の描写。エグ味の中和された温和な表現。

顔は国貞だが、中間色を用いた色味は春信風。そして注目すべきは斜線の効用。単純化された斜線が美しい。=「縁先美人」でも障子の斜線が印象に深かった。

〔傑作「青柳」〕

青畳の上に三味線と筒。意味ありげなシチュエーション。稽古の前なのか後なのか。=一つのストーリーを切り取った『断面』を巧みに見せる手法。

畳と柱の曲線と柳の曲線のバランス。また瓦も単純な色面の中に細かなニュアンスがある。=福田平八郎の「雨」にも似ている。

→福田平八郎はひょっとして雪岱を見たのではないだろうか。

〔複製と原画〕

私と雪岱は図録の初体験同様、殆どが作品の複製によっている。しかしそもそも、雪岱はその複製制作を生業としていた。原画に恭しく敬意の払われる場所ではない、20世紀の「複製技術時代の芸術」の象徴的事例ではないだろうか。

【その後の雪岱体験】~雪岱関連書籍など~

・「小村雪岱」星川清司著 平凡社 1996年(絶版):清方と泉鏡花全集についても言及。雪岱と鏡花との出会いなどの記述があった。

・埼玉県立近代美術館「小村雪岱・須田剋太展」図録 1998年:謎めいた取り合わせの二人展の展覧会図録。

・平凡社ライブラリー「日本橋檜物町」 2006年:雪岱の追悼画集。古書で購入した。

・小村雪岱夫妻肖像写真:資生堂アートハウスで初見。展示図録に掲載されていた。しゃがむ雪岱と素朴な印象を与える妻が立つ構図。ちなみに妻は雪岱の死後、数年で亡くなっている。

→雪岱は1940年に亡くなった。戦前のそうした時期に生涯を終えたということもまた、雪岱を言わば忘れられた作家にさせてしまった理由の一つかもしれない。一方の清方は戦後も生き続けて名を馳せた。

【そしてこの展覧会】~出品作解説~

・「川庄」(昭和10年頃)

布を斜めにあわせた美しい表具。(=斜めに走る格子と同様に斜線の効用が見られる。)

「心中天網島」の愛想づかし(男女の別れ)の場面。 雪岱風の女性と『シュッ』と立つ男性の取り合わせ。=洗練された印象。

・「見立寒山拾得」(制作年不詳)

春信の「見立寒山拾得図」(墨流し)を消化した一枚。=春信は見立画の名人。

春信が見立を絵画モチーフで詳細に説明するのに対し、雪岱はそこまで説明しない。=春信のセンスを『濾過』

・「美人立姿」(昭和9年頃)

S字型の春信風人物表現と国貞風の顔。

右下のカヤツリグサと桔梗のセンス=由来は琳派、しかも宗達の金銀泥下絵ではないか。

雪岱は東京美術学校卒業後、国華社に入社し、木版制作に従事した。そこで宗達の下絵を学んだ可能性がある。

・「菊」(初期作)

十二単の女性。全く雪岱らしくない。まさにやまと絵風。

雪岱は美術学校時代、古典的な作風で知られる松岡映丘に師事した経歴がある。そこでやまと絵の素養を養ったに違いない。

絵巻物では構造物を斜線で示すことが多い。雪岱の俯瞰する視点も、松岡映丘のやまと絵を通した絵巻物の吹き抜け屋台の構図から摂取したのではないだろうか。

・「青柳」・「落葉」・「雪の朝」

おそらくは四季山水図を意識した4連作シリーズ。うち3作が現在揃っている。=「引き蘢もり四季山水図」

何れも人がいない。そこに雪岱の洗練された心象風景が広がる。

「夏の景」だけが不足。それを想像するのも楽しいが、そのヒントに泉鏡花の最初の挿絵集「日本橋」をもってくることが出来ないだろうか。構図、モチーフに似た要素が多い。

・「春昼」(明治42年)

東京美術学校の卒業制作作品。意外な厚塗りで、雪岱らしいキレの良い線描は見られない。

雪岱の画風はあくまでも時間を経過した試行錯誤の末に確立したことがわかる。

【雪岱の現代性】~古今のさかいをまぎらかす~

雪岱はやまと絵を摂取しただけでなく、例えば仏教美術に対する思い入れも深かった。(阿修羅への記述なども確認出来る。)

圴質でかつニュアンスのある線は仏画を見たからではないだろうか。(一方での清方の線には抑揚がある。)

↓

かつての日本の美術の蓄積(春信、仏画、やまと絵、琳派など。)を受け止め、それを当時の現代的なファッションの感覚を取り入れてアレンジしていったのが雪岱。

=「和漢のさかいをまぎらかす」とは室町の茶の湯の世界で語られた言葉だが、雪岱はまさに日本美術の「古今のさかいをまぎらかし」たに違いない。

タイトルに「応援する」とあるように、雪岱の生涯なり業績を追い過ぎることなく、随所に山下さんらしい鋭いジョークも交えた楽しい講演でした。立ち見席も出る盛況でしたが、90分、あっという間に終わってしまったような気がします。

講演の前後に雪岱展を拝見しました。感想は別途記事にします。

展覧会は2月14日までの開催です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

2010年2月の予定

記録編に続きます。今月に見たい展示などを挙げてみました。

展覧会

「相笠昌義展 - 日常生活」 損保ジャパン東郷青児美術館 (~2/21)

「医学と芸術展:生命と愛の未来を探る」 森美術館 (~2/28)

「束芋 断面の世代」 横浜美術館(~3/3)

#トークショー「束芋×鈴木芳雄 才能の発見」(場所:青山ブックセンター) 2/14 18:00~ WEBにて申し込み。800円。

「麗しのうつわ 日本やきもの名品選」 出光美術館 (~3/22)

「特別展 長谷川等伯」 東京国立博物館 (2/23~3/22)

#講演会「やまと絵師・長谷川等伯」(東博特別展室長・松嶋雅人) 2/27 13:30~ 往復はがきにて。2/9必着。

「カオスモス09 作家はつぶやく」 佐倉市立美術館 (2/7~3/22)

#講演会「私が出会った作家たち」(美術評論家・西村智弘) 3/7 14:00~ はがき申し込み。先着順。

「マリー・ローランサンの扇」 川村記念美術館 (~3/28)

「鰭崎英朋展」 弥生美術館 (~3/28)

#ギャラリートーク 2/14 14:00~

「チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展」 江戸東京博物館 (~4/11)

#コンサート「スーホーの白い馬」 2/13 13:30~ FAXなどで事前申し込み。1000円。

「MOTアニュアル2010:装飾」 東京都現代美術館 (2/6~4/11)

#アーティストトーク 2/6:塩保朋子、松本尚、水田寛、山本基、横内賢太郎、2/21:青木克世、森淳一 いずれも15:00~。

「ベルナール・ビュフェ展/藤田嗣治-東京・ニューヨーク・パリ」 目黒区美術館 (2/11~4/11)

「フランク・ブラングィン - 伝説の英国人画家」 国立西洋美術館 (2/23~5/30)

ギャラリー

「ニュートーキョーコンテンポラリーズ3」 日本経済新聞社 SPACE NIO (~2/21)

「第4回 shiseido art egg 岡本純一」 資生堂ギャラリー (2/5~2/28)

「ゲルハルト・リヒター」 WAKO WORKS OF ART (2/5~3/6)

「山口藍」 ミヅマアートギャラリー(市谷田町) (2/10~3/13)

「変成態 - リアルな現代の物質性 vol.8 半田真規」 gallery αM (2/20~3/20)

「やなぎみわ Lullaby」 RAT HOLE GALLERY(~3/21)

コンサート

「NHK交響楽団第1667回定期公演Aプログラム」 ショスタコーヴィチ「交響曲第1番」他 ビシュコフ(7日)

「読売日本交響楽団第490回定期演奏会」 マーラー「交響曲第7番」 セゲルスタム(19日)

「もっと知りたい長谷川等伯―生涯と作品/黒田泰三/東京美術」

「もっと知りたい長谷川等伯―生涯と作品/黒田泰三/東京美術」

今月はいよいよ上野の東京国立博物館で注目の日本美術展、「特別展 長谷川等伯」が始まります。既に関連本もいくつか出ていて前哨戦もたけなわのところですが、展示の内容については以前、拙ブログでもまとめたことがありました。宜しければそちらもご参照下さい。

「没後400年 特別展 長谷川等伯」 記者発表会

さて朝日出版社の「怖い絵」シリーズでお馴染みの中野京子氏が、NHK教育の「知る楽」に登場しました。「怖い絵」シリーズに準拠したテキストを、映像とともに手頃な価格(690円)で楽しめるチャンスです。既に第1回(悪意の肖像 - ダヴィッド「マリー・アントワネット最後の肖像」)放送は終了しましたが、再放送を含め、第2回以降、最終の第8回(癒す力 - グリューネヴァルト「イーゼンハイムの祭壇画」)まで、3月下旬にかけて放送も続きます。こちらも楽しみにしたいところです。

「探究この世界/怖い絵で人間を読む/中野京子/日本放送出版協会」

「探究この世界/怖い絵で人間を読む/中野京子/日本放送出版協会」

以降の放送スケジュール(カッコ内は再放送日)

第2回 「美の呪い ~エリザベート皇后~」 2月8日(2月15日)

第3回 「運命の子どもたち ~フェリペ・プロスペロ王子~」 2月15日(2月22日)

第4回 「戦慄の神話 ~我が子を喰らうサトゥルヌス~」 2月22日(3月1日)

第5回 「見たこともない風景 ~死の島~」 3月1日(3月8日)

第6回 「怒りの果て ~イワン雷帝とその息子~」 3月8日(3月15日)

第7回 「死を忘れるな ~死と乙女~」 3月15日(3月22日)

第8回 「癒す力 ~イーゼンハイムの祭壇画~」 3月22日(3月29日)

ところでしばらく前のことですが、91年に単行本として出され、その後はやや入手困難であった高階秀爾の比較文化論、「日本美術を見る眼 - 東と西の出会い」が、昨年末に岩波現代文庫から増補、改訂版として刊行されました。

「増補 日本美術を見る眼 東と西の出会い/高階秀爾/岩波現代文庫」

「増補 日本美術を見る眼 東と西の出会い/高階秀爾/岩波現代文庫」

目次

1.「日本美術の方法」

日本美の個性

「もの」と「かた」

視形式の東と西

枝垂れモティーフ

旅の絵

装飾性の原理

2.「東と西の出会い」

明治洋画における東洋と西洋

日本の前衛美術

日本のアカデミスム

ジャポニスムの諸問題

3.「移ろいゆく美 繰り返される記憶」

移ろいの美学――四季と日本人の美意識

花の色はうつりにけりな――絵画と文字の交響

記憶の遺産――無形の文化という日本の伝統

日本と西洋の美意識の対比からはじまり、伊勢神宮の遷宮に「かたの思想」を、さらには日本絵画に「枝垂れモチーフ」を見出す氏の論考は示唆に富んでいます。もしまだの方は是非お手に取ってご覧下さい。

それでは今月も宜しくお願いします。

展覧会

「相笠昌義展 - 日常生活」 損保ジャパン東郷青児美術館 (~2/21)

「医学と芸術展:生命と愛の未来を探る」 森美術館 (~2/28)

「束芋 断面の世代」 横浜美術館(~3/3)

#トークショー「束芋×鈴木芳雄 才能の発見」(場所:青山ブックセンター) 2/14 18:00~ WEBにて申し込み。800円。

「麗しのうつわ 日本やきもの名品選」 出光美術館 (~3/22)

「特別展 長谷川等伯」 東京国立博物館 (2/23~3/22)

#講演会「やまと絵師・長谷川等伯」(東博特別展室長・松嶋雅人) 2/27 13:30~ 往復はがきにて。2/9必着。

「カオスモス09 作家はつぶやく」 佐倉市立美術館 (2/7~3/22)

#講演会「私が出会った作家たち」(美術評論家・西村智弘) 3/7 14:00~ はがき申し込み。先着順。

「マリー・ローランサンの扇」 川村記念美術館 (~3/28)

「鰭崎英朋展」 弥生美術館 (~3/28)

#ギャラリートーク 2/14 14:00~

「チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展」 江戸東京博物館 (~4/11)

#コンサート「スーホーの白い馬」 2/13 13:30~ FAXなどで事前申し込み。1000円。

「MOTアニュアル2010:装飾」 東京都現代美術館 (2/6~4/11)

#アーティストトーク 2/6:塩保朋子、松本尚、水田寛、山本基、横内賢太郎、2/21:青木克世、森淳一 いずれも15:00~。

「ベルナール・ビュフェ展/藤田嗣治-東京・ニューヨーク・パリ」 目黒区美術館 (2/11~4/11)

「フランク・ブラングィン - 伝説の英国人画家」 国立西洋美術館 (2/23~5/30)

ギャラリー

「ニュートーキョーコンテンポラリーズ3」 日本経済新聞社 SPACE NIO (~2/21)

「第4回 shiseido art egg 岡本純一」 資生堂ギャラリー (2/5~2/28)

「ゲルハルト・リヒター」 WAKO WORKS OF ART (2/5~3/6)

「山口藍」 ミヅマアートギャラリー(市谷田町) (2/10~3/13)

「変成態 - リアルな現代の物質性 vol.8 半田真規」 gallery αM (2/20~3/20)

「やなぎみわ Lullaby」 RAT HOLE GALLERY(~3/21)

コンサート

「NHK交響楽団第1667回定期公演Aプログラム」 ショスタコーヴィチ「交響曲第1番」他 ビシュコフ(7日)

「読売日本交響楽団第490回定期演奏会」 マーラー「交響曲第7番」 セゲルスタム(19日)

「もっと知りたい長谷川等伯―生涯と作品/黒田泰三/東京美術」

「もっと知りたい長谷川等伯―生涯と作品/黒田泰三/東京美術」今月はいよいよ上野の東京国立博物館で注目の日本美術展、「特別展 長谷川等伯」が始まります。既に関連本もいくつか出ていて前哨戦もたけなわのところですが、展示の内容については以前、拙ブログでもまとめたことがありました。宜しければそちらもご参照下さい。

「没後400年 特別展 長谷川等伯」 記者発表会

さて朝日出版社の「怖い絵」シリーズでお馴染みの中野京子氏が、NHK教育の「知る楽」に登場しました。「怖い絵」シリーズに準拠したテキストを、映像とともに手頃な価格(690円)で楽しめるチャンスです。既に第1回(悪意の肖像 - ダヴィッド「マリー・アントワネット最後の肖像」)放送は終了しましたが、再放送を含め、第2回以降、最終の第8回(癒す力 - グリューネヴァルト「イーゼンハイムの祭壇画」)まで、3月下旬にかけて放送も続きます。こちらも楽しみにしたいところです。

「探究この世界/怖い絵で人間を読む/中野京子/日本放送出版協会」

「探究この世界/怖い絵で人間を読む/中野京子/日本放送出版協会」以降の放送スケジュール(カッコ内は再放送日)

第2回 「美の呪い ~エリザベート皇后~」 2月8日(2月15日)

第3回 「運命の子どもたち ~フェリペ・プロスペロ王子~」 2月15日(2月22日)

第4回 「戦慄の神話 ~我が子を喰らうサトゥルヌス~」 2月22日(3月1日)

第5回 「見たこともない風景 ~死の島~」 3月1日(3月8日)

第6回 「怒りの果て ~イワン雷帝とその息子~」 3月8日(3月15日)

第7回 「死を忘れるな ~死と乙女~」 3月15日(3月22日)

第8回 「癒す力 ~イーゼンハイムの祭壇画~」 3月22日(3月29日)

ところでしばらく前のことですが、91年に単行本として出され、その後はやや入手困難であった高階秀爾の比較文化論、「日本美術を見る眼 - 東と西の出会い」が、昨年末に岩波現代文庫から増補、改訂版として刊行されました。

「増補 日本美術を見る眼 東と西の出会い/高階秀爾/岩波現代文庫」

「増補 日本美術を見る眼 東と西の出会い/高階秀爾/岩波現代文庫」目次

1.「日本美術の方法」

日本美の個性

「もの」と「かた」

視形式の東と西

枝垂れモティーフ

旅の絵

装飾性の原理

2.「東と西の出会い」

明治洋画における東洋と西洋

日本の前衛美術

日本のアカデミスム

ジャポニスムの諸問題

3.「移ろいゆく美 繰り返される記憶」

移ろいの美学――四季と日本人の美意識

花の色はうつりにけりな――絵画と文字の交響

記憶の遺産――無形の文化という日本の伝統

日本と西洋の美意識の対比からはじまり、伊勢神宮の遷宮に「かたの思想」を、さらには日本絵画に「枝垂れモチーフ」を見出す氏の論考は示唆に富んでいます。もしまだの方は是非お手に取ってご覧下さい。

それでは今月も宜しくお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

2010年1月の記録

恒例の私的スケジュール帳、「予定と振りかえり」です。まずは先月に見た展示をリストアップしてみました。

展覧会

◎「小村雪岱とその時代」 埼玉県立近代美術館

◯「ルノワール 伝統と革新」 国立新美術館

◎「斎藤真一展」 武蔵野市立吉祥寺美術館

・「レベッカ・ホルン 静かな叛乱 鴉と鯨の対話」 東京都現代美術館

・「G-tokyo 2010」 森アーツセンターギャラリー

◯「ボルゲーゼ美術館展」 東京都美術館

☆「ウィリアム・ケントリッジ 歩きながら歴史を考える」 東京国立近代美術館

◎「イタリアの印象派 - マッキアイオーリ」 東京都庭園美術館

◯「江戸の粋・明治の技 柴田是真の漆 × 絵」 三井記念美術館

◯「ターナーから印象派へ - 光の中の自然 - 」 府中市美術館

◎「川喜田半泥子のすべて展」 松屋銀座

・「エレメント - 構造デザイナー セシル・バルモンドの世界 - 」 東京オペラシティアートギャラリー

・「まばゆい、がらんどう」/・「絹谷幸二 生命の軌跡」 東京藝術大学大学美術館

◯「木村伊兵衛とアンリ・カルティエ=ブレッソン」/・「日本の新進作家展vol.8」 東京都写真美術館

・「新春展」 ニューオータニ美術館

・「没後50年 北大路魯山人展」 日本橋高島屋

◯「現代絵画の展望 - 12人の地平線 - 」 鉄道歴史展示室

◯「細見コレクション - 琳派にみる能 - 」 国立能楽堂

◯「博物館に初もうで」 東京国立博物館

ギャラリー

・「満田晴穂 自在」 ラディウム - レントゲンヴェルゲ

・「Living Form 生きている形 - チャック・ホバーマン」 ポーラミュージアムアネックス

◯「鈴木友昌 展」 SCAI

・「桝本佳子 - パノラマ 陶の風景 - 」 INAXガレリアセラミカ

◯「ニコラ・ビュフ - タワワップ」 MEGUMI OGITA GALLERY

◯「市川孝典 - murmur」 FOIL GALLERY

・「変成態 - リアルな現代の物質性 Vol.7 鬼頭健吾」 ギャラリーαM

◯「第4回 shiseido art egg 曽谷朝絵 - 鳴る色 - 」 資生堂ギャラリー

◎「コトホギス フジイフランソワ展」 新宿高島屋 美術画廊

「芸術新潮2010年2月号/新潮社」

「芸術新潮2010年2月号/新潮社」

先月は一番に圧倒的でケントリッジ、また二番に埼玉の小村雪岱展と印象深い展覧会が続きました。また雪岱と言えば、芸術新潮の雪岱特集が図録を上回る会心の出来です。ご存知の方も多いかと思いますが、是非手に取ってご覧下さい。

「美術の窓2010年2月号/生活の友社」

「美術の窓2010年2月号/生活の友社」

なお美術雑誌の繋がりとして、「美術の窓」2月号の「今年必見の展覧会BEST200」も、本年の主な展覧会のスケジュールが掲載されていて重宝しました。毎年恒例の企画ですが、この号だけは欠かさず購入してしまいます。

今月の予定へと続きます。

展覧会

◎「小村雪岱とその時代」 埼玉県立近代美術館

◯「ルノワール 伝統と革新」 国立新美術館

◎「斎藤真一展」 武蔵野市立吉祥寺美術館

・「レベッカ・ホルン 静かな叛乱 鴉と鯨の対話」 東京都現代美術館

・「G-tokyo 2010」 森アーツセンターギャラリー

◯「ボルゲーゼ美術館展」 東京都美術館

☆「ウィリアム・ケントリッジ 歩きながら歴史を考える」 東京国立近代美術館

◎「イタリアの印象派 - マッキアイオーリ」 東京都庭園美術館

◯「江戸の粋・明治の技 柴田是真の漆 × 絵」 三井記念美術館

◯「ターナーから印象派へ - 光の中の自然 - 」 府中市美術館

◎「川喜田半泥子のすべて展」 松屋銀座

・「エレメント - 構造デザイナー セシル・バルモンドの世界 - 」 東京オペラシティアートギャラリー

・「まばゆい、がらんどう」/・「絹谷幸二 生命の軌跡」 東京藝術大学大学美術館

◯「木村伊兵衛とアンリ・カルティエ=ブレッソン」/・「日本の新進作家展vol.8」 東京都写真美術館

・「新春展」 ニューオータニ美術館

・「没後50年 北大路魯山人展」 日本橋高島屋

◯「現代絵画の展望 - 12人の地平線 - 」 鉄道歴史展示室

◯「細見コレクション - 琳派にみる能 - 」 国立能楽堂

◯「博物館に初もうで」 東京国立博物館

ギャラリー

・「満田晴穂 自在」 ラディウム - レントゲンヴェルゲ

・「Living Form 生きている形 - チャック・ホバーマン」 ポーラミュージアムアネックス

◯「鈴木友昌 展」 SCAI

・「桝本佳子 - パノラマ 陶の風景 - 」 INAXガレリアセラミカ

◯「ニコラ・ビュフ - タワワップ」 MEGUMI OGITA GALLERY

◯「市川孝典 - murmur」 FOIL GALLERY

・「変成態 - リアルな現代の物質性 Vol.7 鬼頭健吾」 ギャラリーαM

◯「第4回 shiseido art egg 曽谷朝絵 - 鳴る色 - 」 資生堂ギャラリー

◎「コトホギス フジイフランソワ展」 新宿高島屋 美術画廊

「芸術新潮2010年2月号/新潮社」

「芸術新潮2010年2月号/新潮社」先月は一番に圧倒的でケントリッジ、また二番に埼玉の小村雪岱展と印象深い展覧会が続きました。また雪岱と言えば、芸術新潮の雪岱特集が図録を上回る会心の出来です。ご存知の方も多いかと思いますが、是非手に取ってご覧下さい。

「美術の窓2010年2月号/生活の友社」

「美術の窓2010年2月号/生活の友社」なお美術雑誌の繋がりとして、「美術の窓」2月号の「今年必見の展覧会BEST200」も、本年の主な展覧会のスケジュールが掲載されていて重宝しました。毎年恒例の企画ですが、この号だけは欠かさず購入してしまいます。

今月の予定へと続きます。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

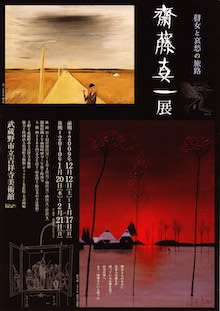

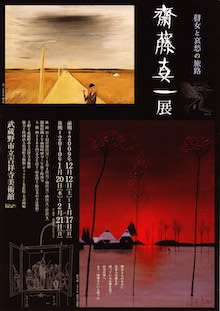

「斎藤真一 瞽女と哀愁の旅路」(後期) 武蔵野市立吉祥寺美術館

武蔵野市立吉祥寺美術館(武蔵野市吉祥寺本町1-8-16 FFビル7階)

「斎藤真一 瞽女と哀愁の旅路」(後期)

1/20-2/21

「盲目の旅芸人、瞽女(ごぜ)に強く惹かれ」(美術館HPより引用)、その姿を絵画に記した画家、斎藤真一の業績を回顧します。武蔵野市立吉祥寺美術館で開催中の「斎藤真一 瞽女と哀愁の旅路」の後期展示を見てきました。

まずは本展の概要です。

・斎藤真一(1922-1994)の絵画作品を、彼自身の残した言葉、また瞽女の映像とともに紹介。

・会期は前後期の二期制。(現在は後期。)単純に作品を入れ替えるのではなく、前期は初期作、及び絵草紙の世界を、また後期では瞽女シリーズの他、街角などを描いた風景画などを展示する。あわせて計120点。

前期を見逃してしまいましたが、上にも触れた通り、今回は前後期を通すことで、斉藤の画業の全貌を知ることが出来るような構成がとられています。よって例えば前期に出た「明治吉原細見記」シリーズは後期になく、また逆に風景画の「街角」数点に関しては、現会期のみの出品になっていました。スペースこそ手狭ながらも、後期だけでも充実した展示であることが伝わるだけに、前期も見るべきであったと今更ながらに後悔しました。

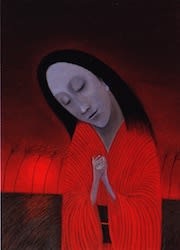

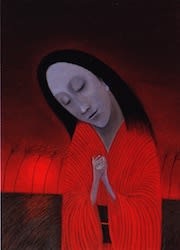

1960年の欧州留学後、津軽を旅して三味線の音色にも惹かれ、瞽女と呼ばれる芸人と出会った斉藤ですが、彼女たちの姿を捉えた一連の瞽女シリーズは心を打つものがあります。特に深い親交のあった瞽女、杉本キクエを劉生風の写実表現で真摯に捉えた、その名も「杉本キクエ」(1969)、また深く染み渡る『赫』を背景に、首を傾げた瞽女が手を合わせて清らかに立つ「お春の祈り」(1974)の二枚は強く印象に残りました。ちなみにこの『赫』こそ、彼の絵画を特徴づける、半ばオリジナルの色でもありますが、そこには瞽女たちの生き様を通して見えた、半ば愛情や宿命などが表されているのだそうです。燃え上がり、また煮えたぎる赫には、確かに瞽女の生命力が宿っていました。

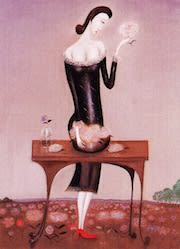

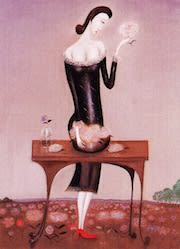

その一方で、そうした瞽女シリーズとは異なった、実際に留学先で接点もあった藤田の影響を伺い知れる肖像画や、ルソーを思わせる風景画を楽しめるのもまた今回のポイントです。細身の女性が花園に立つ「レースの女」(1992)の他、石畳の小径を描いた絶筆の「街角」(1994)などにも惹かれました。

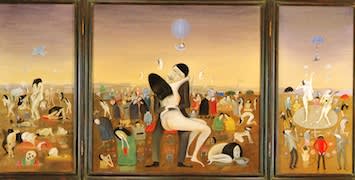

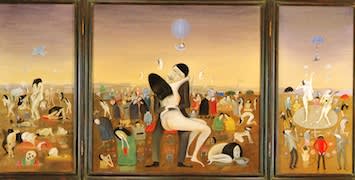

「現代の孤独」(1977)はまさに衝撃的の一言でした。この男女の妖しき楽園の世界には一体何が表されているのでしょうか。中央で交わるその姿に思わず目は釘付けとなりました。

その奇異な表現の方向性は、昇天して星となった瞽女を悲しむ「星になった瞽女」(1972)でも十二分に伺い知ることが出来ます。細い腕を伸ばして目を覆いつながら涙を落とす瞽女の悲しみは、雪原を焦がす赫の効果によってさらなる次元へと高められていました。

この展示へ行ったのも、全てはかつて東京都美術館で開催された「日本の美術館名品展」で見た「星になった瞽女」(上と同名の別作品)の強い印象があったからでした。本展では彼の特異ながらも、寡黙な作風の向こうに、瞽女たちとの多様なドラマがあったことを知ることが出来ます。

500円の小冊子が展示の理解を深めます。彼のテキストも重要です。

後期だけでも駆けつける価値は十二分にあります。2月21日までの開催です。もちろんおすすめします。

「斎藤真一 瞽女と哀愁の旅路」(後期)

1/20-2/21

「盲目の旅芸人、瞽女(ごぜ)に強く惹かれ」(美術館HPより引用)、その姿を絵画に記した画家、斎藤真一の業績を回顧します。武蔵野市立吉祥寺美術館で開催中の「斎藤真一 瞽女と哀愁の旅路」の後期展示を見てきました。

まずは本展の概要です。

・斎藤真一(1922-1994)の絵画作品を、彼自身の残した言葉、また瞽女の映像とともに紹介。

・会期は前後期の二期制。(現在は後期。)単純に作品を入れ替えるのではなく、前期は初期作、及び絵草紙の世界を、また後期では瞽女シリーズの他、街角などを描いた風景画などを展示する。あわせて計120点。

前期を見逃してしまいましたが、上にも触れた通り、今回は前後期を通すことで、斉藤の画業の全貌を知ることが出来るような構成がとられています。よって例えば前期に出た「明治吉原細見記」シリーズは後期になく、また逆に風景画の「街角」数点に関しては、現会期のみの出品になっていました。スペースこそ手狭ながらも、後期だけでも充実した展示であることが伝わるだけに、前期も見るべきであったと今更ながらに後悔しました。

1960年の欧州留学後、津軽を旅して三味線の音色にも惹かれ、瞽女と呼ばれる芸人と出会った斉藤ですが、彼女たちの姿を捉えた一連の瞽女シリーズは心を打つものがあります。特に深い親交のあった瞽女、杉本キクエを劉生風の写実表現で真摯に捉えた、その名も「杉本キクエ」(1969)、また深く染み渡る『赫』を背景に、首を傾げた瞽女が手を合わせて清らかに立つ「お春の祈り」(1974)の二枚は強く印象に残りました。ちなみにこの『赫』こそ、彼の絵画を特徴づける、半ばオリジナルの色でもありますが、そこには瞽女たちの生き様を通して見えた、半ば愛情や宿命などが表されているのだそうです。燃え上がり、また煮えたぎる赫には、確かに瞽女の生命力が宿っていました。

その一方で、そうした瞽女シリーズとは異なった、実際に留学先で接点もあった藤田の影響を伺い知れる肖像画や、ルソーを思わせる風景画を楽しめるのもまた今回のポイントです。細身の女性が花園に立つ「レースの女」(1992)の他、石畳の小径を描いた絶筆の「街角」(1994)などにも惹かれました。

「現代の孤独」(1977)はまさに衝撃的の一言でした。この男女の妖しき楽園の世界には一体何が表されているのでしょうか。中央で交わるその姿に思わず目は釘付けとなりました。

その奇異な表現の方向性は、昇天して星となった瞽女を悲しむ「星になった瞽女」(1972)でも十二分に伺い知ることが出来ます。細い腕を伸ばして目を覆いつながら涙を落とす瞽女の悲しみは、雪原を焦がす赫の効果によってさらなる次元へと高められていました。

この展示へ行ったのも、全てはかつて東京都美術館で開催された「日本の美術館名品展」で見た「星になった瞽女」(上と同名の別作品)の強い印象があったからでした。本展では彼の特異ながらも、寡黙な作風の向こうに、瞽女たちとの多様なドラマがあったことを知ることが出来ます。

500円の小冊子が展示の理解を深めます。彼のテキストも重要です。

後期だけでも駆けつける価値は十二分にあります。2月21日までの開催です。もちろんおすすめします。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |