6月15日の過去記事を再掲しよう。

※は本日のコメント

■2009年

「村山聖九段からの挑戦状」

金曜サロンの会員であるI氏が言うには、本日6月15日は、故・村山聖(さとし)九段の生誕日だそうだ。村山九段は1969(昭和44)年生まれ。1998(平成10)年8月8日、29歳で夭折。もし生きていれば、きょうで40歳になったわけだ。

※きょうは村山九段の生誕日だった。すっかり失念していた。生きていれば54歳になったわけだ。

■2010年

「金曜サロン・大庭美樹女流初段⑩」

4月9日のLPSA金曜サロンは、1部(午後2時~6時)が大庭美樹女流初段、2部(午後4時30分~8時30分)が松尾香織女流初段の担当だった。これは3月12日と同じ組み合わせである。きょうは大庭女流初段との一局を振り返る。

※このころは毎週のようにLPSA金曜サロンに行っていた。

■2011年

「6月13日のマンデーレッスンS(後編)・二度負けた」

「ああっ、二歩だ!!」

二歩をっ、二歩を打ってしまった!! 「7二」に歩が落ちていた。それに気付かず、私は二歩を打ってしまったのだ! それも自信満々で!! 何てことだ、恥ずかしい!!

※この日は植山悦行七段が指導対局にあたってくれた。ただ、このサービスも賛否両論があった。

■2012年

「中井広恵と行く稚内ツアー(第3手)・湯上がりの女神」

中井広恵女流六段は、ピンクのTシャツにジャージ姿だった。腰には何か巻いている。湯上がりのようで、頬もほんのりピンクに染まっている。髪はもちろんアップである。秩父合宿での、温泉旅館の浴衣姿もよかったが、全身ピンクもグッドだ。

な、な、なんてかわいいんだ中井先生!!

※中井女流六段、植山七段、大野八一雄七段と、稚内に将棋の旅に行ったもの。いまでは考えられない、いい思い出である。

■2013年

「6月のジョナ研」

7日(金)はLPSA芝浦サロンで中倉宏美女流二段の美貌に酔いしれたあと、R氏といっしょに、駒込の「ジョナサン」に向かった。

R氏はもともと、7日の女流棋士会・スーパーサロンに申し込んだが、満席で断られたという。金曜日は中村真梨花女流二段の担当だが、きょう7日は藤田綾女流初段が代打だったらしい。それで満席になったのかとR氏は嘆いた。

※「ジョナ研」とは、駒込にあったファミレス・ジョナサンにみなで繰り出し、食事をしながら将棋を愉しむというもの。これもいまでは考えられない。自分で言うのもなんだが、このころのブログは本当に面白かった。

■2014年

「衝撃のジョナ研」

ジョナサン王子神谷店には午後8時ごろに入ったんだろうか。今回は初めて、店の左奥隅に通された。

そこは4人席で、そのとなりは2人席。もしも6人だったら恰好なのだが、店内は混んでいて、先乗りして席を予約しておくという雰囲気ではなかった。駒込ジョナサンの「ジョナ研ルーム」で自由に動けたころが懐かしいが、もっともきょうの参加予定は3人である。

※駒込ジョナサンが閉店し、私たちは新天地を求めたが、結果的にうまくいかなかった。

■2015年

「今年の社団戦」

今年も社団戦が始まった。

私が注目するチームは3つ。すなわち「星組2008」「将棋ペンクラブ」「大野・植山教室」である。今年は例年より1か月早く、5月31日に第1日目が行われた。先日その結果が公表されたので、記してみよう。

※2015年の社団戦第1日は、5月31日だったことが分かる。

■2016年

「将棋ペンクラブ関東交流会2016(3)「熊倉女流初段に教えていただく」」

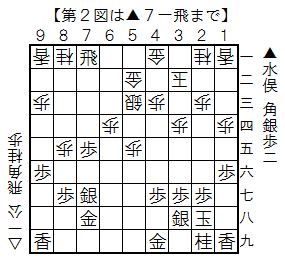

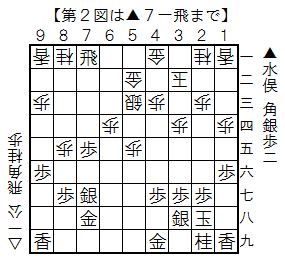

第2図以下の指し手。△4二金寄▲8一飛成△4五角▲9一竜△7八角成▲5四歩△同銀▲4六桂△4五銀▲5三歩△3六銀▲同歩△2四桂▲2五銀△5六馬▲5二歩成△同金寄▲2四銀△3六桂▲同歩

※この年の関東交流会は、熊倉女流二段にお越しいただいた。最後、熊倉女流二段の色紙を賭けて某氏とジャンケンをしたのだが、残念ながら負けてしまった。

■2017年

「「第29回将棋ペンクラブ大賞」二次選考を終える」

今年も「将棋ペンクラブ大賞」選考の季節がやってきた。

私は数年前から二次選考委員を仰せつかっており、今年はその採点を13日までに終え、幹事氏宛てに投函した。

※二次選考の作業は、苦しくも楽しい。

■2018年

「最近見た夢(2018.06.08、09、13、14)」

13日、オフクロが「朝、雨戸を開けた時、気付かなかった?」と言うから何事かと思ったら、庭の桃の実が取られていたという。赤くなっていたやつをねこそぎだ。

いくら赤くなっていたとはいえ、まだ固く、小さい。それを人間が持って行くとは思われないが、どうなのだろう。

※冒頭に現実の出来事を書いている。このころはまだ、庭の桃の木は元気だったのだ。

■2019年

「将棋ペンクラブ関東交流会2019(3)」

▲一公

△七段 佐藤紳哉

(角落ち)

初手からの指し手。△6二銀▲7六歩△5四歩▲2六歩△4二玉▲2五歩△3二玉▲2四歩△同歩▲同飛△5三銀▲3六歩△2三歩(第1図)

※佐藤七段に指導対局を受けたのだ。薄毛同士の戦い。

■2020年

「女流棋士12星座・2020年版」

当ブログでは2015年10月27日に、女流棋士(退会女流棋士、奨励会員を含む)の12星座を記した。

今回、改定版を記す。

※2023年版も書いてみようか。

■2021年

「第80期順位戦昇降級予想者の、1回戦の結果だけ見てみる」

当ブログでは毎年、名人挑戦者と順位戦の昇降級者を予想している。今年も5月11日に予想したのだが、あれから1ヶ月が経ち、各クラスとも1回戦(ないしは2、3回戦)をほぼ消化した。そこで、各棋士の1回戦はどうだったか、確認してみよう。

※今年はA級が1局、B級1組とC級1組、C級2組の半数が1回戦を終えた。

■2022年

「「読む将棋2022」を読む」

「読む将棋2022」の感想も記しておこう。

同誌は文春ムックで、文藝春秋社の発行である。きのうは書かなかったが「Number」も同社発行で、いまや将棋特集誌で文藝春秋の右に出るものはない。

※文藝春秋は本当にいい将棋本を出す。芸能人のどうでもいいプライベートを暴く週刊文春を出している同じ会社とは思えない。

※は本日のコメント

■2009年

「村山聖九段からの挑戦状」

金曜サロンの会員であるI氏が言うには、本日6月15日は、故・村山聖(さとし)九段の生誕日だそうだ。村山九段は1969(昭和44)年生まれ。1998(平成10)年8月8日、29歳で夭折。もし生きていれば、きょうで40歳になったわけだ。

※きょうは村山九段の生誕日だった。すっかり失念していた。生きていれば54歳になったわけだ。

■2010年

「金曜サロン・大庭美樹女流初段⑩」

4月9日のLPSA金曜サロンは、1部(午後2時~6時)が大庭美樹女流初段、2部(午後4時30分~8時30分)が松尾香織女流初段の担当だった。これは3月12日と同じ組み合わせである。きょうは大庭女流初段との一局を振り返る。

※このころは毎週のようにLPSA金曜サロンに行っていた。

■2011年

「6月13日のマンデーレッスンS(後編)・二度負けた」

「ああっ、二歩だ!!」

二歩をっ、二歩を打ってしまった!! 「7二」に歩が落ちていた。それに気付かず、私は二歩を打ってしまったのだ! それも自信満々で!! 何てことだ、恥ずかしい!!

※この日は植山悦行七段が指導対局にあたってくれた。ただ、このサービスも賛否両論があった。

■2012年

「中井広恵と行く稚内ツアー(第3手)・湯上がりの女神」

中井広恵女流六段は、ピンクのTシャツにジャージ姿だった。腰には何か巻いている。湯上がりのようで、頬もほんのりピンクに染まっている。髪はもちろんアップである。秩父合宿での、温泉旅館の浴衣姿もよかったが、全身ピンクもグッドだ。

な、な、なんてかわいいんだ中井先生!!

※中井女流六段、植山七段、大野八一雄七段と、稚内に将棋の旅に行ったもの。いまでは考えられない、いい思い出である。

■2013年

「6月のジョナ研」

7日(金)はLPSA芝浦サロンで中倉宏美女流二段の美貌に酔いしれたあと、R氏といっしょに、駒込の「ジョナサン」に向かった。

R氏はもともと、7日の女流棋士会・スーパーサロンに申し込んだが、満席で断られたという。金曜日は中村真梨花女流二段の担当だが、きょう7日は藤田綾女流初段が代打だったらしい。それで満席になったのかとR氏は嘆いた。

※「ジョナ研」とは、駒込にあったファミレス・ジョナサンにみなで繰り出し、食事をしながら将棋を愉しむというもの。これもいまでは考えられない。自分で言うのもなんだが、このころのブログは本当に面白かった。

■2014年

「衝撃のジョナ研」

ジョナサン王子神谷店には午後8時ごろに入ったんだろうか。今回は初めて、店の左奥隅に通された。

そこは4人席で、そのとなりは2人席。もしも6人だったら恰好なのだが、店内は混んでいて、先乗りして席を予約しておくという雰囲気ではなかった。駒込ジョナサンの「ジョナ研ルーム」で自由に動けたころが懐かしいが、もっともきょうの参加予定は3人である。

※駒込ジョナサンが閉店し、私たちは新天地を求めたが、結果的にうまくいかなかった。

■2015年

「今年の社団戦」

今年も社団戦が始まった。

私が注目するチームは3つ。すなわち「星組2008」「将棋ペンクラブ」「大野・植山教室」である。今年は例年より1か月早く、5月31日に第1日目が行われた。先日その結果が公表されたので、記してみよう。

※2015年の社団戦第1日は、5月31日だったことが分かる。

■2016年

「将棋ペンクラブ関東交流会2016(3)「熊倉女流初段に教えていただく」」

第2図以下の指し手。△4二金寄▲8一飛成△4五角▲9一竜△7八角成▲5四歩△同銀▲4六桂△4五銀▲5三歩△3六銀▲同歩△2四桂▲2五銀△5六馬▲5二歩成△同金寄▲2四銀△3六桂▲同歩

※この年の関東交流会は、熊倉女流二段にお越しいただいた。最後、熊倉女流二段の色紙を賭けて某氏とジャンケンをしたのだが、残念ながら負けてしまった。

■2017年

「「第29回将棋ペンクラブ大賞」二次選考を終える」

今年も「将棋ペンクラブ大賞」選考の季節がやってきた。

私は数年前から二次選考委員を仰せつかっており、今年はその採点を13日までに終え、幹事氏宛てに投函した。

※二次選考の作業は、苦しくも楽しい。

■2018年

「最近見た夢(2018.06.08、09、13、14)」

13日、オフクロが「朝、雨戸を開けた時、気付かなかった?」と言うから何事かと思ったら、庭の桃の実が取られていたという。赤くなっていたやつをねこそぎだ。

いくら赤くなっていたとはいえ、まだ固く、小さい。それを人間が持って行くとは思われないが、どうなのだろう。

※冒頭に現実の出来事を書いている。このころはまだ、庭の桃の木は元気だったのだ。

■2019年

「将棋ペンクラブ関東交流会2019(3)」

▲一公

△七段 佐藤紳哉

(角落ち)

初手からの指し手。△6二銀▲7六歩△5四歩▲2六歩△4二玉▲2五歩△3二玉▲2四歩△同歩▲同飛△5三銀▲3六歩△2三歩(第1図)

※佐藤七段に指導対局を受けたのだ。薄毛同士の戦い。

■2020年

「女流棋士12星座・2020年版」

当ブログでは2015年10月27日に、女流棋士(退会女流棋士、奨励会員を含む)の12星座を記した。

今回、改定版を記す。

※2023年版も書いてみようか。

■2021年

「第80期順位戦昇降級予想者の、1回戦の結果だけ見てみる」

当ブログでは毎年、名人挑戦者と順位戦の昇降級者を予想している。今年も5月11日に予想したのだが、あれから1ヶ月が経ち、各クラスとも1回戦(ないしは2、3回戦)をほぼ消化した。そこで、各棋士の1回戦はどうだったか、確認してみよう。

※今年はA級が1局、B級1組とC級1組、C級2組の半数が1回戦を終えた。

■2022年

「「読む将棋2022」を読む」

「読む将棋2022」の感想も記しておこう。

同誌は文春ムックで、文藝春秋社の発行である。きのうは書かなかったが「Number」も同社発行で、いまや将棋特集誌で文藝春秋の右に出るものはない。

※文藝春秋は本当にいい将棋本を出す。芸能人のどうでもいいプライベートを暴く週刊文春を出している同じ会社とは思えない。