また横っ飛びして新物に手を出しております。

私鉄界随一のF級電機として人気の高いE851形電気機関車。いいないいなと思いつつ指をくわえていたのですが、意外とハードルが低いことに最近気付き、ついに着工してしまいました。

10連の電車を作ってる最中に「今じゃないだろ」というのはありますが、501系の湘南顔をカッコよく作らなければ、というプレッシャーを跳ねのけるための気分転換が必要であります。。汗

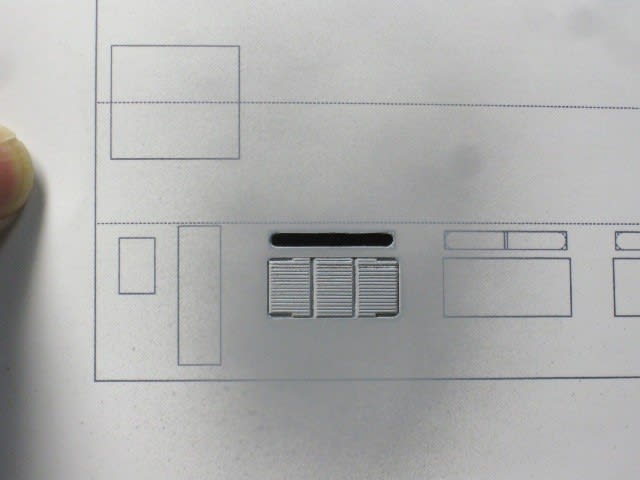

なんでハードルが低いかというと下回りにEF81のパーツがそっくり使えるからです。実車はEF81やEF64-1000番台と同じDT138(両端)・DT139(中間)という台車を履いていて、これはKATOから台車モーター方式のAssyパーツが出ています。レッドベア(DF200)を作った時と同じ発想です。同車ではEF510用の台車をそのまま使ったため動輪がオーバースケールでしたが今回はドンピシャです。

ちなみにこの台車、「一般用」と「北斗星用」の2種類があって何が違うのかと思ったら、前者はボックス車輪で後者は一体圧延車輪でした。E851には前者を使います。品番が新しいからと後者を買おうとしていたのですがちゃんと調べてよかった。

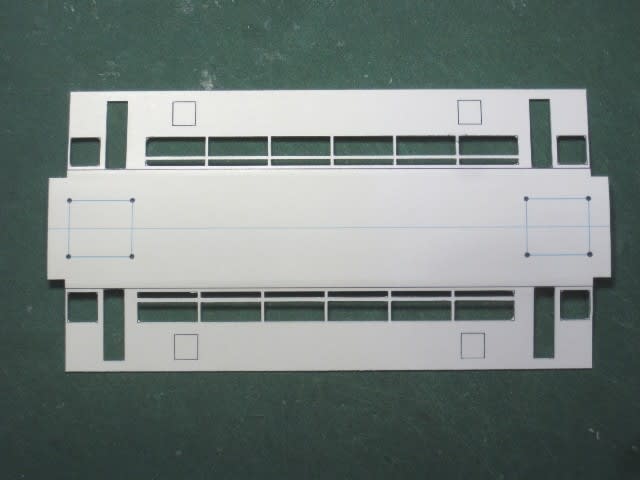

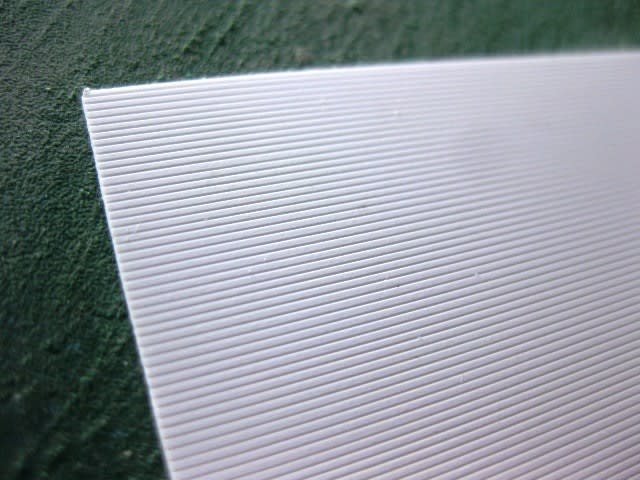

車体はペーパー、床板はt1.5mmプラ板を使います。たまたま着工を決意したのが夜中で金切り音を出せなかったからなのですが、昼間に決意していたら床板は真鍮板になっていたはずです。笑 動力台車を逃げるための穴開け済み。

車体の補強材(3mm)分あけた内側に、床板の強度を上げるための帯板を「ロ」の字型に立てて接着します。

台車取付用の横梁(いわゆるボルスターに相当)を渡し、これも帯板で補強します。中央の穴に動力台車の頂上の突起がはまります。完成車では両サイドに設けられた突起にスナップフィットで床板をはめ込むようになっていて、センターピン相当のものが無い仮想心皿方式?になっていますが、とうてい同じ構造・精度では作れないので、お手軽に乗せかけるだけの構造にしました。レッドベアの時と同じです。

ウエイトは手持ちの電機用を2個載せます。かなり補強したためプラでも床板のたわみはほとんど見られません。

ところで、E851というと池袋線・秩父線のイメージしかなかったのですが、1976年に国鉄との貨物の授受が武蔵野線の新秋津駅へ集約される前は、池袋駅のほか国分寺駅にも顔を出していたということで、言われてみればそうだなぁと。。それなら「中央東線とその周辺」の仲間でいいよねということで安易に着工しておりますが・・・。

「まさか電機1両作って終わり・・・で済むと思ってないよな?」という西武沼の先人の皆様の鋭い視線は感じ取っております。

タキとかワフとか。。。要りますよね。。

なんて深い沼なんだ。。。

私鉄界随一のF級電機として人気の高いE851形電気機関車。いいないいなと思いつつ指をくわえていたのですが、意外とハードルが低いことに最近気付き、ついに着工してしまいました。

10連の電車を作ってる最中に「今じゃないだろ」というのはありますが、501系の湘南顔をカッコよく作らなければ、というプレッシャーを跳ねのけるための気分転換が必要であります。。汗

なんでハードルが低いかというと下回りにEF81のパーツがそっくり使えるからです。実車はEF81やEF64-1000番台と同じDT138(両端)・DT139(中間)という台車を履いていて、これはKATOから台車モーター方式のAssyパーツが出ています。レッドベア(DF200)を作った時と同じ発想です。同車ではEF510用の台車をそのまま使ったため動輪がオーバースケールでしたが今回はドンピシャです。

ちなみにこの台車、「一般用」と「北斗星用」の2種類があって何が違うのかと思ったら、前者はボックス車輪で後者は一体圧延車輪でした。E851には前者を使います。品番が新しいからと後者を買おうとしていたのですがちゃんと調べてよかった。

車体はペーパー、床板はt1.5mmプラ板を使います。たまたま着工を決意したのが夜中で金切り音を出せなかったからなのですが、昼間に決意していたら床板は真鍮板になっていたはずです。笑 動力台車を逃げるための穴開け済み。

車体の補強材(3mm)分あけた内側に、床板の強度を上げるための帯板を「ロ」の字型に立てて接着します。

台車取付用の横梁(いわゆるボルスターに相当)を渡し、これも帯板で補強します。中央の穴に動力台車の頂上の突起がはまります。完成車では両サイドに設けられた突起にスナップフィットで床板をはめ込むようになっていて、センターピン相当のものが無い仮想心皿方式?になっていますが、とうてい同じ構造・精度では作れないので、お手軽に乗せかけるだけの構造にしました。レッドベアの時と同じです。

ウエイトは手持ちの電機用を2個載せます。かなり補強したためプラでも床板のたわみはほとんど見られません。

ところで、E851というと池袋線・秩父線のイメージしかなかったのですが、1976年に国鉄との貨物の授受が武蔵野線の新秋津駅へ集約される前は、池袋駅のほか国分寺駅にも顔を出していたということで、言われてみればそうだなぁと。。それなら「中央東線とその周辺」の仲間でいいよねということで安易に着工しておりますが・・・。

「まさか電機1両作って終わり・・・で済むと思ってないよな?」という西武沼の先人の皆様の鋭い視線は感じ取っております。

タキとかワフとか。。。要りますよね。。

なんて深い沼なんだ。。。