こんにちは、国立市の財政改革を真剣に取り組むことが必要だと考えている石井伸之です。

本日は午前中に石井伸之後援会で5月20日に行う市政報告会に向けて、来賓の方々への案内を作成し郵送しました。

午後2時からは国立市役所3階会議室にて、企画部資産活用担当職員が主催でストックマネジメントについての講習会に多くの部課長や議員と共に参加しました。

午後2時ジャストに会議室へ入ると、既に満席状態で周りを見渡していると前収納課長に席をずれていただき、何とか座ることが出来ましたので、感謝したいと思います。

さて、東洋大学根本教授による講義は「シティマネジメント・セミナーin国立~公共施設を賢く維持しよう~」という題目で話していただいたきました。

今回は資産活用担当課長の計らいで素晴らしい題目の講義内容を選択していただき興味津々です。

まず欧米では、シティマネージャー制度を導入し、専門的な自治体経営のスキルを持った方に来ていただき、公共サービスの費用対効果などを最大化する役目を持つ方とのことだそうです。

どうしても市役所職員では経営という民間企業の感覚が全くないとは思いませんが、市税収入や補助金、交付金が入る状況から考えて倒産が無いという安心感があることは間違いありません。

その後は国全体の話や他市の例があり、その中で学校施設・保育園・公民館・老人施設というような公共施設を極力統合して貴重な敷地を集約して行くことが必要との話がありました。

以前は子供が増えることから教室数が不足し、学童施設が学校外へ移動した経緯がありますが、少子化を考える中では貴重な学校施設を学童や保育園と統合することも検討すべきだと思います。

その後は国立市の公共施設建設状況について話が移りました。

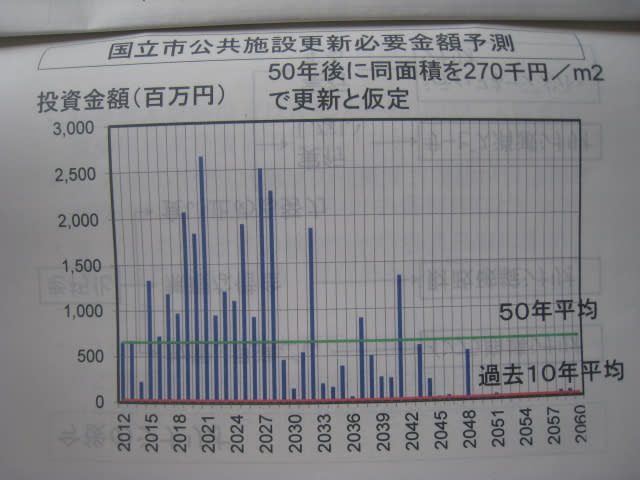

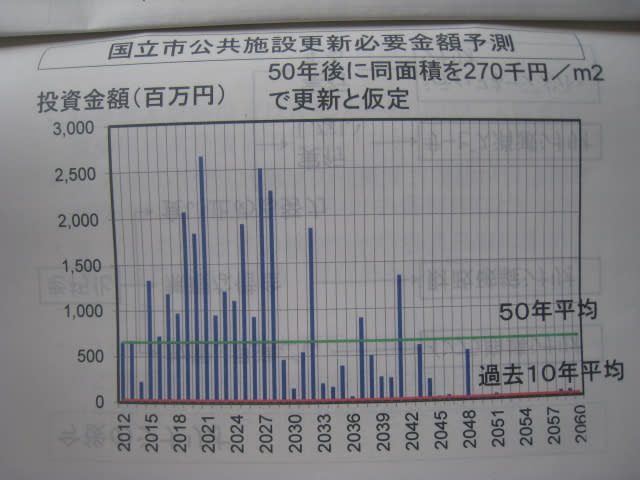

国立市の公共施設整備は大半が昭和40年~50年代に終了しており、その後は高度経済成長の資金が潤沢な状況に合わせて建設していたことは理にかなった行為だったそうです。

ただし、鉄筋コンクリートの耐用年数は基本的に50年と言われておりますので、小学校の耐震補強が終わってもこの部分を延命するために何が必要なのか考えるべきだと感じました。

ちなみに公共施設が50年後に建て替えが必要になるとすると、平成30年代に大きなピークを迎えることとなり、この際に公共施設の在り方について大転換をしなければなりません。

そして、最後に市民理解の醸成が必要という話があり、今までの何かをお願いする受益者市民という立場から、経営者的な視点で限られた財源を取捨選択する経営者市民へと意識転換を図り、本当の意味での市民参加を支援すべきという話は新鮮なものに感じたところです。

今まで元市長や前市長が「市民参加、市民参加」と市民に任せれば全てが素晴らしい意見が出てくるというようなことを話していたことから、どうも市民参加という言葉に辟易していた感がありましたが、今回の講義で市民参加の手法を私自身としてもしっかりと検討していなかったことに気付かされました。

商工会青年部や地域の方々には素晴らしい経営センスを持った方が多く存在しますので、固定概念にとらわれないそういった方々の意見を市民参加として取り入れたいと思います。

そして、私は若いうちに議員とならせていただいたからには、20年、30年、50年、100年先を見据えて様々な施策を提案したいと考えております。

目の前の問題ももちろん大切ですが、将来を見据えて大きな問題になるであろうという事柄についても、注意を喚起して転ばぬ先の杖にしていく議論が展開できるように努力したいところです。

本日は午前中に石井伸之後援会で5月20日に行う市政報告会に向けて、来賓の方々への案内を作成し郵送しました。

午後2時からは国立市役所3階会議室にて、企画部資産活用担当職員が主催でストックマネジメントについての講習会に多くの部課長や議員と共に参加しました。

午後2時ジャストに会議室へ入ると、既に満席状態で周りを見渡していると前収納課長に席をずれていただき、何とか座ることが出来ましたので、感謝したいと思います。

さて、東洋大学根本教授による講義は「シティマネジメント・セミナーin国立~公共施設を賢く維持しよう~」という題目で話していただいたきました。

今回は資産活用担当課長の計らいで素晴らしい題目の講義内容を選択していただき興味津々です。

まず欧米では、シティマネージャー制度を導入し、専門的な自治体経営のスキルを持った方に来ていただき、公共サービスの費用対効果などを最大化する役目を持つ方とのことだそうです。

どうしても市役所職員では経営という民間企業の感覚が全くないとは思いませんが、市税収入や補助金、交付金が入る状況から考えて倒産が無いという安心感があることは間違いありません。

その後は国全体の話や他市の例があり、その中で学校施設・保育園・公民館・老人施設というような公共施設を極力統合して貴重な敷地を集約して行くことが必要との話がありました。

以前は子供が増えることから教室数が不足し、学童施設が学校外へ移動した経緯がありますが、少子化を考える中では貴重な学校施設を学童や保育園と統合することも検討すべきだと思います。

その後は国立市の公共施設建設状況について話が移りました。

国立市の公共施設整備は大半が昭和40年~50年代に終了しており、その後は高度経済成長の資金が潤沢な状況に合わせて建設していたことは理にかなった行為だったそうです。

ただし、鉄筋コンクリートの耐用年数は基本的に50年と言われておりますので、小学校の耐震補強が終わってもこの部分を延命するために何が必要なのか考えるべきだと感じました。

ちなみに公共施設が50年後に建て替えが必要になるとすると、平成30年代に大きなピークを迎えることとなり、この際に公共施設の在り方について大転換をしなければなりません。

そして、最後に市民理解の醸成が必要という話があり、今までの何かをお願いする受益者市民という立場から、経営者的な視点で限られた財源を取捨選択する経営者市民へと意識転換を図り、本当の意味での市民参加を支援すべきという話は新鮮なものに感じたところです。

今まで元市長や前市長が「市民参加、市民参加」と市民に任せれば全てが素晴らしい意見が出てくるというようなことを話していたことから、どうも市民参加という言葉に辟易していた感がありましたが、今回の講義で市民参加の手法を私自身としてもしっかりと検討していなかったことに気付かされました。

商工会青年部や地域の方々には素晴らしい経営センスを持った方が多く存在しますので、固定概念にとらわれないそういった方々の意見を市民参加として取り入れたいと思います。

そして、私は若いうちに議員とならせていただいたからには、20年、30年、50年、100年先を見据えて様々な施策を提案したいと考えております。

目の前の問題ももちろん大切ですが、将来を見据えて大きな問題になるであろうという事柄についても、注意を喚起して転ばぬ先の杖にしていく議論が展開できるように努力したいところです。