今晩は、丸キャリTraelさんのセミナー。

以前は、なかなか当たらなかったが、ハイブリッド開催になり、Webで視聴できるようになった。

Webのメリットは、スクリーンを、気軽に撮影できること。

リアルの場合、禁止になっていたり、気兼ねして取りにくかったりする。

レジュメが配られていればいいのだが。

アーカイブ配信があれば、期間限定だが、時間差でも視聴できる。

オンラインイベントが増えたのは、新型コロナの大きなメリット。

主催者側のそろばん勘定はわからないが。

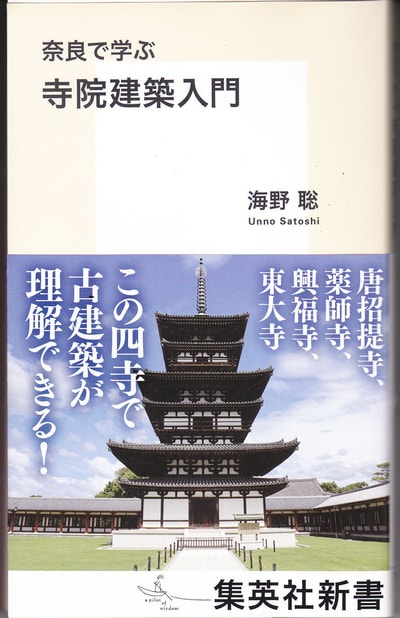

今回のテーマは、春日大社。

第一部は、元奈良国立博物館館長の西山厚さんの「春日大社・若宮の式年造替をおん祭」。

西山さんの話は、リアルイベントでもお聞きしたことがあるが、ひじょうにわかりやすく、面白い。

奈良国立博物館で永年企画をされていただろうから、観客の側に立った、話ができるのだろう。

京大を出た後、奈良に単身赴任後、通勤が面倒くさくなって、奈良に住んで、30年になるという。

隅から隅までご存じで、かつそこに住んでいるからこその情報をたくさんお持ち。

まずは、奈良の街。

ここまでは、私も知っている。

もう20回近く行っただろうか。

結構歩いた。

そして、通常の人は、見れない春日大社に祀られている神々の説明。

中門まで入ったことはあるが、そこから先は、関係者しか入れない。

西山さんも、数度しか入れたことがない。

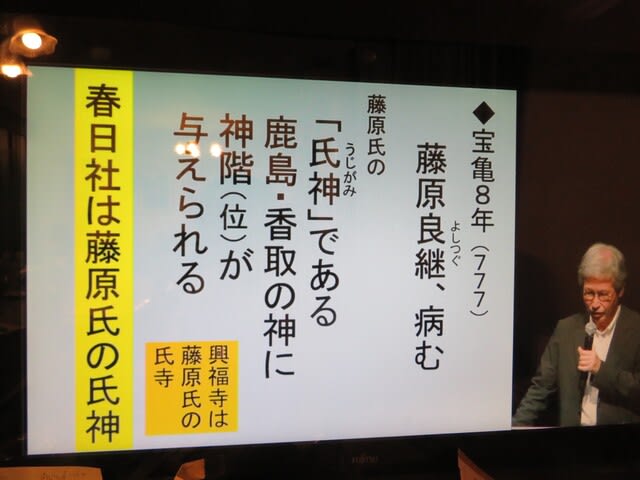

右の2神は、鹿島、香取の神で、左の2神は、この前お参りした枚岡の神。

そしてその2神から生まれたのが若宮で、何と平安時代!

777年に、藤原氏の氏神として創建された。

しかし創建前の地図に、神地として、春日大社の場所が記載されている。

藤原氏が創建した前から、何か聖なるものがあったことがこの地図からわかる。

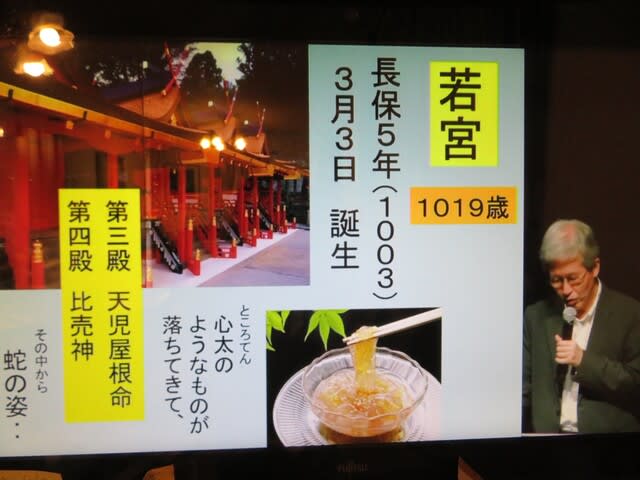

若宮が生まれたのは、1003年。

ところてんのようにして生まれたとされる。

そして、飢饉等災難が続き、神々を喜ばせようと、おん祭が始まったのが、12世紀。

平安時代末期になる。

887年も続いている。

春日大社は、今は、神社だが、江戸時代までは、神仏習合の寺で、それぞれの神に仏が当てられていた。

若宮には、文殊菩薩が当てられていた。

上の絵を拡大すると、数珠を手に、拝んでいる人がいるのがわかる。

春日大社は、遷宮は行わないが、若さを保つため、20年毎に、造替(ぞうたい)が行われている。

立て替えではなくて、リノベになるが、20年毎といところがポイントだという。

10年毎だとちょっと忙しすぎるが、30年毎だと、伝統の継承が難しい。

20年毎だと、前回、前々回の造替の経験者が残っており、着実に、技術が継承できる。

前回は、2015年から201t6年に行われた。

確か奈良博で特別展も開催されたと記憶する。

行けなくて残念だった。

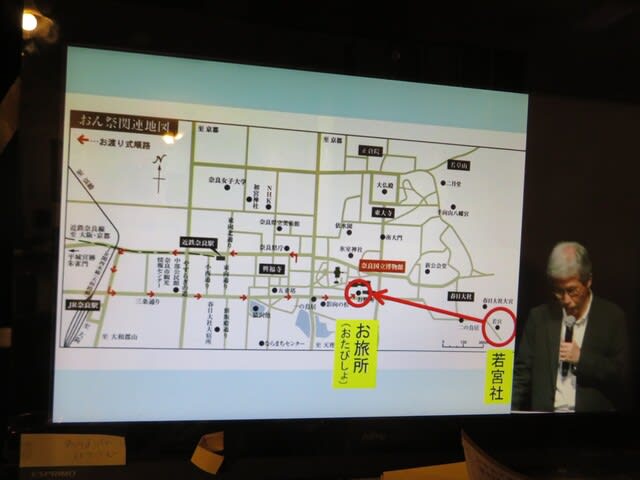

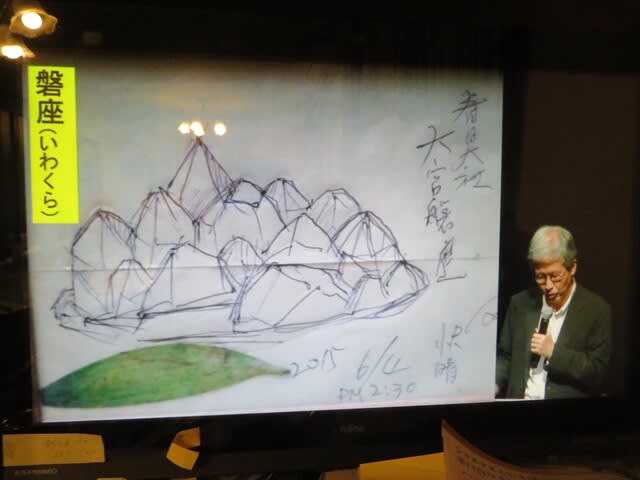

若宮様をお旅所(おたびしょ)に移すところから始まるが、その最初の儀式がこの磐座からスタートする。

この磐座自体が、一つの神社という。

お旅所は、三条通りと、東大寺南大門の南の角ぐらいにあるそうだが、全然知らなかった。

というのも、この時期のみ御旅所が作られそこで、いろんな行事が行われるのが、おん祭。

普段は、ただの原っぱ(お旅所のところが少し高くなっている)だ。

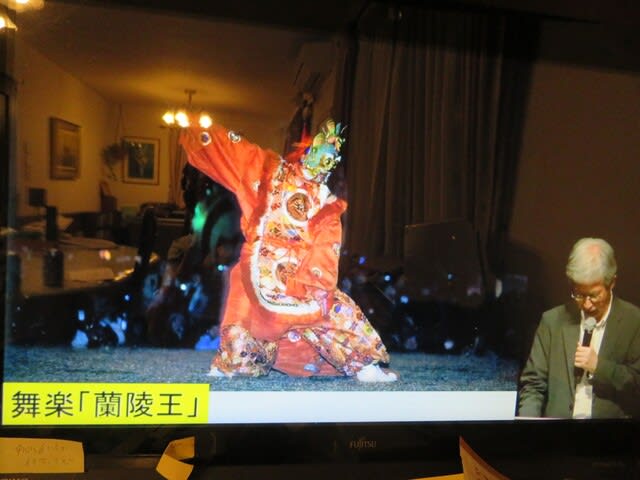

様々な舞が、お旅所の若宮様に向かって披露される。

20年に一度の機会であり、行けたら必見だ。

最後に、また春日大社の本殿の話。

西山さんは、この矢印の所に、あるものを発見したという。

この神域に入れるのは、寛容な神主さんの時の特別の機会のみという。

ここは写真撮影できないが、スケッチは、これ。

白い山のような造形物だという。

西山さんは、これが、春日神社創建前の神地だった時代の磐座の名残と考えている。

ここは、神地中の神地で、それ以上の調査をすることは、難しいのだろうが。

ということで、ひじょうに有意義だった第一部が終了。

第二部は、奈良生まれで、奈良観光大使でもある矢嶋智人さんとのトークイベント。

第一部より、ぐっと砕けた感じ。

まず驚くのは、矢嶋さんと、奈良との関わり。

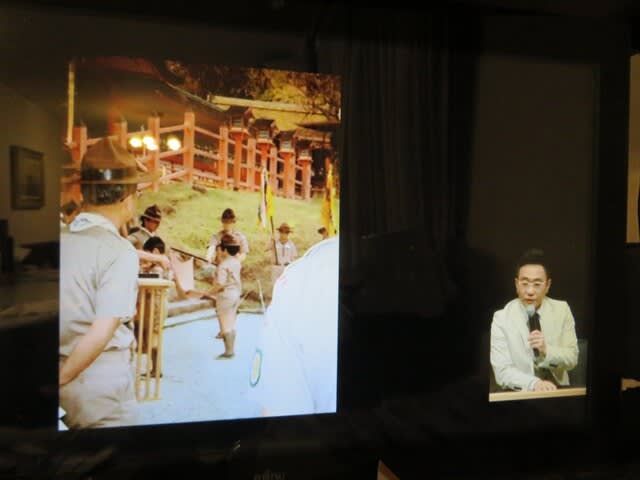

東大寺の近くに高校時代まで住んでおり、まさに、幼少期、奈良と共に成長した。

親も、よく神社仏閣に連れていってくれた。

ボーイスカウトの写真は、春日大社。

奈良女子大学付属小学校・中学校を出られたということで、私が、幼少時代、鎌倉で過ごしたことと同様、その地の匂いを感じながら、成長されたのだろう。

西山さんのお嬢様は、後輩という。

面白かったのは、璉珹寺(れんじょうじ)の女人裸形の話。

裸の阿弥陀仏だそうで、毎年5月に公開される。

元々裸形だが、西山さんによれば、鎌倉時代のもので、女性の寄進によるものが多いとのこと。

これは、知っている人は少ないだろう。

その他、地元のあるある話多数。

早朝でなければ、見れない景色、経験などの紹介もあり、是非泊まって観光をという宣伝。

ホテルもずいぶん増えて来て、食の文化も育ってきており(かき氷が有名)、是非是非ということだった。

ということで、今年も是非訪れたい(奈良国立博物館だけはすでに行ったが)。