ばたばたとした多賀城散策で、名残を惜しみつつも、今日は、横浜に戻る日なので、早めに仙台に向かう。この写真は、国府多賀城駅から見た東北歴史博物館と、その横にある今野家住宅。後ろの小山を越えたところに、多賀城廃寺がある。

仙台に戻って、新幹線の指定券を押さえようと思ったら、流石に、ずぅっと満席。3連休最終日の午後の上りだもんね。でも、仙台始発が多いので、結局ゆっくり座れて帰れたが。

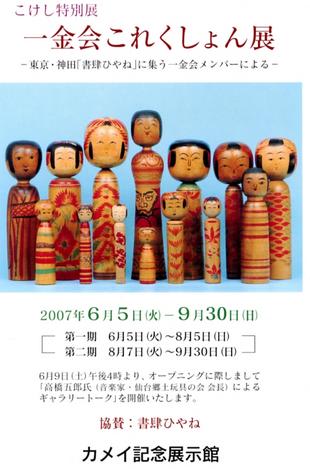

まだ、ちょっと時間があったので、カメイ記念展示館に行ってみた。カメイというのは、仙台の人は誰でも知っている(たぶん)商社。社長さんが稼いだお金で、美術館を作ってくれた。一度、行ってみようと思っていたのだが、これまで、機会がなかった。駅から、すぐなので、その気になれば、すぐ行ける。

常設展が何なのかよくわからなかったが、”日本洋画の流れ”と、”蝶々の標本”と、”伝統こけし”の展示をやっていた。

”日本洋画の流れ”が、一番一般受けする展示と思われるが、著名な洋画家の絵画が、丁寧に展示されていた。

そこから、一つフロアーを下りると、蝶の展示と、こけしの展示がある。

蝶の展示は、カメイ記念展示館のトレードマークで、噂は聞いていたが、すごい。冬彦さん真っ青。ケアンズで見た、ユリシーズや、バードウィングバタフライの標本など、山ほど展示されていた。

そして、こけしの展示を見た。

私は、実は、伝統こけしには、めっぽう強い。見れば、系統は勿論わかるし(産地ごとにデザインが違う)、作者名もかなりの確率でわかる(親子で、似たこけしを作るケースが多いが、少なくとも、苗字はわかる)。ちなみに、有名な系統の名を挙げておくと、鳴子、土湯、弥治郎、遠刈田、蔵王、作並、肘折、木地山、津軽などがある。東北の有名な温泉地がほとんどだ。

この展示は一流だった。各系統を代表する作者のこけしは、ほとんどあるし、それよりもまず、保存状態がよいのに驚かされる。こけしは、木でできているので、どうしても、色が焼けてきて、顔料も、光に弱いので、黒を除いて、どんどん色が飛んでしまう。蛍光灯や太陽の光など最悪だ。

展示されているこけしは、木の地の色と、作成時の顔料の色が、きれいに残っているものが多い。多分、作られた直後から、大事に保存されてきたものだろう。ここまで立派に保存してこられた皆さんに敬意を表したい。この展示は、亀井さんのものだけではなく、収集家の集まりの有志の協力によるもののようだ。

ということで、3日間のおくのほそ道の旅を終えた。短いが充実した旅だった。

めでたしめでたし。