整備が予定通りに進んでいる、お買い物用固定ギア自転車に

今回はチェーンを取り付けましょう

チェーンを取り付けます 使うチェーンは元々使って

いた物を再利用します 洗車をした後、軽くオイルを

吹いて手入れはして有ります

チェーンを取り付ける前に後ろのギアが必要です

ホイールを装着しましょう

このホイールはすでに整備もし前回小ギアの点検も

終えています

このフレームは 120mm巾 ハブシャフトは 10mm 径です

フレームのバックエンドに装着しました ホイールは

一番前に送っておきましょう その方がチェーンの

繋ぎの作業がやり易いです

ハブナットは手で軽く締めておきます 単にナットの

紛失を防ぐ為に行っています

今回使用するチェーンのジョイント部です 厚歯用の 1/8 規格のチェーンの接続部には

何がしのコネクトリンクを使う事が多いですね これもその一種でクリップタイプです

これには取付けの方向も有りますが、それは後で触れましょう

このクリップを脱着する為の専用工具です

HOZAN P-220 お値段は 1700円弱 無くても作業は

出来ますが有れば便利な工具です

先端に特徴の有る工具で着磁もされており

外したクリップを失う事も少ないでしょう

チェーンのピンとクリップの端を掴み

ハンドルを握るとクリップがピンから外れます

クリップと外部プレートです

クリップタイプの継手部一式です

前ギアから後ろギアへとチェーンを掛けます

チェーンはここで繋ぎます チェーンステーの上下

どちらでも良いですが 自転車が正立しているなら

チェーンステーの下の方がやり易いのじゃないかな

最初に使うのはこの部品 外部プレートにピンが

2 本付いています

そのピンを切れたチェーンの前後のピン穴に

裏側から差し込みます

上から見たらこんな状態です

次は外部プレート 先程差し込んだ 2つのピンに

入れます

次はクリップ 先の割れた方を前方に向け装着します

先程も使ったチェーンプライヤーでクリップとピンを

挟みハンドルを握ります

クリップがチェーンに確実に取りついたら完成です

方向

クリップタイプの取付け方向 これはチェーンステーの

下です クリップの割れた方が前方を向いています

これはチェーンステーの上で クリップの頭が前方に

向いています これが正しいクリップタイプの繋ぎ方です

その理由は自転車にはチェーンカバーが付いている物が

有ります 昔ならフルケース、全カバーと呼び、全体を

チェーンケースで覆っている物が普通でした その

カバ―内部では チェーンとケースが触れ合う事が

良く起こります

そんな時カバーにチェーンが当ってもクリップが抜けない

のがこの方向です

これで正しくチェーンが取り付きました チェーンテンショナーの機構を

持たないシングルギア車では、この後チェーンの張り調整が必要です

その張り調整の作業は次回に見て頂きましょう

前回の作業 【 固定ギア 取り外し~取り付け 】

【 シングルギア チェーンの張り調整 】

今回はチェーンを取り付けましょう

チェーンを取り付けます 使うチェーンは元々使って

いた物を再利用します 洗車をした後、軽くオイルを

吹いて手入れはして有ります

チェーンを取り付ける前に後ろのギアが必要です

ホイールを装着しましょう

このホイールはすでに整備もし前回小ギアの点検も

終えています

このフレームは 120mm巾 ハブシャフトは 10mm 径です

フレームのバックエンドに装着しました ホイールは

一番前に送っておきましょう その方がチェーンの

繋ぎの作業がやり易いです

ハブナットは手で軽く締めておきます 単にナットの

紛失を防ぐ為に行っています

今回使用するチェーンのジョイント部です 厚歯用の 1/8 規格のチェーンの接続部には

何がしのコネクトリンクを使う事が多いですね これもその一種でクリップタイプです

これには取付けの方向も有りますが、それは後で触れましょう

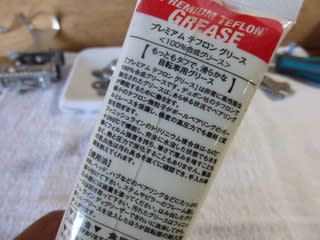

このクリップを脱着する為の専用工具です

HOZAN P-220 お値段は 1700円弱 無くても作業は

出来ますが有れば便利な工具です

先端に特徴の有る工具で着磁もされており

外したクリップを失う事も少ないでしょう

チェーンのピンとクリップの端を掴み

ハンドルを握るとクリップがピンから外れます

クリップと外部プレートです

クリップタイプの継手部一式です

前ギアから後ろギアへとチェーンを掛けます

チェーンはここで繋ぎます チェーンステーの上下

どちらでも良いですが 自転車が正立しているなら

チェーンステーの下の方がやり易いのじゃないかな

最初に使うのはこの部品 外部プレートにピンが

2 本付いています

そのピンを切れたチェーンの前後のピン穴に

裏側から差し込みます

上から見たらこんな状態です

次は外部プレート 先程差し込んだ 2つのピンに

入れます

次はクリップ 先の割れた方を前方に向け装着します

先程も使ったチェーンプライヤーでクリップとピンを

挟みハンドルを握ります

クリップがチェーンに確実に取りついたら完成です

方向

クリップタイプの取付け方向 これはチェーンステーの

下です クリップの割れた方が前方を向いています

これはチェーンステーの上で クリップの頭が前方に

向いています これが正しいクリップタイプの繋ぎ方です

その理由は自転車にはチェーンカバーが付いている物が

有ります 昔ならフルケース、全カバーと呼び、全体を

チェーンケースで覆っている物が普通でした その

カバ―内部では チェーンとケースが触れ合う事が

良く起こります

そんな時カバーにチェーンが当ってもクリップが抜けない

のがこの方向です

これで正しくチェーンが取り付きました チェーンテンショナーの機構を

持たないシングルギア車では、この後チェーンの張り調整が必要です

その張り調整の作業は次回に見て頂きましょう

前回の作業 【 固定ギア 取り外し~取り付け 】

【 シングルギア チェーンの張り調整 】